静默之后,上海如何找回商业秩序?

2022-06-15陶紫冬施歌徐弢

陶紫冬 施歌 徐弢

2022年4月至今,上海处于全城静默状态,社区满员,工厂静置,街市冷清。

城市要恢复,生活要回归,商业链条必须重新启动运转。

4月19日以来,上海市相继发布了一系列关于复工复产、复商复市的指导政策,其宗旨也是在保证安全和防疫局面的情况下尽可能保住经济、减少损失,并以此逐步让城市回到正轨。

但很显然,相比喊停,重启要难太多。

城市商业是一个整体系统,没有任何一个角色能独善其身。无论大公司还是小商贩,无论民生行业还是“非必要”产业,无论产业链上游还是下游,无论生产还是生活,所有要素的分工、配合以及相互促进,才最终构成我们的城市和城市生 活。

上海,这个原本中国商业最繁荣的城市,其恢复还在过程中。有变化就有希望。把商业逻辑还给城市本身,城市就会还给我们正常可期的生活。

2022年5月21日,上海武康大楼。

5月4日,上海新帑实业有限公司位于金山区亭林镇的工厂里终于有了机器运转的声音。

4月底收到区里的复工通知之后,公司创办人之一杜传奎前后填了8次可返岗员工的名单,在27日前后终于分次获得全部批复。“我们每一天都要登记哪个(员工所在的)小区成为防控区、封控区,必须让随时报上去的人是防范区的。”杜传奎说。

新帑实业主要从事按摩类产品跨境业务,是金山区亭林镇首批复工的23家企业之一。最初,考虑到尚未办好货车通行证,物料进不来而且货也出不去,第一批返岗的主要是人事、行政和财务人员;第二批才接回来二十几个工人开展生产;最后一批,杜传奎把所有员工名字都填进了申报单,不管是否符合当时的返岗条件,“当时的想法是,批准后不返厂的员工,按政策就可以按照事假停发工资了。”他说。

企业拿到批复与员工成功返岗之间,还隔着许多步骤。杜传奎告诉《第一财经》杂志,有的居委会要求住户填写“离开之后不能返回”的承诺书,一些住得远的工人出了小区后也没有交通工具可抵达工厂,“封厂的时候封了八十几个工人在宿舍里,但会开货车的就3个人。后来有了两张金山区内的通行证,就以食堂采购物资的名义接一些工人回来。”杜传奎说。

但金山区的不同街镇对人员管理有不同规定,这也给企业制造了新的问题。新帑的工厂在亭林镇,部分工人住在山阳镇,但山阳镇不同意辖区内住户出镇,亭林镇知道这一政策后便把所有居住地为山阳镇的工人移出了复工名单。随着疫情好转,山阳镇通知员工复工,但这批员工离开山阳镇后,又因不在亭林镇的接收名单里而无法进入工厂所在园区,也无法再回山阳镇。为了能把这些工人接进工厂,多方协商后,杜传奎签下了承诺书:闭环管理这些工人,一旦发现阳性感染病例,企业承担所有防疫费用。

目前,新帑八成的工人已经返岗,吃住都在园区。“都是人在金山区的,外区的还是回不來。而且有10%左右的员工基本上选择放弃了,就是不干了。”杜传奎说。他表示,目前园区仍属于封闭状态,招人也不现实,“社会面的人首先审批很麻烦,而且万一不合适,你让他走他都走不了。”

对供应链分布广泛的博世来说,复工后的诸多困难之一,是尚未完全疏通的物流运输。

博世中国总裁陈玉东对《第一财经》杂志表示,作为国内汽车产业链重要的一环,复工复产中为了保证一部分零部件供应—特别是紧缺的芯片—博世会不惜物流成本,甚至动用飞机也要把生产物料拉过来。截至5月中旬,博世苏州、无锡和上海的产能按不同的产品和工厂,恢复了30%至75%,“没有完全断线,但是满足不了需求”。

供应链全部打通更不容易。上海封控期间,博世有40多家直接供应商、200到300家间接供应商受到影响,但白名单能涵盖的企业有限,许多3级、4级供应商仍然无法复工,“比如一个做零部件涂层的供应商,这家公司很小,又在上海,工序很简单,但它不复工,我们就没法做下一道工序,受影响最大的是电动车工厂。”陈玉东说。

条件许可的情况下,博世正在积极帮助这些小供应商保供,“目前要求闭环管理,不允许点对点上班,很多工厂还是开工不足。白名单容量是有限的,有条件做闭环的工厂应该都允许它们动起来。”陈玉东说。

各类物资得以流通,是城市商业秩序恢复的必要条件。为了打通市内、城际的运输通路,恢复商业秩序以及城市生活,商家、平台与物流服务商,恢复流通,恢复链条上的每一个环节都拿出了比疫情前更加灵活的对策。

2022年5月14日,上海市黄浦区。

5月8日,上海市邮政管理局发布了邮政快递业第一批复工复产“白名单”,顺丰、“三通一达”、邮政等主要物流企业均在此列。但“快递能动”只是物流恢复的其中一步,一旦工厂、仓库所在地沿途转运站或者收货地,四者中任何一处有疫情,流通还是会卡住。

物流运输,一离不开车,二离不开人。疫情封控对司机的要求也分外严格—人员不能离开驾驶舱、核酸必须2 4小时一做,一旦核酸超过4 8小时未做,通行证便会失效,两次失效后无法再恢复。令运输效率打折的,还有“一车一线一证”的政策,例如司机从上海运输货物到嘉兴,就不能再往南向杭州方向去。

一位在浙江海宁经营纺织厂的公司负责人告诉《第一财经》杂志,他对接的昆山服装厂—货物的接收方—也需要给司机开一张通行证,他才能把货顺利送出。一位司机曾为了这张来自接货方的通行证,等了一天才下高速。

物流数字化平台壹站的创始人周永钢观察到,进入5月,物流流量出现缓慢的爬升,但非常有限,“根据G7的数据,4月1日开始到5月底,进出上海的货运量只有疫情前的15%,上海本地有30%的运力可能连发动机都没打过火。”

4月初,上海官方发布首批保供企业白名单后,壹站采用了最传统的电销方法,一一联系,了解客户在封控下的物流需求,“4月大概新增了近30个新客户。”周永钢说。

疫情之下,壹站客户的需求变得“五花八门”,对配套物流的要求也发生了变化,例如社区团购使得单次市内配送的重量往往超过几百公斤,相应的车型就会发生变化。同时不同小区的团长接货也有要求,以前标准化的流程难以为继,物流服务商必须灵活调整。

除了借用保供客户的资质申请通行证、从市场上寻找已有资质的车辆作为补充,壹站还用了最直接也最有效的办法:员工在小区里寻找送货的司机、获取联系方式,询问他们空闲的时间,一旦可以使用,就把资源转交给采购部门的同事。对于负责城际运输的货车司机,壹站员工有时甚至还要安抚司机情绪。

周永钢对行业下一步既有乐观也有忧虑。乐观是因为上海封控可能让更多客户意识到物流数字化和应急能力的重要性,这是公司的业务机会。但动态清零政策下,国内物流成本在未来一段时间会波动上行,“油价上涨摆在那里,另外对物流企业来说,应对不确定性的成本也在增大。”

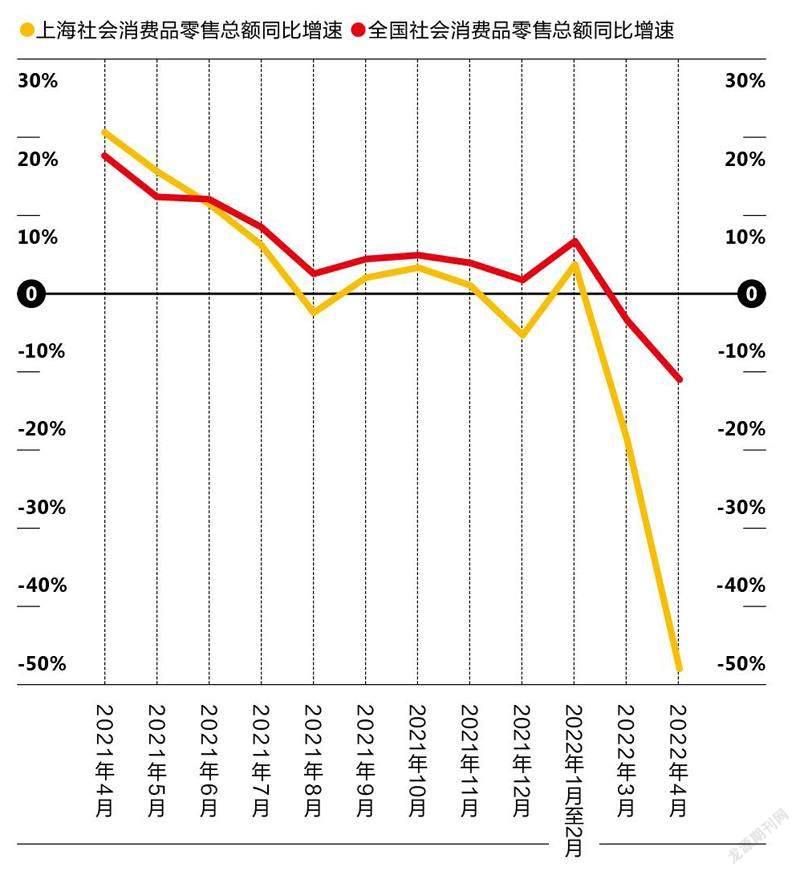

数据来源:国家统计局、上海统计局注:2022年1月、2月合并统计

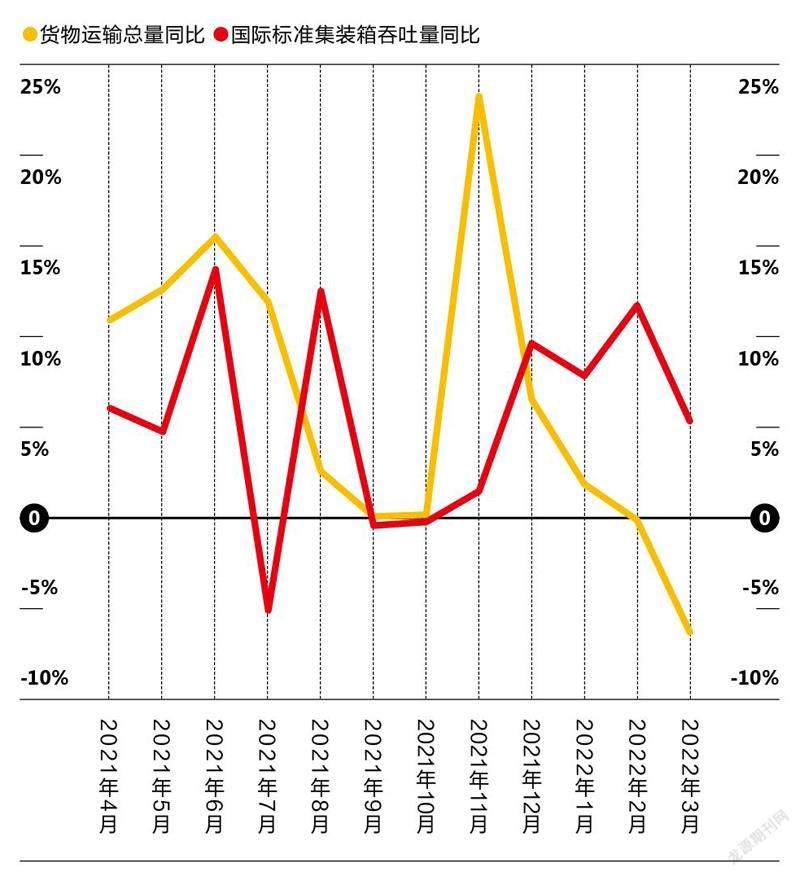

数据来源:上海统计局

特殊情况下,“分仓”成了商家保配送的一种选择。2020年创立的宠物食品品牌久生的主仓库位于江苏省昆山市陆家镇,与上海接壤。本次疫情管控的突然和时间之长,超出了团队预期。4月1日,昆山宣布4月2日至6日实行全市静默管理,通知下发一小时后,久生的仓库就被全面封锁,连把货物装车运出的时间都没有。后来,昆山的静默管理数次延期,

直到5月7日才通知企业恢复正常办公。

4月6日首次接到静默延期通知后,久生团队随即开始寻找北京的备用仓,后又增加临沂及武汉的仓库,把新生产的产品运至新的仓库,但因为高速封路等多重意外情况,效率降低,成本飙升。直到5月初昆山工厂解封后,久生发货才基本恢复正常,但应发往上海的新订单目前仍处于停滞状态。

为了尽可能让生意流转起来,久生的仓库负责人辗转联络到一个上海开放揽件的仓库,把昆山的货打包好,再找到一辆有通行證的车,才将货运进了上海。“1吨货物的运输费超过了平时从山东工厂向仓库运输12吨货物的费用”,久生创始人塔拉(花名)在微信朋友圈中表示。

新帑实业也选择了第三地“中转”的方式。杜传奎告诉《第一财经》杂志,他把朋友在平湖的工厂设为中转站,供应商的材料及成品都运送至平湖中转。为此,他向上海申报了3辆可跨省通行的货车,但频繁进出使他在平湖的朋友受到来自当地的压力:为什么这么多上海的车?杜传奎觉得,只有等上海完全解封、物流恢复正常,才能真正松一口气。

而在城市内部,快递恢复与否直接影响生活体验。一个快递网点要想恢复正常运行,至少要满足网点申请到复工白名单、员工可离开小区回到公司、配送车辆有通行证三点要求。因为疫情的变化,每一个环节都充满了不确定性。

周杰是杨浦区的一名快递员,他所在的圆通网点于5月初申请到了白名单,但到5月中旬,网点二十多名员工能去公司上班的只有7个人,其余的都还因为小区的封闭政策无法出门—员工复工需满足7日内小区无阳性,且本人48小时内核酸为阴性。第一个条件在当时的上海仍略显严格,周杰就因居住的老小区频繁出现阳性而被转移至青浦区的酒店式公寓里集中隔离。

完成各自5天的集中隔离和居家隔离后,周杰向街道提交了“不再返回小区“的承诺书,回到公司上班。不过,复工一周后,周杰每天配送的单量仍然只有几十单,疫情前这个数字通常超过300。

每年的4月至5月,本应是R荣帽子店一年中生意最好的时候。再往后到了6月,就会赶上上海潮湿的梅雨季,人在路上总觉得浑身乏闷。到了7月、8月天更热了,即便是爱逛街的年轻女孩们也偏好于去商场吹冷气,逛街边小店的人会更少。

“和商场不一样,街边小店特别依赖自然天气的舒适度。”R荣店主向荣对《第一财经》杂志说。2017年,她把店开在了整条街都是潮牌和中古买手店的徐汇区新乐路上,店面很小,只有十几平方米,主营复古、设计感帽饰,单品价位不 低。

和上海浦西地区的大小商铺一样,向荣和她的帽子店从4月1日起被封控,至今仍未解封。4月物资最紧张的时候,向荣想都不敢想快递帽子这件事,“本身是非必要性消费,又有快递风险,搞不好要被抗议和追责。”5月上旬,听闻物流企业陆续复工复产,向荣每天都会去顺丰小程序上尝试下单,或者询问外地工厂试试看能否发货至上海,但弹出来的都是“抱歉”。看着电视上每天滚动播出的复工复产新闻,她只觉得遥远。

往年这个时候,R荣帽子店一个月的营业额能达到5万元左右,现在这个数字是0,大量存货积压在店里无法流动。由于门店面积不大,向荣每月的房租支出为1万多元,这对她来说尚可承受。她表示,新乐路上许多店一年要换好几个门头,在装修上高投入的门店面临的亏损要比她“严重得多”。

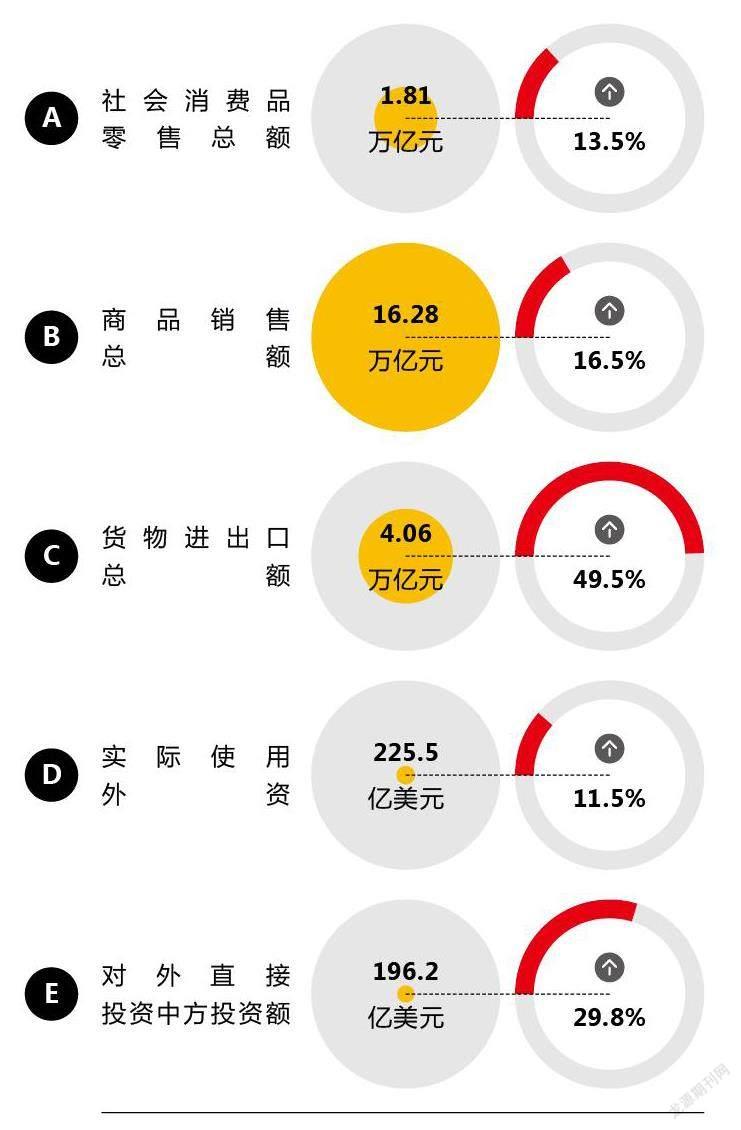

数据来源:上海市商务委员会

2022年5月21日,上海闵行区。

但对现阶段的向荣来说,比起何时恢复生意,如何恢复心理健康、重塑对城市的信心是更紧迫的事。“这段时间心情就像过山车,有时候看起来还挺乐观,上一个高峰后突然又掉下去变得很丧,随后又慢慢变平淡。现在我还完全无法理清自己所处的时代和生活状态,无法想象外面的世界,更不用说开店了。”她说。

像R荣这样的街边小店,是上海长久以来声名在外的城市风情的重要构成。长乐路、新乐路、武康路、五原路……在繁华主干道的背后,支马路和小街铺是海派生活方式的代表,也是过去数年电商冲击下,国内实体零售业创新探索的试验田。

这些街边小店不像平台巨头那样拥有强抗风险能力,疫情封控下其经营者几乎手停口停。同时,它们不像连锁店那样靠规模取胜,所在社区才是生意的根基,小店的店主们与街坊们通常是“远亲不如近邻”的关系。比如,附近的居民是R荣帽子店的主要客源,在平常的日子里,向荣会陪他们细细挑选商品;如今封控遇到难关,住得近的熟客们会主动向向荣表达关切,并在难得的“放风日”顺手拍下店面照片分享给她。

和帽子店一样,上海大大小小的咖啡店同属于“复工复产”的最后梯队,它们并不属于保供商品,也没有受到政策关照。什么时候才能复工,是咖啡店老板孔孔近期最关注的事。

25岁的孔孔已经在咖啡行业耕耘了8年,他的小咖啡店“来喝来闹”开在奉贤路上。采访中,孔孔表现出了东北人特有的幽默感,“我一开糖水铺的朋友比我更惨,刚开店的时候碰到武汉疫情,去年年底开分店今年又遇上上海疫情。”“我想着在上海开店也不会赔钱,毕竟朋友多,结果就碰到这个疫情,哎哟我天。”

新一线城市商业数据库的相关数据显示,截至2021年4月,上海的咖啡馆规模已有6913家。在一些特色街区,你可能每走几步就能找到一家“网红”咖啡馆,而整个4月至5月,它们几乎都是停业状态。

城市“网红”街区的品牌在获得更多流量曝光的同时,自然也得承受更高的店铺租金。封控后,人流量趋于0、无法获得房租补贴的情况下,它们会比普通门店面临更大的亏损压力。在孔孔看来,“来喝来闹”在奉贤路上的地理位置并不好,所以租金不算贵,安福路、武康路和长乐路等上海“网红”路段的租金要高昂得多,“30平方米的店面租金要6万块一个月,这谁受得了。”

上海咖啡行业的停摆也辐射到了其他城市。“胶囊早就断顿了,上海没疫情的时候我这里有疫情,我这里解封了,上海又封城了。期待上海早日解封,期待喝上久违的咖啡。”一位读者在《第一财经》杂志公众号留言道。

“朋友多”是孔孔在采访中挂在嘴边的词,他的店和咖啡师本人的性格相仿,强调熟客之间热闹的氛围感。“手冲咖啡流水席”是特色,如果想一次性体验多种咖啡豆,客人们可以围坐在圆桌上,边喝边和周围的咖啡师及咖友聊天。“社恐可能不太适合来我们店。”孔孔调侃道。

这样的模式反响不错,在大众点评页面上,一位顾客写下了这样的评价:“阳光甚好,有很多人吃完午饭后来这边坐坐,这家店应该是附近上班族和居民的心头好。”

正因此,孔孔把营业的重心几乎全都放到了线下,没有线上外卖,即便是疫情下的艰难时期,他也只是偶尔会拓展咖啡豆的闪送业务,理由还是因为“想和客人面对面交流”。

封控期间,孔孔只在小区发起过一次咖啡豆团购,当时正好赶上运费飞涨,从浙江宁波发来的20公斤咖啡豆,光运费就花了500元,之前同等重量的运费只需要几十元。

5月听到各类复工复产消息后,孔孔也尝试过联系店面所在的街道和片区工商局,但对方的态度常常是“一问三不知”。社区倒是和他讲得很明确,可以返岗但不能回家。孔孔认为那样复工没有意义,“即便店开了,大家还不能自由行动,哪有人来喝咖啡呢?”

孔孔心态好,至今没有太焦虑,尽量逼自己不去想那些赔钱的事。他当然期盼能早日回到小店,继续交朋友,但他对解封后一切就能恢复正常充满疑虑,“如果解封了但还是不能堂食,本来能有10个人的桌子就只有我一人站在那,我们店就失去灵魂了。”

同样,他也担心这轮经济受挫之后城市居民的消费意愿还有多少,即便人们还是会喝咖啡,他也很难在接下来的半年内把关店两三个月的损失补回来。

如果说服饰和咖啡还能通过线上开展部分业务,美发业可以说是纯线下的生意,这意味着更被动,恢复的过程也更难更漫长。

东北人吴峰在上海做了十多年发型师,辛苦打拼,今年年初刚和几个合伙人一起在淮海路核心地段一家购物中心里开了新店。小店做的多是熟客,有不少理发师的交情都在7年以上。

4月以來,吴峰的店一直处于停业状态,恢复时间只能等待商场通知。由于已经两个月没有现金流,店铺连物业费都支付困难。更让吴峰担心的是每月6万元的房租,他听说上海市最近出台了一项政策,凡是承租国有企业物业的商户都可以免除6个月租金,“我们这个商场的房东里好像也有国企”,吴峰说,但他暂时还没有接到具体通知,能否减免是个未知数。

直面消费端的零售,真正要恢复元气并带动市民生活恢复正常,远比计划困难。满足城市居民用药配药需求的大小药房,按理来说属于上海复工复产政策中“应开尽开”之列,复工条件比其他行业要好得多,但实际操作过程中依然有不少困难。

上海市药监局在5月8日披露的信息显示,全市已开保供药店2600多家,恢复营业药店占持证药店的比例达6成。已复工的药店采取闭环管理方案,员工全程驻守在药店内。但上海本地药房童涵春堂的一名员工表示,个别保供店要求员工24小时在店里不能出去,店里也不能洗澡,不能烧东西,药房基本没人愿意上班。

“上海的数千家零售药房中,一半是连锁公司直营店,其中还有一半是国营单位,这类单位的复工率相对低;另一半是加盟店和小连锁加盟店,这一类属于私人企业,复工意愿肯定更强。”上海药协汇平台负责人张海戈对《第一财经》杂志解释道。

眼下,已复工药房的老板们主要愁的是运力。起初还有外卖平台的骑手送货,后来保供条件有了变化,只能由居委会统一团购,派志愿者上药房取药和送药。等到外卖平台的订单逐渐恢复,骑手又“经常会变阳”,只能由平台中途换人配送,最终是否有骑手接单完全“看运气”。

2022年5月4日,上海普陀区。

对于药房的“应开尽开”,上海不同城区政策不同,个别郊区的审核会更严格,这在张海戈看来“有一点不公平”。他举例说,有的郊区规定每个街镇只能开两家,一家品牌开了就不能开另一家。此外,即便药监局和连锁公司为药房工作人员开出了保供工作证明,社区居委会也可能因为各种考虑不放人。

“市场监督管理所通过了我们的复工申请,但街镇不让开门,3个员工从4月11日起一直闭环在店里,就是不让营业。”松江区佘山镇一家药房加盟店的老板王运雄说。

商业社会的系统性与关联性,在单个企业复工复产的过程中也有明显体现。以一家餐厅的复工为例,首先品牌本身需要食药监局的资质认证,门店恢复营业需要向所在区的商委申请资格,如果是购物中心的门店,还需要商场物业的协助—开关电梯等工作需要物业的员工完成。

环环相扣的环节的互相支撑,显得更加重要。李杨是上海市杨浦区一家海底捞门店的店员,4月20日,他签了保证书离开小区,回到门店复工。同一日,居住在同一小区里的多家餐厅的员工也都回到了工作岗位。

随着李杨和同事们的复工,火锅、小龙虾、蛋糕等逐渐能够以团购的方式进入附近小区,尚留在小区内的同事会帮着接应,分发到各个楼栋。然而随着5月中杨浦进入“全域静默”状态,李杨的工作又停了下来。

实际上,“烟火气”的恢复,有着众多看不见的付出。李杨所在的餐厅,复工前的消杀需要提前向有关部门申请并排期,而更广泛程度上的复工,比如商场、写字楼、地铁的全面恢复,也需要可以复工复产的相关企业的支持。

店主們还在等待。谈及恢复正常营业后要做的第一件事,“给老顾客送礼物”,向荣爽快地回答。她有一批大檐帽,这种具有异国风情的帽子一般旅游时才会用,疫情以来都成了库存,她打算解封后就送给封控期间惦记她的老顾客们。

正常的城市生活,总得回来。

应采访对象要求,文中周杰、吴峰、李杨为化名