没有儿童节,古代小孩玩什么?

2022-06-15文雨

文雨

郎骑竹马来,还是从前那个少年

作为古代最为常见的一种儿童游戏,骑竹马在我国有着悠久的历史。据《后汉书·郭传》记载:郭在并州为官时政绩很好,很受老百姓欢迎,后来“始至行郡,到西河美稷,有童儿数百,各骑竹马,道次迎拜”。可见竹马在汉朝就已广泛流行。

不过,竹马可不是竹子做成的马,而通常是一根竹竿,或者是一根木棍、一条秸秆。小朋友们骑在“竹马”上,手里拎个小竹枝做鞭子,嘴里喊着“驾! 驾!”追赶着、欢笑着,像真的骑在马上一样。

古代的小朋友为什么喜欢骑竹马呢?原来,马在古代有着非常重要的作用,在战场上勇敢的士兵骑在马上奋勇杀敌,金戈铁马、驰骋如飞的英姿成为男孩子们模仿的榜样。可是小孩子骑马太危险,于是他们就找来竹竿骑在胯下,幻想着这就是馬。古人们还认为,骑竹马预示小孩长大后走富贵路,所以大人们非常支持小孩去骑竹马。

“妾发初覆额,折花门前剧。郎骑竹马来,绕床弄青梅。同居长干里,两小无嫌猜。”唐代大诗人李白曾在《长干行》这首诗里写道,一个男孩骑竹马去找一个小女孩玩青梅,以后人们常用“青梅竹马”来形容青年男女从小培养起来的纯洁感情,青梅竹马时代是人生最纯洁无邪的年代。

在敦煌晚唐第9 窟的东壁门南,可以看到一幅反映1000 多年前古代少年儿童骑竹马游戏的画面。画面内容描绘的是晚唐时期一群贵族供养人礼佛的情景,但在供养人行列中,一位贵妇人的右下侧画了一个身穿红色花袍、内着裤、足蹬平头履的小顽童,一条弯弯的竹竿放在胯下;其左手握“竹马”,右手拿着一根带竹叶的竹梢,作为赶马之鞭。童子抬头向上,调皮地仰望妇人。一群严肃的礼佛贵族妇女行列中,一个可爱的孩子骑着竹马在里面窜来窜去,充满了生活气息。 从唐宋时代起,竹马游戏已有所发展。其一是儿童竹马的渐趋复杂化。除去那些最原始最普通的胯下一根竿的竹马继续流行之外,又出现了另一些比较复杂的竹马。竹马已不是简单的一根竹竿,而是以竹或以纸等扎为马头形。

明代安徽制墨名家方于鲁曾制“九子墨”,绘有童戏图,其中一个孩子骑的竹马,除去一个逼真的马头之外,后面又牵拉一横竿,竿头各有一轮,形似小车,儿童高扬马鞭,半蹲半坐,后面一儿童手举荷叶以代帷盖,前面又有一儿童肩扛小旗,并与另一儿童各击一锣、一鼓,热热闹闹,喜不自胜。

而将一根简单的竹竿放在胯下的竹马游戏,直到现在,仍在城乡少年儿童中间流行。

对花斗百草,文斗武斗总相宜

斗草是古代非常经典的游戏,其起源却难以查到,最早有文献记载的是在南北朝时期,每年端午节前后,人们都会外出采药,把艾蒿插在门上。人们上山采药草会见到各种不知名的草类并进行分类,这个过程中就产生了“斗草”一说。

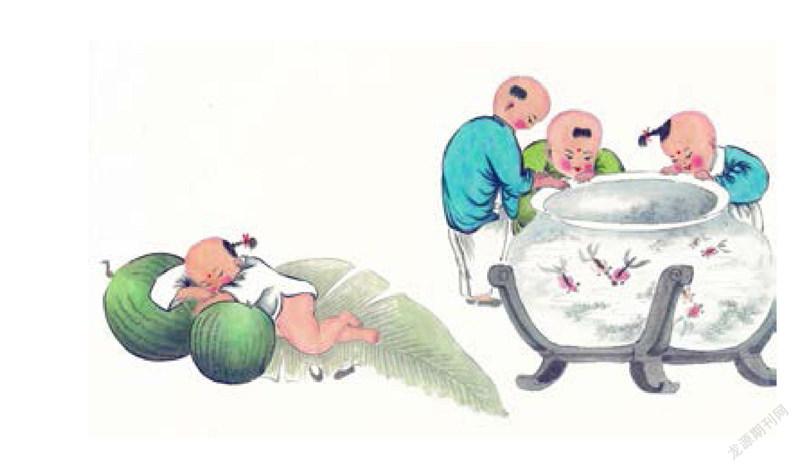

久而久之,这种斗草演变成了一种游戏,甚至是比赛,比赛中相互报草的名字,然后相互撕扯,这种习俗慢慢传遍了全国,从南方传入了中原,成为了普遍认可的习俗。到了宋代,斗草游戏已经扩展至平日随时可斗。

据说,五代时,南汉主刘钺在皇宫后苑遍植奇花异草,每值春暖花开时节,他就会组织一班宫女斗花取乐。早晨打开后苑大门,他一声令下,宫女们蜂拥而入随意采摘。到规定的时间锁上门,宫女们被集中起来,在大殿中比胜负,可能就是以谁采的种类多为胜;负者就要献出金银了,最后这些钱被集中起来,作为宴会的费用。

斗草又分为文斗和武斗。文斗就是找来各种各样的花花草草,看谁找到的品种最多、最奇葩,而且都知道名字。在古代这种文斗往往是有特定的规矩,很像是对对子一样,比如一个人说出来自己手中草的名字,那另一个人就要回答对应的花草。玩的更高级些,草的名字还要对仗才行,比如一个人找了“观音柳”,你就得拿出“罗汉松”,有“金盏草”就要对“玉簪花”,如果自己找的草里没有能对上的就算输了。在古代,这种斗法常常是女子玩的,比如红楼梦中的黛玉。她们往往饱读诗书,腹中千百句,在斗草中可以大显身手。

武斗就比较简单粗暴了,就是比谁找的草更有韧劲。两人把找来的草勾在一起拉扯,好像在拔河一样,谁的草断了,谁就输了。这种斗法大多都是男子,实际上,这种玩法并不是谁的力气大就可以胜出,而是其中有一定的技巧,看似简单,想要玩好却十分不易。

全民玩捶丸,堪称古代“高尔夫”

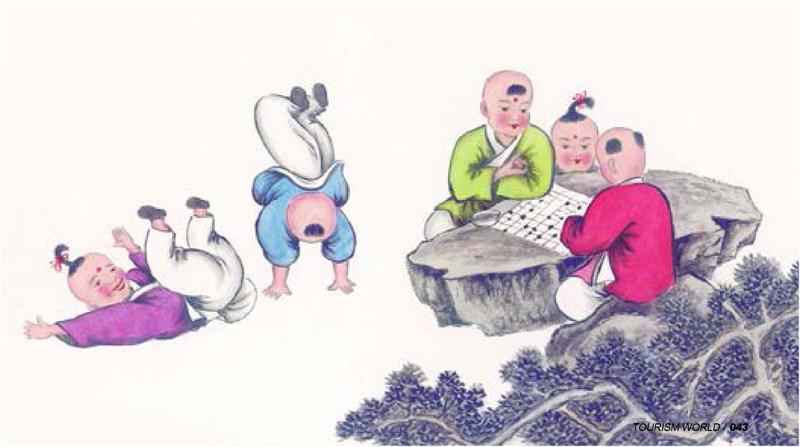

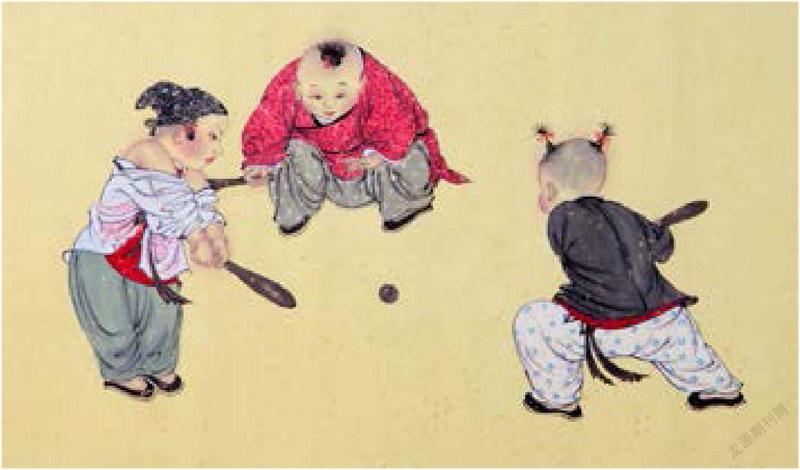

2002 年,山东泰安市泰山岱庙雨花道院翻修马道时,发现了六块宋代的“土衬石”,上有十四幅宋代婴戏石刻,其中一幅画面上一童子分腿而立,右手执球,左手执一月形球杖上举,这,就是宋代儿童“捶丸”的场景。

这种类似于现代“高尔夫”的游戏,要从唐代马球的演变说起。马球自唐初传入中原以来,成为上流社会十分流行的竞技活动。但由于马匹昂贵,场地受限等原因,例如打马球需要良马、球杆、球门,还要有硕大的球场和两队人数相当的小伙伴,中晚唐出现了一种“步打球”,从事这项运动的人不再骑在马上击球,但保留了马球的规则与用具,在地面上徒步以杖击球入门而计胜负。宋代在步打球的基础上,变球门为球窝,使之更加不受地形限制,由此而发展出了类似现今高尔夫球的捶丸。F0BB20A6-A100-4BD7-BE80-971838F0F4B6

元代捶丸已发展十分成熟。山西洪洞县广胜寺水神庙元代壁画有捶丸图,生动反映了古人在山水间捶丸的情景。也有人认为,捶丸最早可能起源于晚唐时候的成都。理由是,在成都市中区唐代地层中出土了很多陶球、瓷球、木球、石球,这些球大小不一,有些还带凹点,明显有击打的痕迹,专家认为这些都应是捶丸用的球丸。

一代玩家宋徽宗酷爱这一运动,在国之将倾之际,他仍能轻挥木杆,优雅击球。而和他大宋皇帝、“第一球星”身份相符的,就是他拥有一套十分豪华的捶丸装备,他的球杆以金子装饰缘边,顶上还有玉饰,球包是个锦囊。宋徽宗还深知业精于勤的道理,经常学习古人留下的技巧,所以球技不断提高,领一时风骚,羡煞他人。另一个喜欢捶丸的皇帝是明宣宗朱瞻基,现在故宫博物院藏的明代《宣宗行乐图》长卷,其中就有朱瞻基亲自执棒捶丸的情形。

受皇帝影响,捶丸在宋明时期风靡一时,连小孩子都非常喜欢。古诗有云,“城间小儿喜捶丸,一棒横击落青毡。纵令相隔云山路,曲折轻巧入窝圆”,講的就是小孩子捶丸时,击球入穴的情景。

捶丸游戏到清代趋向衰落,常见的是盛行于妇女、儿童间简单的捶丸游戏。小朋友体能有限,只能玩略微小型的活动,于是,捶丸在孩子们手中得到改良,变成了“角球”。

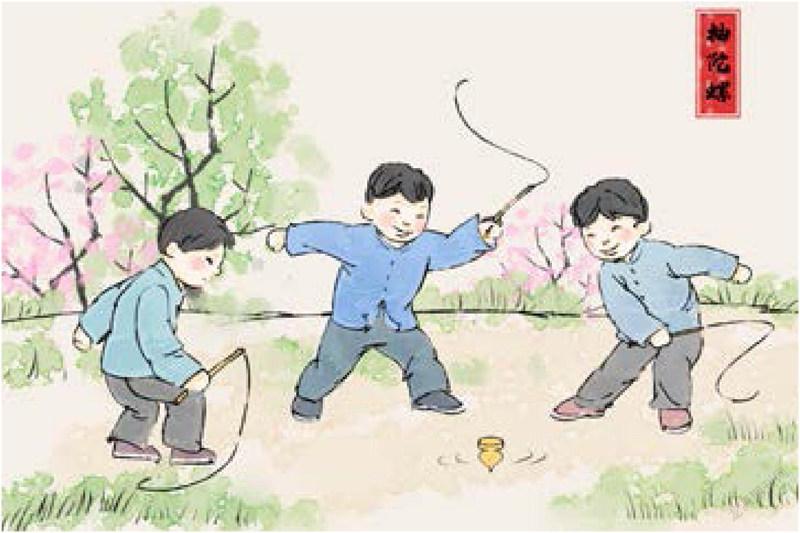

杨柳儿活,大家一起抽陀螺

陀螺的历史非常悠久,在新石器时代的河姆渡文化遗址和常州圩墩遗址中,就出土了木陀螺,山西夏县西阴村的遗址中还出土了陶陀螺。关于陀螺最早的记载,则出现在后魏时期的史籍。

直至宋朝时期,出现了一种类似陀螺游戏的小玩艺儿,名字叫做“千千”。造型与现今的手捻陀螺类似,用象牙制成,以一个直径约4 寸的圆盘,中央插上一支铁针为轴心,是当时宫女用于打发时间的一种贵族游戏。其玩法是将一个长约3 公分的针状物体,放在象牙制的圆盘中,用手捻使其旋转,等到快停时再用衣袖拂动它,使其继续旋转,转到最后的就是胜者。

“陀螺”一词,最早是出现于明朝。当时刘侗、于奕正合撰的《帝京景物略》一书中,就提到一首民谣:“杨柳儿青,放空钟;杨柳儿活,抽陀螺;杨柳儿死,踢毽子……”由此可见,在明朝时期,陀螺这个名词己正式出现于词语上,成为民间儿童们大众化的玩具,但对于陀螺是否是由“千千”演变而来,如今已无从考究了。

陀螺的玩法五花八门,有画圈圈、分边、持久比赛、掷远比赛、定点比赛等等,游戏规则也根据不同的玩法自有一套规则。相对于如今一些新颖奇特的玩具产品,陀螺没有吸引人眼球的功能以及外表,但作为我国古有的玩具,吸纳了文化、历史为底蕴,具有浓郁的民族特色。

这种玩法传了两三百年,一直到现代,仍是深受儿童喜欢的玩具之一。现在的陀螺用各种材料做成,一般都是上大下尖,有的还涂上颜色。将尖头着地,用绳子抽它,陀螺旋转时就会形成一圈光环,十分好看。

声响玩具,原始社会就有

声响玩具是中国出现最早的儿童玩具种类之一,从考古发现来看,原始社会的孩子就开始玩这类玩具了。

20 世纪50 年代,在距今约5000 年的湖北京山屈家岭遗址上就曾出土过被定名为“陶响球”的声响玩具。这种陶制圆球,由于内部中空,贮有弹丸和石粒,摇动时沙沙作响,故名陶响球。一种说法认为,这是我国已知最早、最明确的玩具之一,堪称声响玩具的鼻祖。也有一种说法认为,这是世界各地新石器时代先民最常用的乐器。

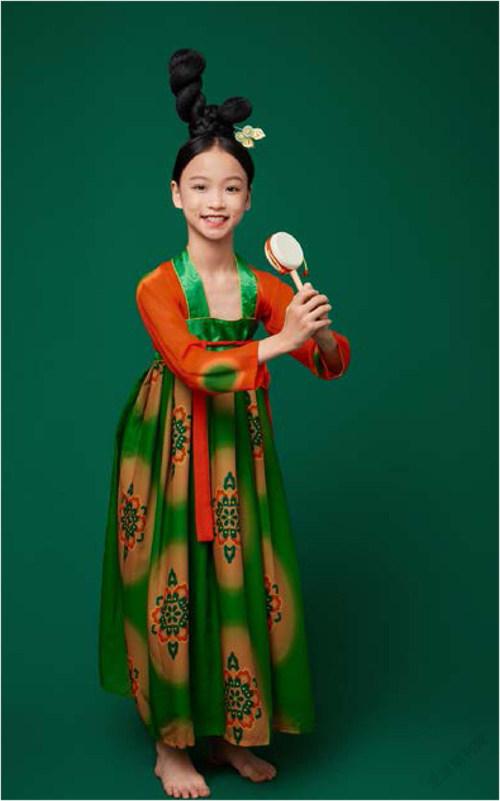

一直到汉魏时,陶响球都是古代孩子喜欢的玩具,后来出现的“哗啷棒”、“花棒锤”,便是在陶响球基础上发展出来的。拨浪鼓是一种装有手柄的小鼓,鼓两侧缀有弹丸,转动鼓柄,便能甩动弹丸,击打鼓面,发出声响来。南方人称拨浪鼓为“摇咕咚”,北方人叫作“小鼓”,先秦人称为“鼗”(táo)。由于摇动拨浪鼓可以发出特殊的声响,过去货郎走街串巷时一般都会拿着它边走边摇,货担上则挂满了各种儿童玩具和杂货。

古代逢年过节,家长也会送玩具给孩子图个高兴,由此还形成了最有中国特色的“节令玩具”。古代的节令玩具很多,如春节有“花炮”,元宵节有“花灯”、清明有“黄胖”、端午有“布老虎”、中秋有“兔儿爷”等。

古代的益智玩具,相当“烧脑”

古代智趣类玩具颇多,有益于启蒙开智,促进动手能力。

古代最流行的益智玩具以拼板(图)类和环类为代表。源流最早的“重排九宫”,就是一种拼板玩具,是在古老的“河图洛书”,即九宫图上发展出来的,欧洲人称之为“幻方”。根据《三国演义》中“诸葛亮智算华容”故事发明的“华容道”,也是有类似原理的拼板游戏。

古代拼板玩具中,在现代最流行的当是“七巧板”。七巧板有“智慧板”之称,可拼成各种人物、动物、桥、房、塔等,是培养幼儿观察想象力的好伙伴。英国学者李约瑟说它是“东方最古老的消遣品”之一。

在环类益智玩具中,“九连环”最受古代家长和孩子的青睐。九连环被外国人称为“中国环”,明朝时已是流行益智玩具。《红楼梦》里有林黛玉巧解九连环的记载,周邦彦也留下关于九连环的名句“纵妙手、能解连环”。

古代榫卯结构制成的可拆装益智玩具,托名木匠祖师爷鲁班,故名鲁班锁。今天的益智玩具中仍可看到它的身影。

这些玩具看似简单,但设计科学巧妙,几个简单的部件,就变幻无穷,玩的时候要仔细观察、认真分析,甚至还需要大量创新思维,真是妥妥的“烧脑游戏”,充分体现了老祖宗博大精深的智慧。

很多游戏我们已经玩了几千年,由此可见,从爱“玩”这一点来说,现代和古代并不遥远。F0BB20A6-A100-4BD7-BE80-971838F0F4B6