预见性护理干预运用于掌上B 超引导动静脉内瘘穿刺中的护理效果

2022-06-14麦琼予梁艳段晓芬

麦琼予,梁艳,段晓芬

茂名市人民医院血透室,广东茂名 525000

血管通路是维持性血液透析患者的生命线,其中自体动静脉瘘因具有通畅率高、 并发症发生率低等显著特点而被临床作为优选的血管通路[1]。但其缺点也不容忽视, 如自体动静脉内瘘的穿刺技术要求高、成熟不良等。 据相关报道显示[2-3],内瘘穿刺不成功率约20%~40%,成熟不良是导致内瘘穿刺失败的主要原因。穿刺损伤是内瘘穿刺初期的常见并发症,据报道显示[4-6],不足6 个月的自体动静脉内瘘(AVF) 穿刺损伤发生率是6 个月龄以上AVF 的2.98 倍。 穿刺损伤加上导管相关并发症的发生均会对患者造成沉重的心理负担,增加其恐惧心理,不利于其疾病恢复[7-8]。 传统的内瘘穿刺透析在较大程度上依赖护士的临床经验,缺乏实时信息[9-10]。 常规的护理干预措施较为宽泛笼统,系统性不佳,已无法满足患者的需求。 预见性护理指的是护理人员运用护理程序对患者进行全面、综合分析判断后,提前对可能发生的护理风险采取针对性措施的一种新型护理模式[11-12]。 该文便利选取该院于2019 年7 月—2020年7 月收治的160 例行腕部桡动脉-头静脉自体动静脉内瘘成形术患者展开探讨,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

便利选取该院收治的行腕部桡动脉-头静脉自体动静脉内瘘成形术患者160 例, 通过随机数表法分为研究组和对照组,各80 例。对照组中,男42 例,女38 例;年龄40~61 岁,平均(52.78±3.25)岁;血液透析治疗时间13~21 个月,平均(16.14±2.73)个月;研究组患者中,男46 例,女34 例;年龄41~62 岁,平均(53.04±4.48)岁;血液透析治疗时间12~23 个月,平均(16.38±3.55)个月。 两组患者的一般资料对比,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。 该研究已获得该院医学伦理委员会批准同意。

纳入标准: ①自体动静脉内瘘; ②血管条件不佳:血管不充盈,体表显现不清晰,可隐约触摸到滑动的小血管;③部分血管变硬,血管变异走行异常;④内瘘血流量低于500 mL/min; ⑤患者充分知情同意,并自愿签署知情同意书。

排除标准:①存在意识障碍、认知障碍及感知功能障碍者; ②非自体动静脉内瘘作为血管通路者;③存在凝血功能障碍者;④配合度差者;⑤临床资料不全者。

1.2 方法

给予对照组掌上B 超引导下穿刺+常规护理。在患者入院后,协助其办理入院手续,并进行穿刺前健康教育、穿刺后血液透析注意事项及饮食、用药指导。

研究组应用预见性护理干预+掌上B 超引导下穿刺。①成立预见性护理干预小组,由科室护士长担任组长,小组成员均具有丰富临床经验。组建小组的目的在于预防动静脉内瘘穿刺和血液透析中可能发生的护理风险,并及时采取有效的针对性解决措施。成立护理干预小组后, 需对小组成员进行统一的针对性护理培训, 确保小组成员充分掌握预见性护理相关内容和操作方式, 以保证小组成员的专业水平达标。②预见性心理护理。在穿刺前与患者进行交流沟通,评估其心理状态后给予心理疏导,避免其过度恐惧或焦虑。 ③预防并发症护理。 控制患者水、钠盐摄入量,控制其体质量控制增幅≤5%,为其设置合理的超滤参数,预防低血压的发生。 鼓励伴有低钾、低钙及低镁血症患者进行适当的肌肉锻炼, 告知其不可在血液透析前自行服用降压药。 首次行血液透析治疗者应选用低效透析法透析, 预防并发失衡综合征。 血液透析前,全面评估患者机体的凝血功能,选择合理的抗凝剂,预防并发体外循环凝血。④感染的预见性护理。 穿刺前,清洁穿刺点周围皮肤,并叮嘱患者不可抓挠穿刺点周围皮肤; 提高护理人员的穿刺能力, 最大程度地减少因反复穿刺对患者造成的创伤。穿刺时,先行手部消毒,而后佩戴无菌手套。进行透析室之前, 需严格按照无菌操作标准更换服饰; 透析室应定期消毒清洁, 患者应定期行采血检查。 若发现存在感染,则立即完善病理检查,并告知医师进行对症治疗。 ⑤掌上B 超引导下进行动静脉内瘘穿刺,具体如下:由经验丰富的超声技术人员对该院穿刺组护理人员进行超声相关知识培训, 并对其进行相应的考核, 确保护理人员已充分掌握超声应用技术。 取患者平卧位,由操作者手持掌上超声,将耦合剂涂抹于血管通路大致走形区, 使用超声自吻合口处向近心端对内瘘流出静脉解剖结构进行描记,明确血管是否存在迂曲情况,使用记号笔将血管走形进行标记; 穿刺点通过纵切联合横切评估后选定;常规消毒,近心端处束止血带,涂抹无菌耦合剂,操作者双目直视显示屏, 手持无菌探头紧贴皮肤垂直探查目标血管的横断面图像, 此过程需注意力度适宜, 避免血管被压。 当目标血管出现在显示器中央,左手稳定探头位置,右手持针以适宜角度行穿刺操作,当屏幕显示穿刺针已准确刺破血管后,以右手稳定穿刺针,降低进针角度,持续进针至管腔中央;通过显示屏确认针尖处于官腔中心位置后, 固定穿刺针。 两组患者均使用17G 穿刺针穿刺。

1.3 观察指标

①统计两组患者的一次性穿刺成功率、血流量充分率及出血阳性率。 一次性穿刺成功的判定标准[13]:针尖进入皮肤再进入血管为一次性穿刺成功。 血流量充分率=(血液透析血流量充分例数)/总例数×100.00%; 出血阳性率=(穿刺后出血例数)/总例数×100.00%。

②记录两组患者穿刺评估时间、 穿刺时间及平均尝试次数。穿刺评估时间:对照组评估时间自穿刺者术止血带开始计时,至确定最终穿刺点时截止;研究组自穿刺者手持超声探头置于吻合口时开始计时至确定穿刺点时截止;穿刺时间:为1 针穿刺时间,均从穿刺点消毒开始计时,至穿刺针良好固定为止。

③收集两组患者穿刺相关并发症发生情况,包括内瘘栓塞、内瘘闭塞或狭窄、血管瘤形成。 并发症总发生率=(并发症发生例数)/总例数×100.00%。

1.4 统计方法

采用SPSS 25.0 统计学软件处理数据, 计量资料符合正态分布,以(±s)表示,组间差异比较采用t检验;计数资料以频数和百分率(%)表示,组间差异比较采用χ2检验。P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者一次性穿刺成功率、 血流量充分率及出血阳性率对比

研究组患者一次性穿刺成功率、 血流量充分率分别为93.75%、95.00%明显高于对照组72.50%、80.00%,出血阳性率为3.75%较对照组15.00%显著偏低, 差异有统计学意义 (χ2=12.878、8.229、5.959,P<0.05),见表1。

表1 两组患者一次穿刺成功率、血流量充分率及出血阳性率对比[n(%)]Table 1 Comparison of one-time puncture success rate, blood flow adequacy rate and bleeding positive rate in two groups of patients [n(%)]

2.2 两组患者穿刺时间、 评估时间及平均尝试次数对比

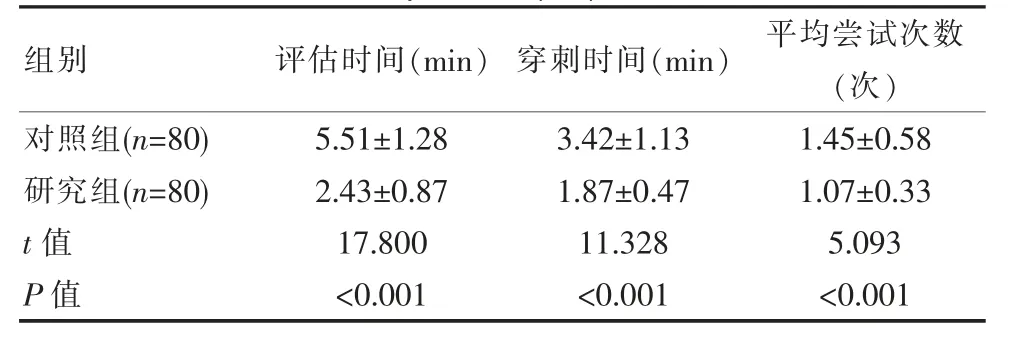

研究组穿刺评估时间、穿刺时间及平均尝试次数均明显少于对照组,差异有统计学意义(t=17.800、11.328、5.093,P<0.05),见表2。

表2 两组患者穿刺评估时间、穿刺时间及平均尝试次数对比(±s)Table 2 Comparison of puncture assessment time, puncture time and average number of attempts in the two groups of patients (±s)

表2 两组患者穿刺评估时间、穿刺时间及平均尝试次数对比(±s)Table 2 Comparison of puncture assessment time, puncture time and average number of attempts in the two groups of patients (±s)

?

2.3 两组穿刺相关并发症发生率对比

研究组患者穿刺相关并发症发生率为3.75%,较对照组13.75%明显偏低,差异有统计学意义(χ2=5.010,P<0.05),见表3。

表3 两组患者穿刺相关并发症发生率对比[n(%)]Table 3 Comparison of puncture-related complications in the two groups of patients [n(%)]

3 讨论

近年来, 随着我国罹患肾脏病的患者数量呈现上升趋势,新进入透析人群老龄化趋势显著。对于终末期肾脏病患者而言, 血液透析是延长其生存时间的有效治疗手段[14]。 目前多个国家指南及我国专家共识均推荐将自体动静脉内瘘作为优选透析通路。关宏等[15]的研究指出,动静脉内瘘的不恰当使用极易导致并发症的发生, 且会严重影响内瘘的使用寿命。穿刺方法及次数是内瘘操作中的关键环节,会直接对血液透析效果造成影响。

卞月秋等[16]研究结果显示,应用预见性护理进行干预的研究组患者一次性穿刺成功率和血流量充足率分别为92.87%和92.34%高于对照组71.18%、82.25%,出血阳性率为5.14%低于对照组18.37%(P<0.05),研究组评估时间为(3.46±1.21)min、穿刺时间(2.53±0.72)min 及平均尝试次数(1.87±0.28) 次均明显少于对照组(6.72±1.44)min、(4.22±1.27)min、(2.36±0.42)次(P<0.05),且研究组穿刺相关并发症发生率为3.33%,显著低于对照组13.33%(P<0.05)。该文结果显示,研究组患者一次性穿刺成功率、血流量充分率分别为93.75%、95.00%明显高于对照组72.50%、80.00%,出血阳性率为3.75%较对照组15.00%显著偏低(P<0.05)。 此外,研究组穿刺评估时间(2.43±0.87)min、穿刺时间(1.87±0.47)min 及平均尝试次数(1.07±0.33) 次均明显少于对照组 (5.51±1.28)min、(3.42±1.13)min、(1.45±0.58)次(P<0.05)。 研究组穿刺相关并发症发生率为3.75%较对照组13.75%显著降低(P<0.05)。 以上数据均表明预见性护理结合掌上B 超引导动静脉内瘘穿刺的穿刺效果显著,可显著提高一次性穿刺成功率,降低患者出血阳性率,缩短整个穿刺过程耗时, 且可有效减少穿刺并发症发生率, 与前人结论基本相符。 分析其原因可能在于:①结合B 超引导的优越性。 传统AVF 穿刺较大程度上需依靠护士的手感和穿刺针刺破血管的落空感,不确定性、不稳定性较高。 而采用超声可清晰显示血管结构, 操作者可通过屏幕显示图像来进行准确操作,可有效提高一次性穿刺的成功率。且该研究中使用的掌上B 超设备较普通超声设备更为小巧、便携、便于移动,并且使用过程中无需造影剂辅助,患者也无需受到额外创伤, 同时该设备的应用不会对血液透析中心流程造成影响,应用范围较广。②预见性护理干预的优越性。 预见性护理指的是护理人员通过对疾病发生发展和病情规律进行总结后,对可能出现的并发症以及现存和潜在的护理风险作出预测, 在全面且充分评估患者身心状况和病情严重程度的基础上, 提出具有预见性、 针对性的护理措施,可有效降低风险因素对患者疾病康复的影响,进而提高患者的护理有效率[17-18]。

综上所述, 在掌上B 超引导动静脉内瘘穿刺中引入预见性护理干预具有积极意义, 穿刺效率能有效提高, 穿刺相关并发症有效降低, 对疾病恢复有利,值得在临床上推广应用。