初中名著阅读指导“分层—迁移”范式研究

2022-06-13徐蕾

文∣徐蕾

书籍是人类智慧传承的载体,是人类文明发展的积淀。每一本名著都凝聚着作者的心魂,将其生机勃勃的智慧中最纯净的精华保存并传承下来。开展名著阅读是一场与智者的沟通,不仅可以增长见识,还可以提升语文能力和语文素养,这与课程标准倡导的“多读书,好读书,读好书”的精神相一致。

虽然中考中关于名著阅读的分值增加,名著教学的呼声越来越高,但是从教学的实践情况来看,大部分地区的名著阅读还是优秀学生、优秀教师、知名学校的个别行为。受应试教育的影响,学生把较多的课外时间和精力都用在了刷题上,没有时间阅读名著,所以课外阅读面较窄。在“互联网+”时代,学生更热衷于阅读“快餐”性质的作品,对网络小说和漫画感兴趣,而对名著熟视无睹。即使有些学生阅读名著,也是泛泛而读,不会深入探究,理解比较肤浅。

在常态的语文课堂上,学生名著阅读的现状堪忧。教师利用有限的时间开展导读课,却激发不起学生内在的学习动机,加上课业繁重,为了提高分数,教师必须加码习题力度,于是就出现了讲解名著阅读的概要直接做练习的策略。本来是以考促读,结果导致急功近利,起到反作用,使名著阅读教学进入了一个误区,恶性循环,教师和学生都成了牺牲品。

名著阅读的重要性不言而喻,但在理想和现实中间总有差距,名著阅读应该教什么?怎么教?对教师来说是一个很难把握的点。因此建立一种初中语文名著阅读教学范式,给教师提供课堂的框架和抓手,是十分必要并迫切的事情。

通过区域的问卷调查,比较全面地了解了初中名著阅读的情况,学生在名著阅读中的难点是持续阅读名著的兴趣和动力,明白了教师在名著阅读的课堂上指导的难点是教学的规划性。基于以上问题,笔者设计了初中名著阅读指导“分层—迁移”范式。

一、 初中名著阅读指导“分层—迁移”范式内涵

初中名著阅读指导“分层—迁移”范式正是在新的阅读教学范式转型中提出的,“分层—迁移”范式以学生为主体,在名著阅读的指导过程中更强调互动对话性、课堂生成性、自我体验性的特点。

(一)“分层”的依据和内容

整本书阅读相对于单篇阅读来说,在阅读量和阅读能力上都有更高的要求,名著是历经时间洗礼之后的经典,对于中学生来说阅读必定存在困难,因此需要教师的阅读指导。阅读的期待视野因个人的经验和能力而有所不同,教师面对一个群体进行名著阅读教学时需要进行“分层”,以学生的阅读能力为起点,设置不同等级的名著目标、名著内容、学习小组。

1.“分层”的理论依据

(1)加德纳的多元智能理论。美国心理学家霍华德·加德纳提出了智力的八个方面:语言智能、数学逻辑智能、空间智能、身体运动智能、音乐智能、人际智能、自我认知智能和自然认知智能。[1]不同的能力在每个人身上表现的比重不同,学生都有自己的擅长部分,教师在教学中要发现学生个人身上的优点,并鼓励学生发现自己的优势,给予学生更多、更好的发展空间。“分层”教学就是看到学生的个性特点,提供空间和平台促进学生潜能的发展。

(2)维果茨基的“最近发展区”学习理论。苏联教育家维果茨基认为学生拥有现有水平和潜在水平的差别[2]。从现有水平到潜在水平就是最近发展区,教学的目的是帮助学生由低水平发展到高水平。“分层”教学就是要看到学生目前的水平,基于现在的水平为起点,采取有效的教学方法促进学生走上更高的水平。每个人的“最近发展区”不同,这个发展要给学生一点难度,同时是经过他的努力可以达到的高度,这样才能调动学生学习的积极性。

2.“分层”内容

基于理论依据把握“分层”的标准,按照名著内容的实际情况,笔者主要对教学中的教学目标和学生进行分层,分层是为了高效的教学,同时不阻碍学生的积极性。

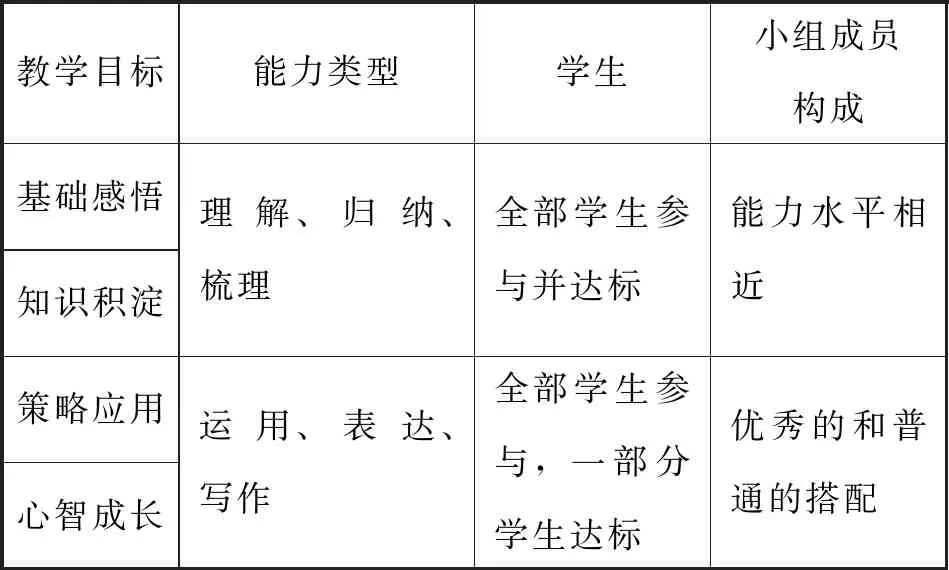

(1)教学目标分层。教师根据教学目标取舍自己的教学内容,因为学生的阅读水平参差不齐,在名著阅读教学中需要根据学情和部编版教材要求,制订分层的教学目标。按照对初中生的阅读要求,笔者设置了纵向四级教学目标分层: “基础感悟”“知识积淀” “策略应用”和“心智成长”,从第一层到第四层是逐步提高能力需求的。第一层教学目标“基础感悟”,学生在初读名著时获得的原始感受,不受任何评价影响的感受。这一阶段是每个学生都要完成的目标,教师需制订合理的阅读要求,运用各种活动刺激学生的阅读动机,完成名著整本书的阅读,并享受阅读。第二层教学目标“知识积淀”,也是针对全部学生提出的,名著阅读的知识点不是零散的字词句,而是由知识构成的一种能力,学生在这一层次学习阅读的方法,并达到一定的阅读水平。前两个层次属于理解、归纳和梳理的能力范畴。第三层教学目标“策略应用”和第四层教学目标“心智成长”,针对阅读基础能力比较好的学生的能力提升目标,但是整个活动也是全员参与的,以小组为单位达到目标,用优秀学生带动一般学生的发展,在集体阅读活动中让全体学生享受成功的乐趣。

(2)学生分层。初中名著阅读“分层—迁移”范式的教学目标分为四个层次,相对应的实施内容也是四个方面,根据教学完成的内容和能力要求,在名著阅读教学的四个层次中,需要对学生进行分层教学。在第一层次和第二层次中,要求全体学生参与并达到一定的阅读能力。为了更好地实现目标,笔者把阅读能力和学习能力相近的学生分在同组,有针对性地对小组进行引导,实行小组的差异化教学,发现共性的问题,提高课堂的教学效率。在第三层次和第四层次中,因为要求的能力提高,并不是每个学生都可以达到教学的目标,所以笔者设计了不同的小组构成,小组成员由优秀学生和普通学生搭配组合,教师布置相同的教学目标和教学内容,以小组为单位完成,用优秀学生的能力带动普通学生的发展,使所有学生在完成高难度任务时都能感受到自我价值感,用自我价值的实现促进个人的深入阅读。

表1

分层是为了更好地完成教学计划和教学目标,初中生已具备较强的自我意识,学习能力有较大差异,尤其对于名著阅读来说,差异更明显。教师采用统一的阅读要求,会让阅读能力强的学生觉得简单,而学习能力较弱的学生听不懂。[3]

教师在对学生进行分层之前,解决学困生在心理上的障碍,疏导学生分层是为了更好地学习,并不存在其他的作用,教师需引导学生客观地看待分组问题。

(二)“迁移”的必要性和内容

1. “迁移”的必要性

初中生已积累了一定的知识和技能,在阅读方面也掌握了一些方法和经验,学生在心理上比较强调自我意识,渴望得到认可,思维能力也更倾向于理性思维。基于以上的因素,在初中阶段实行名著阅读,学生是具备了迁移的能力的。

叶圣陶先生说过:“教是为了不教,教材无非只是一个例子。”根据课标的要求,教材每册安排的两部名著,旨在培养学生阅读整本书的能力和兴趣,主要解决如何读好一本书或某一类书的问题。这里其实已经通过教材渗透培养学生迁移能力的意识,帮助学生学会举一反三,触类旁通,利用类化的学习方法加强阅读方法的训练。

2. “迁移”的内容

(1)知识—能力迁移。把知识转化成能力的过程是内化知识的过程,把知识转化为能力,要把读和思结合在一起,在读的过程中有思考,思考之后有表达,这样才可以变成能力和素养。很多人读了很多书,但是能力并没有提高,一方面和读的书有关,另一方面是读书没有思考,所以并不是读得越多书就可以拥有阅读的能力。教师需要在教学的过程中运用一些方法把知识活用,将知识和问题联系起来,真正让知识内化为能力。

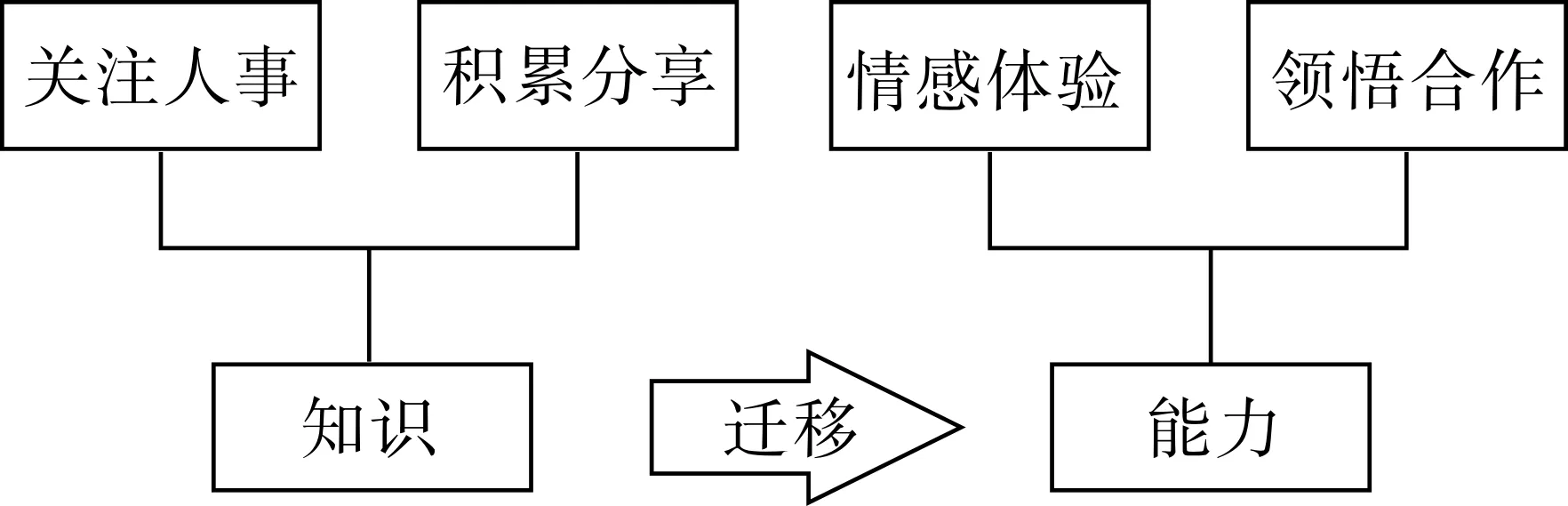

初中名著阅读实施流程:关注人事—积累分享—情感体验—领悟合作。四个流程对应四个目标,纵向延伸,以课程的方式实现。部编版教材的12本名著,其中大部分可以说是成长类型的文本,主要通过主人公的个人经历或者描述的事件来表现,因此这些名著,学生首要关注的是人或者事,人可以是作者也可以是书中的主人公,事可以是作者的事迹或者主人公的事迹,通过关注名著的人或事来达到基础感悟的目的。学生有了一定的感触之后,教师引导学生做一些积累,无论是知识的还是方法的。学生按照自己喜欢的方式积累,在积累之后给予一定的过程评价,分享自己的积累,分享自己的学习成果,一方面促进自我学习,另一方面也帮助他人学习。有了一定的积累分享,学生可以让书本的内容更加丰富化和生活化,利用现实生活的场景去模拟体验作者的情感,使心灵有更深刻的体会。最后教师利用“领悟合作”的环节,设计小组合作的项目,让学生在人际交往中创造作品,衍生作品,给出自己的作品解读成果。

简单来说,在“分层—迁移”范式的实施内容中,教师设置了“关注人事”“积累分享”环节,通过选取合适的活动学习阅读的知识,形成积累,然后设置“情感体验”“领悟合作”环节,把前两个环节所积累的知识通过活动教学输出,让学生把课堂上学到的知识运用到实践中。“关注人事”“积累分享”是基础,“情感体验”“领悟合作”是提升,实现范式的内容从知识到能力的迁移。

图1 知识—能力迁移流程图

(2)文本—生活迁移。整本书的阅读比单篇的阅读有难度,名著又是整本书里的精华,有一些名著写作时间距离学生的时代较远,作者的思想深度和生活阅历要高于初中生的生活。因此,在学生阅读过程中需要教师的帮助才能更准确地解读文本。如何帮助初中生解读文本呢?最好的方式就是发现文本和现实的联结点,找到关键问题设计学习活动,把文本的场景迁移到现实生活中,激发他们阅读的主动性和积极性,找到与作者的共情点,更深刻地理解作者思想。例如,语文教材七年级的必读名著《朝花夕拾》,对于鲁迅的文章,学生一开始就会有畏难情绪,如何让学生不怕甚至“爱”上鲁迅一直是语文教师头疼的难题。学生对与自己生活有关的事情比较感兴趣,所以教师在设计学习活动上注重与中学生的学习和生活的联系,从生活切入文本,再从文本迁移到生活。《朝花夕拾》共10篇文章,看起来没什么联系,实际上是连贯的,《狗·猫·鼠》《阿长与〈山海经〉》《五猖会》《无常》《从百草园到三味书屋》这5篇都是鲁迅对童年生活的介绍,可以把内容联系起来介绍,从鲁迅的童年生活与中学生自己的童年生活做对比切入,然后把名著文本的内容迁移到自己的生活中,再设计个情景:如果你是鲁迅,经历了这样的童年后,对于青年甚至中年时期的鲁迅有什么影响?这些影响要切合《二十四孝图》《父亲的病》《藤野先生》的相关内容。这样把文本内容从童年到中年通过模拟的人生设计迁移到生活中,加深学生的体验感,就像自己代替鲁迅过了一生一样,对鲁迅有了朋友的感情自然就比较容易看懂他的文章了。

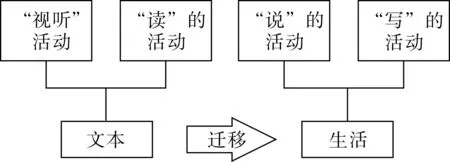

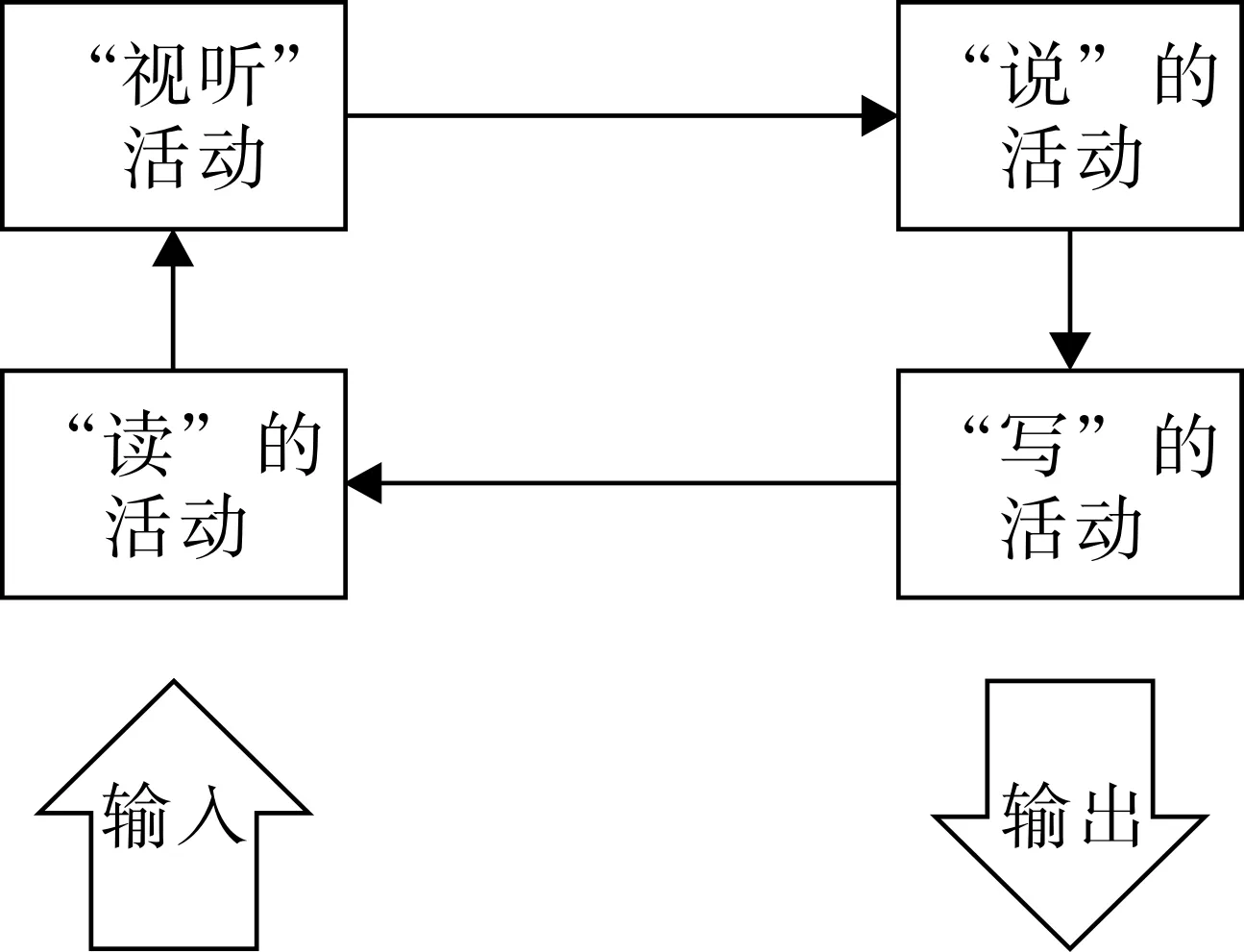

名著阅读指导“分层—迁移”范式秉着把语文知识运用到实践的原则,设计了“视听”“读”“说”“写”的活动,“视听”和“读”的活动是为了通过看、听、读来感知文本和解读文本,“说”和“写”的活动是在感知文本的基础上设计情境体验,通过相对真实的情境设计让学生把名著中的情感表达出来,从而实现文本到生活的迁移。所以实现“文本—生活”迁移的教学活动主要集中在“说”和“写”上,“情景剧”“短视频创作”都是通过模拟名著的人物经历,理解人物的复杂感情。

图2 文本—生活迁移流程图

二、 初中名著阅读指导“分层—迁移”范式的实施流程

1.分层的教学目标

《如何阅读一本书》中提到了阅读者知道的四个问题:这本书谈到了什么?作者细部说了什么,怎么说的?这本书说得有道理吗?这本书跟你有什么关系?[4]这四个问题概括了阅读的基本规则和一个阅读者的责任,它适用于任何一种读物,所以这四个问题是对每一个有自我提升需求的读者的要求。我们从这四个方面出发设计了初中名著阅读教学的实施内容:关注人事、积累分享、情感体验、领悟合作。

首先,在初读一本书时,教学的出发点是那些可以引起学生兴趣点的人物和事件,并对人物和事件做一定的描述。其次,等人物和事件积累到一定的量,进行生生或师生的分享,并得到其他人的认可。再次,把得到认可内容或心得表现出来,利用现实生活的场景去模拟体验作者的情感,让文本的内容更加丰富化和生活化,使心灵有更深刻的体会。最后,教师在“领悟合作”的环节,设计小组合作项目,在人际交往中创作作品,衍生作品,给出自己的作品解读成果。

图3 初中名著阅读指导“分层—迁移”范式教学目标和实施内容

2.迁移的教学活动

初中名著阅读指导“分层—迁移”范式的教学步骤通过各种教学活动贯穿完成,每一个步骤的教学活动可以有多种选择,根据学生的不同学习优势(有的是听觉型,有的是视觉性),根据12本名著的文本特点,进行分层活动。在“关注人事”环节,推荐“听书或看影视作品”“复述会或朗诵会”“阅读达人评选”或者“手抄报或画报”的活动,让学生对文本的主要人物或事件有一个初步的认识。在“积累分享”环节,推荐“听或观后感分享”“诵读或演读”“阅读达人方法分享”“思维导图展评”的活动,鼓励大部分的学生做学习分享,利用互评和自评的方式激励读书。在“情感体验”环节,推荐“原著和影视作品比较”“情景剧或音乐剧表演”“读者见面会”“绘本或漫画创作”的活动,让学生在模拟的真实场景中体验作者的情感。在“领悟合作”环节,推荐“剧本创作”“创作短视频或一首歌”“荐书会”“写序言”的活动,让学生在深刻体验之后,可以再创造,形成自己的鉴赏作品或策划成果。

同时“分层—迁移”范式的活动设计秉正迁移的原则,活动与活动之间有能力的迁移,针对听觉型的学生设计的“听书或看影视作品”—“听或观后感分享”—“原著和影视作品的比较”—“剧本创作”,从第一个活动到第四个活动之间是螺旋上升的能力要求,有知识和能力的迁移学习,有简单的看或听,到纸笔的分享,再到作品比较,最后可以根据原著创作剧本,形成能力的飞跃性成长。针对喜爱说的学生设计的“复述会或诵读会”—“诵读或演读”—“情景剧或音乐剧表演”—“创作短视频或一首歌”,从第一个活动到第四个活动同样是不断提高的要求,先会简单复述,之后可以简单地演读,再之可以表演一段经典情景,最后把这个情景剧排成短视频,这些活动培养了学生的各种能力。同理,另外两种活动也是按照各迁移模式来设计的,“阅读达人评选”—“阅读达人方法分享”—“读者见面会”—“荐书会”,培养学生关于一类书如何读—如何提问—如何推荐,步步提升。针对偏向动手能力的学生设计的“手抄报或画报”—“思维导图展评”—“绘本或漫画创作”—“写序言”,通过绘画表现出作者的情感体验。

图4 初中名著阅读指导“分层—迁移”范式的教学活动

三、初中名著阅读指导“分层—迁移”范式的教学框架图

根据初中名著阅读指导“分层—迁移”范式制订了四个能力分层阅读教学目标:基础感悟、知识积淀、策略应用和心智成长。第一层教学目标到第四层教学目标为逐步提升的要求,实现目标的分层和能力的累积和迁移。教学过程通过四个课段来落实这四个目标,每个课段1~2课时,每个课段又通过教学活动来实现目标。教学活动的设计体现初中名著阅读指导“分层—迁移”范式的迁移特点,第一、第二课段为“读”的活动输入,第三、第四课段为“说”和“写”的活动输出,每个课段活动之间有阶梯性,难度逐渐增加,实现通过活动教学培养学生的语文综合能力。

图5 初中名著阅读指导“分层—迁移”范式框架

目前关于初中名著阅读的教学范式并不多,大部分研究的是教学策略或者具体某一篇的教学应用方法,比较多的名家教学设计只适合于优秀的学生,对于普通学生的课堂不具有推广性,因此本范式从教学目标分层上设计小组活动,推动文本深入阅读,从实践意义上给一线的教师增加了一些教学参考。

本文系广东省教育科学规划课题“初中语文名著阅读指导‘分层—迁移’范式的构建与实践”(课题编号:2021YQJK017)的研究成果之一