人教版初中化学“燃烧的条件”的教学思考

2022-06-12王茜

王茜

摘要:对教材上关于“燃烧的条件”这一核心概念在教学实践过程中遇到的问题进行思考,并从学生角度出发,提出解决措施。进一步挖掘“铁丝在氧气中燃烧”这一实验的价值,基于提升学生的科学素养设计探究性实验,和学生一起对教材所描述的“铁丝在空气中不能燃烧”这一现象进行修正,进而对“燃烧的条件”这一核心概念进行补充和深度理解。

关键词:燃烧的条件;铁丝在氧气中燃烧;探究实验;教学思考

文章编号:1008-0546(2022)06x-0095-03 中图分类号:G632.41 文献标识码: B

doi:10.3969/j.issn.1008-0546.2022.06x.03

一、问题的提出

人教版九年级化学,第七单元课题1“燃烧和灭火”中关于燃烧的定义及其条件描述如下:通常情况下,可燃物與氧气发生的一种发光、放热的剧烈的氧化反应叫做燃烧。燃烧需要三个条件:(1)可燃物;(2)氧气(或空气);(3)达到燃烧所需要的最低温度(也叫着火点),三者缺一不可,见图1。

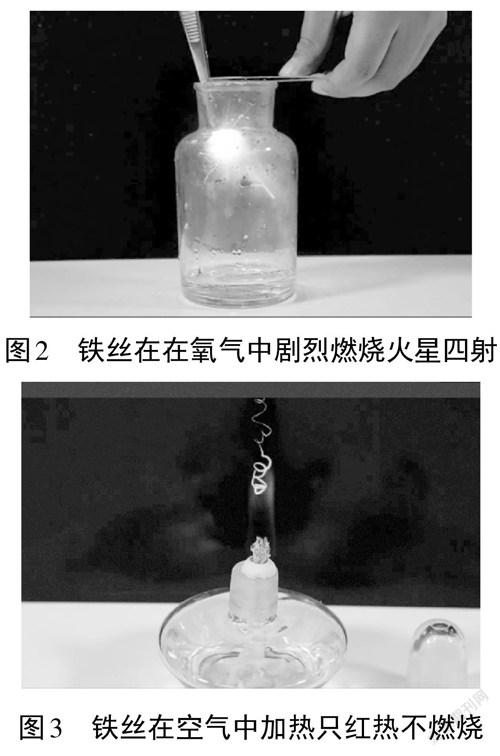

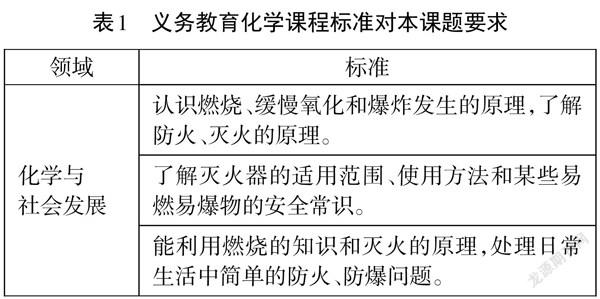

在学习新知识时适当地回顾旧知识,是一种有效的学习方法,有助于学生巩固旧知识,加深对新知识的认识和理解。教材实验2-4“铁丝在氧气中的燃烧”是这样描述现象的:“在空气中加热铁丝时,铁丝只能发生红热现象,不能燃烧,但在氧气里点燃细铁丝可以发生剧烈燃烧,火星四射。”在学习“燃烧的条件”这一新知识时,部分学生会联想到“铁丝在氧气中的燃烧”这一旧知,并在课堂上提出以下疑问:

铁丝能在氧气中剧烈燃烧火星四射(见图2),说明铁丝是可燃物,且酒精灯能提供达到其着火点的最低温度;那么在空气中用酒精灯加热铁丝,同样具备了“可燃物、氧气(或空气)、达到燃烧所需要的最低温度(也叫着火点)”三个条件,为什么铁丝在空气中不能燃烧(见图3)?教材前后的表述是否自相矛盾?

学生的以上疑问是基于教材提出来的,有理有据。我国《义务教育化学课程标准(2011年版)》提出,义务教育阶段的化学课程应该以提高学生的科学素养为主,而不应只停留在让学生熟背记忆性化学知识的层面,学生发展了科学探究能力能进一步理解化学基础知识,掌握基本技能。为了鼓励学生积极思考,勇于提问的精神,笔者同学生一起对此问题展开讨论和探究。

二、问题分析

“燃烧”是学生十分熟悉,生活经验比较丰富的化学反应。它与人类历史的发展和社会的进步联系紧密。教学活动是帮助学生掌握化学核心概念并建构合理的知识框架,养成一定科学素养的过程,掌握了核心概念和具备了基本素养的学生,就有了在新的情境下解决相关问题的基础。

北京师范大学吴国庆教授[1],在谈到初中化学的课程价值时,提出核心概念不是具体的化学知识,而是从哲学高度上体现的。一个具有初中文化的公民,在初中毕业若干年,进入社会之后,在头脑里留存下的化学基本观念,是这位具有初中文化的公民,在观察周围世界和事物时,具有的化学思维,它们可以是原子论、分子学说、化学反应等基本知识,也可以是宏观辨识与微观探析、实验探究与创新意识等学科素养。

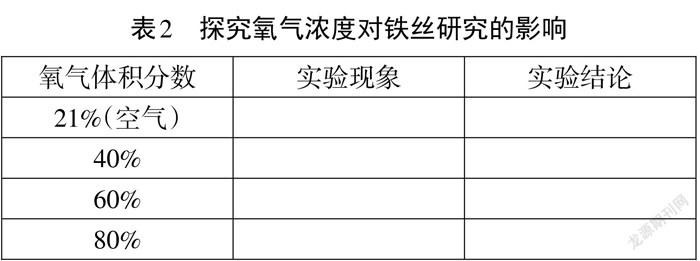

查阅义务教育化学课程标准(2011年版),对第七单元课题1“燃烧和灭火”要求,见表1:

从课程标准中可以看出:本部分内容对九年级学生要求并不高,仅限于认识、了解层面,重点理解燃烧的条件和灭火的原理,并能建立与生活的联系。

考虑到教材上相关概念比较宽泛,基于学生提出的问题,通过设计探究性实验,帮助学生进一步理解核心概念,完善对概念的认识,并发展科学探究能力。通过文献研究,查阅近年来学者们对于燃烧的条件的研究文献,并基于课标要求和学生学情,将教材的概念适当补充说明,但不宜拓展过深以免增加学生学习负担。

三、文献研究

华东师范大学王程杰[2],对中学化学教材中的燃烧“火三角”提出质疑(即助燃物、可燃物、着火点),并对燃烧的条件进行了深入探讨。他从燃烧学的视角将燃烧分成蒸发燃烧、表面燃烧、分解燃烧、预混燃烧等,分别对燃烧的条件进行了阐述,提出了“3+1”的燃烧条件的理论。“3”是原中学化学教材里的“火三角”“+1”是其他影响燃烧的因素。比如酒精、石蜡等蒸发燃烧,“+1”是温度达到闪点,因此它们灭火原理的就应是降温至“闪点”以下。对于爆鸣这种预混燃烧,“+1”是在一封闭容器内可燃气体或粉尘的浓度达到爆炸极限范围。对于铁丝这种表面燃烧,“+1”是比表面积足够大。“比表面积”是指单位质量物料所具有的总表面积。如普通铁片、铁棒比表面积较铁丝小,在氧气中也不会燃烧。细铁丝比表面积较大,加热到发红伸入氧气瓶中便会“火星四射”地燃烧起来。若用还原铁粉,其比表面积更大(因还原铁粉的结构较疏松),在空气中加热就可以燃烧。在生活中,“+1”通常是错综复杂的,影响燃烧的往往不是1个因素,而是几个影响因素综合影响。

湖北省武汉市洪山区英格中学一分校的朱娟老师[3],对铁丝燃烧的实验进行了创新,探究铁丝在空气中是否也能燃烧。她通过控制变量法,用不同直径的铁丝在空气中、氧气中进行燃烧实验,发现直径较小的铁丝在空气中也能燃烧,但在氧气中燃烧更加剧烈,得出结论:影响可燃物燃烧剧烈程度的因素有氧气的浓度和物质与氧气接触的面积。

贵州省雷山县第三中学的潘国荣和陈正美老师[4],在探析有关铁在氧气中燃烧问题时,提出,燃烧是物质与助燃剂(不局限于氧气)发生的一种发光发热的剧烈的化学反应。燃烧的三个条件应该同时满足:足量的可燃物与足量的助燃剂、温度(环境提供热能或反应提供热能累积达到的温度)达到着火点。

胥光勇[5]、陈红梅[6]等多位老师的探究实验表明,直径在0.18 mm到2.0 mm 的铁丝都能在氧气中燃烧,但更合适的是0.2 mm-0.5 mm直径的铁丝。参考乔金锁与刘冷老师[7]的实验研究,直径0.23 mm 的2根钢丝拧在一起,直径0.2 mm 的3根铁丝拧在一起,集气瓶中氧气体积分数在55%以上便可以燃烧;直径0.38 mm 的一根铁丝则需要体积分数60%以上的氧气才能燃烧。

综上所述,对于铁丝的燃烧,仅仅满足温度达到着火点、氧气(或空气)、可燃物三因素是不够严谨的。较粗的铁丝在空气中不能燃烧,却能在氧气中燃烧,说明氧气的浓度也是一因素;较细的铁丝不需要纯氧,甚至在空气中就能燃烧,说明铁丝的比表面积也是一因素。仔细思考,对于铁丝来说,只要比表面积足够大或者氧气浓度足够大,满足其一就可以在“火三角”的基础上满足燃烧的条件。义务教育阶段,燃烧的三条件作为燃烧学基础知识的入门,是符合当前学段学生的认知水平的。但对于正在学习“燃烧的条件”这一新知识的学生,经过一段时间化学学科的学习,已基本形成化学观念,科学探究能力也有了较大的提高,故而可以再次重做铁丝在氧气中燃烧的实验,对燃烧的条件进一步探究以解决疑问[8]。在教学中,通过对学生的思维潜能的挖掘,既能加深对新的知識的理解,也能对旧的认知进行巩固和修正,并有助于培养科学素养。对于探究性实验的设计,可以引导学生探究氧气浓度这一因素对于铁丝燃烧的影响。鉴于“比表面积”这一新概念对于本学段学生来说太过生涩,故避免提出,也不做实验探究,仅通过教师演示实验对原有认知进行修正。

四、问题解决

[学生质疑]之前的实验中,我们看到铁丝在空气中不能燃烧。

[教师引导]之前实验中,加热后铁丝在氧气中燃烧,在空气中红热,大家想想造成不同现象的两组实验哪些条件一样?哪些条件不一样?有什么启发?

[学生讨论]只有氧气的浓度不一样,空气中氧气含量少,因此铁丝不燃烧。故铁丝燃烧的条件不应是“空气”而是“氧气”。

[教师提问]铁丝燃烧,一定需要纯氧吗?如何设计实验探究?

[学生讨论]设计方案(有难度,教师提示)探究氧气浓度对铁丝燃烧的影响,并进行如表2所示对比实验,观察实验现象。

[探究活动1]学生分组实验。

[师生一起]引导学生讨论、分析,得出结论一——铁丝燃烧不一定需要纯氧。

设计意图:通过对氧气浓度是否影响实验的思考及讨论,鼓励学生设计相应的探究方案,并进行实验,进而对学生已有知识体系中的内容作出修正,同时进一步提高学生的基本实验操作技能(如收集气体的操作、收集不同浓度的氧气操作等)。

[教师提问]除了氧气浓度影响铁丝的燃烧,大家再想想还有没有其他因素?

用生活经验对学生加以引导,如木炭块要在空气中加热一段时间才能燃烧,但如果换成木炭,可在短时间内燃烧。

[学生讨论]铁丝与氧气接触面积。

[教师提问]如何增加铁和氧气的接触面积?

[学生讨论]用更细的铁丝或者用铁粉。

[探究活动2]教师演示实验。

在酒精灯火焰上方抖落还原铁粉,观察到铁粉在空气中燃烧。

[结论]

①铁丝在空气中并非不能燃烧,而是不易燃烧,但如果增加氧气浓度(不一定用纯氧)或增大铁与氧气接触面积,铁丝就可以燃烧。

②教材上燃烧的三个条件是一个大范围,也是燃烧的必要条件,在满足三个条件的情况下,具体的物质可能还具有其特殊性,还需要满足次要条件。

五、结论与建议

人教版九年级化学教材描述的“在空气中加热铁丝,铁丝只能发生红热现象,不能燃烧”与科学事实不符。建议修正为:“加热条件下,铁丝在空气中不易燃烧,能发生红热现象,在氧气中剧烈燃烧火星四射”“某些在空气中不易燃烧的物质,能在氧气中燃烧”。这些虽然不是记忆性、考察性知识点,但对于学生来说发现教材中表述不严谨的问题,并通过实验探究解决问题,有利于完善他们的“核心概念”,在今后的社会生活中也能够用这种化学思维去解决实际问题,有助于学生的未来发展。

教材中燃烧的三个条件在义务教育阶段符合学生认知水平。但对于发现问题的学生,应该予以鼓励,并进一步激发他们实验探究和创新精神。学生们通过实验,亲身体会了知识形成的过程,并对教材上的“三个条件”进行补充和完善。这种通过“劳动”带来的收获和成就感是教师口头答疑无法替代的。无论是教师的教还是学生的学,都要意识到实验是检验真理的重要途径。

参考文献

[1]王磊,苏伶俐,黄燕宁.初中生化学前科学概念的探查:科学学习心理的研究[J].心理发展与教育,2000,16(1):37-42.

[2]王程杰.燃烧条件“3+1”[J].化学教学,2016,38(01):49-55.

[3]朱娟.铁丝在空气中也能燃烧相关探究[J].儿童大世界,2019,36(10):176-176.

[4]潘国荣,陈正美.有关铁在氧气中燃烧实验问题探析[J].化学教与学,2013(8):86-87.

[5]胥光勇.做好铁丝在氧气中燃烧实验的关键[J].化学教学,1993(3):23-24.

[6]陈红梅.“铁在氧气中燃烧”实验的改进[J].科学教育,2003(3):25-25.

[7]乔金锁,刘冷.铁丝在氧气中燃烧的研究[J].化学教育,2010,31(10):76-79.

[8]周志源,陈建安.“铁丝在氧气中燃烧的探究”实验教学设计[J].化学教学,2014(2):37-39.