带蒂肌瓣转移治疗下肢慢性创伤性骨髓炎疗效观察

2022-06-09赵筱卓沈余明

赵筱卓,沈余明

北京积水潭医院 烧伤科,北京 100035

下肢创伤性慢性骨髓炎的系统治疗包括彻底的手术清创、创面的有效覆盖、敏感抗生素序贯治疗、全身功能的调节等。通过手术清创彻底去除感染坏死的骨组织是慢性骨髓炎治疗的前提和关键。常用的Cierny-Mader 慢性骨髓炎分型(简称C-M 分型)中C-M Ⅱ型为表浅性骨髓炎,清创后仅表现为皮肤软组织缺损,不涉及髓腔开放,可以筋膜皮瓣进行修复[1]。但C-M Ⅰ型髓内骨髓炎、C-M Ⅲ型局限性骨髓炎、C-M Ⅳ型弥漫性骨髓炎在彻底的清创后均会遗留深而立体的骨缺损无效腔,其中下肢骨具有管状结构特征,清创后的空腔可深达整个髓腔。清创后无效腔没有得到有效的填充可能是慢性骨髓炎感染反复发作原因。因此如何修复手术清创后无效腔,是下肢慢性骨髓炎治疗的难点。下肢慢性骨髓炎骨缺损无效腔具有外口窄内里深的特点,单独皮肤筋膜瓣(带蒂、游离)的软组织平展单薄,组织量少,立体性不佳,难以充分深入充填骨髓腔。而带蒂肌肉组织因其组织量充足、血运丰富、可塑性强、转移灵活,可作为慢性骨髓炎消除无效腔、控制感染的良好术式选择[2-3]。因此如何因地制宜,依据患者病情、创面情况选择合适的穿支肌瓣覆盖创面,有效控制感染,是临床工作中值得探讨的问题。2014 - 2018 年笔者科室通过各种带蒂肌瓣转移的方法成功修复难愈性下肢慢性骨髓炎创面35 例,随访1~2 年无感染复发,效果满意,现报道如下。

资料与方法

1 资料 本研究为回顾性研究,经北京积水潭医院伦理委员会审批(伦理批件号:积伦科审字第201911-17 号)。通过医院电子病历系统检索到2014 - 2018 年所有入院的下肢慢性骨髓炎连续性病例共计235 例,筛选后共纳入35 例。纳入标准:1)病程>6 周;2)年龄>14 周岁;3)以C-M分型标准进行分型,解剖分型为Ⅰ型、Ⅲ型、Ⅳ型,因Ⅱ型浅表型不涉及骨缺损无效腔管理,因此在本研究中未纳入;4)C-M 宿主分型为A 型或B 型;5)入院后接受带蒂肌瓣转移手术修复创面;6)随访满1 年。排除标准:1)急性骨髓炎;2)C-M 宿主分型C 型;3)未接受带蒂肌瓣转移手术;4)术后失访。

2 治疗方法 1)一般治疗:按照慢性骨髓炎治疗原则进行常规治疗。包括入院及时给予全身广谱抗菌药物,病原菌药敏结果指导下及时调节为敏感抗生素。对全身情况不稳定者积极调解内科情况,稳定血糖。2)清创:对于C-M 分型为Ⅰ型的慢性骨髓炎,需采用髓腔开槽引流彻底打开骨髓腔,彻底清洁髓腔及创面。对于C-M 分型为Ⅲ型、Ⅳ型慢性骨髓炎,需彻底去除坏死骨片,同时清理髓腔。3)肌瓣移植:清创后,根据无效腔部位选择邻近健康供肌形成带蒂肌瓣填塞修复创面。如股骨骨髓炎可选择股直肌、股内侧肌、股外侧肌、缝匠肌作为肌瓣作为供肌,胫骨骨髓炎可选择胫骨前肌、腓肠肌、比目鱼肌、腓骨短肌作为供肌,对于股骨远端髓腔开放的病例,可采用股外侧肌肌瓣联合腓肠肌肌瓣共同修复。而对于较局限的无效腔,如果在邻近供肌可探及明确肌肉穿支血管,可根据无效腔大小切取包含肌支血管的一段或一束肌肉形成穿支肌瓣,准确填塞修复无效腔。4)创面修复:消除无效腔后,依创面软组织缺损范围,选择适当的闭合创面方式,如直接缝合、肌瓣上或创面植皮、局部皮瓣或岛状皮瓣覆盖等。术毕妥善固定引流管,包扎术区,避免敷料过紧。5)术后处理:应用敏感抗生素抗感染治疗至术后2 周。之后口服抗生素序贯治疗至术后6 周。引流量连续2 d 小于10 mL 即可拔除引流管。

3 观察指标 1)治疗前病原学结果、抗 生素选择;2)肌瓣选择;3)治疗前后C 反应蛋白(C reactive protein,CRP)、红细胞沉降率(erythrocyte sedimentation rate,ESR)变化;4)治愈标准:患肢感染症状消失,无红肿、疼痛、破溃等。

4 统计学方法 采用SPSS16.0 进行统计分析,正态分布计量数据以±s表示。非正态资料以Md(IQR)表示。正态分布数据组间比较采用成对样本t检验,非正态分布的采用秩和检验,P<0.05 为差异有统计学意义。

结果

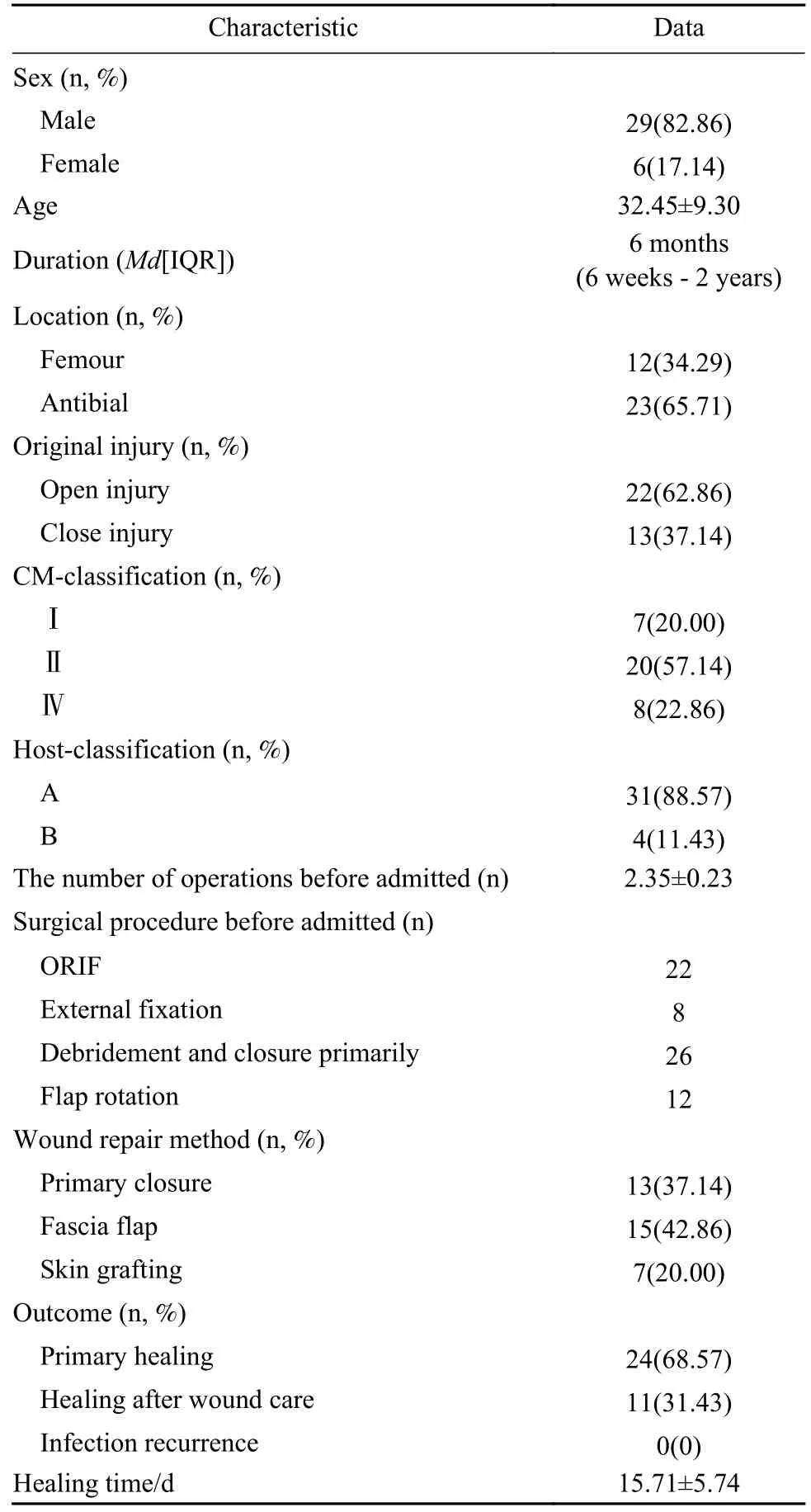

1 患者一般情况 35 例中,男29 例(82.86%),女6 例(17.14%),年 龄21 ~54(32.45±9.30)岁。3 例入院时检查血糖异常,诊断为2 型糖尿病,1 例既往高血压病史,口服药物控制。创面部位:股骨骨髓炎12 例(34.29%),胫骨骨髓炎23 例(65.71%)。其中继发于闭合伤形成慢性骨髓炎13 例(37.14%),继发于开放伤22 例(62.86%)。病程6 周~ 2 年,中位时间6 个月。患处接受带蒂肌瓣转移前接受不成功的手术次数1~5 次,平均2.35±0.23 次。入院前于当地医院接受切开复位内固定术22 例次,清创缝合术26 例次,外固定架固定术8 例次,皮瓣转移术12 例。结合入院诊断及术中情况以Cierny-Mader 慢性骨髓炎分型标准(后简称C-M 分型)进行解剖分型及宿主分型[1],其中Ⅰ型7 例,Ⅲ型 20 例,Ⅳ型8 例,A 宿主31 例,B 宿主4 例。见表1。

2 肌瓣选择及疗效 其中股骨骨髓炎12 例,供瓣区选取部分或岛状股直肌肌瓣3 例,股外侧肌3 例,缝匠肌2 例,股内侧肌3 例,股外侧肌联合腓肠肌1 例。胫骨骨髓炎23 例,供瓣区选择胫骨前肌8 例,腓肠肌3 例,腓骨短肌9 例,比目鱼肌3 例。肌瓣转移后的创面均一期修复,其中直接缝合13 例,联合带蒂筋膜皮瓣、局部皮瓣转移修复覆盖受区创面15 例,肌瓣上植皮修复创面7 例。35 例带蒂肌瓣全部成活,引流管均在1 周内拔除。术后愈合时间(15.71±5.74) d。其中4 例皮瓣边缘局部坏死,2 例皮瓣局部切口愈合延迟,5 例皮瓣供瓣区植皮部分坏死。经创面换药后均未二次手术干预,经保守治疗术后1 个月内愈合,见表1。随访1~2 年,随访期间内未发现感染复发。其中6 例C-M Ⅳ型患者接受了二期骨科手术重建治疗。术后1 年时,28 例患肢可负重。

表1 35 例下肢慢性骨髓炎患者临床资料Tab.1 Clinical characteristic of the 35 patients with chronic osteomyelitis of lower extremities

3 治疗前后CRP 及ESR 比较 治疗后1 周,患者CRP 及ESR 均显著低于入院时水平(P<0.05)。见表2。

表2 35 例患者入院及术后1 周CRP 含量及1 h ESR 情况Tab.2 Change of serum C-reactive protein and 1-hour ESR of the 35 patients at admission and 1 week after operation

4 感染病原学 革兰阳性球菌感染27例(77.14%),金黄色葡萄球菌22 例(62.86%),其中甲氧西林耐药金黄色葡萄球菌7 例(25.93%),表皮葡萄球菌4 例(11.43%),粪肠球菌5 例(14.29%);革兰阴性杆菌9 例(24.71%),铜绿假单胞菌8 例(22.86%),肺炎克雷白菌2 例(5.71%)。混合菌感染率16.67%。见表3。

表3 35 例慢性骨髓炎患者伤口感染病原菌分布Tab.3 Wound pathogens of the 35 patients with chronic osteomyelitis

5 抗生素应用情况 静脉抗生素使用平均时间(14.5±2.6) d,联合用药率31.43%,广谱抗菌药物应用率22.86%,包括碳青霉烯类、头孢菌素类及万古霉素、替考拉宁、利奈唑胺等。

6 典型病例 病例1:男性,41 岁,1 年前因外伤致右股骨闭合性骨折,于外院行切开复位内固定后继发感染,手术行清创、内固定取出,创面仍有窦道迁延不愈,持续流脓。入院诊断:股骨远端骨髓炎,C-M 分型Ⅲ型。手术清创后股骨下端部分骨质缺损形成空腔,以股外侧肌肌瓣及腓肠肌肌瓣联合填塞,供瓣区及创面均一期拉拢缝合,愈合良好。见图1。

图1 男性,41 岁,右股骨闭合性骨折,切开复位内固定后继发感染,股骨远端骨髓炎,C-M 分型 Ⅲ型,以股外侧肌肌瓣及腓肠肌肌瓣联合填塞,供瓣区及创面均一期拉拢缝合,愈合良好A:右股骨下段窦道;B:术中去除坏死骨质、开放髓腔、彻底引流;C:设计股外侧肌肌瓣及腓肠肌肌瓣;D:将肌瓣填塞髓腔并固定;E:供瓣区及切口一期缝合Fig.1 A 41-year-old male had a closed fracture of the right femur,then he was secondary to infection after undergoing open reduction and internal fixation.He was diagnosed with Cierny-Mader type Ⅲ chronic osteomyelitis of the distal femur.After debridement,some bone defects at the lower end of femur formed a cavity,which was filled with lateral femoral muscle flap and gastrocnemius muscle flap.The donor flap area and wound were closed and sutured primarily,and the healing was goodA:The right inferior femoral sinus at admission;B:A thorough debridement surgery was performed to remove necrotic tissue and open the infected medullary cavity;C:Lateral femoral muscle flap and gastrocnemius muscle flap were designed;D:The cavity was filled by muscle flaps;E:The wound and the donor site were repaired by primary suture

病例2:男性,32 岁,6 个月前因车祸致左胫腓骨闭合骨折,于当地医院行切开复位内固定手术后继发感染,经数次清创、内固定取出、局部皮瓣转移,仍遗留胫前皮肤缺损、胫骨骨折端外露。入院诊断:胫骨中段慢性骨髓炎,C-M 分型Ⅲ型,以部分胫骨前肌岛状穿支肌瓣进行修复无效腔,联合局部皮瓣及游离植皮修复创面,愈合良好。见图2。

图2 男性,32 岁,左胫腓骨闭合骨折,术后继发感染,胫骨中段慢性骨髓炎,C-M 分型Ⅲ型,联合局部皮瓣及游离植皮修复创面,愈合良好A:左小腿中段皮肤缺损、骨外露;B:清创后以部分胫骨前肌作为供肌形成岛状穿支肌瓣;C:以穿支肌瓣填塞清创后胫骨缺损;D:以局部皮瓣覆盖肌瓣,供瓣区植皮修复Fig.2 A 32-year-old male had a closed fracture of the left tibia and fibula.He had secondary infection after open reduction and internal fixation.He was diagnosed with Cierny-Mader typeⅢ chronic osteomyelitis of the middled third of the tibia.The dead space was repaired with island perforator muscle flap formed by part of anterior tibial muscle,combined with local flap and free skin grafting,and the wound healed wellA:The patient had skin defect and bone exposure in the middle of the left leg at admission;B:After debridement,an island perforator muscle flap was formed from partial of anterior tibial muscle;C:The defection of the tibial was filled with the perforator muscle flap after debridement;D:The wound was covered with a local flap,and the flap donor site was covered by skin grafting

讨论

在高能量损伤如车祸伤、坠落伤中,下肢属易受累部位[4]。下肢损伤包括皮肤肌肉软组织损伤、骨关节损伤等。如肢体存在软组织毁损严重、骨折端开放等情况,而早期未能及时以血运丰富的有活力组织覆盖修复,导致骨质长时间暴露;或急于内固定,未彻底清创即简单缝合闭合创面,都有可能导致骨感染、骨坏死的发生[5]。闭合骨折内固定手术继发感染未得到及时控制,也会形成慢性骨髓炎,影响骨愈合[6-7]。有研究显示下肢是最易发生创伤后骨髓炎的部位[4,8]。感染灶中的细菌破坏骨质,使骨组织液化坏死,最终导致局部骨质缺损,无效腔形成[5]。慢性骨髓炎手术清创后的修复过程中如不对无效腔进行处理,治愈率仅为54.5%,对无效腔进行管理可将治愈率提高至90%[9]。因此无效腔的管理是慢性骨髓炎手术治疗的难点和重点,是降低骨髓炎复发的关键[10]。国内外均有较多文献报道下肢骨髓炎清创后的创面修复方法,如带蒂或游离单纯筋膜皮瓣移植、肌皮瓣移植、游离腓骨移植、带蒂或游离肌瓣移植、抗生素人工骨植入等[11-20]。其中肌瓣及肌皮瓣移植因具有抗感染能力强、组织相容性好、手术简便等优点,且对无效腔具有良好的填充能力,是下肢慢性骨髓炎软组织修复的重要手段[21-22]。

本研究针对以骨感染遗留无效腔为主要问题的下肢骨髓炎,以带蒂肌瓣作为主要的修复手段。在带蒂肌瓣基础上,根据病灶情况自创带蒂岛状肌瓣进行精准修复,疗效较好。本组病例为一组特殊的下肢慢性骨髓炎病例,以皮肤缺损范围较小、骨感染存在无效腔为主要临床特点。患者的慢性骨髓炎继发于开放性骨折或闭合骨折内固定术后,具有病程长、接受多次修复手术、感染难于控制的特点。患者在出现骨感染后于当地医院接受过数次不成功的清创或创面修复手术,皮肤缺损被数次手术修复,但骨质破坏严重,局部组织瘢痕化,局部血运不良,清创时可见细菌积聚于病损骨周围及髓腔,经手术彻底清创后形成深部无效腔,如不对无效腔进行填充和修复,不能有效控制感染。

在这类难愈性创面的处理中,笔者研究在全身情况评估、对症治疗、敏感抗生素使用、彻底清创的基础上,采用各种带蒂肌瓣转移的方法修复不同解剖部位无效腔、覆盖外露骨折端。对于供肌的选择可根据骨缺损的位置,选取临近的健康肌肉。对于股骨骨髓炎,根据骨缺损位置及损伤的范围,可灵活选择骨直肌、骨外侧肌、骨内侧肌、缝匠肌。对于股骨Ⅰ慢性骨髓炎开槽后较长的开放髓腔,也可选用两个带蒂肌瓣顺行、逆行同时进行填塞修复。如典型病例1 所示,以股外侧肌肌瓣及腓肠肌肌瓣同时修复股骨远端开槽引流后的开放髓腔,因转移的肌瓣均为按照骨缺损大小设计的部分肌瓣,移植后供瓣区及受区均无明显组织臃肿,切口可一期拉拢缝合。对于胫骨骨髓炎,可根据缺损的部位灵活选用胫骨前肌、腓肠肌、比目鱼肌、腓骨短肌。因仅单独切取一束肌肉,保留大部分协同作用的肌肉,对肢体功能影响小。对于骨缺损较局限的病例,也可以利用下肢肌多为Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ型肌肉且具有节段性供血的小肌支血管的特点,切取一段或一部分肌束形成带蒂岛状肌瓣,精准地修复创面。如病例2 所示,以部分胫骨前肌岛状穿支肌瓣修复胫骨中段慢性骨髓炎无效腔,切取肌瓣后胫骨前肌连续性仍得以保持,不影响足背屈活动。

切取肌瓣时要注意在骨缺损邻近部分选择健康未受损的肌肉作为供肌,同时注意探查蒂部的肌支血管是否受损,局部是否存在挫伤及淤血,解剖结构是否清晰。转移时要注意蒂部保持无张力,避免转移途径蒂部血管被骨缘、瘢痕组织嵌顿影响血运。肌瓣填塞入无效腔后,要注意对肌瓣妥善固定,可以用克氏针在骨缘钻孔,再以可吸收线将肌瓣妥善固定于无效腔。

无效腔修复后根据再创面情况选择适合的皮肤软组织修复方式。因带蒂肌瓣仅掀起转移肌束,不切取皮肤,且蒂部臃肿程度较肌皮瓣较轻,供瓣区通常可以直接拉拢缝合。对于骨缺损较大或接受穿支肌瓣的病例,因带蒂肌瓣或穿支肌瓣充分填塞于无效腔,局部无明显臃肿,受区创面也可通过直接缝合一期覆盖创面。本研究中有13 例患者通过直接缝合修复创面,仅遗留线性瘢痕,对外形影响较小。对于受区因肌肉覆盖骨缺损难以直接拉拢缝合的情况,可设计局部皮瓣或带蒂皮瓣转移覆盖肌瓣,也可直接在肌瓣上做断层植皮覆盖。因肌瓣被切口、皮瓣或植皮覆盖,难以直接观察血运,术后要密切观察切口情况、植皮成活情况,如有切口张力大、异常渗出等情况,需尽早手术处理。

带蒂肌瓣转移术因下肢供瓣肌肉表浅,解剖间隙清楚,血供可靠,不需吻合血管,手术操作较为简单,成活率较高,手术时间多在2 h 内完成,蛛网膜下腔阻滞麻醉即可满足手术需要。

本研究存在样本量小、随访时间较短的不足,具有一定局限性。我们将在今后的工作中,继续进行随访工作,观察远期疗效。

综上,本研究认为带蒂肌瓣取用方便,应用灵活,抗感染能力强,且不需血管吻合,减少了手术难度及手术时间,对外形影响较小,可作为下肢慢性骨髓炎清创后无效腔管理的选择之一。