脑梗死引起的同侧偏瘫1例

2022-06-09樊荣荣闫明坤陈红霞

樊荣荣 闫明坤 陈红霞 林 杰

1 河北工程大学临床医学院,河北省邯郸市 056000; 2 河北省邯郸市第一医院

脑梗死是神经内科常见疾病之一,但临床上脑梗死致同侧偏瘫的病例却很少见。同侧偏瘫被定义为与近期卒中病变同侧的偏瘫。对同侧偏瘫的研究有助于对脑梗死后可塑性重组的研究,特别是了解对侧皮质脊髓束的代偿功能。我科现遇1例同侧偏瘫患者,报道如下。

1 病例资料

患者男,75岁,主因“右侧肢体无力、麻木1d”于2019年9月8号入院。1d前,患者躺着时出现右侧肢体无力、麻木、伴头部昏沉感,症状持续不缓解,为求进一步诊治前来我院。既往史:高血压20年,血压最高达220/100mmHg(1mmHg=0.133kPa),规律口服硝苯地平缓释片10mg,1次/d,平时血压控制在150/90mmHg。脑梗死20年,遗留有言语不利伴右侧肢体活动障碍。否认心脏病、糖尿病、胃病病史;否认吸烟饮酒史;否认家族性、遗传性疾病史。

入院查体:神清,不全运动性失语,查体合作,双瞳孔正大等圆,直径约3.0mm,对光反射灵敏,眼动充分,未见眼震,左侧中枢性面瘫,伸舌右偏,双侧咽反射灵敏,颈软无抵抗,左侧肢体肌力5级,右侧上肢肌力4级,右侧下肢肌力3级,右侧肢体肌张力增高,右侧腱反射略活跃,左侧腱反射对称适中,右侧巴氏征、双划征阳性,左侧巴氏征阴性,右侧肢体针刺觉减退,余肢体针刺觉及深感觉正常存在,双侧指鼻试验及左侧下肢跟膝胫试验稳准。两肺听诊呼吸音清,未闻及干湿性啰音,心脏听诊心率80次/min,心律齐,心脏各瓣膜听诊区未闻及杂音,腹软,无压痛、反跳痛及肌紧张,肝脾肋下未触及,双下肢无浮肿。余内科系统查体均未见明显异常。神经功能缺损评分:7分。脑功能检查15分,洼田饮水试验1级。随机血糖5.1mmol/L。

入院时定位诊断:左侧颈内动脉系统。患者表现为不完全运动性失语,提示左侧皮层或皮层下语言中枢受损;右侧肢体肌力下降,提示左侧皮质脊髓束受损;右侧肢体针刺觉减退,提示左侧脊髓丘脑束受损;伸舌右偏,提示左侧皮质脑干束受损(部分为遗留体征),左侧中枢性面瘫(可疑遗留体征)定位于右侧皮质脑干束受损,综上,考虑左侧基底节、放射冠区病变可能性大,病变故定位于左侧颈内动脉系统,因患者左侧中枢性面瘫,不能完全除外右侧颈内动脉系统病变。

入院时定性诊断:脑梗死。患者急性起病,表现为右侧肢体无力、麻木,症状持续未缓解,查体不全运动性失语,右侧肢体肌力下降,入院时查脑CT未见出血,故诊断为脑梗死,病因考虑为大动脉粥样硬化。

辅助检查:入院时查头CT(2019年9月8日):未见出血。心电图(2019年9月9日):窦性心律,心率80次/min。入院后查头MRI+MRA示(2019年9月10日,见图1~3):右侧放射冠区—右侧基底节区亚急性脑梗死;两侧基底节区、脑桥及左侧颞叶皮层多发微出血灶;CADASIL病、脑内多发缺血软化灶;右侧大脑中动脉远端分支稀疏。颈动脉彩超(2019年9月10日)示:双侧颈动脉内中膜增厚、双侧颈动脉多发斑块形成、双侧颈内静脉未见明显血栓、右侧锁骨下动脉斑块形成、双侧椎动脉管腔不对称,左侧发育优势、双侧锁骨下动脉未见明显狭窄。查心脏彩超(2019年9月10日)示:心功能:EF=69%。主动脉瓣少量反流、左室舒张功能减低、收缩功能正常。24h动态心电图结果示:室性早搏101次,室上性早搏1 529次,未见房颤。

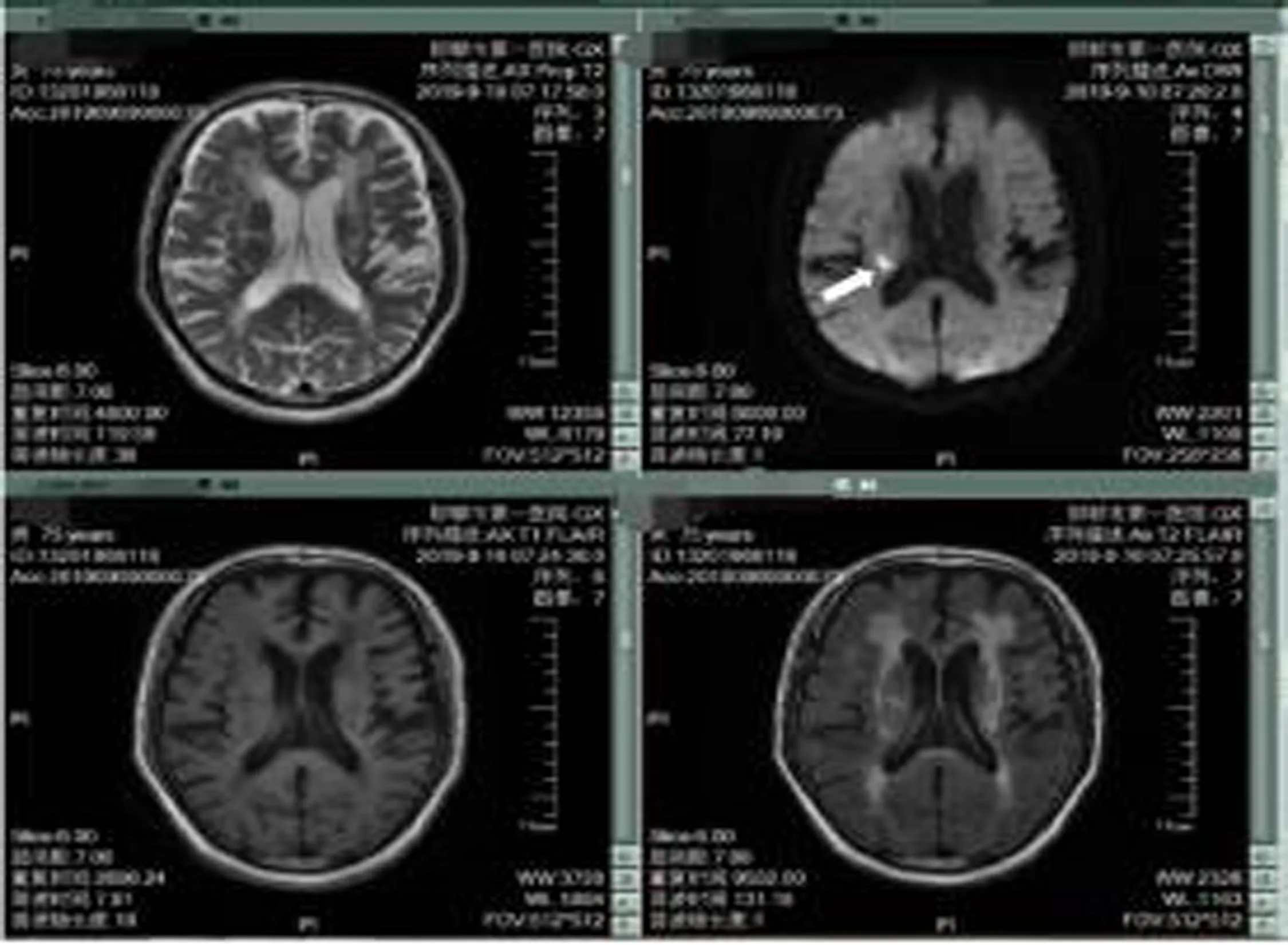

图1 患者头部DWI图像(箭头为梗死灶)

图2 患者头部影像学检查结果

实验室检查结果:血常规、电解质、凝血分析未见明显异常,便常规潜血阳性,补充诊断:应激性溃疡,给予泮托拉唑保护胃黏膜治疗;生化同型半胱氨酸示:64.6μmol/L,增高,补充诊断:高同型半胱氨酸血症,给予叶酸、维生素B6、腺苷钴胺降同型半胱氨酸治疗;查尿素:7.3mmol/L,正常; 肌酐(酶法):129μmol/L,增高,查双肾输尿管膀胱彩超结果回报:双肾弥漫性病变,双肾多发囊肿,结合患者长期高血压病史,考虑患者高血压肾损伤的可能性大,补充诊断:慢性肾功能衰竭(代偿期)、双肾多发性囊肿,加用海昆肾喜降低肌酐。入院后给予阿司匹林口服、氢氯吡格雷抗血小板聚集,阿托伐他汀调脂稳定斑块,血栓通静点改善循环,长春西汀静点改善脑代谢等治疗。患者住院8d后,病情较入院时明显好转,右侧肢体无力、麻木基本恢复到发病前状态,能够独立行走,右侧肢体肌力5级弱,右侧肢体肌张力略增高,右侧腱反射略活跃,左侧腱反射对称适中,右侧巴氏征、双划征阳性,左侧巴氏征阴性,肢体针刺觉正常存在,双侧指鼻试验及跟膝胫试验稳准,两肺听诊呼吸音清,未闻及干湿性啰音,心脏听诊心率76次/min,心律齐,心脏各瓣膜听诊区未闻及杂音,腹软,无压痛、反跳痛及肌紧张,肝脾肋下未触及,双下肢无浮肿。余内科查体未见明显异常。复查NIHSS评分:1分,达到临床治愈标准出院。故医嘱出院。

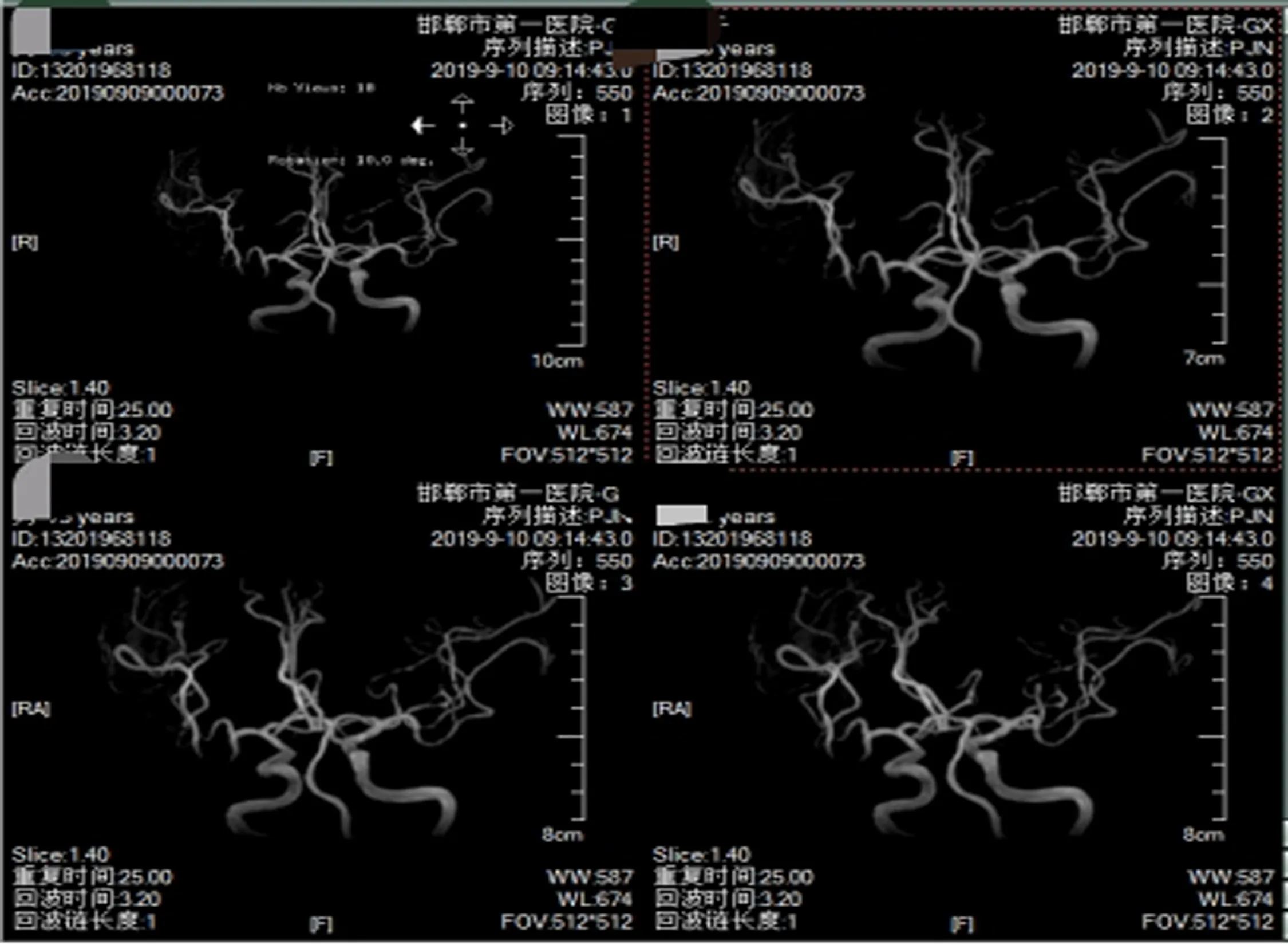

图3 患者头部MRA图像

出院医嘱:低盐低脂饮食,注意休息,适当运动,避免劳累;继续规律服用药物:阿司匹林肠溶片100mg,1次/d,氢氯吡格雷75mg,1次/d(共服用21d后停药),阿托伐他汀钙20mg每晚1次,丁苯酞软胶囊 0.2g,3次/d,腺苷钴胺片250μg,1次/d,维生素B65mg,1次/d,叶酸片2.5mg,1次/d,海昆肾喜胶囊 0.44g,3次/d;泮托拉唑胶囊40mg,1次/d;1个月后门诊空腹复查:糖化血红蛋白、血常规、便常规、血六脂、肝功能、同型半胱氨酸等;动态复查肾功能彩超,必要时肾内科会诊。监测便常规,如果潜血持续阳性,到消化科就诊,必要时行胃镜检查。出院诊断:基底节脑梗死,高血压病3级(极高危),高同型半胱氨酸血症,慢性肾功能不全,应激性溃疡,肾囊肿,脑梗死后遗症。

2 讨论

皮质脊髓束(CST)在皮质控制脊髓活动中起重要作用。它是自主运动的主要运动通路。中央前回和中央旁小叶前部的锥体细胞是其主要起源地,也有部分起源于前运动皮质背部和辅助运动区。绝大多数CST纤维从锥体细胞开始,到延髓处进行交叉,终止于同侧脊髓中的前角细胞,此过程的纤维束称皮质脊髓侧束,最终支配肢体运动。少部分未交叉的纤维经过白质前联合交叉终止于对侧脊髓中的前角细胞,称为皮质脊髓前束。在脑梗死患者中,因皮质脊髓束的生理特点,左侧大脑支配右侧肢体运动,反之亦然。在20世纪初,大多数面临同侧偏瘫困境的临床医生认为这种症状极其罕见。在采用脑室造影术和血管造影术对颅内病变进行定位之前,同侧偏瘫的确认只能在尸检过程中进行。一些神经学家根据现有的临床解剖学证据,提出了许多假设,对已核实的历史同侧偏瘫病例的分析将这些假设分为3个主要的理论概念,分别为:缺乏皮质脊髓束的解剖交叉;受损的优势半球通过胼胝体连接对侧半球的功能激活受损;支配双侧面部和肢体的岛叶第二运动区的病变。根据患者主因右侧肢体无力、麻木1d。影像学显示右侧放射冠区—右侧基底节区亚急性脑梗死。故明确为同侧病变引起同侧肢体无力的脑梗死。既往有同种类型病例报道,现提出可能出现病灶与症状同侧的脑梗死的原因进行分析:(1)先天性锥体束完全或部分未交叉:由于锥体束纤维在下行途中经延髓锥体交叉,故一侧大脑半球病变往往出现对侧肢体的功能障碍,但少数情况下,一侧或双侧皮质脊髓束中有的纤维可能完全或部分不交叉而终于前角运动细胞,最终呈现同侧偏瘫。①锥体束完全交叉型:Inatomi等[1]收集了8 360例缺血性脑卒中患者,其中14例出现同侧偏瘫。脑卒中病变位于额叶皮质的有3例患者,有7例患者损伤在放射冠区,内囊病变1例和3例脑桥受损的患者。除1例患者外,所有患者的病灶均位于皮质脊髓束的典型路径上集的病例中,有关于3例完全锥体束未交叉致同侧偏瘫的报道。Carrasco-Moro等[2]收集了与原发性颅内病变同侧的75例偏瘫患者,大多数病例为发生在幕上、发展缓慢、实质外肿块病变的成人,如肿瘤(38%)或慢性硬膜下血肿(36%),对其进行生理病理学理论分析得出了相同的结论。有研究表明,运用弥散张量磁共振成像(DTI)证实了未交叉的皮质脊髓束,解释了同侧偏瘫,这种情况伴有进行性脊柱侧弯[3]。Terakawa等[4]报道了先天性脊柱侧凸病史的患者右侧偏瘫,运用CT和MRI支持了右侧内囊及基底神经胶质出血,解释了患者锥体束存在先天性未交叉。②锥体束部分交叉型:此类型的皮质脊髓束大部分交叉致对侧下行(活跃束),较少数未交叉同侧下行(不活跃束)。Inatomi[1]提出此类型需要交叉皮质脊髓束的神经生理学证据,并且不需要交叉束的损伤史。党晓凤等[3]运用DTI技术排除了先天性锥体束未交叉,且既往无脑卒中病史,即排除继发性的神经重建的可能,解释了此类型的可能。(2)既往一侧(右侧)脑卒中损伤交叉的皮质脊髓束,致对侧(左侧)偏瘫,此次再次发生对侧(左侧)未交叉的皮质脊髓束受损,致对侧(左侧)偏瘫加重,引起的同侧(左侧)偏瘫。此类型表明过去的既往卒中时可能为同侧偏瘫创造了条件。一侧脑卒中后,另一侧大脑半球神经功能重建使其支配同侧肢体。Ago等[5]曾报道1例既往右侧壳核出血致左侧肢体瘫痪,后发生左侧放射冠区急性脑梗死,表现为左侧肢体瘫痪加重,经功能磁共振成像显示左侧偏瘫的部分恢复是由左半球皮层重组引起的。后继发小梗死灶可能损伤了未交叉的血管,使左侧偏瘫加重。(3)支配双侧面部和肢体的岛叶第二运动区的病变。岛叶存在第二运动区,支配该区神经纤维同侧与对侧呈相间排列,发生于该区的梗死可引起同侧肢体偏瘫。研究同侧偏瘫有助于对脑卒中后重建的研究。脑卒中后重建已通过功能性神经影像学研究进行评估,包括正电子发射断层扫描、经颅磁刺激(TMS)、功能性MRI (fMRI)、脑磁图、弥散张量磁共振成像技术(DTI)。其中,DTI可以直接反映脑白质纤维走行,运用原理是水分子的弥散运动的各向异性。可以有效评估脑卒中患者的皮质脊髓束的走行。TMS是一种临床上常用的无创性神经电生理学技术,给予电刺激和磁刺激,通过脑干电位诱发潜伏期,测定传导时间有助于定位皮质脊髓束损害是在锥体交叉之上还是之下。亦是评价皮质脊髓束传导通路的有效影像学检查。本文中,患者病灶为右侧放射冠—基底节区梗死,表现为左侧中枢性面瘫,但右侧肢体无力,右侧肢体针刺觉减退,因既往有脑梗死病史,故不除外右侧神经纤维部分重建所致右侧偏瘫加重。因该患者未行DTI成像或功能磁共振来证实是否存在先天性锥体束未交叉,故也不除外此种可能。目前临床上病灶与症状同侧的脑梗死病例相对较少,以后临床工作中再遇与此类型相同的病例,可以完善相关影像学检查,从而有助于明确其发病机制。