CT在评价齿状突加冠综合征患者疼痛中的价值研究*

2022-06-09曾利川廖华强伍文彬王谢明国

曾利川 廖华强 伍文彬王 渠 谢明国,*

1.成都中医药大学附属医院放射科(四川 成都 610072)

2.成都中医药大学附属医院老年病科(四川 成都 610072)

3.成都中医药大学附属医院超声科(四川 成都 610072)

齿状突加冠综合征是由于枢椎齿状突周围韧带、软组织中羟基磷灰石结晶和二水焦磷酸钙结晶沉积引起的疾病,CT上表现为齿状突周围高密度影,呈类似“皇冠”状改变[1-2]。CDS患者的临床表现往往起病较急,临床症状主要包括头颈部疼痛、颈部活动受限以及发热等,随年龄增加其发生率逐渐增高,但其发病率等流行病学尚不清,但在临床中其发病率明显被低估[3-5]。CT被认为是诊断CDS的“金标准”,研究CT相关的指标与CDS病人临床表现及相关具有重要意义,对于指导治疗及预测预后等具有较好临床意义,目前过内外文献报道主要关注CT在CDS诊断方面价值,而CT相关指标与CDS临床相关性这方面的研究较少。本研究尝试探讨CT值与CDS患者的临床表现的相关性,以期进一步了解该疾病。

1 材料与方法

1.1 研究对象本研究经过成都中医药大学附属医院伦理委员会批准。连续收集我院2015年1月至2019年12月诊断CDS患者。排除标准:有颈椎手术、外伤及感染、肿瘤等相关病史。采用64层多排螺旋CT(GE Discovery CT 750HD)扫描,扫描范围:颅底-颈7椎体水平。管电压120kV,管电流260mAs,FOV:25cm,重建层厚:0.625mm。采用视觉模拟评分(visual analog scale,VAS)对CDS患者进行疼痛学评分,0分为无痛,10分为最剧烈疼痛,评分0~10之间。收集患者C-反应蛋白(C-reactive protein,CRP)、体温等临床资料。

1.2 图像分析与处理扫描获得的CT图像重建后处理及测量在GE advantage workstation 4.4 工作站进行。通过采集的原始图像进行矢状位、冠状位重建,显示齿状突周围韧带及软组织的高密度病灶。在CT轴位图像上3次测量高密度区CT值,并取其平均值。所有测量均由两名有经验的放射科医师独立完成。分析患者高密度区平均CT值与VAS评分、CRP水平、体温相关性。

1.3 资料分析定量资料采用(±s)表示。两观测者的一致性检验采用κ检验。采用Pearson相关系数分析CT值与患者VAS评分及CRP水平、体温的关系。以P<0.05认为差异具有统计学意义。所有数据均使用SPSS 16.0 软件进行统计分析。

2 结 果

共纳入25例CDS患者,其中男性11例,女性14例,年龄58.3~89岁,平均年龄75.8岁。患者均为急性起病,发病时间1~5d,平均时间3.5d;其中出现头颈部疼痛20例,颈部活动明显受限15例,发热18例。CRP:(12.5±6.3)mg/dL,体温:(37.5±0.8)℃,VAS评分:(6.2±3.3)分。一致性检验结果:κ值为0.8,提示两观测者具有较好一致性。患者的齿状突周围高密度病灶平均CT值为(552.3±120.4)HU。统计分析显示齿状突周围高密度病灶平均CT值与CRP水平呈中等正相关(r=0.635,P=0.001),与VAS评分及体温无明显相关性(P均>0.05)。典型病例图像见图1~图2。

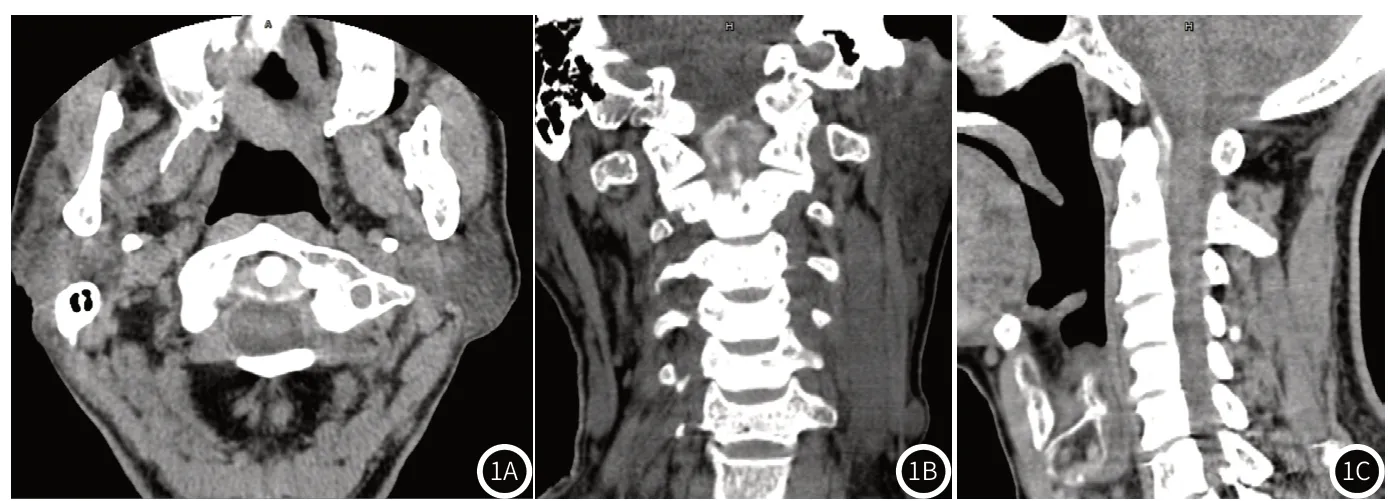

图1 80岁男性患者,突发颈部急性疼痛1d,伴有颈部活动受限,体温37.8℃,VAS疼痛评分8分。CT平扫(图1A)及重建(图1B~图1C)显示齿状突周围多发高密度影。

3 讨 论

CDS是1985年Bouvet等[1]首次报道,该病常见于60岁以上老年人,曾被认为是一种少见疾病,文献报道CDS在急性颈部疼痛人群发病率约2%[6],但在一般人群发病率尚不清楚。焦磷酸钙结晶沉积于透明软骨和关节软骨导致的疾病,称为焦磷酸钙沉积疾病(calcium pyrophosphate deposition disease,CPPD)[7-9],而CDS是CPPD的一个类型,Haikal等[10]报道CPPD患者出现齿状突周围钙化的比例达60%。随着报道的增多和临床的重视,尤其是CT检查应用增加,逐渐发现该疾病并非少见,而是认识相对较少、容易被忽视、掩盖的一种疾病,因此早期、准确的诊断具有十分重要的临床意义,可以避免一些侵入性治疗,合理用药可缩短住院时间。

颈部CT检查是诊断CDS的“金标准”,表现为枢椎齿状突周围韧带的条形、片状密度增高影,患者临床症状包括急性疼痛、颈部活动受限以及低热等,结合患者典型的影像学表现及临床特点及对药物的治疗反应可以确诊[11]。但在临床实际工作中颈部疼痛等症状十分常见,不具特异性,易误诊为颈椎间盘突出等,导致其发病率往往被低估。磁共振较CT在显示齿状突周围钙化敏感性较低,但可以较好地显示齿状突周围炎性水肿情况,同时在与其他疾病鉴别中具有较重要临床意义[12]。CDS诊断主要依靠典型的CT表现以及临床体征,实验室检查可以用于排除其他代谢性及全身性相关疾病,如痛风、类风湿性关节炎等。CDS患者常规实验室检查常无特异性改变,患者的的C反应蛋白等炎症因子可能出现升高,可出现白细胞增多、血沉加快等表现,约65%CDS患者可出现齿状突周围以外的关节受累,如膝、踝及腕关节等[13-14]。绝大多数CDS患者的临床症状可以被非甾体抗炎药、皮质激素、秋水仙碱或上述联合用药所缓解,而这些治疗用药本身在临床中常规用于治疗疼痛相关疾病,因此相当一部分患者并未明确CDS的诊断,其真实发病率可能更高,应该引起临床重视。

Teruyuki等[15]关于钙化分级的CT半定量研究显示CDS患者的钙化积分与C反应蛋白水平显著正相关,本研究显示CDS患者齿状突周围高密度病灶CT值与患者血清的C反应蛋白水平呈中等正相关,CT值的增高反映齿状突周围钙盐的沉积增加,与Teruyuki等研究结果相似,提示CT值可能作为另一个指标来衡量CDS炎性程度。CDS是一个因钙盐沉积而导致发生的炎性病理过程,Finckh等[16]研究发现在伴有明显颈椎钙盐沉积的男性患者颈部疼痛明显增加。但本研究中CT值与患者的疼痛评分无明显相关性,即患者齿状突周围高密度病灶钙盐沉积增加,患者疼痛程度不一定很高,反之,部分患者钙盐沉积程度并不高,但疼痛却可能比较明显,这在临床工作中也十分常见。本研究分析主要原因可能包括以下几点:(1)CDS机制尚不完全清楚,但其引起疼痛发生的机制可能比较复杂,可能由多种因子介导疼痛的发生,CDS患者的疼痛除了与钙盐结晶沉积量有关,其分布范围等因素亦可能影响疼痛发生,而CT值可能仅从一个方面反映钙盐的沉积。(2)CDS患者多发生于老年人,其对于疼痛的耐受性不同而出现一定差异。本研究显示CT值可以作为定量评价CDS的一个临床指标,在该疾病的诊断治疗及预后判定方面有一定临床价值。

本研究存在一定局限性:首先,本文纳入的样本量有限,研究结论尚需要进一步扩大样本量证实;其次,本研究属于回顾性研究;第三,因为资料有限,研究尚未能对治疗前后CT值及相关临床指标是否有所变化做相关研究,期望后续能增加样本量并进一步了解治疗前后其影像学变化。

综上所述,CT在评价CDS患者具有重要临床价值,齿状突周围韧带CT值与血清C反应蛋白水平呈正相关,但与患者疼痛评分无明显相关性,患者疼痛可能与多种因素相关。