HPM视角下“平面及其基本性质”高三专题复习教学与反思

2022-06-09钟萍

钟萍

[摘 要] 在高三专题复习课“平面及其基本性质”中融入平面概念形成的三个历史阶段,即通过古希腊哲学家巴门尼德、古希腊数学家欧几里得、德国数学家克雷尔、法国数学家傅里叶、匈牙利数学家波尔约等对平面的定义,引导学生概述出平面的特征;然后基于数学家希尔伯特的公理化体系,剖析三个公理及其推论;最后在主动探究点、线、面位置关系中,充分锻炼空间想象能力、逻辑推理能力和数学表达能力.

[关键词] HPM;平面;专题复习

[⇩] 教学背景

直接将空间中的基本元素——点、直线、平面之一介绍给学生,是高中数学最常见的教学方式之一. 其理论支撑就是19世纪数学家希尔伯特的几何公理化系统,他没有给出相应的概念,而是直接通过公理化系统定义了点、线、面的位置关系,人们广泛接受并遵循此公理化系统. 但教学中简单带过平面概念会带来一些问题:学生在多大程度上理解这些基本概念?学生能理解这些基本概念背后的数学思想吗?再者,公理化系统是一门学科发展到一定程度经人们系统化整理后的结果和形式化的产物,正如数学教育家弗赖登塔尔(Hans Freudenthal,1905—1990)所说,“没有一种数学思想,以它被发现时的那个样子发表出来,一个问题被解决后,相应地也发展成一种形式化的技巧,结果火热的思考变成了冰冷的美丽.”将平面概念直接告知学生,就会剥夺学生展开火热思考的机会,而只能感受到数学冰冷的美丽.

有关实证研究表明,处于现代教育和不同文化背景下的我国高中学生对于平面的许多认识具有历史相似性,正如弗赖登塔尔的论断:“年轻的学习者重蹈人类的学习过程,尽管方式改变了.”因此数学家曾经在认识平面过程中所存在的不足以及产生的各种困惑,学生也会出现类似的现象. 基于此,笔者遵循历史相似原理进行教学设计与施教.

[⇩] 平面概念的历史及其运用

1. 平面概念的历史发展

历史上数学家对平面概念的认识经历了漫长的过程,其发展大致可以分为三个阶段.

(1)直观描述性定义(古希腊时期).

公元前5世纪的古希腊哲学家巴门尼德(Parmenides,公元前5世纪中叶左右)刻画过平面,他认为:“平面就是一个二维对象,是直的表面.”到了公元前3世纪的欧几里得(Euclid,约公元前330年—公元前275年),則将平面定义为“与其上的直线一样平放着的面”. 公元1世纪的古希腊数学家海伦(Heron,公元62年左右)给出了平面的新定义:“平面是具有以下性质的面,它向四周无限延伸,平面上的直线都与之相合,且若一条直线上有两点与之相合,则整条直线在任意位置与之相合.”显然,古希腊时期的数学家都注意到了平面“直”的特征,然后用“直”去刻画平面.

(2)动态构造性定义(17世纪—19世纪初).

17世纪的德国数学家莱布尼茨(G.W.Leibniz,1646—1716)对平面给出了一个定义:“平面是具有下列性质的面……通过其上任意两点的直线完全包含在该面上.”实际上,比较一下就发现这个定义与海伦给出的定义是完全等价的. 法国数学家傅里叶(B.J.Fourier,1768—1830)也给出了平面的构造性定义:“平面由经过直线上一点且与直线垂直的所有直线构成的.”但由于“垂直”这个概念先于平面给出,使人们有所怀疑.

在19世纪初,又有许多数学家对平面概念给出了自己的定义. 比如德国数学家克雷尔(A. L. Crelle,1780—1855)是这样定义的:“平面是包含所有通过空间中一个定点并与另一条直线垂直的直线的面.”而高斯(C.F.Gauss,1777—1855)把平面定义为:“过一个定点,且垂直于一条直线的所有直线构成的面.”匈牙利数学家波尔约(W. Bolyai,1775—1856)把平面定义为:“一条直线绕着另一条与之垂直的直线旋转而成的面.”

上述数学家都是从构造角度给平面下的定义,可分成两大类:一类如莱布尼茨那样利用对称来构造平面,另一类如傅里叶那样利用互相垂直或平移或旋转来构造平面.

(3)公理化体系(19世纪中期—20世纪).

19世纪中期后,在前面数学家关于平面的构造性定义的基础上开始了“包含”形式的定义. 如意大利数学家皮亚诺(G. Peano,1858—1932)用不同寻常的方式把平面定义为:“给出三个不共线的三点,我们称之为平面ABC,这一平面包含所有连接点A和直线BC上的点,点B和直线AC上的点,点C和直线AB上的点.”而德国数学家希尔伯特(D. Hilbert,1862—1943)受到数学抽象化和公理化趋势的影响,对平面没有进行定义,而是把它作为一个原始概念,就如同点和直线. 于是公理就这般扮演了定义的角色. 公理可决定原始概念之间的联系,概念的意义只有在公理中才能得到体现,这样任何衍生的概念都可由这些原始概念得到. 希尔伯特对平面概念用公理化思想进行处理后,不仅被大部分数学家接受,同时也被数学教育界接受,从而在教材中开始出现“平面”作为原始概念不加定义. 比如西蒙·纽科姆(Simon Newcomb,1835—1909)在《几何学基础》中就不再定义平面,而是用“像静止的水面、光滑的地板”等描述性的语言来表示,然后直接给出三个公理.

由此可见,历史上对平面的认知也是从低到高逐渐发展起来的,期间经历了许多认识上的缺陷后才慢慢完善.

2. 平面史料的运用

在复习“平面及其基本性质”之前进行问卷调查,在分析学生对平面认识现状的基础上,从他们的认识出发,基于历史相似性原理进行重构式教学. 结合平面概念形成的三个历史阶段,即融入古希腊哲学家巴门尼德、古希腊数学家欧几里得、德国数学家克雷尔、法国数学家傅里叶、匈牙利数学家波尔约等对平面的定义,引导学生水到渠成地概述出平面的特征;之后基于希尔伯特的公理化体系,剖析三个公理及其推论,并在理解的基础上讨论点、线、面的位置关系.

[⇩] 教学设计与实施

1. 教学分析

本专题是高三数学一轮复习课,从课前的问卷调查情况进行分析,学生虽然在高二已经学习了立体几何,但還有许多疑问:平面是如何从现实生活中逐渐抽象而来的?为什么可以把平面画成三角形、平行四边形或者其他平面几何图形?为什么可以将三个公理及其推论看成是平面的基本性质?由于三个公理及其推论的抽象性,学生将其完全融入自己的认知结构需要一定的训练. 首先,要实现文字语言、符号语言和图形语言的顺利转换;其次,要能判断空间中的点、线、面的位置关系并能用洗练的语言加以描述;再次,对于点共线、线共点或点线共面问题要能想象其几何关系,并能逻辑严密地进行推理. 这些都需要学生对三个公理及其推论有深刻的理解,对空间想象能力、逻辑推理能力和数学语言的表达能力等有较高的要求. 基于以上分析,为了充分发挥高三专题复习课的作用,笔者明确了本节课的教学目标和教学重难点.

教学目标:(1)巩固和理解平面的概念,会用文字语言、符号语言和图形语言表示平面及点、直线和平面的关系;

(2)经历运用平面的基本性质判断和推理空间中点、线、面的位置关系的过程,理解并能运用平面及其基本性质进行逻辑推理;

(3)经历直观感知、心理运算等过程,逐步归纳出平面的基本性质并学习数学家的思维,提高自身认知水平,提升数学核心素养.

教学重点:平面的基本性质——三个公理及其推论.

教学难点:运用平面的基本性质进行推理和论证.

2. 教学过程

(1)探寻发生过程,促进概念理解.

师:在几何中最基本的概念非平面莫属了,提到平面,同学们在生活中会联想到哪些事物或对象?与我们高二学习的空间立体几何中的平面有何不同?

生1:比如书面、平坦的桌面、玻璃面等.

师:嗯,很形象,再比如一碧万顷的海平面,想象一下它的“平”和无限延展的气势,令人震撼!这与古希腊哲学家巴门尼德对平面的认识非常类似,巴门尼德就将平面定义为一个二维对象:它是“直”的表面.

生2:数学上的平面和我们生活中的平面有所不同,它经过了数学抽象.

师:如何抽象?课前我们发放了问卷,关于什么是平面以及怎么描述平面的概念做了书面解答. 同学们对平面的描述用“丰富多彩”来形容都不为过(大家“哈哈”大笑). 能用合适的语言来描述什么是平面吗?

生3:平面是平的,可以无限延展且无厚薄的几何图形.

师:描述得不错,但总有一种模糊的感觉,且不确定平面是否一定存在啊. 怎么得到平面的“平”或者体现这个“平”?(这个问题一追究起来,教室一下陷入了沉默,颇为虐心!)

师:问卷中倒是有同学说“用一条直线将另外一条直线垂直撑起来,然后旋转一周,就能体现所得平面的‘平’和‘无限延展’”. 这个想法与数学家高斯以及波尔约不谋而合,这些同学都是了不起的数学家啊!但说得再明白一点,这其实是构造平面的一种方式,这个想法的可贵之处是借助于直线的旋转来构造平面. 那么同学们可否尝试借助于直线的特征来描述平面的特征呢?

生4:可以借助于我们熟悉的直线来类比叙述,直线是“直得不能再直,长得不能再长,细得不能再细”的几何图形.与此相应,平面是“平得不能再平,宽得不能再宽,薄得不能再薄”的几何图形.

师:这个类比和概括非常了不起!历史上也有许多数学家是这样构造平面的,但显然还是缺乏逻辑上的严密性. 经过不断研究,19世纪德国数学家希尔伯特认为平面同集合一样是一个原始概念,是一个基本元素,无法给出定义,可以用三个基本性质来刻画它,同时又给出了三个公理及三个推论进行了描述,实现了人类对平面比较全面且科学的认识.

师:请同学们回忆并叙述平面基本性质的三个公理. (若学生用自然语言叙述不规范,教师及时纠正.)

设计意图:从学生的日常生活和切身感受出发,结合他们的学习经验,感受平面的概念,探寻和体验平面概念来之不易的发展过程,体会数学家们笃学践行、科学求真的务实精神.

(2)激发学生讨论,活跃课堂气氛.

师:德国数学家希尔伯特在其著作《几何基础》中将平面作为不加定义的概念,用三个公理描述了平面的基本性质. 请同学们思考:怎么用符号语言和图形语言表达这三个公理?其推理模式是什么?有什么作用?公理3可以用来确定一个平面,除此以外,我们还可以得到它的三个推论,大家能用刚才的方法表述三个推论吗?(课堂上充分调动学生的自主性,展开讨论.)

师:为了更透彻理解平面的基本性质并能探讨空间中的位置关系,请同学们展开想象的翅膀,讨论以下问题:

问题1:两个平面相交可以把空间分成4个部分,那么三个平面相交,最多可以把空间分成几个部分?

生5:三个平面两两相交,当三条交线相交于同一个点时,可把空间分成8个部分.

师:非常好!请同学们将这个空间图形画出来,并一起交流.

问题2:将下列符号语言转化为图形语言:①A∈α,B∈β,A∈l,B∈l;②a⊂α,b⊂β,a∥c,b∩c=P,α∩β=c.

师:读题、想象与画图,一般来说我们往往要先考虑平面,再考虑点和直线.

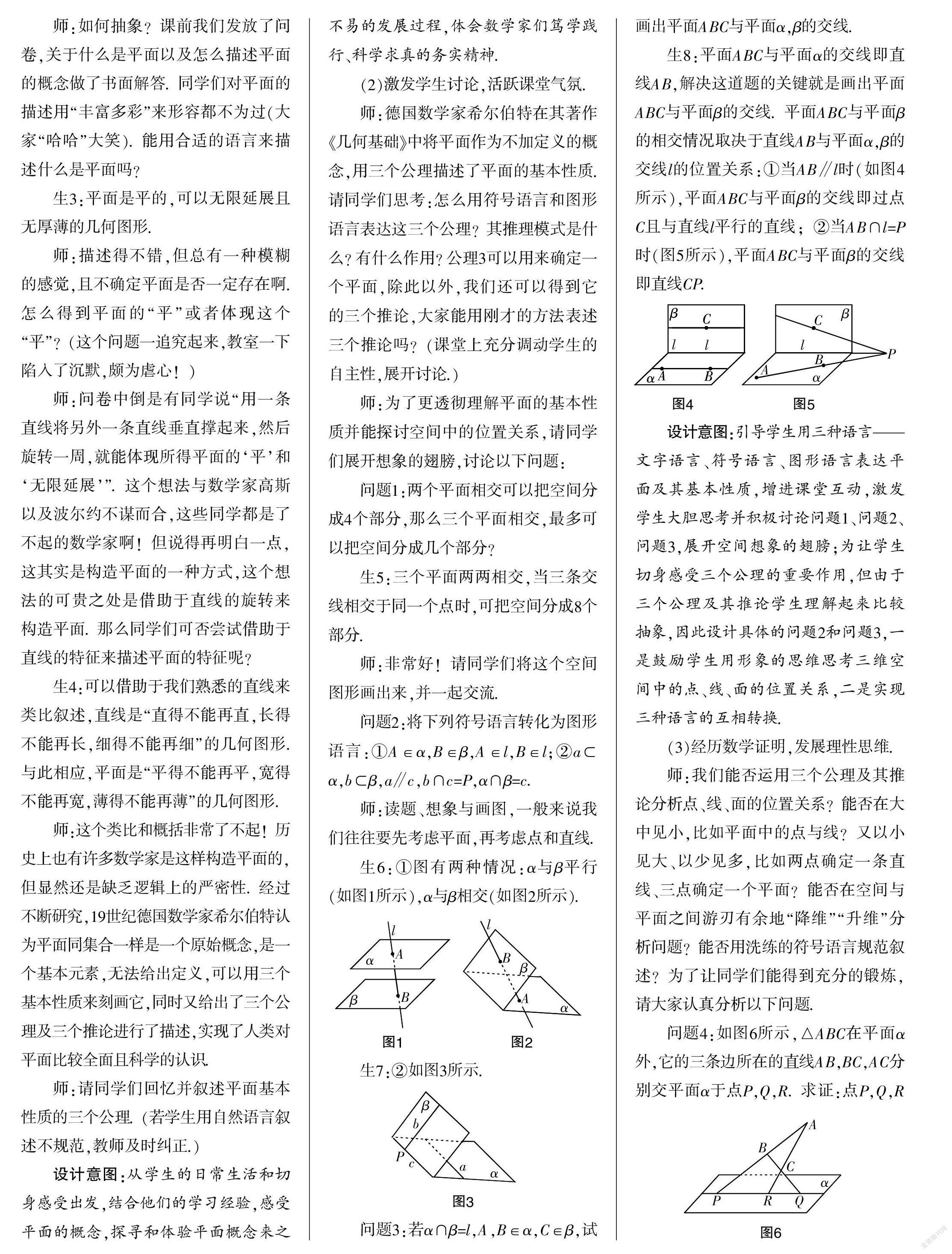

生6:①图有两种情况:α与β平行(如图1所示),α与β相交(如图2所示).

生7:②如图3所示.

问题3:若α∩β=l,A,B∈α,C∈β,试画出平面ABC与平面α,β的交线.

生8:平面ABC与平面α的交线即直线AB,解决这道题的关键就是画出平面ABC与平面β的交线. 平面ABC与平面β的相交情况取决于直线AB与平面α,β的交线l的位置关系:①当AB∥l时(如图4所示),平面ABC与平面β的交线即过点C且与直线l平行的直线;②当AB∩l=P时(图5所示),平面ABC与平面β的交线即直线CP.

设计意图:引导学生用三种语言——文字语言、符号语言、图形语言表达平面及其基本性质,增进课堂互动,激发学生大胆思考并积极讨论问题1、问题2、问题3,展开空间想象的翅膀;为让学生切身感受三个公理的重要作用,但由于三个公理及其推论学生理解起来比较抽象,因此设计具体的问题2和问题3,一是鼓励学生用形象的思维思考三维空间中的点、线、面的位置关系,二是实现三种语言的互相转换.

(3)经历数学证明,发展理性思维.

师:我们能否运用三个公理及其推论分析点、线、面的位置关系?能否在大中见小,比如平面中的点与线?又以小见大、以少见多,比如两点确定一条直线、三点确定一个平面?能否在空间与平面之间游刃有余地“降维”“升维”分析问题?能否用洗练的符号语言规范叙述?为了让同学们能得到充分的锻炼,请大家认真分析以下问题.

问题4:如图6所示,△ABC在平面α外,它的三条边所在的直线AB,BC,AC分别交平面α于点P,Q,R. 求证:点P,Q,R共线.

师:怎么分析三点共线问题?

生9:可以先由其中兩点确定一条直线,然后说明第三点在这条直线上;或者通过其他条件确定一条直线,再说明这三点都在这条直线上.

生10:设平面ABC∩α=l,由于P∈AB∩α,所以P∈l,即点P在直线l上.同理可证点Q,R在直线l上.故P,Q,R共线,共线于直线l.

问题5:正方体ABCD-ABCD中,对角线AC与平面BDC相交于点O,AC,BD相交于点M. 求证:点C,O,M共线.

师:这是在正方体中讨论点、线、面的位置关系,解决的关键在于要在三维空间和二维平面内的点、线关系之间自如切换.

生11:如图7所示,AA∥CC⇒平面AACC,AC∩BD=M⇒平面

BCD∩

平面

AA

CC=M

C

直线

AC∩平面

BCD=O⇒O在平面AACC与平面BCD的交线MC上,得证.

设计意图:在希尔伯特的几何公理体系下,学生应用三个公理及其推论证明了多点共线(面)、多线共面或多线共点的问题,学生历经了抽象的“数学证明”,进行了理性的“演绎推理”,有了严谨逻辑推理的意识,养成了会“说理”的良好习惯.

(4)锻炼逻辑思维,铸就理性精神.

师:经过前面的画图练习,同学们充分锻炼了空间想象能力,实现了自然语言、几何语言与图形语言的转换,为促进逻辑思维能力的提升,请继续分析以下问题.

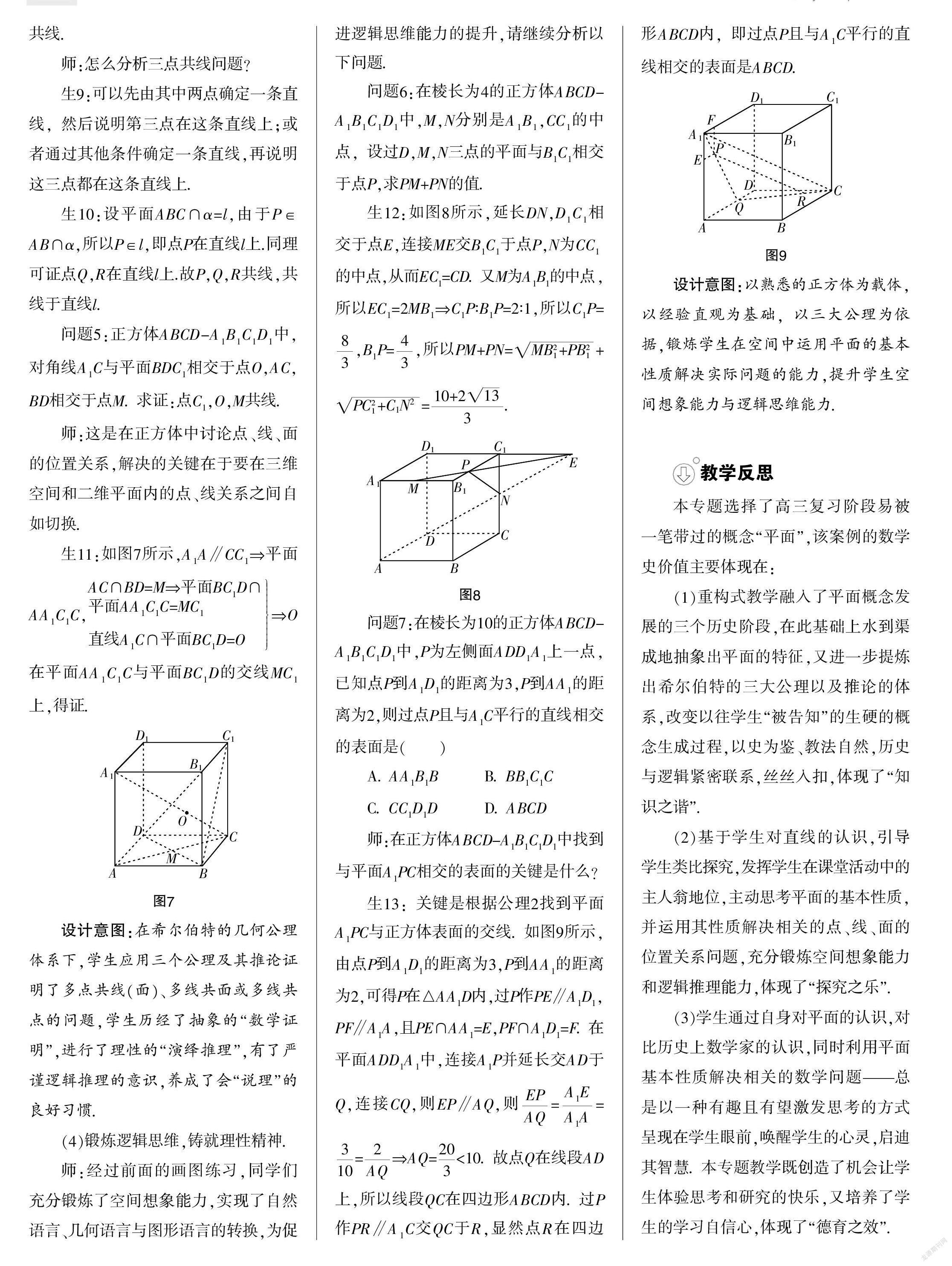

问题6:在棱长为4的正方体ABCD-ABCD中,M,N分别是AB,CC的中点,设过D,M,N三点的平面与BC相交于点P,求PM+PN的值.

生12:如图8所示,延长DN,DC相交于点E,连接ME交BC于点P,N为CC的中点,从而EC=CD. 又M为AB的中点,所以EC=2MB⇒CP∶BP=2∶1,所以CP=,BP=,所以PM+PN=+=.

问题7:在棱长为10的正方体ABCD-ABCD中,P为左侧面ADDA上一点,已知点P到AD的距离为3,P到AA的距离为2,则过点P且与AC平行的直线相交的表面是( )

A. AABB B. BBCC

C. CCDD D. ABCD

师:在正方体ABCD-ABCD中找到与平面APC相交的表面的关键是什么?

生13:关键是根据公理2找到平面APC与正方体表面的交线. 如图9所示,由点P到AD的距离为3,P到AA的距离为2,可得P在△AAD内,过P作PE∥AD,PF∥AA,且PE∩AA=E,PF∩AD=F. 在平面ADDA中,连接AP并延长交AD于Q,连接CQ,则EP∥AQ,则===⇒AQ=<10. 故点Q在线段AD上,所以线段QC在四边形ABCD内. 过P作PR∥AC交QC于R,显然点R在四边形ABCD内,即过点P且与AC平行的直线相交的表面是ABCD.

设计意图:以熟悉的正方体为载体,以经验直观为基础,以三大公理为依据,锻炼学生在空间中运用平面的基本性质解决实际问题的能力,提升学生空间想象能力与逻辑思维能力.

[⇩] 教学反思

本专题选择了高三复习阶段易被一笔带过的概念“平面”,该案例的数学史价值主要体现在:

(1)重构式教学融入了平面概念发展的三个历史阶段,在此基础上水到渠成地抽象出平面的特征,又进一步提炼出希尔伯特的三大公理以及推论的体系,改变以往学生“被告知”的生硬的概念生成过程,以史为鉴、教法自然,历史与逻辑紧密联系,丝丝入扣,体现了“知识之谐”.

(2)基于学生对直线的认识,引导学生类比探究,发挥学生在课堂活动中的主人翁地位,主动思考平面的基本性质,并运用其性质解决相关的点、线、面的位置关系问题,充分锻炼空间想象能力和逻辑推理能力,体现了“探究之乐”.

(3)学生通过自身对平面的认识,对比历史上数学家的认识,同时利用平面基本性质解决相关的数学问题——总是以一种有趣且有望激发思考的方式呈现在学生眼前,唤醒学生的心灵,启迪其智慧. 本专题教学既创造了机会让学生体验思考和研究的快乐,又培养了学生的学习自信心,体现了“德育之效”.