“城园关联”视角下城市历史公园遗产价值的多尺度解析与双系统识别

——以重庆市鹅岭公园为例

2022-06-08肖竞

肖 竞

张晴晴

张芮珠

曹 珂*

在国际古迹遗址理事会-国际风景园林师联合会(ICOMOS-IFLA)2017年颁布的《关于城市历史公园的文件》中,“城市历史公园”(historic urban public parks)的遗产概念被提出。作为对“历史园林”(historic gardens)概念的延续和补充,其侧重从公园与城市关联的角度查考其景观意义与文化价值[1],成为继《佛罗伦萨宪章》后风景园林遗产保护的最新指导纲领。研究方面,既有探索可大致分为以典型时期造园手法和园景意义查考为重点的近现代园林史学研究[2-3],以及以园林景观遗产要素识别和价值保护方法为导向的园林遗产保护研究[4-5]两大方向;并分别形成以分期史学、计量史学、比较史学为侧重导向,以园林布局、园景建筑、园艺景观为分析要素,以文献考证、实地勘测、空间句法、认知地图和网络评价为分析方法的研究范式[6-8]。其中,对园林遗产的价值研究是园林史学与遗产保护研究共同关注的问题。在此方面,史学研究局限于时代范式,遗产研究则习惯性关注园林本体,在对历史公园价值的认知上均缺乏更广泛的时空视野。为此,本文尝试从公园与城市关联的角度,综合前述研究范式,探索建构“城园关联”视角下历史公园遗产价值解析与识别的系统方法。

1 城市历史公园的公共属性与“城园关联”研究视角

在“城市历史公园”遗产概念明确提出前,学界普遍将历史公园归列为“设计类文化景观”加以研究。但事实上,城市历史公园属于“地段遗产”,是城市历史景观(HUL)的构成要素,与城市时空演变关联密切,具有更加复合的“公域”属性和更为广泛的公共价值。

1.1 遗产属性:“地段遗产”与城市历史景观

在联合国教科文组织(UNESCO)《保护世界文化和自然遗产公约》的分类标准中,世界遗产被划分为文化、自然、双遗产三大类,文化遗产又细分为古迹(monument)、群体建筑(groups of buildings)、地段(site)三亚类[9]。其中,“地段”相对于“整体”而言,暗含二者的关联。因此,文化遗产可理解为以本体、群体和关联价值为核心的3种遗产对象。在《佛罗伦萨宪章》中,“历史园林”的概念界定虽然涵盖私园和公园,但其遗产类型却被归列为“古迹”[10]。可见,作为《威尼斯宪章》的补充文件,其对园林遗产的定位还局限于“历史建筑附属景观”的层面。之后,中国于1992年提出并沿用至今的“历史名园”(historic garden and park)①概念也延续了上述思维[11-12]。但在2017年《关于城市历史公园的文件》(以下简称《文件》)中,城市历史公园被明确定义为“城市、城镇组成中不可分割部分和对所有人开放的公共园林”,其遗产类型被调整为“地段”[1],凸显了与城市“整体”的关联性(表1)。至此,遗产界对城市历史公园的价值认知已从园林本体上升到“城园关系”,其研究重心亦从风景园林设计美学转向城市公共价值(表1)。

表1 园林类遗产概念与价值辨析

1.2 研究视角:“城园关联”与遗产公共价值

城市历史公园具有公共属性,在记录城市历史变迁、传播文化和审美观念方面较之“私域遗产”更具优势。因此,城市历史公园的遗产价值须从其与城市时空演变和社会公共生活发展的多维度关联中探寻挖掘。

1.2.1 空间维度:系统关联与多尺度解析

城市历史公园与所在城市在空间维度存在多尺度的系统关联。《文件》指出:公园为其所在城市、社区“不可分割部分”(inalienable part),其在历史形态、景观视线、生态环境等方面均与外部空间存在交互影响;同时,公园内部的植被、建筑、水景、道路等景观元素在记录和影响城市社会文化生活方面也具有积极意义[1]。可见,城市历史公园的价值贡献存在于公园与城市的多重空间联系中,其决定了对公园关联信息的梳理需以“多尺度”方式展开。在此方面,既有研究虽已有从宏观历史背景查考公园社会文化意义的相关讨论,但在空间解析层面却未系统划分操作尺度,多局限于园区和园景2级要素,解析层次单薄[3]。为此,本文增加城园、地段两重空间尺度,从城园关系、地段关系、园区结构、园景要素四重尺度对城市历史公园的景观特征与关联信息进行系统解析,完善研究范式。

1.2.2 时间维度:层积关联与多时段比照

历史公园与城市的关联还存在于时间维度,存在于城市公共营建活动、公共文化景观“层层累积”的过程之中。对此,《文件》特别强调了历史公园“非设计生成”(not designed)的属性,指出其在用途、性质、植被、景观方面会随城市发展而变化[1]。因此,对城市历史公园景观与价值的研究,还需从时间维度比照相同尺度或同种类型空间要素在不同历史阶段的特征、意义变化,以精准辨识公园各尺度景观要素在具体城园时空关系中的“相对特征”和“历史影响”。该思路与园林史学研究关注样本“多园一期”断代特征及其史学价值的解析思路相异,聚焦研究对象“一园多期”的层积变化规律及其对所在城市的公共文化意义。

1.2.3 价值维度:公域关联与双系统识别

城市历史公园与所在城市还存在价值关联,可分解为公园在特定历史时期之于城市的功用价值(进而形成对城市公共历史的见证价值)和对城市公共文化、审美的育化价值两大系统。对此,《文件》以“具有实用价值的空间”(commodities)、“公共财富”(common wealth)、“社会价值”(civic value)等表述强调了公园价值的公共性和社会性。在此方面,既有研究梳理出历史、文化、美学、技术、社会、教育价值六分要素和历史、艺术、社会、精神价值四分要素识别框架[4-5]。在此基础上,本文从公园之于城市公共历史的见证意义和公共文化的育化影响2条脉络对上述价值因子进行重构,提出公园遗产价值的“双系统”识别思路②[13]。

2 “城园关联”视角下城市历史公园遗产价值研究方法

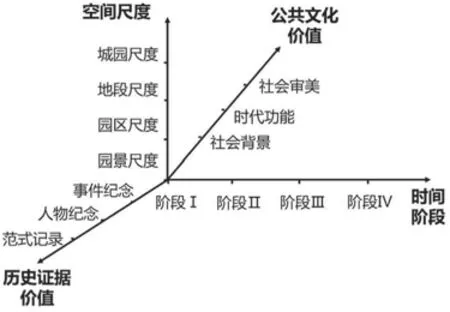

根据前文建构的理论框架,本节具体从空间尺度与价值线索两方面梳理制定“城园关联”视角下,城市历史公园遗产价值解析和识别的要素因子与操作方法(图1)。

图1 “城园关联”视角下城市历史公园遗产价值研究要素框架

2.1 景观特征与关联信息“多尺度”解析

对公园景观特征及其关联信息的解析是公园遗产价值挖掘的基础工作,具体通过分尺度、分阶段的时空梳理,系统把握公园所记录和呈现的文化信息及相关特征要素。时段划分可以城市发展大事件纪年为断代依据,空间方面则依据公园与城市的多尺度关联,从城园关系、地段关系、园区结构和园景特征四重尺度展开分析。

2.1.1 城园尺度:区位特征与建设背景

城园尺度查考公园与城市空间(中心或重要地段)的位置、距离关系。具体从公园的区位特征和同时期相同类型空间对象的规模与分布两方面分析公园在城市建设宏观脉络中的存在意义。

2.1.2 地段尺度:地段形态与社区影响

地段尺度查考公园与所在地段建成空间的形态、交通关系。具体从公园周边建设情况、功能及交通特征等方面入手,论证不同时期公园对所在地段的影响。

2.1.3 园区尺度:公园结构与游憩职能

园区尺度查考公园自身的空间、景观结构特征。具体从园区功能区划、用地构成、园路结构、场地设施布置四方面解析,探寻公园在服务主体游憩方面职能调整的历时逻辑。

2.1.4 园景尺度:园景风貌与文化导向

园景尺度查考公园内部建筑、雕塑和自然景观的特征。具体从园景分布、属性、风貌、命名方式四方面分析,以揭示公园在不同时期应和、导引使用者审美与文化的能力和影响。

2.2 遗产价值与传承载体“双系统”识别

在景观特征、关联信息多尺度解析的基础上,需进一步建立公园景观遗产的“价值-载体”关联,以明晰保护更新着力要素。具体可围绕历史证据与公共文化两大系统、6项因子展开识别。

2.2.1 历史证据价值

历史证据价值即公园景观对城市政治、经济、文化历史信息的见证和记录价值,可从历史事件纪念、历史人物纪念和园艺范式记录三方面提炼。

1)历史事件纪念价值:指公园对城市发展进程中具有重大历史意义的公共性事件的纪念价值。其识别重点在于挖掘目标公园与各时期城市历时大事件的关联信息。

2)历史人物纪念价值:指公园对城市发展进程中具有公共影响力的历史人物的纪念价值。其识别重点在于梳理相应历史人物与公园建设及其内部场所空间、园景要素的关联信息。

3)园艺范式记录价值:指公园在园林布局、园景营造等方面记录某种园艺范式的证据价值。其识别重点在于梳理公园不同时期园艺风格、造园手法和对应景观元素。

2.2.2 公共文化价值

公共文化价值即公园游憩空间与园林景观对城市居民公共文娱生活、文化观念的服务和育化价值,可从公共审美影响、大众观念教化和集体记忆承载三方面识别提炼。

1)公共审美影响价值:即公园带有明确审美导向的风格化景观对公众审美意识的导引价值。其识别重点在于对公园园景要素美学特征与同时代社会审美风尚的关联分析。

2)大众观念教化价值:即公园场所空间与园景象征对游憩群众文化意识和伦理观念的育化价值。其识别重点在于发掘公园中具有文化象征、道德隐喻作用的园景要素,梳理其价值意涵。

3)集体记忆承载价值:即公园对不同时代群众游憩活动集体记忆的存储和触发价值。其识别重点在于发掘公园各历史时期中的典型集体游憩行为,建立其与相应游憩场所的时空联系。

3 鹅岭公园景观特征与关联信息多尺度解析

依据前文建构方法,本节以重庆市鹅岭公园为研究对象,从城园、地段、园区、景园四重空间尺度,对其景观特征与关联信息进行解析。

3.1 城园尺度

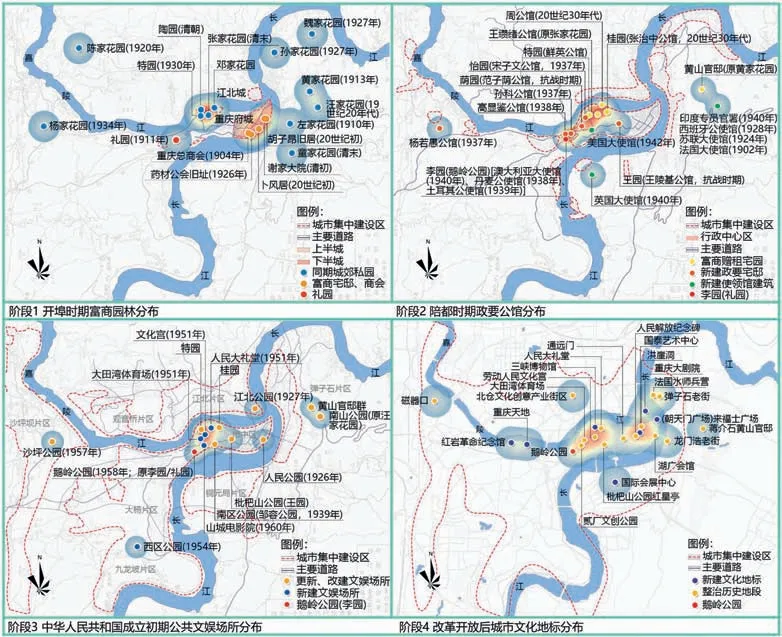

鹅岭公园位于重庆渝中半岛,始建于1909年,伴随重庆近现代城市发展与空间拓展,城园关系不断变化,先后经历富商憩园、政要公馆、人民公园、纪念景园4个阶段的功能调整(图2)。

图2 城园尺度下鹅岭公园区位、职能特征演变

3.1.1 开埠时期:城郊富商憩园

开埠时期,重庆工商业的快速发展使本地商贾和民族资本家致富崛起,引发富商私园建设风潮[14]。鹅岭公园的前身“礼园”即为时任重庆商务总会总理李耀庭避暑颐养所建,选址城郊,占地2.6hm2,距其府城宅园“卜风居”4.5km[15],与同时期建造的陶园、邓园、张园、黄园、汪园等富商园林具有相同的选址特征与功能定位,是开埠时期重庆城郊富商憩园的典型代表。

3.1.2 陪都时期:新区政要公馆

抗战时期,民国政府移驻重庆,带动大批工商、金融、行政机构内迁,使重庆建成空间迅速拓展。在渝中半岛,一批为接纳陪都政要和驻渝使节的公馆建筑随即于上清寺、红岩村地段聚集[16]。礼园区位由此从城郊边缘转变为行政中心,成为蒋介石、谭平山、周宗岳等民国政要的临时行馆,与怡园、桂园、王园等同为陪都时期政要公馆园林,与城市的关联、互动日益密切。

3.1.3 中华人民共和国成立初期:组团游憩中心

1949年重庆解放,随之推行社会主义公有制改造,民国时期的富商、政要宅园被分类改造为不同形式的公产[17]。礼园由此于1958年更名鹅岭公园,对公众开放,与同样改造于王园的枇杷山公园和新建的西区公园、沙坪公园、劳动人民文化宫等公共游憩场所共同成为重庆各组团的群众游乐中心,公共性进一步增强,开始全面服务、记录城市的公共文娱生活。

3.1.4 改革开放后:旧城纪念景园

改革开放后,城市历史地段的文化价值被市场经济激活,渝中老城被更新打造为重庆的文旅名片。鹅岭公园由此成为老城文化空间生产的重要环节,由人民公园向纪念景园转变,与解放碑、通远门、湖广会馆、山城步道等历史建成空间,以及三峡博物馆、国泰艺术中心等新建文化地标共同构筑了渝中老城的文旅空间体系。

3.2 地段尺度

伴随城园尺度的区位与功能衍化,公园在地段层面也不断重构着与周边建成环境的关系,先后经历孤园揽胜、簇群集聚、连片填充和更新分化的发展阶段(图3)。

图3 地段尺度下鹅岭公园周边建成环境形态演变

3.2.1 开埠时期:孤园揽胜

开埠时期,礼园选址于重庆府城西郊,西距浮图关1km,东距府城通远门2.5km,建于成渝驿道遗爱祠路段旁侧。建造伊始,该区域鲜有人居,周边除稀疏的祠堂、牌坊和坟冢外,均为自然山林,环境幽寂,是城郊揽胜佳址。

3.2.2 陪都时期:簇群集聚

陪都时期,民国政府将国防部和行政院迁于简渝、中区干道沿线的上清寺、红岩村、李子坝等地。鹅岭一带成为城市政治中心,丹麦公使馆、澳大利亚公使馆、中央银行印钞厂,以及众多民国政要公馆相继建成,浮图关改造为中央训练团,形成三足鼎立的簇聚格局,并沿坡岭上下开辟了多条连接道路,交通联系显著改善。

3.2.3 中华人民共和国成立初期:连片填充

中华人民共和国成立后,依托陪都时期建设基础,地段继续发展:中央银行印钞厂改造为国营印刷二厂;礼园整合毗邻的童家花园、鲜家花园和西侧空地,拓展至6hm2,对公众开放。围绕上述空间触媒,该区域内其他空地被陆续建设填充,发展为连片住区,聚集居民千户,中小学、市场、餐厅和邮局等服务设施随之配套齐全。

3.2.4 改革开放后:更新分化

改革开放后,为响应渝中老城文化空间生产,鹅岭公园、李子坝、印刷二厂升级为城市文旅地标,在空间环境与设施配套上提升改善,与周边社区分化。同时,公园与二厂周边居住建筑也围绕文旅服务主题向餐饮业态衍化。

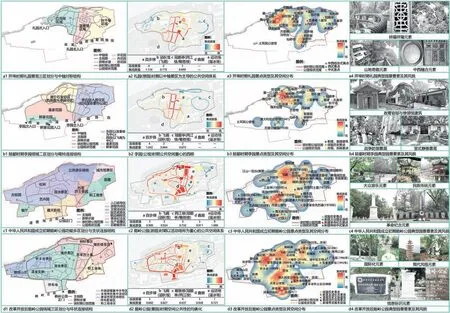

3.3 园区尺度

园区尺度,因功能与服务主体变化,公园内部空间结构与秩序先后呈现出中西融合、规制有序、公共性增强和场域分异的阶段特征(图4)。

3.3.1 开埠时期:中西融合

开埠时期,受园主审美影响,礼园布局兼蓄中西风格,以西方理性分区思想指导划分为东、中、西三区。东区“后园”中,秋千场、浅草坪、动物园采取西式造景风格;中区“内园”中,璇碧轩、百步梯、宜春楼、桐轩等景点沿中轴展开,主次有别、对称有序,体现出儒家文化的中庸仪礼;西区“外园”中高置亭台、低筑塘堰,随形造景,体现出道家哲学因借自然的天人和合思想。

3.3.2 陪都时期:规秩有序

陪都时期,伴随功能从私园到公馆的转变及战时防御考量,礼园在空间组织上更加有序和实用:园内区划调整为以寓居主体活动领域为界的东、西二园;游赏用地比例降低,建筑密度增加;旧园中蜿蜒曲折的游憩步径因公馆建筑间便利连接的需求被取直,园路更为规制、明晰。

3.3.3 中华人民共和国成立初期:公共性增强

中华人民共和国成立后,顺应游憩职能转向,公园空间公共性增强:全园划分为休闲、文娱、园艺、纪念、阚胜等主题游憩区;通过拆除平房、推堡填坑等方式提升了园内公共空间和活动场地占比;系统拓宽、连通了榕湖至飞阁、绳桥至莲池等3条干路,交通组织的结构性增强。

3.3.4 改革开放后:场域分异

改革开放后,公园本地游人减少,外来游客增加,园区游憩空间场域重构,分化为景点集中、视野开阔的游客观览区,以及场地集中、设施齐备的市民活动区;园内道路结合人群与场所空间分化重组为游览环路和游憩支路2套系统。

3.4 园景尺度

园景层面,受社会思潮导向与使用者审美偏好影响,先后呈现出祯祥奇趣、实用简雅、传统通俗、多元现代的风貌特征(图4)。

图4 园区、园景尺度鹅岭公园功能结构、景点分布与景观风貌变化

3.4.1 开埠时期:祯祥奇趣

开埠时期,礼园景观在颐养功能、富商审美、洋务背景的旨趣导向下呈现出祯祥、烦冗、奇趣的风格倾向:通过雕瓶刻蝠、栽松植柏、驯鹿饲鹤等方式使景观载以“仙、寿、平、福”寓意[18];园景营造中西结合,几何绿植、罗马券门、世界地图、民主雕饰等西式景观与百仙洞、百步梯、绳桥等雕工细腻的中式景观相互映衬。

3.4.2 陪都时期:实用简雅

陪都时期,受民国士绅阶层西化审美和战时廉俭价值观影响,园景营造由繁向简,规制务实:桐轩、飞阁等保存和新建建筑以坚固、隐蔽为首要考量,形态敦实,空间密闭;全园造景脱离山林野趣,从结合地形的自然游观风格转向花木盆栽主导的静观风格,人文化特征增强。

3.4.3 中华人民共和国成立初期:传统通俗

中华人民共和国成立初期,在“中而新”的时代语境下,公园景观营造聚焦“社会主义内容”与“民族形式”[19],呈现出通俗、古典的特征:新建了溜冰场、露天剧场、阅览室、陈列室等集体游憩场所,苏军烈士陵园、辛亥革命烈士纪念碑群等纪念景观,以及夕照亭、三友亭、古桩园等传统中式景点,并以诗画元素为上述园景装饰、命名。

3.4.4 改革开放后:多元现代

改革开放后,公园国际交流频度增强,园景风貌转向多元、现代的国际化风格:园内新置广岛园、和平钟、怀乡台、裴多菲雕像等国际化景观元素;新建蓝色奏鸣雕塑、瞰胜楼等现代主义风格景点;完成了对园区导图、路牌、景点标识的多语化改造和历史建筑的登录挂牌。

4 鹅岭公园遗产价值与传承载体双系统识别

基于前述分析,本文从历史证据与公共文化两大系统识别公园遗产价值与载体(表2)。

4.1 历史证据价值

4.1.1 历史事件纪念

公园曾先后以富商宅园、政要公馆、公共游园、历史景园的职能参与和见证了开埠时期重庆商贾崛起、陪都时期国家机构内迁、中华人民共和国成立初期城市公有化改造和改革开放时期重庆与国外城市建交等历史大事件。相应时期的同类型园林遗产与公园内部的和平钟、广岛园、裴多菲像等景观要素,分别作为纪念上述事件的景观载体。

4.1.2 历史人物纪念

公园初为清末富商李耀庭颐养避暑私园,后为民国政要蒋介石、谭平山临时寓所,林森、于右任、戴季陶亦常造访。双槐阁、桐轩、飞阁等历史建筑是上述人物于园中活动的纪念空间。中华人民共和国成立后,园内修建苏军烈士墓与辛亥革命烈士墓,纪念革命先烈。改革开放后,怀乡台和雪曼艺术馆的建造成为重庆侨胞对故乡情感留书的纪念。

4.1.3 园艺范式记录

园艺方面,鹅岭公园兼具多重范式:开埠时期于府城西郊选址,兼具中西特色的构园与园景处理手法体现了清末富商憩园的审美与营造特点;陪都时期,园内空间、景观的秩序转变体现了民国政要公馆园林的营造范式;中华人民共和国成立后,位于组团中心的区位特征,以及公共空间和集体游乐场所的增建体现了社会主义公园的特点。此外,公园选址于山崖高岭和富有山林野趣的游观空间,滨江崖壁景点还浓缩了山地园林的范式特征[20]。

4.2 公共文化价值

4.2.1 公共审美影响

经过不同时期的营建、层积,公园积淀了复合化的审美情趣。早期的松梢亭、兽洞、绳桥等山地奇趣景观与桐轩、宜春楼等中西结合的造景传递出天人合一、中西融合的审美导向。20世纪50年代建造的夕照亭、古桩园、公园大门、三友亭的书法与匾题装饰,以及80年代后修建的瞰胜楼、蓝色奏鸣雕塑则分别体现了传统古典审美和现代抽象审美观,是公共审美的重要影响元素。

4.2.2 大众观念教化

文化教化方面,礼园时期具有“仙、寿、平、福”寓意的仙峤亭、百仙洞等园景及中轴对称的格局反映出儒孝文化观;桐轩石室的世界地图和互助、民主石雕装饰体现出民主意识和全球视野;苏军与辛亥革命烈士墓是对革命精神的纪念缅怀;广岛园、和平钟则寄寓着世界和平与文化交流的包容价值观。

4.2.3 集体记忆承载

鹅岭公园自1958年对公众开放后,逐渐承载了重庆市民集体游乐、游园留影和登高揽胜等公共文娱生活的集体记忆:露天剧场、溜冰场、茶园等游乐空间承载了20世纪50—80年代公众游园活动的集体记忆;公园大门、鹅岭碑、绳桥等景点,是不同年代市民游园留影的记忆载体;瞰胜楼、江山一览台等临崖眺览空间,则是城市揽胜活动的记忆承载与触发媒介。

5 结语

本文基于城市历史公园“地段遗产”的公域属性,将其遗产价值研究纳入城市发展与公共文化生活的整体时空脉络加以审视,以“城园关联”视角建构出其景观特征“多尺度”解析与遗产价值“双系统”识别方法框架,突破了传统历史公园研究孤立关注公园本体的视野局限。具体贡献与创新如下:1)建构了城园尺度、地段尺度、园区尺度、园景尺度的城市历史公园景观特征与关联信息“多尺度”分析方法,并详细拟定了各尺度空间和景观分析要素;2)建构出以历史证据和公共文化两大脉络为识别线索的公园遗产价值“双系统”识别框架,并详细拟定了历史事件纪念、历史人物纪念、园艺范式记录、公共审美影响、大众观念教化、集体记忆承载6项具体价值识别因子;3)基于上述理论、方法,对重庆市鹅岭公园的景观特征与遗产价值进行了系统解析,揭示出公园与重庆城市经济、社会、文化发展背景的内在价值关联。

注:文中图片均由作者绘制。

注释:

①历史名园被定义为“历史悠久、知名度高,体现传统造园艺术并被审定为文物保护单位的园林”。该概念最早出现于1992年的《公园设计规范》(CJJ 48—92),在后来的《城市绿地分类标准》(CJJ/T 85—2002)、《园林基本术语标准》(CJJ/T 91—2002)、《公园设计规范》(GB 51192—2016)和《风景园林基本术语标准》(CJJT 91—2017)中被一直沿用。

②双系统识别也有价值内涵与景观载体配对识别之意。