成都万佛寺遗址出土《南朝双观音造像碑》中的佛寺园林研究

2022-06-08林源

林 源

魏 颀*

1 历史背景

四川成都万佛寺始创年代无考,据传建于东汉桓帝延熹年间(158—167年),初名不详。南梁武帝中大通元年(529年)时名安浦寺,唐开元年间(713—741年)更名为净众寺。无相禅师在此建塔镌刻万佛,寺或因此得名。唐武宗会昌年间(841—845年)净众寺被毁,宣宗大中年间(847—859年)重建,后屡有修建,元、明时更名竹林寺、净因寺,俗称万福寺。清康熙年间(1662—1722年)重修时更名万佛寺。20世纪40年代废毁后再未重建[1]。

唐之前的万佛寺文献甚少记载,仅《续高僧传》中提及①。从其遗址出土的大量精美佛教造像及其发愿文可知,南北朝时期的万佛寺(安浦寺)地位颇为重要。

19世纪末—20世纪50年代,万佛寺遗址多次出土了各类佛教造像总计300余件[2]。清光绪八年(1882年)出土南北朝时期至唐的佛教造像是见载最早的,现在仅见藏于故宫博物院的刘宋元嘉年间(424—453年)造像碑和拓片各一,其余皆流散海外。其后陆续出土若干批造像石,现存的多入藏四川博物院[3],本文主要研究对象即出土于1953—1954年的《南朝双观音造像碑》。

四川地区自西汉武帝元封五年(公元前106年)后大部分归辖益州,地处江南通往河西走廊远达西域的交通要道,州治蜀郡成都为其佛教中心,蜀汉前佛教即已传入。此时的佛教尚未融合中原文化,其造像也直接继承了印度佛像早期粗壮、古朴的风格。蜀汉之后,蜀中地区的僧众常赴当时的佛教中心建康进修,再返蜀中讲经说法。此外还有诸多名僧至蜀地游历讲学,其中慧远一派的影响使益州地区净土信仰盛行[4]。益州佛教发展在晋以后进入兴盛期,至南梁时成为南北朝时期中国西南地区的佛教中心。据此时佛教造像呈现出的世俗化特征——秀骨清像,衣着“褒衣博带”的汉族佛装及造像背后的佛传图像可知建康地区佛教艺术对其产生的影响。

魏晋南北朝是佛教重要的发展时期,佛寺建筑大量营建,佛寺园林亦进入发展阶段,并在与皇家苑囿、士人园林的相互影响中逐渐形成自己的特点。此时期佛寺园林已无实物遗存,形象资料也极其匮乏。成都万佛寺遗址出土的南朝像背屏和造像碑图像中关于园林环境的描绘殊为珍贵,其中以《南朝双观音造像碑》(四川博物院WSZ48号造像碑)碑阴上部图像最为清晰完整。该碑于1953年出土,砂石,高120cm,厚24.5cm,底部宽64cm,顶端残缺,正面为二菩萨跣足立于莲座上,背面及两侧镌刻浅浮雕图像[3](图1)。学界对其碑阴图像的研究探讨多聚焦于宗教内涵和美术史价值分析等方面,本文则从园林史角度解读该图像的内容并对其中的佛寺园林进行复原研究,以期探究魏晋南北朝佛寺园林之历史面貌。

图1 《南朝双观音造像碑》[5]

2 图像内容

有关《南朝双观音造像碑》最早的探讨基于日本学者长广敏雄氏《南朝佛教的刻画》一文,认为此图像是依据《六度集经》《菩萨本缘经》等制作的本生图。吉村怜则认为碑中图像的上半段和下半段分别表现的是《法华经·观世音菩萨普门品》中的婆娑世界和净土世界[6]。敦煌研究院赵声良先生也认同吉村“法华经变”的说法,并将上半段进一步解读为释迦灵鹫山说法②的场景[7]。美国弗吉尼亚大学的王静芬教授认为上半段为早期的西方净土图[8]。清华大学李静杰教授则认为其内容并非表现净土经变或观音经变,而是具有四川风土气息的佛传图像[9]。

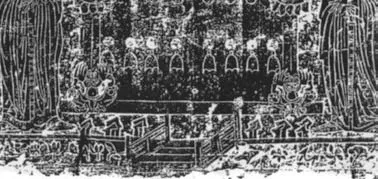

下文为碑的具体内容(图2)。碑阳上半段为二菩萨,下半段为莲座;碑两侧分隔为8幅小画面,表现不同的故事场景,包括人物、鸟兽、植物、建筑等内容。碑阴下半段描绘了散布于高山密林之中的人物、建筑、车马,实为13组佛传故事场景,山林即是环境背景,也充当各场景之间的分隔。碑阴上半段为本文研究的重点内容。

图2 《南朝双观音造像碑》碑阴上部图像线描(作者绘)

碑阴上半段最下端为一道横向水渠或池,其内种满莲花,有人沐浴或游戏,渠另一侧为栏板。渠中部有一宽阔的平板桥,跨渠过桥后两边各植2株阔叶植物;画面由此往上,居中空地有4人,姿态似坐似舞。空地两侧为二“长席”或“矮榻”,席上有多人跽坐,均面向中间空地,可能在听法或观看中间4人。长席近桥一端,紧挨栏板各有一小山(或石组),山旁各植2株阔叶植物,长席另一端也有卵圆形石块围住的阔叶植物;列坐于席的众人背后各有一列乔木,树后有2道长渠,渠中亦有莲花和戏水人,渠上也架平板小桥,两侧设栏板。此二渠宽度小于最下端大渠,应是大渠分支,抑或是表达远近的不同。过桥后正对2层楼阁,左右二者明显对称,左侧楼阁的屋顶部分缺失。阁前各植二乔木;画面正中为一佛端坐于仰莲宝座上,此处应是整个画面的几何中心。佛后为饰有山花蕉叶和璎珞的佛帐,左右围立多名弟子,佛帐两侧各植1株阔叶植物,后有6棵高大乔木,其中左二和右二2棵树冠描画笔触明显不同。乔木后又为水渠,沿渠植灌木丛,再后为满覆植物的山石。画面上端图像残损,仅右上端隐约可见后方和侧面的渠岸或栏板。

3 图像中佛寺园林的复原研究与推想

《南朝双观音造像碑》碑阴图像描绘的应为净土信仰的法会场景而非某寺院的真实写照,但其构成内容、布局、建筑和园林要素应是有真实寺院及其园林作为蓝本。将其摹绘为线稿,剥除干扰信息,对图像进行全面整理和分析解读,并在此过程中用建筑语汇加以转译,复原出寺院总平面和整体纵深剖面,将图像转换为建筑图形。

3.1 佛寺环境

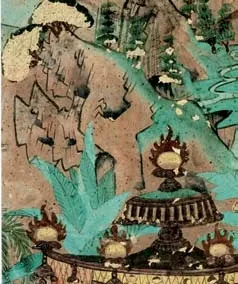

水和莲花是佛教中净土世界的标志,画面下段开始于“渠/池-桥-莲花”,这应是受净土信仰影响而形成的寺院入口模式。该组合还见于万佛寺遗址出土的《“宋元嘉二年”造像碑》拓片③(图3)。该碑上部已损,但根据其余部分可推测该碑图像与《南梁二菩萨造像碑》相似,且依照上部残存的水渠、桥和莲花图像,二者可能有相同或近似的内容。万佛寺遗址出土的《南朝须弥山造像碑》左上角图像也出现了相似的描绘(图4),因此“渠/池-桥-莲花”乃至碑中整个寺院园林内容的图像粉本可能在南北朝前期(5世纪)就已存在,南梁(502—557年)时已在四川地区流行。

图3 《“宋元嘉二年”造像碑》拓本[10]

图4 《南朝须弥山造像碑》局部[5]

南北朝时期,北魏的文化艺术很大程度上受南朝文化的影响,其佛教造像和墓葬图像也融入了来自南朝的净土信仰表达及造像纹样[11]。现藏于美国明尼阿波利斯美术馆的北魏正光五年(524年)石棺图像中的墓门入口处(图5)也有极为类似的“渠/池-桥-莲花”,假山石与《南梁二菩萨造像碑》中的布置也十分相似。隋时敦煌壁画《法华经变》中各寺院外皆流水环绕、入口设桥,虽非直渠,但应亦是受到该模式的影响。这反映出在北魏后期,“渠/池-桥-莲花”的入口模式已传入北朝地区,且直至隋时仍有流传。

图5 美国明尼阿波利斯美术馆藏北魏正光五年石棺头挡画像拓片局部[11]

碑中“渠/池-桥-莲花”的入口模式是否反映了现实寺院的特征呢?《洛阳伽蓝记》载北魏熙平元年(516年)灵太后胡氏建洛阳永宁寺,“四门外,树以青槐,亘以绿水,京邑行人,多庇其下”。《建康实录》载中大通元年(529年)梁武帝立建康同泰寺,“兼开左右营,置四周池堑”。《全梁文》记梁元帝萧绎(552—555年)立扬州梁安寺,“宝堑三重,映瑞园而涵影”④。无论是四门外绿水环绕,还是周回池堑,都表明这种渠或池环绕寺院的布局并非孤例。寺院入口处设桥以通行,水中植莲以示净土,岸边种乔木以庇荫。2002—2012年邺城考古队发掘的河北临漳赵彭城村佛寺遗址,后被确认为北齐河清二年(563年)武成帝高湛所建邺城大总持寺,考古资料描述的寺院周围水渠和入口陆桥与碑中模式也十分接近:“佛寺平面近方形,外围由一圈方形的沟渠环绕,沟口宽5~6m、深3m左右……围壕四面正中各有一通道。[12]”

上文提及的几处寺院分别建于北魏洛阳、南梁建康、扬州及北齐邺城,多为位于都城的新创大寺,非舍宅而立。这在一定程度上反映了此时佛寺可能受净土信仰的影响,以渠池环绕寺院、入口处设平桥、渠池中遍植莲花。

3.2 院落布局

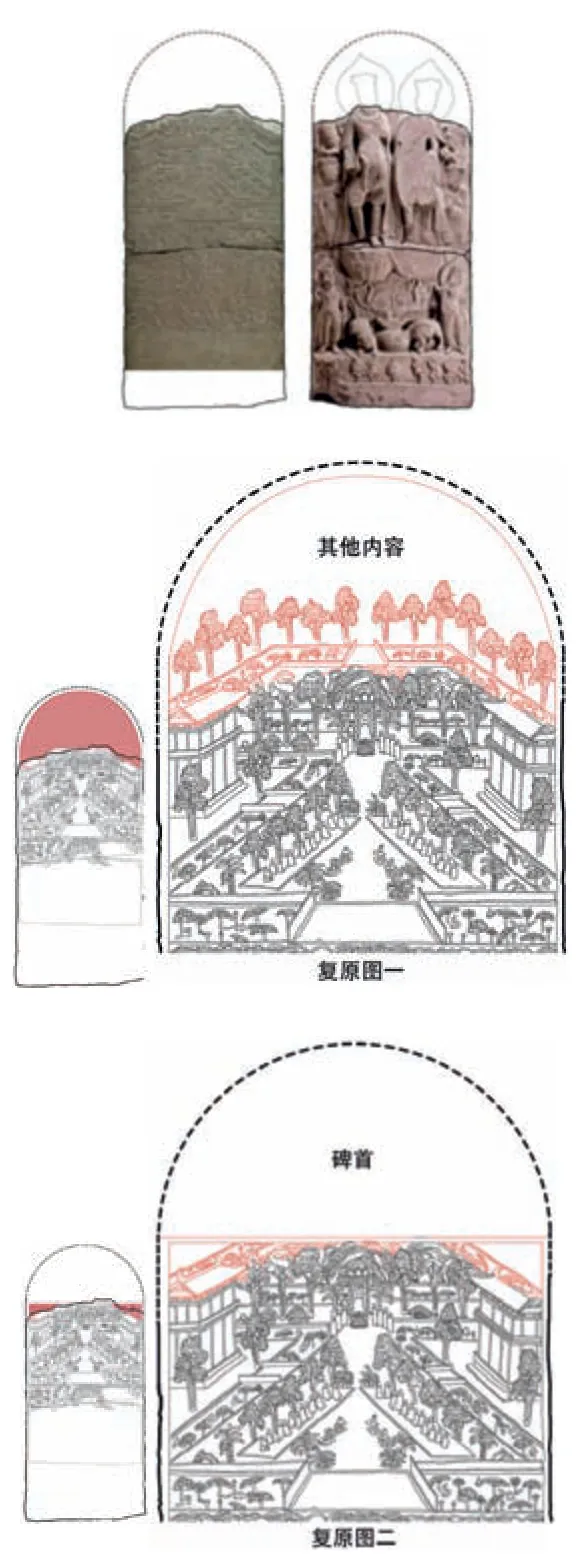

《南朝双观音造像碑》顶部残损,但仍可辨认出2组直线:其一在碑中山石上方,水平方向;其二在碑右侧斜向上,分别与建筑和上方的水平线条相交。结合这2组线条的走向可尝试补足造像碑正面缺失部分(图6)。图像整体左右对称,因此据右侧部族左侧残损,上方的双线可能为碑外边框,也可能是寺院后边界,抑或均是。若该水平双线两端终止于与左右双线相交处,则这3组双线便可组成寺院后院边界,为院墙、栏板或渠岸,如此最上方山石便为寺院内部假山,寺院整体呈现为方形格局,碑阴上方残缺部分可能为寺外环境或其他场景;若水平双线左右延伸到碑的边框,则可能为边框的一部分,表示整幅画面终止,也是寺院的后边界,如此方形寺院两侧或有其他附属内容,最上方则为碑首或装饰性图案,与寺院关系不大。

图6 《南朝双观音造像碑》碑阴上部图像复原想象图(作者绘)

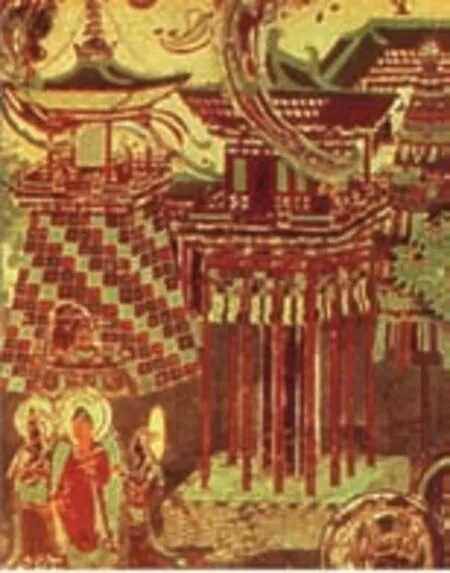

佛帐位于画面中心,也是寺院的中心位置,其后方到横向水渠之间为道路,道路两端通往寺院两侧的入口,即佛帐位于寺院南北向通道和东西向通道的交点处,类似现实中寺塔的位置。邺城大总持寺和洛阳永宁寺遗址都是以塔为中心的前塔后堂或前塔后殿式布局,同泰寺建寺时便置“浮图九层”,结合《洛阳伽蓝记》中的描述,北朝至隋代,塔在新建的国家大寺和官寺中占据重要位置[13],通常是寺院的标志性建筑,而此碑中寺院的中心是“佛”。塔在佛教中即代表佛,佛帐的位置与功能应等同于寺院中的塔。《南朝双观音造像碑》碑阴和碑侧的图像中各有一处佛塔(图7),皆为金刚宝座塔样式。成都地区20世纪出土的南北朝时期造像碑图像中的佛塔也大多是该样式[14],据此推想寺院中央的“佛”即是现实中的金刚宝座塔。有学者判断邺城大总持寺的中心塔即是金刚宝座塔[15]。北周时期(557—581年)的敦煌壁画中也有金刚宝座塔的形象(图8)。南北朝后期北朝地区出现金刚宝座塔样式可能与南梁时成都地区佛教造像碑图像粉本有渊源,一定程度上说明南北朝时期成都地区乃至南朝地区寺院中的佛塔为金刚宝座塔是可能的。

图7 《南朝双观音造像碑》碑测、碑阴图像中的金刚宝座塔[5]

图8 敦煌壁画428窟金刚宝座塔(北周)[16]

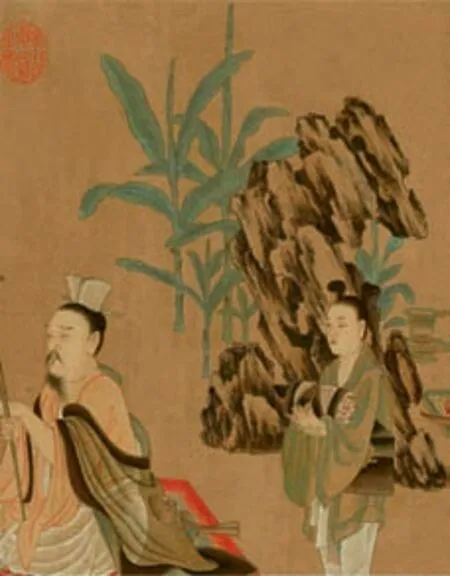

寺院前端布局为2列对称的乔木和长席,长席两端有花卉、假山和芭蕉,众人列坐于树下,这种活动空间与《竹林七贤与荣启期》砖画(图9)中的类似,应是受佛教“树下思维”的影响。“树下”空间在佛教中有特殊意义,根据佛经中的记述,释迦牟尼佛出生、思维、顿悟、涅槃皆于树下,寺院中的树和长席的布置应旨在为信众或沙门营造树下听法、思维、顿悟成佛的场所;从另一角度看,隋以前佛教图像中的说法场景通常表现为室外环境,敦煌壁画在隋代才出现在室内说法场景。结合南北朝时期寺院的建筑布局,或许是为容纳更多的听法信徒,将大型的法会活动设置在室外空间,并置席、栽植树木花草,营造舒适美好的环境。

图9 南朝《竹林七贤与荣启期》砖画(局部)(引自https://www.sohu.com/a/434895808_120749958)

长渠边的二层楼阁底部台明有收分,边缘微呈坡状。有平坐层、栏板。面阔3间,进深4间,单檐歇山顶。底层层高远大于二层使得整个楼阁显得异常高挑,类似特征的楼阁在隋唐时期的敦煌莫高窟和麦积山石窟的西方净土壁画中经常出现(图10)。梁思成先生将壁画中的此类建筑称为“台”:“台与楼的不同之处在于下层的用途,台的下层显然是不预备做起居之用的,柱子特别修长……上层似方亭子,多三开间,亭的屋顶或用歇山或用攒尖,四周有栏杆。[17]”魏晋时期已有木制的高台⑤,这种在《南朝双观音造像碑》图像和石窟寺壁画中出现的建筑形式虽无实物遗存,“但是这一类台的建筑,曾经普遍地实现过似乎是无可疑的”[17]。

图10 敦煌壁画中的净土台(初唐)[16]

“台”在佛寺中是名为“般若台”的建筑,《出三藏记集》中载僧伽提婆曾于“波若台”译经⑥,南朝刘宋释昙斌曾于荆州四层寺登般若台读经⑦,建康定林上寺和建初寺中曾建“般若台”藏经⑧等。可见般若台可译经、读经、藏经,功能多样,或因功用不同而呈现出多种形态,《南朝双观音造像碑》图像中的可能为其中一种。《建康实录》载建康同泰寺“东西般若台各三层,筑山构陇,亘在西北,柏殿在其中”,其中东西营造2座般若台的描述与碑中的布局颇相似,可能反映了南北朝时期佛寺中般若台的建筑布局形式。

3.3 假山与石组

寺院中有3处假山与石组——入口两侧的小山石和院落后部的大假山。寺院入口两侧渠岸边的山石高度明显低于旁边的植物,因此应为置石。“水边置石”在前文的北朝石棺图像中沿渠内岸处亦有。后院假山体量高大,上覆植被,应为土山。佛教中最重要的2座山为佛说法坐禅的灵鹫山(耆崛山)和佛教世界中心的须弥山。早在北魏天兴元年(398年),寺院营造时便以耆崛山和须弥山作为殿名⑨,南北朝后期的文人题咏中常以灵鹫山暗喻佛寺为佛法圣地⑩,图中寺院后方的山或是对这2座山的体现,且根据《水经注》耆阇崛山“未至顶三里,有石窟南向,佛坐禅处”的记载,山内可能有禅窟或禅房。

3.4 植物

魏晋南北朝时期,山水画尚处萌芽阶段,“或水不容泛,或人大于山,率皆附以树石,映带其地”⑪,对植物的描绘往往“列植之状,则若伸臂布指”,写实与夸张融合。画像砖石图像大多以线条勾勒,植物纹理表现较为细致。而成都出土佛教造像碑中图像多为浅浮雕,其内容受尺寸和工艺的局限刻画较为简略,植物的表达几乎只有轮廓,故形象比较模糊。《南朝双观音造像碑》图像即是如此,仅根据轮廓特征分辨出有5种类型:一是莲,最易分辨;树木4种,一为形似芭蕉或棕榈类的独茎植物;二为2种树冠形态不同的大乔木,均是同根双干;三为低矮的基生阔叶树;四为丛生小灌木。种植方式多为对植和列植,高大乔木和小灌木结合,层次丰富。

魏晋南北朝时期,无论是士人园林、皇家苑囿,还是佛寺园林,皆兴植竹之风气。竹与佛教颇有渊源,这在敦煌壁画的说法场景中有非常明显的表现——人物和建筑的后方通常有竹,如285窟西魏“五百强盗成佛因缘图”(图11),且根据诗作“竹院松廓分数派,不空清泚亦逶迤”⑫可知,唐时万佛寺(净众寺)内是有竹的。李静杰教授推测碑中寺院为“竹园精舍”,本文认同此说法,但既为竹园精舍,竹在何处?仔细分析图中各植物形象,画面上方沿渠岸种植的灌木丛应为竹丛,且对比其与图中其他植物的高度,可进一步推测为筇竹——《蜀都赋》中曾特别提及的西南地区特产竹⑬。筇竹属中小型竹,通常集中成片生长于常绿阔叶林下,喜阴,其茎秆制成的筇竹杖汉时便从蜀地销往印度(身毒)。综合其观赏价值、生理特征、地域特点及历史渊源,筇竹很有可能在3—4世纪便于四川地区的佛寺中种植,其别名“罗汉竹”也许就出自与佛教的渊源。魏晋南北朝诗中多有对竹的描述,“本生出高岭,移赏入庭蹊”⑭“夹池一丛竹,垂翠不惊寒”⑮“得生君户牖,不愿夹华池”⑯。池岸栽丛竹似乎是当时双观音造像碑》中的乔木形态也颇为相似。从汉时起蜀地与印度地区之间便有贸易往来,而娑罗双属植物在印度有广泛分布,碑中植物的形态也可能直接受到了印度的影响。

图11 敦煌壁画285窟《五百强盗成佛因缘图》局部[16]

图像中芭蕉有3处:一为入口两侧对植2株,二为两侧假山石旁各植2株,三在佛帐两侧对植2株。芭蕉是栽植历史悠久的园林植物,东晋华林园便有栽种芭蕉的记载⑲,东汉时已被赋予“性空”“空悟”的象征意义⑳。芭蕉的形象较为流行的一种做法,《南朝双观音造像碑》中的植物布局可能即是对此的反映。

碑中乔木皆是同根双干(图2),类似的表达模式也出现在《竹林七贤与荣启期》砖画(图9)和北朝石棺孝子图(图12)中,尽管树冠明显不同,但树干皆是从基部分为2支。从植物形态角度看,基部分叉的大型乔木比较常见于南方热带地区,这种石刻图像乔木粉本应是在南北朝早期于南朝地区形成并流传至北朝的。佛经中有一种重要植物名为娑罗双树,亦云“高远林”,“下根相连、上枝相合”⑰,出现在如来涅槃之处⑱,成都市出土的梁中大通五年(533年)尹氏造释迦佛像背面图像(图13)中专门描绘了佛涅槃的场景,其中佛周围的树木便是同根双干,与图中其他树的画法明显不同。同根双干的植物形态应是“娑罗双树”的写照,暗示涅槃场景。现实中的娑罗双属植物大多为雨林树种,其形态特征符合《大般涅槃经》中“其树似槲而皮青白,叶甚光润,树汁流出凝结如香”的描述,与《南朝在四川地区的佛教图像中经常出现,可能因当地气候适宜而普遍种植,故重要空间节点处(如入口、塔、佛殿)对植芭蕉很可能是当地寺院的通行做法,匠师将其反映在了碑中“理想寺院”的设计里。由此敦煌壁画在隋以后始有芭蕉形象,也多是对称布置于佛像或建筑两侧。

图12 北朝石棺浮雕孝子图(局部)(堪萨斯纳尔逊美术馆藏,引自https://site.douban.com/124303/)

图13 彭州龙兴寺塔地宫出土梁中大通五年尹氏造释迦佛像背面拓片(局部)(引自《南朝佛教造像的考古学研究》)

小山石旁植芭蕉在佛教相关图像中较少见,仅在中唐时期的敦煌壁画《金刚经变》和《报恩经变》的佛像身后发现对称布置的芭蕉和山石(图14)。就景观效果而言,芭蕉与石一柔一刚,一空一实,其组合应非偶然为之。北魏到北周时期墓葬石刻中也有同样组合(图15、16),且线条表达细密,形象更为具体。对比造像碑,墓刻图像中的蕉石组合布置颇自由灵活,建筑周边、水岸、林边皆可。《南朝双观音造像碑》图像中,由于寺前院空间应突出庄严和秩序,蕉石组景不宜散置,故紧邻南侧边界,对称布置在前院中部区域的东西两隅,除院内外皆可赏景外,也作为院内空间的视线分隔,并与其他植物共同营造宜人的半围合空间。

图14 敦煌壁画112窟(中唐)《金刚经变》中的芭蕉山石[16]

图15 北魏孝子石棺图像(引自https://site.douban.com/124303/)

图16 北周康业墓石质葬具图像[18]

由《南朝双观音造像碑》图像可推知园林中蕉石造景方式南梁时期即已形成。晚唐时,受文人赏石审美标准的影响,蕉石中的石“特化”为湖石,此后芭蕉湖石的形象广见于有园林场景的绘画作品中[19],如晚唐孙位《高逸图》中的配景即是芭蕉湖石(图17)。五代后罗汉图盛行,芭蕉湖石也常出现在罗汉的世俗生活场景中,如南宋陆信忠的《十六罗汉图》(图18)。蕉石组合根植于佛教和文人审美,一直沿袭至今。

图17 孙位《高逸图》(晚唐)(引自https://www.sohu.com/a/251392616_100020044)

图18 陆信忠《十六罗汉图》之宾度啰跋罗惰阇尊者(南宋)(引自https://www.sohu.com/a/297852033_558449)

图像中有2组对称的基部围有卵圆形石块的低矮阔叶植物,一组在入口处,一组在长席尽端。其叶片形态与龙舌兰属植物特征较吻合。此类植物生长于热带地区,非四川本地物种,应属“奇花异草”㉑。此类植物往往非本地所产,需要特别的水土养护,基部围圆石的布置也许正是南北朝园林中特殊观赏花草的种植方式。类似布置也见于同时期的北朝墓葬石刻图像(图19)和敦煌壁画(图11)中,观赏价值之外亦凸显宗教含义。

图19 北朝墓葬石刻中的奇花异草(堪萨斯纳尔逊美术馆藏,引自https://site.douban.com/124303/)

4 结论

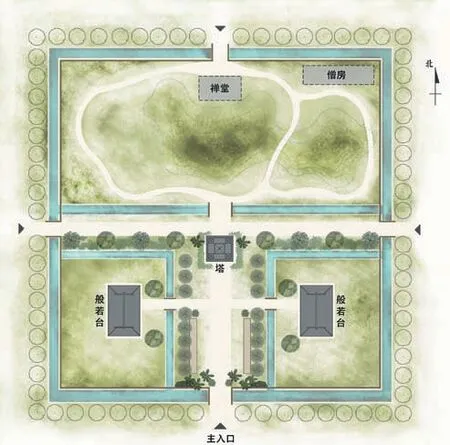

综上,对《南朝双观音造像碑》碑阴图像中的佛寺及园林进行复原研究与推想(图20~22):其寺院为方形格局,外围渠池环绕,经一平板桥作寺之入口,寺院中心建筑为金刚宝座塔,塔前院落规则严整,塔后山林荫蔽。寺内横、纵2条主路交汇于塔前;入口两侧对植卵圆石块围合的龙舌兰类花草,其后各植一株芭蕉;塔后横向主路连接东西,沿路间植如娑罗、菩提等高大乔木,乔木之间近渠岸处丛植筇竹,塔周围也植筇竹丛为篱墙,两侧再植芭蕉。塔前为集会活动场地,两侧对称列植乔木。讲经、法会等集会活动进行时乔木下可置座席(或矮榻),座席之间为表演场地,南端有芭蕉石景,北端亦是龙舌兰状花草。院落东西两侧对称布置高耸之般若台,前植高大乔木,莲渠围合㉒,亦有平板小桥。寺院后有人工堆叠的大型假山,由横向的莲渠与院落南部分隔开,平板桥通行,其上满栽植物,形态自然。此区域内推测应还建有禅窟、禅房、讲堂或僧房㉓。

图20 《南朝双观音造像碑》碑阴寺院复原平面图(作者绘)

据此可一探南北朝时期佛寺园林的构成内容、布局形式和营造特征。“渠/池-桥-莲花”的入口模式,表达的是受佛教净土信仰影响的寺外环境:渠池环绕,水中遍植莲花,平桥入口,岸边植树。在总体布局上主要建筑位于前部院落,院内树石花草、池渠流布,山林多在寺院后部。考虑到南北朝时期新创大寺的营造者多为皇室贵族,该布局许是对皇家苑囿“前宫后苑”布局模式的反映。塔位于寺院中心反映出魏晋南北朝早期“塔院式”佛寺的特点;塔前两侧对置高大壮观的般若台。寺院后部的山林,一方面应是受到皇家园林中多筑大型土山的影响,另一方面或象征佛经中的灵鹫须弥二山,此后山兼具游赏和修禅之功能;南部小山反映了南北朝园林中营造小型石山和植物组景的做法,尤其是石与芭蕉的组合,或为后世园林和绘画中芭蕉湖石组景之滥觞。寺中的植物配置反映了南北朝时期佛寺园林营造中对植物的偏好:一为具佛教象征意义且适应本地气候的植物,如莲、芭蕉、筇竹和娑罗双树等,不过尚不知娑罗双树南北朝时是否已引进中土,或许有本地的替代树种;二为形态特殊的奇草异木,如形似龙舌兰的花草,这类植物多产自南方热带地区,其选取可能与佛教发源地印度的植物特征有关,也可能是一直以来受皇家苑囿中喜植奇异花木之风气的影响㉔,碑中“单株种植,基部围圆石”的布置反映了南北朝园林中对特殊观赏花草的一种植栽方式。整体看来,植物的营造竖向层次丰富,大乔木和小灌木结合,前院集会活动空间的植物大多为对植和列植,可作遮阴、分隔空间和围合场地之用;特殊观赏植物则通常对植于重要节点处,以发挥其景观效果和强调中轴之作用;后山植物则追求自然山林的效果。这些种植方式贴合场地内的活动需求,在皇家苑囿和士人园林的相似空间中同样适用。由此可见,该图像所反映的佛寺园林的组成内容、格局和营造特征深受皇家苑囿和士人园林的影响,但同时在佛教经义和佛教活动的影响下,又形成了许多自身的特点。

图21 《南朝双观音造像碑》碑阴寺院复原剖面图(作者绘)

图22 《南朝双观音造像碑》碑阴寺院复原鸟瞰图(作者绘)

注释:

①《续高僧传·卷第六》。

②《佛说普门品经》。

③此碑出土于清光绪年间,现存拓片上并无纪年,学界对其年代仍有争议,本文参考文献[8]中的年代判断。

④《全梁文》卷一·八元帝《揚州梁安寺碑》。

⑤《世说新语笺疏》“陵云台”。

⑥《出三藏记集·卷第十三》。

⑦ 《名僧传·第十六·昙斌》。

⑧《出三藏记集·右十二首杂图像下卷第九》。

⑨《魏书·卷一百一十四·释老志》:“是岁[天兴元年(398年)],始作五级佛图、耆崛山及须弥山殿,加以缋饰。别构讲堂、禅堂及沙门座,莫不严具焉。”

⑩如南北朝文人沈炯《同庾中庶肩吾周处士弘让游明庆寺诗》:“鹫岭三层塔,庵园一讲堂。”

⑪《历代名画记·卷一·论画山水树石》。

⑫唐光启三年(887年)进士郑谷《净众寺题水》。

⑬《蜀都赋》“……于是乎邛竹缘岭,菌桂临崖……”

⑭梁·江洪《和新浦侯斋前竹诗》。

⑮陈·阴铿《夹池竹诗》。

⑯梁·沈约《咏檐前竹》。

⑰《大般涅槃经疏·卷一》。

⑱《一切经音义》:“……娑罗双树,……其树似槲而皮青白,叶甚光润,树汁流出凝结如香,如来涅槃处也。”

⑲《艺文类聚·卷八十七》:“华林园有芭蕉二株。”

⑳东汉僧人所译《五阴譬喻经》《水沫所漂经》中皆有“想如夏野马,行如芭蕉树”的譬喻,文献[19]中认为此喻是因芭蕉中空,至晚在南北朝时期,文人就开始以芭蕉喻性空不坚,并且这种譬喻根植于佛家经典。

㉑汉晋以来,皇家贵族营造园林时便喜好种植珍奇花木,这类植物多产自南方亚热带和热带地区,晋嵇含《南方草木状》曰:“南越交趾植物,有四裔最为奇,周秦以前无称焉。自汉武帝开拓封疆,搜來珍异,取其尤者充贡。”这种风气延续到了南北朝时期,在佛寺园林中亦有体现。

㉒现实寺院中可能为院墙、回廊或密植围合。

㉓复原平面图中讲堂和僧房的位置参考赵彭城北朝佛寺遗址和北魏方山思远佛寺遗址中的建筑基址的位置。

㉔《三国志·魏志·魏帝纪》载洛阳华林园景初元年(237年)“起土山于芳林园西北陬”《建康实录》记建康华林园宝鼎二年(268年)“……大开苑囿,起土山作楼观……”