宋元之际的“方氏合族”与方回的诗歌宗派观

2022-06-06郭庆财

郭庆财

宋元之际,淳歙地区的方氏文士辈出,著名的有方逢辰和方逢振、方岳、方回、方一夔等人,他们不但地缘相近,而且属于同宗。其中,方逢辰、方回在“合族”方面做了许多努力,开展了撰谱、建祠、祭祀等活动,表现出显著的宗族意识。本来,作为家庭、家族、宗族三种血缘关系的最外层,宗族属于五服之外的父系同姓族群,显得虚泛而薄弱,但从另一个角度来看,宗族是一种更为广阔的视域,它不但超越于家庭和家族之上,也超越了狭隘的地域观念,而对广大族人产生了较大的凝聚力和认同感,故而成为区域文学研究中独特而有效的视角。本文即以方回为例,从宗族观念的角度重新探究其诗歌思想,尤其是诗歌宗派观念,对其著名的“一祖三宗”说也重新做一检视。

一、血缘与地缘:从石峡书院之会看“方氏合族”

至元十八年四月十七日,方回以建德路总管兼府尹的身份,赴淳安的石峡书院拜谒方逢辰、方逢振兄弟二人,感慨之余,作了《石峡书院赋》并题诗,《赋序》开篇云:“歙睦两郡之方氏,皆东汉贤良真应仙翁之后。”(1)李修生主编:《全元文》第7册,南京:凤凰出版社,1998年,第2页。他将真应仙翁方储视为双方的“共祖”,又称方逢振为“同年宗兄”,并追忆了方氏宗族自上古以来的发展历程,可以称得上是一篇简明的方氏宗族史。又联系到此前不久,方回刚刚祭奠了位于淳安的东汉贤良真应仙翁之墓(石峡书院就在仙翁墓附近),方回此次拜谒方逢辰兄弟之行可谓大有深意。

方回与方逢辰兄弟均是宋元之际的著名文士,方回是歙州人,时任建德路总管兼府尹;方逢辰是严州淳安人,淳祐十年进士第一,曾官至吏部侍郎、户部尚书等职,宋亡后不仕,一直闲居于故乡淳安,与其弟逢振讲学于石峡书院。双方的交往中有很多问题:真应仙翁是何许人也?为什么被后人视为方氏共祖?歙州方氏和淳安方氏又是怎样的关系?这些与方回的交游范围、宗族思想、诗歌观念是否有一定的关联?皆值得考究一番。

首先,关于真应仙翁被视为方氏“共祖”的问题。真应仙翁原名方储,生于东汉初期。其族原居河南,其祖父方纮因避王莽篡乱迁徙至歙之东乡(即淳安),开始绵延生息,生齿日繁,方纮也成为江南方氏的始祖。相较于方纮,其孙方储在家族史上的影响更大。方储善星文图谶之术,东汉和帝时举贤良方正,后为洛阳令。其事迹可见诸方回《歙县柳亭真应仙翁庙记》:

章帝(按:盖“和帝”之误)当郊祭,以公知天文,问之,公劝毋往。帝发时,风景明淑,公称疾不从行,既而雨雹如斗,死者千计。使者召公,已死。帝哀伤之,赠太常。丧归家,发视之,惟只履,与旧所遗履合。又公令洛阳时,尚书张林使窦宪杀人诬吏,公发白其奸。今回以史所书同时官爵、姓名、年数旁证之,大概良是。公既归葬,民世世祠之。(2)李修生主编:《全元文》第7册,第288页。

方储于天变灾异预言若神,于是死后被视为可以福佑人间的神灵,受到当地百姓的世世祠奉,据说凡逢水旱,祈祷必应,乃至“每岁春夏之交,虽邻近有疫疠,唯此无一疾病,实神以安也”(3)方善祖等纂修:《歙淳方氏柳山真应庙会宗统谱》卷17《庙额·敕赐黟县侯庙额》,清乾隆十八年刻本。。淳歙地区由对方储神异能力的膜拜,逐渐发展成广泛的民间信仰。

值得注意的是,方储信仰又经历了由地方神崇拜到祖先崇拜的过程。这种转变首先发生在歙州。方储死后,淳、歙两地均建有祠庙:一在歙南柳亭山,此为方储的潜修之地;一在淳安东廓,此为方储葬地和江南方氏的族源地。北宋端拱元年(988),方氏裔孙方忠正将歙南的方储庙移建至柳亭山麓的左昌河畔,此地为方忠正的曾祖父方蒙的旧居,而且开始置祀田,招僧人管理,表明柳亭山的方储庙开始由名人专祠变成了方氏宗祠(4)参见朴元熇《明清时代徽州真应庙之统宗祠转化与宗族组织》,《中国史研究》1998年第3期。。对此,生长在歙南地区的方回显然是熟悉的,这对他的宗族意识也有深刻的影响。

淳安东廓的仙翁庙声誉更隆,这主要得力于宋徽宗的表彰。徽宗政和四年(1114),有司以天子之命修葺洛阳公庙(即方储庙);政和七年(1117)又赐额“真应”,自此方储就有了“真应仙翁”的名号,淳歙两地的“仙翁庙”均更名为“真应庙”。淳安东廓的真应庙被赐庙额,是由于“民间水旱,祈祷必应”,而不同于歙南柳亭山的宗祠色彩。由于淳安真应庙到了宋末长期失修,方回在宋恭帝德祐元年(1275)就曾给时任“宗长”的方逢辰写信祈请修葺,却被婉言谢绝,方逢辰认为当时“戎狄豺狼,扰我金汤”,此举乃属于不急之务(5)方逢辰:《通方宫使造黟侯庙书》,《全宋文》第353册,上海、合肥:上海辞书出版社、安徽教育出版社,2006年,第185页。。入元后的至元十七年(1280)方回守严州,又上疏祈请重修淳安真应庙,曰:“学士则知尊祖,岿邱陇之犹存;故国谓有世臣,蔚衣冠之甚盛。聿新庙貌,允合诏条。……嗣续炽昌,今方姓多其后裔。载瞻桑梓,於穆柏松。八座尚书,实为宗长;三年太守,亦是仍孙。”(6)《歙淳方氏柳山真应庙会宗统谱》卷2《分派序》。“八座尚书”乃指方逢辰,“三年太守”是方回自指,两人作为方储后裔可谓一脉同宗。该疏的“嗣续炽昌”“载瞻桑梓”云云体现了显著的尊祖敬宗思想,隐然将淳安的真应庙视为方氏宗祠。至于朝廷是否修缮及何时修缮淳安的真应庙,由于资料缺乏故不得而知,可以确知的是,次年四月方回先是赴淳安祭奠了真应仙翁墓,随即拜访方逢辰兄弟于石峡书院,也就是本文开首提到的事迹。方回呼吁重修真应庙、祭奠真应仙翁墓、拜访方逢辰兄弟,均是方氏宗族史上的关乎“合族联宗”的一件大事,惜乎方氏宗谱和相关宗族史均未予关注。

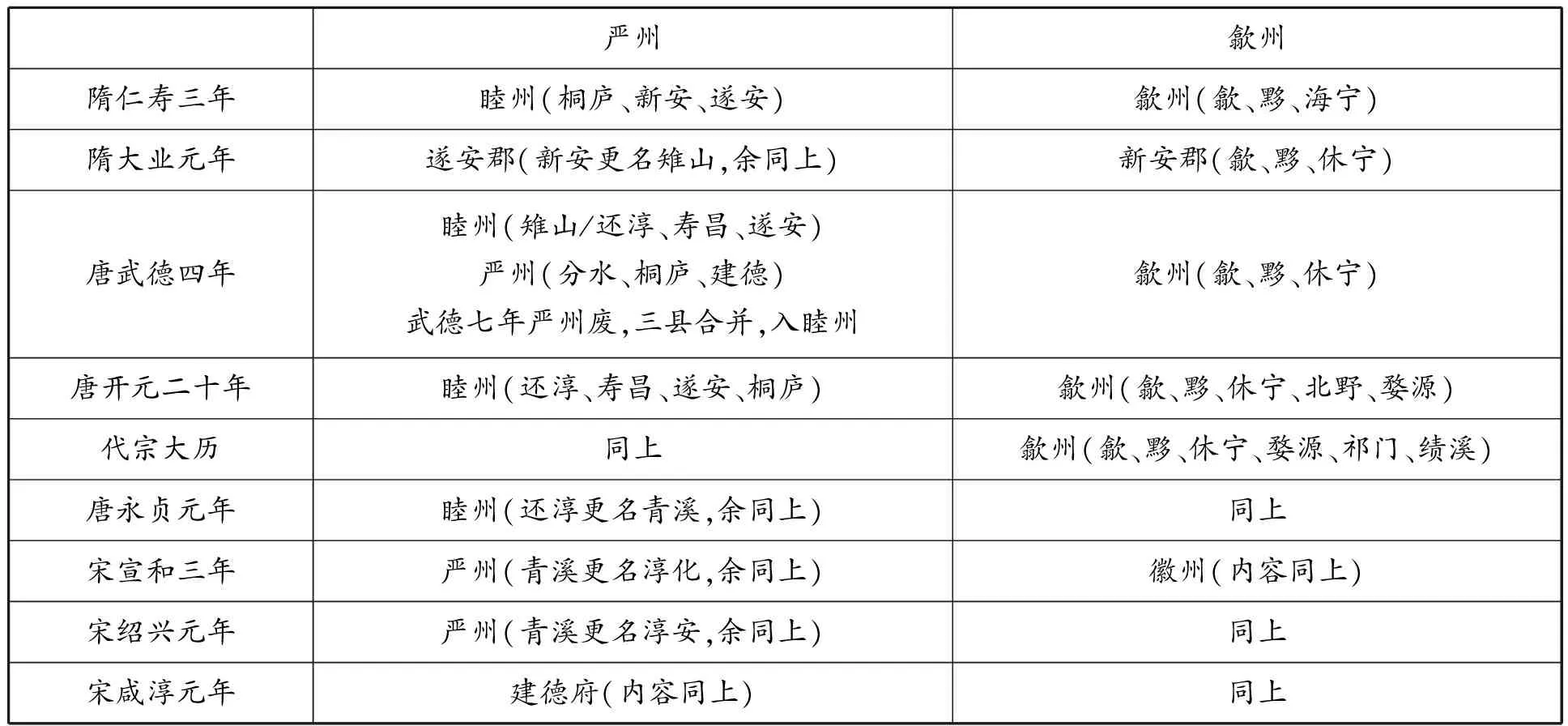

其二,方回与方逢辰兄弟交往中的地缘因素。淳安属严州,与歙州相邻,新安江一贯而下,沟通了两地的风土和地脉。两地在隋前本为一体:汉属丹阳郡,六朝称新安郡(或新都郡);隋文帝开皇九年将之分成遂安(睦州)和新安(歙州)两部分,自此严、歙两分的格局一直延续下来。此后严、歙两地的名称及区划沿革列表1(7)据《隋书·地理志》《旧唐书·地理志》《新唐书·地理志》《宋史·地理志》。。

表1

地理的沿革也影响到方姓族人之间的离合亲疏。方姓是淳安和歙州的大姓,两者一脉同宗,数百年来生息繁衍,星罗棋布;不过随着支派愈多(8)据《歙淳方氏柳山真应庙会宗统谱》,宋元时期淳歙地区共形成了十个支派:环岩派、灵山派、瀹坑派、瀹潭派、沙溪派、潜口派、苏磻派、佘坡派、磻溪派、柘田派(卷5至卷14)。,迁徙愈繁,各派之间的关系也渐趋疏远,甚至同宗相视如途人。方回本生于歙州,而出仕严州的经历成为他合族联宗的重要契机。方回自称“七载专城闲五载”(9)方回:《别秀亭五首》之二,《全元诗》第6册,北京:中华书局,2013年,第200页。,即指任职严州七年的经历:他于宋恭帝德祐元年(1275)七月知建德府(即严州)事,明年二月即以建德降元,入元复为建德路总管,直至至元十八年(1281)解任。严州的人文风物对方回有着巨大的吸引力,他的诗中经常出现严陵钓台、秀山亭、桐江等景观。他对严州的热爱不仅因为当地风景韶秀,山水清奇,更因为淳安是江南方氏的“族源”,即一千余年前方纮的始迁地,也是方回的祖籍,此番任职颇有一种“寻根”色彩。也就是说,无论自然环境还是人文环境,严州都是方回精神上的家乡。方回拜望宗长方逢辰体现了他对方氏族源的认同和合族的愿望,也是方回将宗族观念由歙州向淳安传播的过程。

除了方逢辰兄弟,方回与淳、歙乃至莆田的方氏文士有着广泛交往,背后也是其合族联宗的意识。通过检索方回和宋元之际方氏族人的诗文集,现将方回与宗族中人的交往情况列表如表2。

表2

以上诸人皆是方氏宗族中人,分布于歙州、淳安、莆田三地,且分别以方储的三子方仪、方觌、方洪为宗。从亲缘关系来说,方回与以上人物颇为疏远,即如关系最近的方岳来说,也已越出“五服”关系之外。但方回秉持的是“大宗”观念,提及以上人物时常称“吾宗”,表现出浓厚的同宗意识,比如南渡以来歙州方氏擢第者七人(方有开、方恬、方移忠、方贡孙、方岳、方琢、方回),方回称为“宗盟七桂枝”(10)方回:《方去言府判挽诗二首》其二,《全元诗》第6册,第407页。,话语中充满自豪。“大宗”世系成为方回与淳歙士人交往的重要凭借和纽带,其中又以方逢辰和方岳最为典型。

方回与方逢辰的交往已见上文,相较而言他与方岳的关系更为密切。方岳(字巨山,号秋崖)是歙州祁门人,不仅是方回的同宗前辈,且是世交:其与方回的九叔父方琛相交甚厚,与方回父亲方瑑亦为郡学同学(11)参见方回《叔父八府君墓志铭》,《全元文》第7册,第421页。。方回成年后颇得方岳的推奖和指授,他自称“年二十九,见知于秋崖方公岳”(12)方回:《先君事状》,《全元文》第7册,第392页。,又说:“回宝祐乙卯至祁门,上谒宗伯秋崖先生,一见客之门下。夜置酒诵诗彻晓,今再至已三十年。”(13)方回:《〈怀秋崖〉序》,《全元诗》第6册,第47页。在政治立场上方回与方岳都力斥与北人和议,方岳屡忤权奸史嵩之、丁大全、贾似道,因不为时用而隐迹山林。方岳死后,方回有多篇挽诗表达悼念,如“木绵老鬼死遗臭,万古秋崖姓字香”(14)方回:《寄同年宗兄桐江府判去言五首》其二,《全元诗》第6册,第366页。。诗中对贾似道的恨怨、对方岳的景慕截然分明。至于方岳对方回诗歌宗派观念的深刻影响,则留待下文再论。

方逢辰、方回都是宋元之际合族实践的积极推动者,开展了撰谱、建祠、祭祀等一系列活动(15)方逢辰身为“宗长”,亦努力推进方氏合族,其对方氏族谱编纂的贡献,详见第三节。,方回的贡献尤著。他虽不像方逢辰那样担任宗长,但又是宋元之际方氏宗族的核心:当时淳安和歙州方氏的中心人物分别是方逢辰和方岳,方回和他们都明确了宗亲关系,这种交往打破了地域限隔,大大增强了方氏宗族的地域影响力和凝聚力。

二、方回的宗族诗学之一:方氏诗歌宗派的建构

方回作为宋元之际的著名诗人,其合族联宗意识也延伸到了诗学观念里。这首先表现为他对宗族中诗人的特别关注,并形成了“方氏诗歌宗派”的观念。“宗派”一词本指宗族的传衍源流,以血缘为纽带,包含了主流和旁支、本干与派生的关系。而合族背景下的“宗派”则有更多人为建构的因素,合族者的“宗派观念”颇值得探究。这种观念大抵包含了三义:1.以宗族早期的某位优秀人物为楷模;2.后人的“统绪”意识和传承不坠的使命感;3.同一宗族的认同感和凝聚力。有学者指出,吕本中《江西诗社宗派图》的拈出,即有宗族结构的影响(16)参见龚鹏程《江西诗社宗派研究》(文史哲出版社1983年版)论及吕本中批评意识的产生时对“宗族结构”有简要论述(见该书第三卷第三节)。。方岳和方回作为方氏宗族的著名诗人,对江西宗派均有所关注(17)方岳《黄宰致江西诗双井茶》:“黄侯授我以江西诗禅之宗派,瀹我以双井老仙之香雪。”(卷34)再如方回评晁冲之:“吕居仁亦以其诗入派,此诗才学后山,便有老杜遗风。”(方回《瀛奎律髓彙评》第761页),但他们论诗时更回归“宗派”的本义,着眼于方氏宗族的诗歌传承,标榜方氏诗歌宗派,可以说是把宗族诗学“统系化”了。

方岳与方回除了共同的始祖方储外,也有较为晚近的共祖,那就是晚唐著名诗人方干(字雄飞,号玄英),其名经常出现于两人的诗文中。方干是真应仙翁的二十九世孙,本为淳安人,后迁徙至桐庐白云源,是方氏宗族史上的著名人物。其现存诗作均为律绝,清新和婉,萧散闲适,但又对属工稳,格律谨严,尤精于江南风物的摹画。唐宣宗大中年间方干连举进士不第,愤而隐居会稽,渔于鉴湖,萧然自放。《唐才子传·方干》载:“王公嘉其操,将荐于朝,托吴融草表,行有日,王公以疾逝去,事不果成。干早岁偕计往来两京,公卿好事者争延纳,名竟不入手,遂归,无复荣辱之念。”(18)傅璇琮校笺:《唐才子传校笺》第3册,北京:中华书局,2002年,第375页。方干终生为一介布衣,入宋之后却得到了官方表彰和名流的品题,由此声名赫赫。范仲淹景祐四年(1037)守睦州时,曾绘其像配享子陵钓台书院,并为方干建清芬阁以表彰其操行,且赋诗《题方先辈山居》:“高尚继先君,岩居与俗分。有泉皆漱石,无地不生云。邻里多垂钓,儿孙半属文。幽兰在深处,终日自清芬。”(19)董弅编:《严陵集》卷3,《景印文渊阁四库全书》第1348册,第551页。政和四年(1114),有司以天子之命修葺洛阳公庙,裔孙方仕爕乃“考其后封侯伯以上及元英先生三十二人绘像于庙壁之左右”,将方干单独择出,和严子陵、范仲淹同入严州的钓台书院祠奉(20)方仕燮:《方氏续修族谱序》,方善祖等纂《歙淳方氏柳山真应庙会宗统谱》卷2《各派谱序》。,他因此也成了严子陵品格的代言人和严州地方文化的一部分。据《河南方氏衍庆图》,自方干以至方岳、方回的世系关系是:

方干—羽—栻—公叔—焕—珎—垕—子兴—琢—方回

可知方回与方岳均出方干一系,血缘在“五服”以外。方岳自称:“余家自严徙徽,而谱系远矣。”方干就是睦州(后称严州)淳安人,是方岳的七世祖。方岳在诗中写到方干其人其诗时,常系以“宗派”,其诗云:“唐人犹有故家存,山里鸬鹚步下村。宗派傥容诗嗣续,横枝吾亦是儿孙。”(21)方岳:《次韵徐太博》,《秋崖先生小稿》卷4,明嘉靖五年方谦刊本。“鸬鹚步下村”即鸬鹚源,是方干的故里和垂钓之处。方岳所谓“宗派”,有时指宗族谱系,有时又指诗歌宗派,而其《重题钓台》云:“最喜吾宗诗有派,每依苍石插樯竿。”(22)方岳:《秋崖先生小稿》卷10。则是将诗派和宗族流派统合起来了:“宗”是方氏宗族,“派”则是诗学传统的赓续,方岳更是自居为宗派传人。方岳诗作句律清圆,琢句工稳,且强调苦吟,均有方干的深刻影响(23)论者评方岳诗或云其受杨万里、范成大的影响,或云受四灵的影响(钱钟书《宋诗选注》、张宏生《江湖诗派研究》),均未指出其与方干诗歌间的影响关系;其实后者才是方岳明确标举的诗学楷模。。

深受方岳的影响,方回也以“方干云孙”而自矜(24)方回:《记三月十日西湖之游吕留卿主人孟君复方万里为客》,《全元诗》第6册,第389页。,还常把方干和真应仙翁方储相并提:“歙溪真应仙翁墓,严濑玄英处士祠。”(25)方回:《送方复大宣城学录》,《全元诗》第6册,第477页。“仙忝真应宗,诗愧玄英属。”(26)方回:《秀山霜晴晚眺与赵宾暘黄惟月联句》,《全元诗》第6册,第578页。而方回任职严州也给了他寻访先祖遗踪的机会,约在至元二十二年(1285),他同桐庐人杨德藻共游鸬鹚源,凭吊方干的故居并夜宿其中,且作诗云:“吾家三拜公,晚唐老诗伯。衣冠世不坠,奕叶绍桂籍。”(27)方回:《同杨明府华父夜宿鸬鹚源》,《全元诗》第6册,第102页。在方回眼中,方干兼有“祖宗”和“诗宗”的双重身份,他对方干的高尚操守心存敬意,对其不凡诗才多致景仰的同时,也以接续方干的“诗脉”而自任,自许“诗名聊得继方干”,表达了明确的诗歌统绪意识。

方回为诗不但要“继方干”,还要“继方岳”。这首先是因为方岳是方回的师长,对方回的诗学多有启沃之功。其次,方岳的诗歌“宗派”观念对方回亦有影响,自己有心承袭方岳的诗学衣钵。他曾作诗表达对方岳的怀念:“倏三十年如一瞬,东坡门下愧双溪。”(28)方回:《怀秋崖》,《全元诗》第6册,第47页。“双溪”是苏轼的族孙苏元老的号,亦以文学名家,方回将自己比作苏元老,以未能继承方岳诗学而抱憾,这当然是谦辞。同时他又表示,方岳后人能够克绍先业仍令人欣慰,如称述方岳之侄方贡孙(号竹溪君):“不见秋崖老,吾宗尚有人。”(29)方回:《湖口寄方去言》,《全元诗》第6册,第54页。又在给方岳侄孙方洽的赠诗中云:“虚谷宗生双鬓秃,秋崖家学一灯传。”(30)方回:《送方仲和信州学正》之二,《全元诗》第6册,第534页。更是在慨叹自己衰老的同时,称赞方洽能得方岳的诗学之传。

方回同方氏宗族其他诗人的交往,也颇有同气相求的意味。所谓“诗可以群”,而对于方氏宗族而言,诗歌也成了“合族”的重要纽带,让他们能借诗相亲。方回与方岩夫、方观、方召、方初元等同宗人物交往,均有往来吟诗的记录(31)参见本文表2,兹不具引。。如果说方回建构的宗派以方干、方岳为根干,则以上诸人均为枝叶,或者说前者为“宗”而后者为“派”,总体呈现出一源众流的景象。基于这种诗歌宗派意识,方回为诗对本宗先贤也有自觉继承,其所继承者更多的是创作主体的品格情操方面,大约表现为两个方面:

一是诗人的隐逸情怀。严州与歙州(徽州)都有悠久的隐逸文化,严州的严子陵钓台,徽州黟县的“小桃源”均为代表;方干作为家族的先贤,其事迹更强化了这隐逸文化传统。如果检阅方干诗集会发现,“钓台”“渔翁”等意象反复出现,隐喻了对官场的逃离和对心中自由世界的归依。受其影响,垂钓主题也成为方氏宗族文学中的长久回响,他们经常表现出对严濑、钓台和先贤方干的高度崇敬和亲近。方岳即是典型,他晚年曾因忤贾似道党而在家闲居约六年,二十多首《山居》诗即是此时生活的记录,上引《次韵徐太博》诗也表达了对方干“鸬鹚源”的神往。方回亦把七里滩当成了自己的故乡,如“归心七里滩头棹,客思三茅阁上灯”(32)方回:《思家五首》之二,《全元诗》第6册,第539页。。渔翁本就是古典诗歌中遗世独立、清高脱俗的意象符号,严州一带江湖满地的水域更易让这种意象和理想得到安顿,先祖方干则成为隐逸江湖的化身。方回在经历了宋末的宦海险恶和降元后的进退失据后,终于决心归隐,而严州钓滩成了他晚年的精神归宿。

与之相关的是诗作之“格高”品质。方回论诗以“格高”为第一,而“格”应以诗人的品节为根本,品格高才有诗格高。这方面他也以方干、方岳为楷模。方回看来,方干作为晚唐的著名隐士,其不事王侯、高尚其志颇有先贤陶渊明、严子陵等人的风采。他同杨德藻共游鸬鹚源时赋诗云:“老夫今十年,往来钓台侧。汗颜不敢登,人品霄壤隔。”(33)方回:《同杨明府华父夜宿鸬鹚源》,《全元诗》第6册,第102页。对于方岳,方回也多赞其人品:“崖仙终牖下,壑鬼死漳南。人品谁今识,朝端汝岂堪。”(34)方回:《追怀秋崖吏部知郡宗伯》,《全元诗》第6册,第372页。对方岳品格的崇敬不仅在其“生无媚骨,与世少谐”的脾性,更在于其洁身而退的冰霜品节,这亦与方干相似。方回对方干和方岳品格的称颂应是真诚的,其中也包含了自我人生感悟,乃至有切肤之感。方回于宋德祐二年以严州守臣的身份降元颇致訾议(35)参见方回《先君事状》,《全元文》第7册,第393页。另外,潘柏澄《方虚谷研究》(新文丰出版公司1978年版)、许清云《方虚谷之诗及其诗学》(台湾东吴大学中国文学研究所1981年)、詹杭伦《方回的唐宋诗律学》(中华书局2002年)等书均力辨方回品节有亏之诬。,且成了他后半生痛苦的心结。他至元十八年后寓居钱塘,以卖文为生,“徜徉钱塘湖山间二十余年”,至死不复出仕(36)洪焱祖:《方总管回传》,《新安文献志》卷95上“行实”,合肥:黄山书社,2005年,第2402页。。在“天地闭,贤人隐”的易代之际选择隐居,可谓是对早年出仕新朝的自我救赎,一定程度上保全了气节,这种选择应有前贤方干和方岳的影响。

综上,若考诸诗歌史实况,方氏宗族的诗歌并算不上严格的宗派,诗风和诗学思想的传承亦不甚明晰,但方回对方干、方岳的推崇和承续意识却彰显出浓厚的诗歌宗派观,这种宗派观根植于宗族观念,是对宗族文化的一种认同和标榜,其基础是祖先崇拜情结;隐逸情怀和清高品格则是方回从宗族前辈那里所汲取的诗学营养。

三、方回宗族诗学之二:对“一祖三宗”说的再检视

方回的合族观念,对他的“一祖三宗”说亦有启发。“一祖三宗”说是他有关江西诗派的著名论断,为学界广泛熟知——即以杜工部为“一祖”,以黄庭坚、陈师道、陈与义为“三宗”。但是方回为什么采用了“祖宗”的话语模式?其思想依据何在?对此学界讨论并不多。而该问题也将影响到对“一祖三宗”说的理解深度,故值得再做思考。笔者认为,宗族观念是“一祖三宗”说的重要思想背景;禅宗虽也讲祖宗门庭,却并不是方回“一祖三宗”的思想缘起(37)方回《名僧诗话序》提及禅门宗派:“六祖之派分为五宗,摩呵斥骂、奇险谲怪,其语实出入于诗人之诗。”(《全元文》第7册,第83页)从上下文看,方回认为这是世道衰颓的表现,对这种“耽博溺异、往而不返”持批判态度。方回作为朱子理学的重要传人,其辟佛的言论亦多见,如云:“佛之学寂灭为乐,其变也,诞而为禅机。”(《送胡子游赴调序》,《全元文》第7册,第53页)因此认为方回“一祖三宗”说是受到禅门宗派的影响是站不住脚的。。《瀛奎律髓》中方回在“一祖三宗”的论断之后,接下来一句“余可配飨焉”,也印证了其所受的宗族祠祭的启发。

若考诸源流,“祖宗”概念是与宗法传承世系联系在一起的,《礼记·丧服小记》云:

别子为祖,继别为宗,继祢者为小宗。有五世而迁之宗,其继高祖者也。是故祖迁于上,宗易于下。尊祖故敬宗,敬宗所以尊祖祢也。(38)《礼记正义》卷32《丧服小记》,《十三经注疏》本,北京:中华书局,1980年,第1495页。

“别子”是相对于国君的嫡长子而言的,即庶子之长子,大多受封并世代居于采邑,因其在始迁地开国封疆,故称“始祖”,即始封君,其嫡系后人为“继别者”,一直继袭而百世不迁,此即“大宗”(39)“大宗”与“小宗”具有相对性,此“大宗”相对于天子又为“小宗”。。“继祢”者,即不能“继别”而只能“继父”的普通宗支,他们又成为各自子孙的祖先,此为“小宗”。所谓“五世而迁”,即在世系认定上明确以五世为限:若从某人的宗亲关系来看,有第一旁系(兄弟一系)、第二旁系(同祖父者)、第三旁系(同曾祖者)、第四旁系(同高祖者),第五旁系出此范围,血亲疏远,宗亲关系也就宣告终止,且无丧服规定,此为“五世而迁”。小宗的世系由高祖算起,随世代繁衍而逐代下移,是一个动态的过程,并不讲“始祖”;而大宗既为“继别”,其始祖百世不变,以始祖为基点可以向后世无限延伸,凡属同祖的直系旁系子孙均可包容于其中,故其收族的范围即比小宗要大得多。

秦汉以来宗法制虽逐渐消亡,但“大宗”“小宗”观念在世系的认定方面仍顽强存续下来,到了宋代更有宗法复兴之势(40)参见冯尔康《中国宗族史》第三章第一节《重建宗族制度的主张》,上海:上海人民出版社,2009年。,且以小宗世系观念为主导。体现在族谱方面,由于“世次荒邈,则统序脱略,莫能纪远,故多叙小宗”(41)史在鑛等编:《史氏谱录合编》卷6,清康熙三十二年八行堂刊本。,一者唐末衰乱造成许多家族的传承世系不清,再者由于宋代科举给寒门子弟带来了身份巨变,由贫贱而富贵者其先祖多湮没无闻,这都是“小宗谱法”盛行的原因。体现在祠祭方面,宋仁宗庆历间规定:贵族、官僚可以依照爵位品级设立家庙,祭祀四代;士人、庶人不得立庙,只能在寝室供奉祖先牌位,祭祀父亲一代。宋徽宗朝进一步规定:“执政以上祭四庙(高、曾、祖、祢),余通祭三庙(曾、祖、祢)。”(42)《宋史》卷109《礼》,北京:中华书局,1985年,第2632页。对官僚士庶祭祀范围的这种限制,曾引起过程颐的不满,他认为高、曾在五服范围,大多数官员和平民却不能祭祀高祖、曾祖,显然不合乎情理,因此他私自实行了“祭五世”的做法。受其影响,朱熹的《家礼》主张官民都可以祭祀高、曾、祖、祢四世,相对于“祭三世”的规定已经有所扩大;还认为民间开始出现的一些建立宗祠、祭祀始祖的行为也无可厚非,在“法制不立,家自为俗”的情况下“从俗可也”(43)朱熹:《答潘立之》,朱熹撰,郭齐等点校《朱熹集》卷64,成都:四川教育出版社,1986年,第3373页。,都暗含了一定的大宗色彩,对民间的宗族活动有一定的导向作用。

到了宋末元初,“大宗”观念在民间逐渐流行,始祖崇拜和始祖祭祀渐成风气,如俞氏宗族“每岁寒食,主祭者率子弟各执事,自始祖而下合祀焉”(44)徐元杰:《楳埜集》卷10《洪庆庵记》,《景印文渊阁四库全书》第1181册,第748页。。戴表元迁居剡源后的祠堂“初祖以下在北室,高祖六四府君在中室,五祀诸神附南室,唯土地之神在下室”(45)戴表元:《剡源集》卷23《迁奉祠堂文》,四部丛刊景明本。。徽州的乌聊山忠烈庙所祭祀的始祖汪华、篁墩世忠庙所祭祀的始祖程灵洗也是典型例子。在谱牒的纂修方面,宋末元初的《庆源詹氏族谱》《汪氏渊源录》《新安汪氏族谱》《汪溪金氏谱》等,主张追远至始祖,故世系大增(46)参见陈栎《汪溪金氏族谱序》《跋五城黄氏族谱》《徐氏族谱跋》(《定宇集》卷2、卷3、卷3,《景印文渊阁四库全书》第1205册)。。编定于南宋咸淳十年的《方氏统宗衍庆图》也是大宗谱系,方逢辰即是重要推动者,方桂森序称:“会礼部蛟峰(方逢辰号)公始有合族之举,收涣萃散,各出源流,合并一集,万派千支,连珠贯玉,绰乎可观,了然在目,本支百世,若指掌然。”(47)方桂森:《方氏衍庆图序》,明刻本。其编纂范围囊括了淳歙两地的方氏贤能,淳安的方逢辰,歙州的方岳、方回等当代著名人物全部编入谱中。这些都显示了元初地方精英在联宗共治方面的新探索。“大宗”观念盛行的原因大概有三:一,大量世系久远、聚族而居的义门宗族的表率作用。入宋以来出现了大量同居共财的大家族,如汉阳张昌宗宗族八世同居、青阳方氏宗族十一世同居、会稽裘承洵宗族十九世同居,因其最符合儒家睦族敬宗、长幼有序的齐家之道而受到宋廷的旌表(48)参见王善军《宋代宗族和宗族制度研究》,北京:人民出版社,2018年,第58页、59页。,这些都突破了“小宗”家法而有垂范作用。二,宋元之际的战乱反倒强化了宗族的凝聚力,随着战乱的结束,众家族由颠沛离散而趋于稳定,为保障其作为地方精英的权力,族人也渴望聚族以亲,统合以强。三,元初科举制度的结束使地方精英仕进无门,为了家族的延续和发展,联宗共治以重建血缘凝聚力也是这种转变的原因之一(49)参见刘成群《元代徽州理学家群体与新安理学的传承发展》,北京:中华书局,2015年,第178~180页。。方氏宗族建方储祠庙、修联宗统谱等行为也应作如是观,联宗共治也成为方氏在特殊时代的重要举措,关键在于始祖的确立和宗支源流的辨明。这不但体现于方氏家谱的编纂中,也影响到方岳、方回等人的学术史思维,成为追源溯流思想的一种隐喻。证之方回的言论,他曾数次以“祖宗”说诗(50)如方回《汪斗山识悔吟稿序》:“古诗以汉魏晋为宗,而祖三百五篇、《离骚》;律诗以唐人为宗,而祖老杜。沿其流止乾淳,溯其源止洙泗。”(《全元文》第7册,第92页)《跋刘光诗》:“以毛诗、屈骚为祖,以《丽泽选》为宗。”(同上,第222页),论及理学宗派时亦采用了“祖宗”式的表达:“八圣四贤暨濂洛关西,学之祖也;张宣公、吕成公早世而书传,朱文公独后死而书大备,学之宗也。”(51)方回:《送柯德阳如新城序》,《全元文》第7册,第43页。由此推之,其“一祖三宗”说绝非偶然。

方回的“祖”“宗”并提,体现了“大宗”世系盛行时对“始祖”的强调,因为“小宗”世系并不论始祖;另外,方回赴淳安拜访方逢辰兄弟,并作《石峡书院赋》,显示了淳歙方氏同宗共祖的大宗观念,其事在至元十八年;而他提出“一祖三宗”说的《瀛奎律髓》编成于至元二十年(52)关于《瀛奎律髓》的编定时间,请参见田金霞《方回〈瀛奎律髓〉研究》(浙江大学2013年博士论文)第一章第二节。,即拜望方逢辰兄弟后二年,两者之间应有一贯性。若基于此宗族观念再审视“一祖三宗”说,可能会有一些更深入的理解:

首先,“一祖三宗”说与合族联宗相似,均以秩定宗祖、辨明源流为核心要务。联宗的思想基础是“始祖崇拜”,因此确立诸宗的始祖而奉祀之乃属首要,既表明后裔不忘本,也包含了名门正宗的自我标榜。影响及于宗派观,方回指出:“余平生持所见,以老杜为祖……此诗之正派也,余皆傍支别流。”(53)方回撰,李庆甲集评校点:《瀛奎律髓彙评》卷16《节序类》,第591页。在晚唐诗风、江湖诗派大行其道的时代,“一祖三宗”说具有针砭意义:即揭出正统,以江西诗法为正脉,反对四灵诗派和晚唐诗风的取径偏狭(54)方回论诗集矢晚唐,对晚宋的四灵诗派也多有批评,对此学界讨论较多。参见查洪德等《方回诗论中的“晚唐诗”》(《安徽师范大学学报》2021年第2期)。。

其次,由“宗”而“祖”的学诗路径。方回有鉴于学人盲目追随黄陈而忽略杜甫,故主张由“三宗”而上溯老杜,云:“少陵一老擅古今,学所从入须黄陈。”(55)方回:《赠江东李提学》,《全元诗》第6册,第264页。即是“陈师道、黄庭坚→杜甫”思路。不宁唯是,如果联系吕本中的《江西诗社宗派图》,其所列二十五人实为黄庭坚“一宗”所传之“派”,方回则更由“宗”而“祖”,不但将“一宗”扩展为“三宗”,而且上溯至“一祖”杜甫。如果拟之以族系,吕本中《宗派图》如小宗谱法,方回的“一祖三宗”则是建筑在吕本中《宗派图》上的大宗谱法。若联系方回与吕本中二人的相关言论,则会形成一个完整的“祖—宗—派”的诗学谱系。此处所论方、吕之间的联系并非牵强,因为方回对吕氏《宗派图》显然是熟悉的,诗文中曾多次言及;再者两者诗歌宗派论的背后均有宗族结构的影响,关于吕氏《宗派图》的宗族背景龚鹏程先生已有论述;至于方回“一祖三宗”说背后的宗族观念亦见前论。若考虑到吕本中时代正是“小宗谱法”盛行的时代(56)吕本中虽没有关于吕氏宗族方面的文字,但不太可能认可大宗世系。除了时代风气的影响外,一则其先祖可上溯到九世祖吕韬,再往上则世系不明(参见罗莹《东莱吕氏家族研究》,北京:人民出版社,2011年,第29页);再则小宗思想与科举和官僚制度相联系,有利于维护吕氏这一地方精英家族血缘的亲近和纯度。,相较之下方回的“大宗”观念更重始祖和远源,这可能恰是方回对吕本中《宗派图》予以“升级”的思想助力。

第三,方回“一祖三宗”的结构与宗谱亦相似,三宗间为平行关系,实为三种诗歌风格和流派,不过皆出自“一祖”杜甫而已。前人不晓此理,故多有疑问,尤其是陈与义与山谷、后山风格出入甚大,被列入“三宗”所引发的疑问最多(57)参见吴淑钿《“一祖三宗”说与陈简斋的诗学定位》,《学术研究》2014年第2期。。其实,若追溯“祖”“宗”的宗族思想渊源,则会明白“一祖三宗”说仅指三者同出一源,并没有合三者而一的意思,意谓三宗皆学老杜而又自成风格,难于一概而论。方回对“三宗”的差异即多有揭示,如“山谷弘大,而古诗尤高;后山严密,而律诗尤高”(58)方回:《瀛奎律髓彙评》卷17“晴雨类”,第667页。,“黄陈二老诗各成一家”(59)方回:《刘元辉诗评》,《全元文》第7册,第259页。,等等。“三宗”的诗歌面貌并不似,但又在格调风味方面可以相通。这也启发学者不应于形貌上求诗,而于主体的胸襟、修养、识见上着力,以达到诗格高迈的境地。

总之,方氏的联宗共治体现的是“大宗”观念,“大宗”则必确立始祖,必辨明源流。“一祖三宗”本身采用的正是“大宗谱牒”的模式。从某种程度上说,正是宗族意识催生了方回的“一祖三宗”说,也可以说“一祖三宗”就是方回心目中的“江西诗人宗族”。

四、“方氏诗歌宗派”与“江西宗派”间的一贯与扞格

基于以上分析,可知方回的诗学带有明显的宗族性特点,他的相关诗学思想也可称作“宗族诗学”,并呈现为两条线索:一条是对方氏宗族诗派的建构,一条是对江西诗社宗派的再建构,即“一祖三宗”说。前者是对方氏宗族诗歌的归纳和某种标榜,后者是将祖宗观念作为一种话语和思维方式,运用于江西诗派的诠释。前者以宗族世系为基础,探讨其诗歌传统;后者则以诗学流派为考察对象,宗族世系只是一种比拟。两者均体现了方回的宗族视角和诗学视角的融合,其中寓有一贯的诗学品格。

如果说到两者的共性,无论是方氏宗族的诗歌还是江西派的一祖三宗,均可以“格高”来概括。“格高”是方回一贯的诗学主张,但其内涵较为复杂,总的来说是“人格”和“诗格”的统合:既有品格崇高、胸襟高远的内涵,也有诗歌功力老成、不徇流俗的含义,而前者乃是后者的内在根基。对方干、方岳等宗族诗人,方回更多称赞其“人”之格高,此点已见前述;对江西诗派的始祖杜甫,方回多次赞扬其“不忘忧爱”的人格境界,对陈师道、黄庭坚的品节亦多称颂。这与方干、方岳的不事王侯、高尚其志虽事迹不同,但皆无愧于各自时势,可以说“易地皆然”。

但“宗族”和“诗学”两种视角毕竟不同,其评价标准有宽严之别。至于方氏宗族诗歌,其句法、格调、意趣等方面各自不同,只是在作者“同宗”的层面才得以称为“宗派”。也就是说,由于采取“大宗”的视角,凡方氏之共祖者均纳入考察范围,世代、人员的范围过于广大,且世系间的诗学与创作未必有传承和影响——这与血缘宗亲是两回事,故难以一律概之。另一方面,宗族的范围相对于整个诗歌史来说又是小的,显然不能持文学史家的高标准来要求族内人,因此只要是本宗族人,且在诗歌领域有所建树均应认可;这种认可,更多地出于感情上的亲近。

若从诗歌史的视角来看,方干诗是典型的晚唐体,其诗工于写山水景物,情致雅淡,诗风自然悠远,而极少用典;方岳除了深受方干影响,与江湖派亦有密切关系,他当时与刘克庄相颉颃,甚至被认为是江湖诗派的重要代表。但晚唐体、江湖诗派则是方回所极力反对的,他曾多次批评晚唐体只知在“工于写景”方面着力,不重学养而笔力薄弱,并批评刘克庄和江湖诗人的“格卑”。所以他在《瀛奎律髓》中所选方干和方岳的诗歌数量很少,方干10首,方岳仅3首,且评语极少,即有所评亦似有所保留。如评方干:“此篇起句超放,末句有终焉之志。佳句不一,予别已摘抄矣。”(60)方回:《瀛奎律髓彙评》卷23“闲适类”,第960页。对于方岳诗,他仅选了三首咏物之作,对具有较强江西色彩的《效茶山咏杨梅》,方回仅有一句诗评:“其诗不江西,不晚唐,自为一家。”(61)方回:《瀛奎律髓彙评》卷27“着题类”,第1210页。对另一梅花诗评曰:“年壮气锐,句律高峭。”(62)方回:《瀛奎律髓彙评》卷20“梅花类”,第842页。方岳学诗虽由江西诗派入手,但既熏染于方干,又受到杨万里、范成大的影响,造成了“清隽新秀”的主导诗风(63)陈訏:《宋十五家诗选·方岳小传》,清康熙刻本。,“句律高峭”的诗在方岳诗中甚少,选评此类诗也可见方回的审美趋向。所以,他对方干和方岳的赞扬多是基于宗族的视角,而《瀛奎律髓》的评价则是品彙百家的视角和江西诗学的标准。

诗歌宗派研究曾经是古典文学界的热门话题,而对诗歌宗派观念的发生机制,我们的探讨似乎还不够。而重视合族联宗,且有“一祖三宗”说的方回或许能给我们一些启发,即宗派观念有着中国宗法社会根深蒂固的影响,是中国人分辨族群关系、血缘亲疏的重要依据,而这可能会成为一种思维方式,影响到古人对诗歌史的认识。中国古典诗歌向来重视传统和传承,与高、曾、祖、祢的传承之间似有一定的同构性,背后体现的都是“崇古”的观念。另外,“宗族”概念相较于“家族”显得虚泛而不好措手,故相关研究也颇为冷落,其实若将诗人群视为一个特殊的族群,会发现宗族观念会影响到诗人群体的交往和价值评判,乃至对诗歌史的阐释。这就将宗族文学的研究落到了实处,这对于家族乃至宗族文学的研究也是一种拓进。