从敦煌文献看苯教宇宙观的形成及演变①

2022-06-02阿旺嘉措才让扎西

阿旺嘉措 才让扎西

目前学界普遍认为苯教宇宙观受到波斯祆教的影响而呈现 “二元论”。最具代表性的是卡尔梅·桑丹坚赞 (SamtenG.Karmay)在《概述苯教的历史及意义》中所说:“我不敢妄称对古代波斯教的了解十分透彻,从而使我能进行比较研究,但可以肯定,苯教受到伊朗二元论的影响。光明与黑暗、白与黑、善与恶、神与魔、现实世界和虚构世界、创造和毁灭等二重性构成了苯教教义的基本内容之一。”②王尧主编:《国外藏学研究译文集》第11卷,拉萨:西藏人民出版社,1994年,第88页。他的结论是基于苯教古籍《世间库续》()和《朗氏家族史》()形成的,这两部文献阐释了苯教的卵生世界说。

卡尔梅·桑丹坚赞在其著作中详细介绍了苯教宇宙观的相关问题:起初在有无空间中,赤加库巴()通过威力施放出 “参党”()、“南党”()、“正尼” ()之风。风使光轮急速转动,形成炎热的火。风寒和火热中形成露珠之水。然后出现尘埃,通过风的搅拌,逐渐出现大地和山川。通过神的祈祷,从五行精华中出现一个光明之蛋四边八棱形,大小如牦牛,从其渣垢中出现一个三角形的黑暗之蛋,大小如黄牛。光明之蛋光曜天空,产生托塞 ()三百六十神,三百六十个光人,成为善的引领者。其光向下泻射,出现达塞万人十万马,守护神人世间。中间的蛋黄中出现赤加库巴的化身斯巴桑布苯赤 (),由神变为人。出现一个螺之男子(),扎有七个玉辫,这便是有而圆满、白而向善的世间王。黑色之蛋从黑暗之中出现,黑光向上照射,出现了黑暗、笼罩、愚昧。黑光向下照射出现了疯狂、笼罩、愚昧。从蛋的中间出现一个黑人,头发分成三辫,其名为姆巴赛旦纳波 (),这便是无而空洞、断而毁灭的王。蓝色玉湖起风后,出现帐篷大的波浪,从中涌起一个光蛋,出现一个七辫之女。桑波苯赤遂起名为 “贵巴奇加杰冒 ()”。①王尧主编:《国外藏学研究译文集》第11卷,第90页。上述文献中,斯巴桑布苯赤代表光明,姆巴赛旦纳波代表黑暗,光明和黑暗中出现了世间的神鬼。这便是苯教 “二元论”的文献依据,这种二元论的观点也被学界普遍沿用。

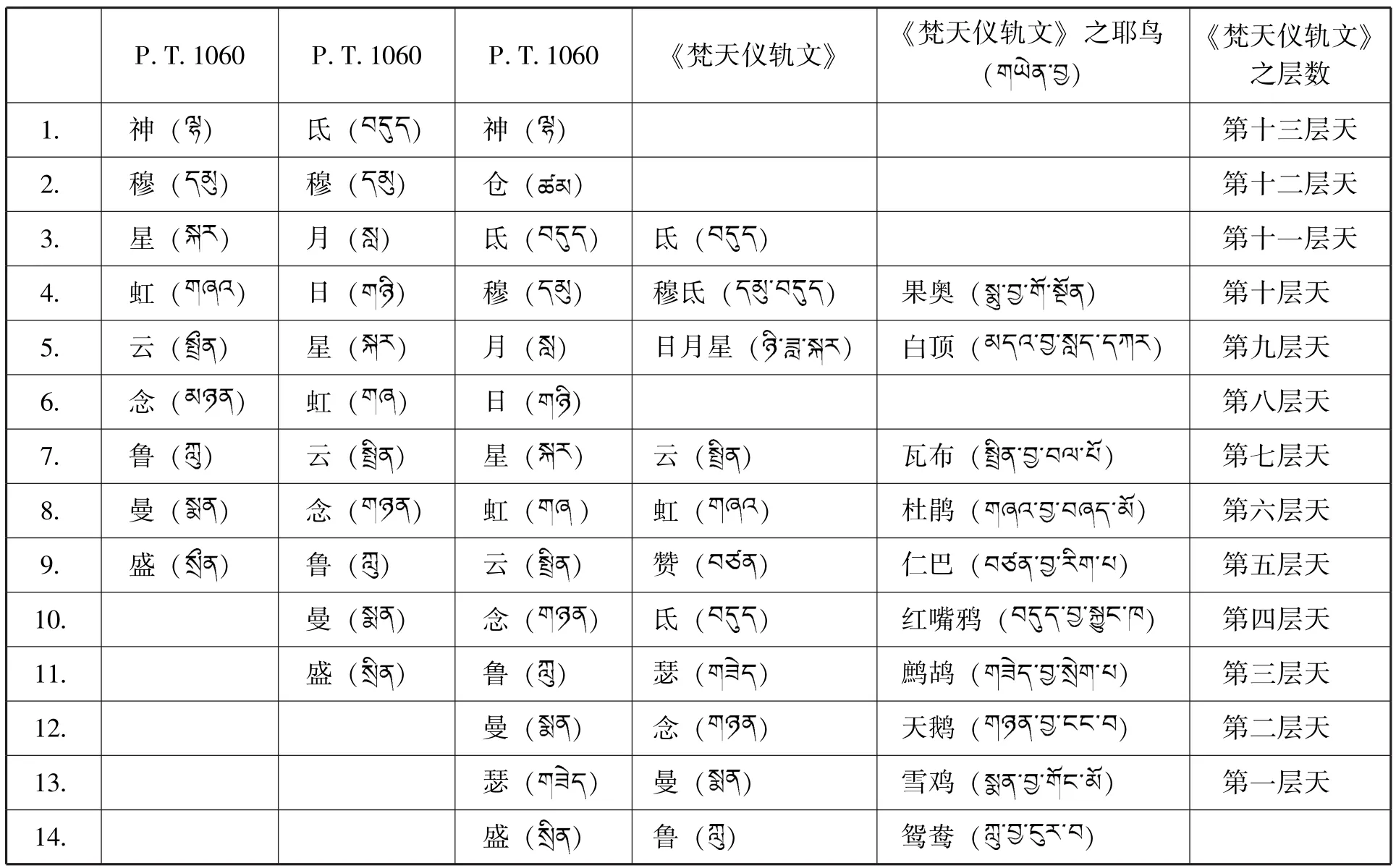

笔者在敦煌文献P.T.1060等中发现了有关苯教宇宙观的记载,其中天有九层、十三层之说,被称为 “耶谷”。11世纪以后,十三层天演变为三十三层天,出现在苯教的《塞米经》、《集经》()、《光荣经》(),以及相关仪轨文献中,虽然与佛教三十三天②据《正法念处经》卷25载,此三十三天之名为:“一者名曰住善法堂天。二者名住峰天。三者名住山顶天。四者名善见城天。五者名钵私地天。六者名住俱吒天俱吒者山名也。七者名杂殿天。八者名住欢喜园天。九者名光明天。十者名波利耶多树园天。十一者,名险岸天。十二者,名住杂险岸天。十三者,名住摩尼藏天。十四者,名旋行地天。十五者,名金殿天。十六者,名鬘影处天。十七者,名住柔软地天。十八者,名杂庄严天。十九者,名如意地天。二十者,名微细行天。二十一者,名歌音喜乐天。二十二者,名威德轮天。二十三者,名月行天。二十四者,名阎摩娑罗天。二十五者,名速行天。二十六者,名影照天。二十七者,名智慧行天。二十八者,名众分天。二十九者,名住轮天。三十者,名上行天。三十一者,名威德颜天。三十二者,名威德焰轮天。三十三者,名清净天。”的说法相对应,但内容不同。后期苯教仪轨文献中有关三十三天的叙述趋于系统和规范,文献的体量也越来越大。这三十三层又分为三界,形成了苯教的三界宇宙观,最后完成了从 “三元”到 “二元”的转变。

一、敦煌文献中 “耶”与 “耶谷”的记载

1.敦煌文献中有关 “耶”的记载 法藏敦煌文献P.T.1042、P.T.1060、P.T.1068、P.T.1136;英藏敦煌文献IOL Tib J731-r、IOL Tib J734;《当许噶唐蚌巴奇塔本古苯教文书汇编》()等文献中均出现 “耶”的记载,其中P.T.1060中有关 “耶谷”的记载较为详细。

译文:黄褐色的犏牛、达热茹叶,灰白色的牦牛,这些均奉献给 “耶谷”。

译文:从高处的 “俄扎希”以下,低处的 “四眼”以上,天空中形成 “耶谷”。

译文:从山神、水神以上来到 “杰”地,事关所有 “耶谷”之鸟自形皆同。

译文:“耶谷”中的星星闪烁……,天空中七十七万颗星耀闪烁。

根据以上文献的记载,可以分析出 “耶谷”遍布于天地之界,无处不在,主宰着日月星辰、山川大地。另外,人若得罪 “耶谷”则会引来报复。苯教文献《山神广经》()载:祖米仁巴罪恶深重,杀死 “耶谷”之鹿,赔偿 “耶谷”之命价,寿之冤孽,命之冤孽。①伟色金巴彭措主编:《门库经典汇编》第107册,兰州:甘肃民族出版社,2015年,第59页。原文:《山神广经》这种人不能得罪 “耶谷”,否则偿还命价的记载,与敦煌文献一脉相承。

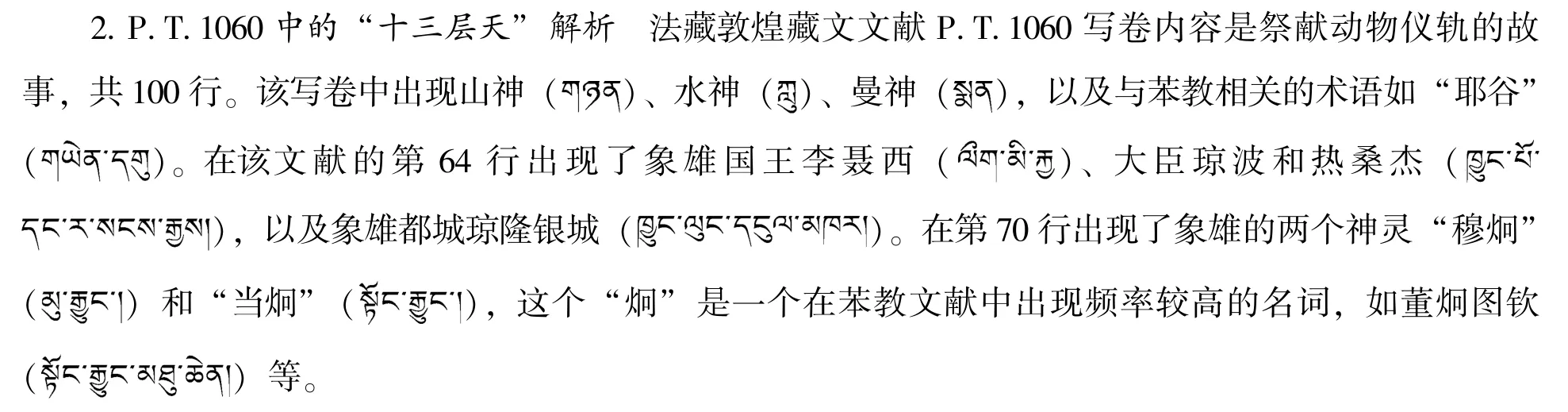

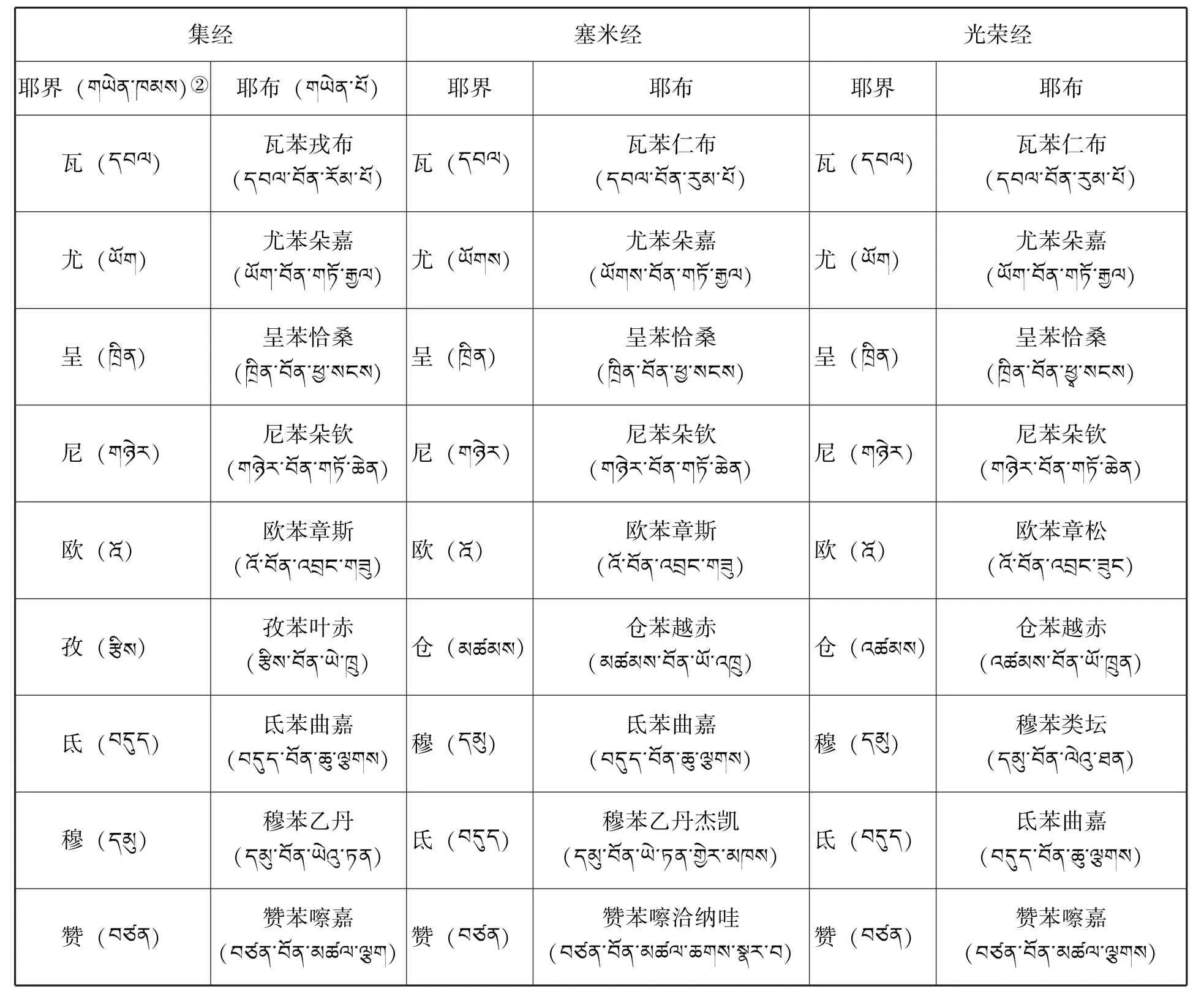

P.T.1060对苯教宇宙观已经有比较成熟的记载,其中的 “十三层天”与后期《梵天仪轨文》()的内容基本相同,将两者进行初步比较后发现,内容大同小异,如表格所示 (表1):

表1 敦煌文献P.T.1060和《梵天仪轨文》中十三层天比较表

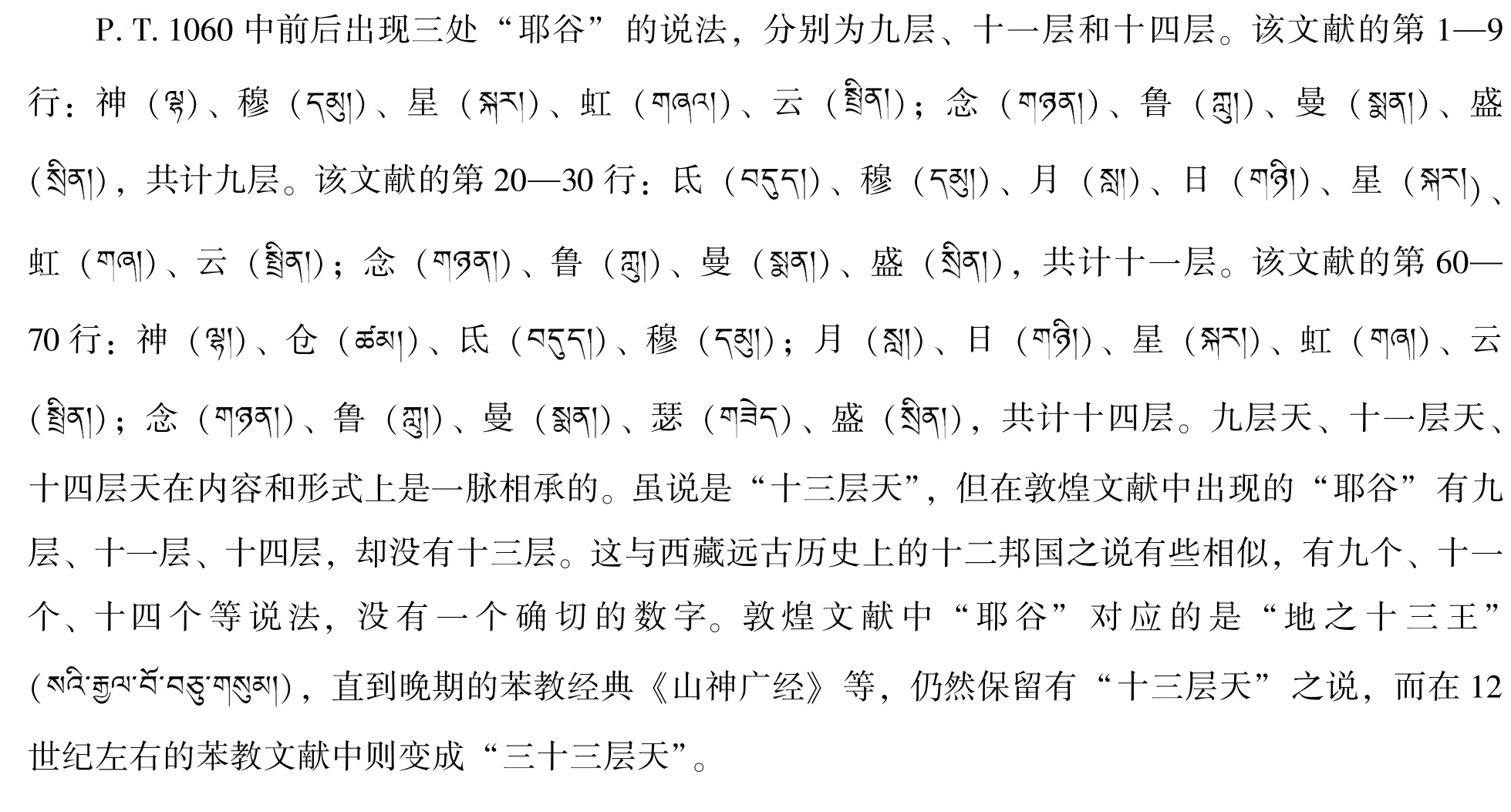

二、《山神广经》中的 “十三层天”

1.《山神广经》概述《山神广经》是苯教的 “四部广经”①“四部广经”指 《山神广经》()、《水神广经》()、《空间神广经》()、 《土地神广经》()四部经典。之一,内容为山神的起源、分布、纠纷和与人的关系等,是系统阐述山神文化的总纲性文献。卡尔梅认为《山神广经》是14世纪文献。②卡尔梅·桑木旦坚赞著,德康·索朗曲杰译:《藏族历史、传说、宗教仪轨和信仰研究》,中国藏学出版社,2020年,第319页。现对三种不同版本《山神广经》③“甘珠尔本”《山神广经》收录于苯教大藏经 《甘珠尔》();《山神广经》收录于苯教大藏经 《甘丹》()部;伏藏本 《山神广经》为伏藏本残卷。中的 “耶谷”进行对比如下 (表2):

表2 不同版本《山神广经》中 “耶谷”对比

通过对比发现,收录于苯教甘珠尔《山神广经》中出现了十二层天,《四部近道》中是十一层天,伏藏本《山神广经》中是十一层天,内容基本一致。

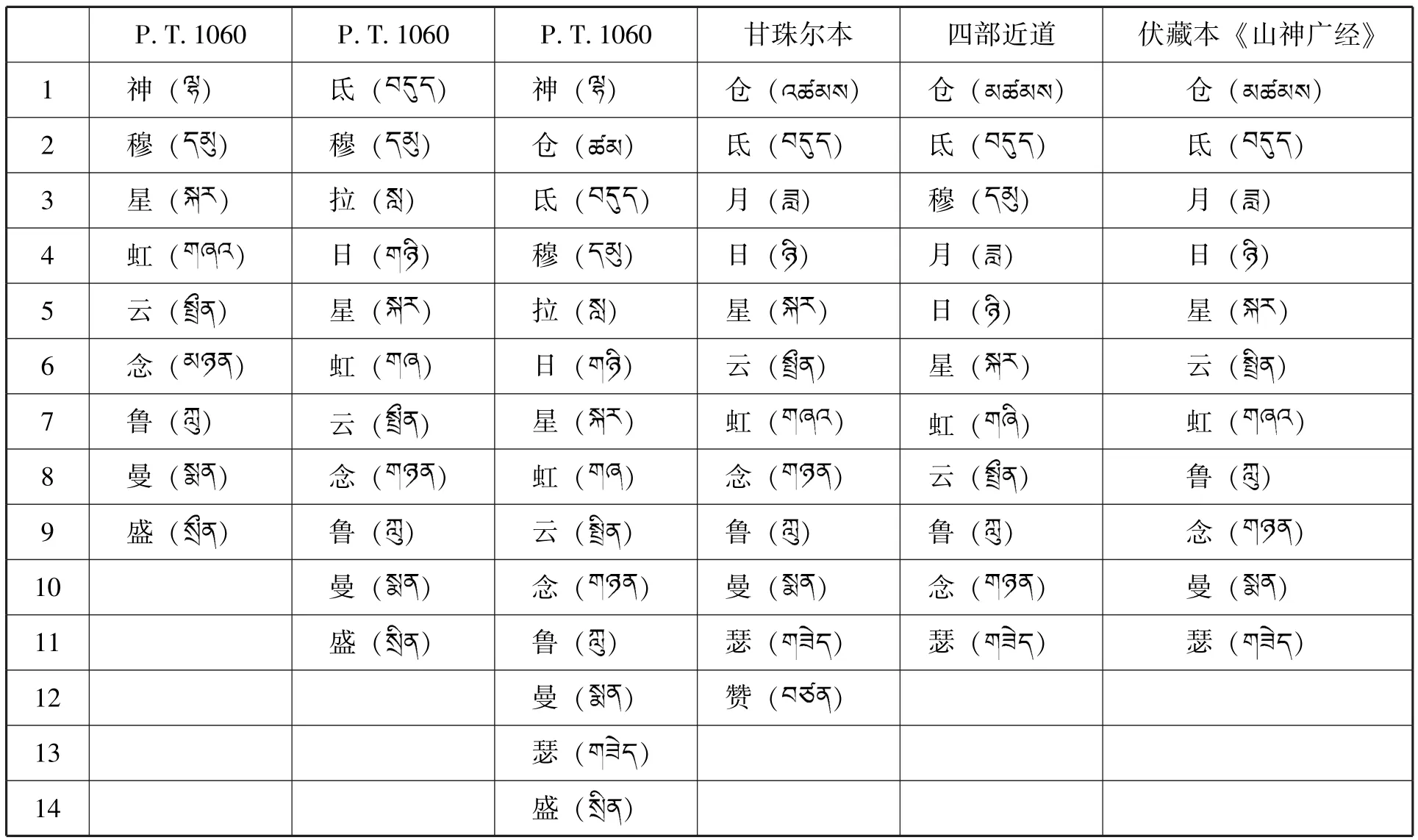

2.敦煌文献P.T.1060文献和《山神广经》“十三层天”对比 有关 “耶谷”的叙述,敦煌文献P.T.1060和《山神广经》一脉相承,其形式和内容基本相同。其中P.T.1060中的神 ()和盛()在《山神广经》中没有出现,《山神广经》中的赞 ()没有在P.T.1060中出现,除此之外其余相同,从中也可以看出两者之间存在着密切联系 (表3)。

表3 敦煌文献P.T.1060与伏藏本《山神广经》之对比

从上表可以看出,十三耶谷的说法在12世纪的《山神广经》(苯教甘珠尔本),以及《梵天仪轨文》中得到沿用,后期的苯教经典将十三耶谷称为 “十三个威猛的耶谷”以示区分,这种传统一直保留在苯教经典中。敦煌文献中 “穆、氐、赞”的说法在苯教中也有应用,苯教护法中就有 “穆、氐、赞”的说法,分别为世间女王 ()、穆氐加杰巴昌果 ()、赞王央乃韦 ()。这几个是苯教最有特色的护法神,尤其在氐 ()的祭供中说明该护法来自弥药 ()或者南巴董 ()之地,与董氏族密切相关。

三、苯教 “三十三层天”的出现

《塞米经》《集经》《光荣经》是讲述辛饶弥沃生平的广中略三部传记。《集经》被认为是辛饶的自传,根据苯教年表,其发现日期可以追溯到公元10世纪。①王尧主编:《国外藏学研究译文集》第11卷,第68—69页。《赛米经》的写作年代可以追溯到11世纪,我们发现11世纪麦董西热奥色 (1058—1132)的著作中曾大量引用了该书的内容。德国柏林国家图书馆馆藏的《塞米经》中有古藏文的书写传统,比如出现反写的元音“”。《光荣经》据说是14世纪口授给洛丹宁布 (1360—1406)的,因而,它是最新的版本,被认为是《赛米经》的扩版,其内容包括了苯教古老起源的大量资料。①王尧主编:《国外藏学研究译文集》第11卷,第68—69页。这三本重要传记中都出现了三十三层天的说法,这可能是受到佛教三十三层天说法的影响,但苯教 “十三层天”的说法依旧得到保留,称为 “十三个威猛的耶”()。无论是 “十三层”还是 “三十三层”,都可以归纳为三个:上耶 ()、中耶 ()、地耶 (),即上部神界十三层、中部念界九层、下部地界十一层,这也体现了苯教的三界宇宙观。

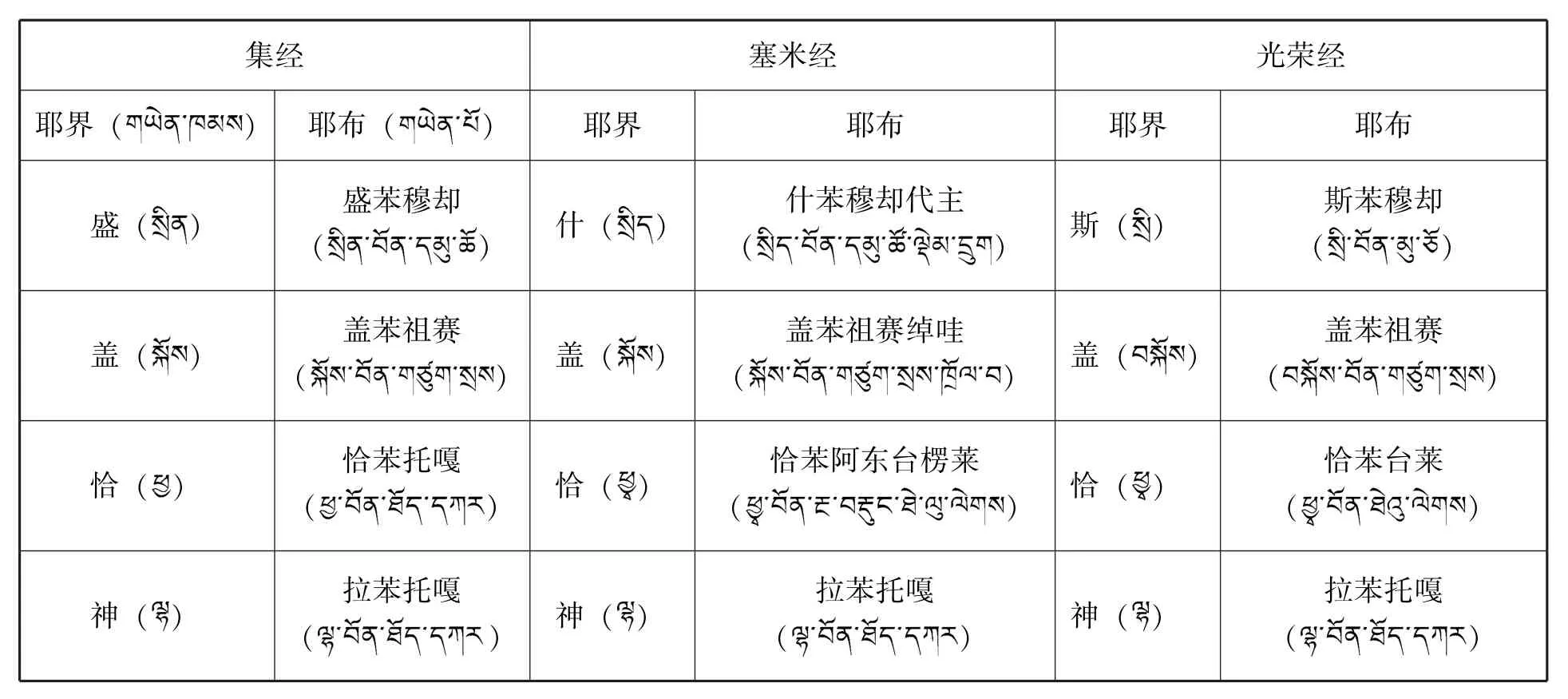

1.《集经》《塞米经》和《光荣经》中有关三十三层天中上耶十三层天及对应的苯波 (表4)。

表4 上耶十三层之对比

集经 塞米经 光荣经耶界(?) 耶布() 耶界 耶布 耶界 耶布盛()盛苯穆却() 什() 什苯穆却代主() 斯()斯苯穆却()盖()盖苯祖赛() 盖() 盖苯祖赛绰哇() 盖() 盖苯祖赛()恰()恰苯托嘎() 恰() 恰苯阿东台楞莱() 恰()恰苯台莱()神()拉苯托嘎() 神()拉苯托嘎() 神()拉苯托嘎()

2.《集经》《塞米经》和《光荣经》中有关三十三层天里中耶九层天及对应苯波 (表5)。

表5 中耶九层之对比

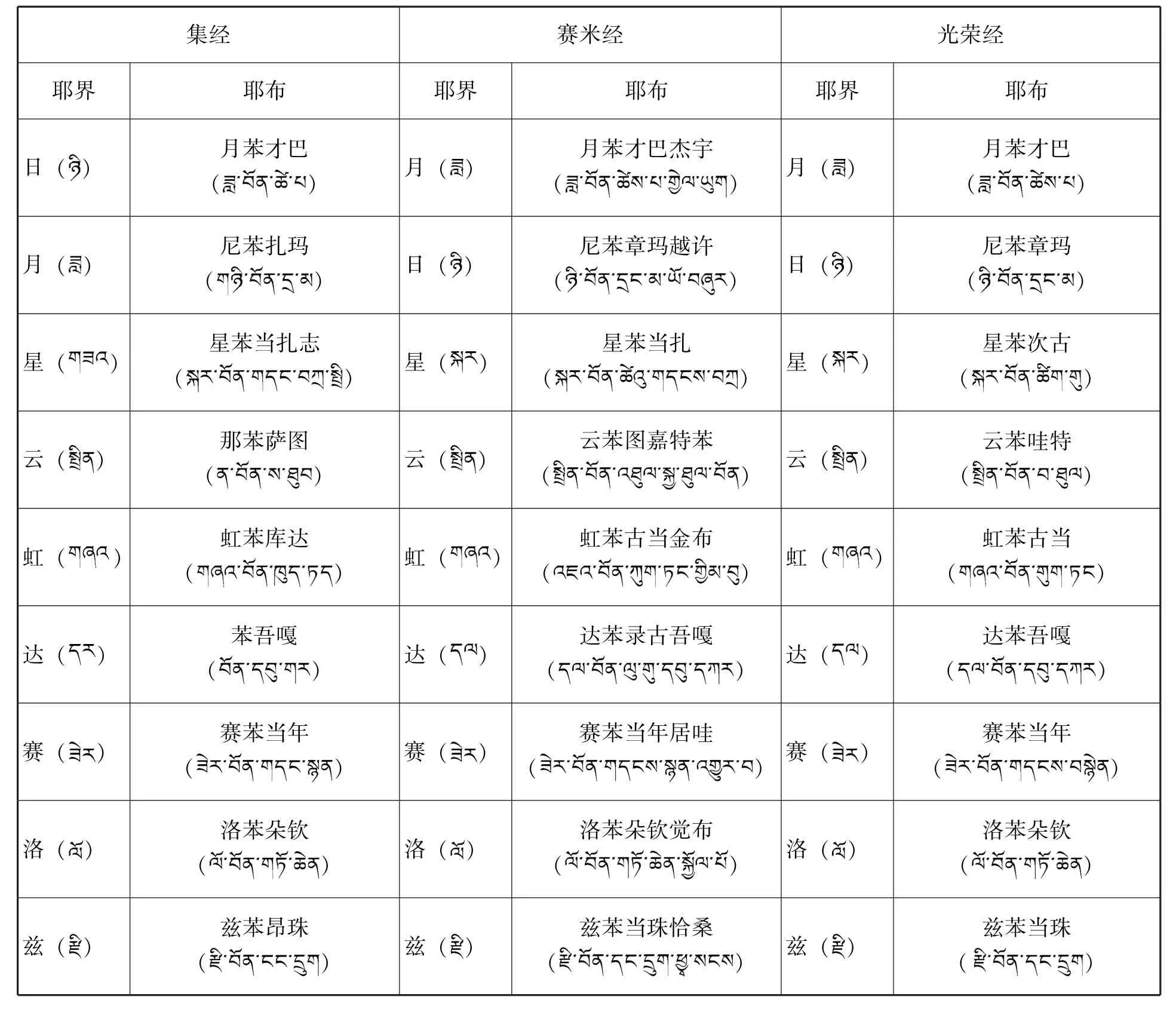

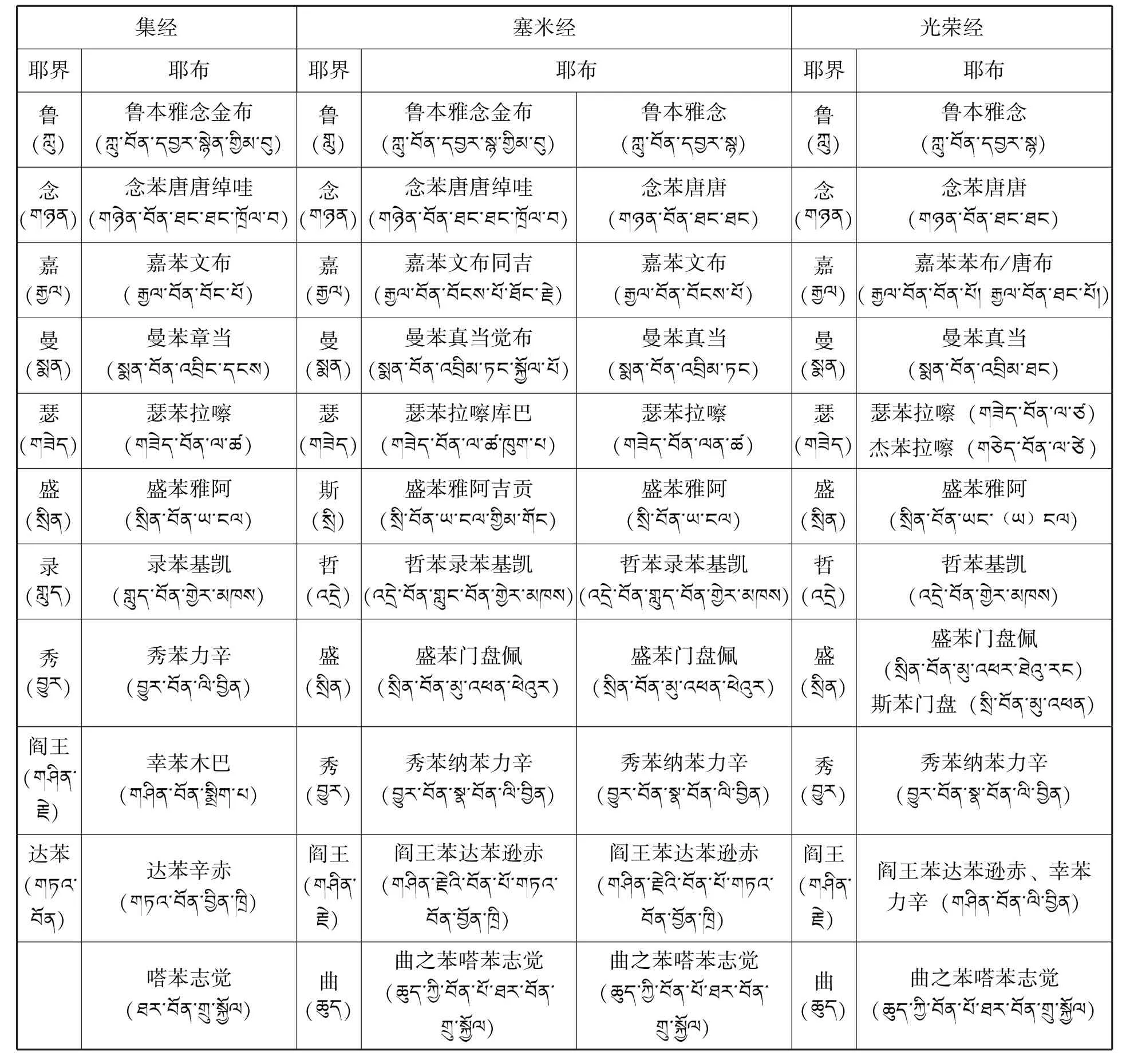

3.《集经》《塞米经》和《光荣经》中有关三十三层天里地耶十一层天及对应的苯波 (表6)。

表6 地耶十一层之对比

如前所述,“十三耶谷”是苯教早期的宇宙观,12世纪以后部分苯教经典仍然沿袭了这种说法。但在辛饶弥沃三个传记《塞米经》《光荣经》《集经》及后期的苯教经典中,“十三层天”变为了“三十三层天”,这种变化出现在12世纪左右,明显受到佛教 “三十三层天”的影响,但都以敦煌文献中的 “十三耶谷”为基础。到后期苯教仪轨文书《葬续仪轨文》,三十三耶谷 (天)的说法已成系统,甚至对三十三耶谷如何出现,每个 “耶谷”的领地、父母、王臣、将军、妻妾、使者、功能等都作了详细叙述。从《塞米经》开始出现了与 “耶”对应的苯教徒 “耶布”,尤其是出现了对应的仪轨,如赞堆 ()、氐堆 ()、念堆 ()、鲁堆 ()、土地神()的禳解仪轨等。从中也可以看出,苯教 “耶谷”观念不断趋于系统化和理论化并走向成熟,苯教宇宙观发展的基本轮廓和主要脉络也趋于清晰。

四、苯教的三界宇宙观与 “二元论”

这种分类方式来源于生活实践,比如按照民间习惯,双胞胎生两男者称为 “白胎”(),两女称为 “黑胎”(),一男一女称为 “花胎”(),还有与之对应的。类似情况还有 “三水”()之说:乳白的净水是神水、江河湖泊是人的水、干净泉眼是水神的水。此后苯教的经典基本上也以黑、白、花来分类。比如苯教的医学典籍分为白色的医典、黑色的病典、花色的械典;《水神广经》分为黑、白、花三卷 ();还有仪轨黑白花典 ()、福典黑白花典 ()等。另外,山神、空间神、土地神等都有黑白花之分,琼布住锡地黑白花三处 ()等,显然,苯教的三界宇宙观始终贯穿于苯教经典中。

苯教最初的 “十三层天”“三十三层天”“三元论”为什么变成 “二元论”,人、神、鬼三界最终怎么变成神鬼两界,究其原因不外乎三种:

1.从宗教进化论的角度看,从多神到一神是宗教发展的趋势,从三元到二元的过渡其实也印证了这种说法,这是宗教发展的必然结果。

2.在从三元到二元的转变过程中,人首先依附到神里。从《卓普》中知道,神、人出自同一个蛋,人是由蛋黄变成的。吐蕃时期,为了巩固王权,坚持人神同源理论,把人归结到神,吐蕃历代赞普标榜自己“来自天上”“完成人间的任务之后还要回到天上”,宣扬 “君权神授”“真命天子”“绝地通天”,认为赞普是神在人间的代表。

3.随着佛教的传播,把善恶观念带入藏地,黑暗和光明、神和鬼、有和无的说法成为其思想基础,佛教这种善恶观加快了原本的三元向二元的转变。

我们认为,“十三耶”的说法在后期逐步系统化、理论化,而成为三十三天,乃至成为苯教的基本教义应该是受到了佛教三十三层天的影响,但内容上仍然保持着苯教自己的特色。苯教将三十三层天分为 “上耶”“中耶”“地耶”,归根结底是 “三元论”。“三元论”后来转变成为二元论,表现为在世间形成之初的 “人、神、鬼”三者中 “人”的逐渐淡出,从 “人、神、鬼”主宰的 “黑白花世界”过渡到光明与黑暗、有与无、善和恶的转变。这种转变,就是苯教制度化的过程,也在一定程度上为后期佛教的传入奠定了理论基础。从此,佛教善恶 “二元”的观念很快为藏族所接纳。