虚拟现实技术视觉训练联合家庭训练治疗大龄弱视儿童的效果观察

2022-06-01杜玲芳高娜何芳宋伟琼谭华霞张艳丽

杜玲芳,高娜,何芳,宋伟琼,谭华霞,张艳丽

(湖南省郴州市第一人民医院眼视光中心,湖南 郴州 423000)

弱视是眼部检查无器质性病变,但单眼或双眼最佳矫正视力仍低于同龄人的正常视力。我国弱视的患病率为2%~4%,如果未尽早发现并积极治疗,将严重危害儿童视力,已成为我国严重的公共卫生问题[1]。传统治疗方法有遮盖治疗、穿针、穿珠子等。目前有专家提出“视觉空间交互”“神经感知觉学习”等理论[2]。利用虚拟现实(virtual reality,VR)技术(即体感加虚拟现实)进行视觉康复训练[3]。基于此,本研究旨在探讨VR 联合家庭训练应用于大龄弱视儿童的治疗效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选取2019 年12 月至2020 年7 月首次就诊于本院眼视光中心的50 例(78 眼)弱视患儿作为研究对象,矫正屈光不正后随机分为实验组[n=26(39 眼)]和对照组[n=24(39 眼)]。实验组男14 例,女12 例;年龄10~14 岁,平均(12.62±1.33)岁;弱视类型:屈光不正性22 眼,屈光参差性13 眼,斜视性2 眼,形觉剥夺性2 眼;弱视程度:重度3 眼,中度20 眼,轻度16 眼。对照组男12 例,女12 例;年龄10~14 岁,平均(12.71±1.18)岁;弱视类型:屈光不正性24 眼,屈光参差性11 眼,斜视性3 眼,形觉剥夺性1 眼;弱视程度:重度2 眼,中度21眼,轻度16 眼。两组临床资料比较差异无统计学意义,具有可比性。本研究经本院伦理委员会审批批准。患儿家长及监护对本研究知情同意,并签署知情同意书。

纳入标准:符合《弱视诊断专家共识(2011年)》[4]中儿童屈光不正性弱视的相关诊断标准;年龄10~14岁;病历资料完整;经临床检测显示患儿身体其他器官、智力等发育正常。排除标准:合并精神障碍者;伴有脑、肺、心、肾等重要脏器功能障碍者;先天性眼球发育异常者;过敏体质者;曾佩戴眼镜或接受弱视治疗者。

1.2 方法 对照组给予家庭弱视训练。遮盖治疗:双眼矫正视力相差1 行以上时采取遮盖治疗,遮盖视力较好的眼,重度弱视患儿每天6 h,中度弱视患儿每天4 h,轻度弱视患儿每天2 h。精细训练:遮盖治疗的同时配合穿针、穿珠子、描画等精细训练,每天20 min。每2 个月到医院复查视力,调整遮盖方案。

实验组给予集中VR 视觉训练联合家庭弱视训练。医院集中VR 视觉训练:采用双琦VR 视觉训练系统进行训练,包括检查模块与训练模块。VR 视觉检查包括Hess 屏、融合功能、立体视、对比敏感度、视觉轮廓、视觉方向、视觉精细、手眼协调、色觉九项。系统根据患儿双眼视觉检查结果生成训练方案。训练方案包括一维训练(地面流光、超视力)和多维训练(地面流光3D、超视力3D、综合训练),每次训练30 min,每周3 次。训练10次后可重新进行视觉检查,生成新的训练方案。

所有患儿经医学验光后佩戴合适的眼镜。两组均训练6 个月,嘱患者遵医嘱定期复查。

1.3 观察指标及评价标准 比较两组弱视治疗效果和训练后视觉方向、视觉轮廓及视觉精细治愈率。①弱视治疗效果参照《弱视的定义、分类及疗效评价标准》[5]进行疗效判定,无效为治疗后视力退步,不变或提高近一行;有效为治疗后视力增进大于等于两行;治愈为治疗后双眼矫正视力基本相等且达到同龄人群正常范围[6]。总有效率=(治愈+有效)眼数/总眼数×100%。②双琦视功能检查将视觉轮廓、视觉方向、视觉精细分为九级标准:一级辨识能力极差;二级、三级基础辨识能力;四级、五级进阶辨识能力;六级、七级良好辨识能力;八级优秀辨识能力;九级极佳辨识能力。训练后由低于七级提升至七级及以上为治愈。

1.4 统计学方法 采用SPSS 13.0统计学软件分析数据,计数资料以率(%)表示,采用χ2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组弱视治疗效果比较 实验组弱视治疗总有效率为97.44%,高于对照组的79.49%,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组弱视治疗效果比较

2.2 两组视觉方向治愈率比较 实验组视觉方向治愈率高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组视觉方向治愈率比较

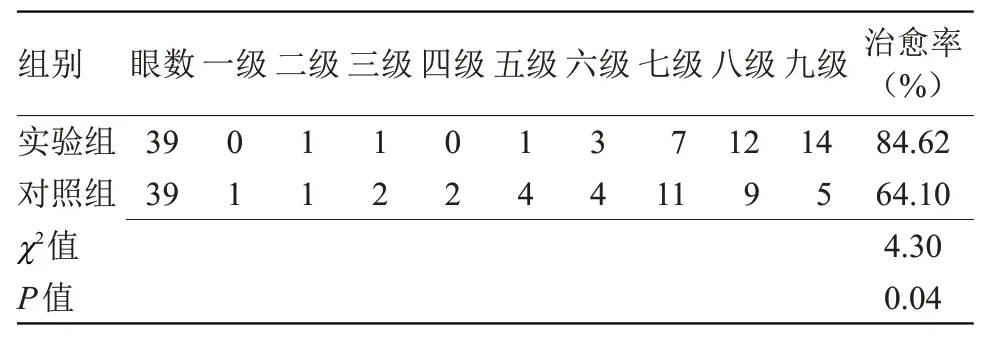

2.3 两组视觉精细治愈率比较 实验组视觉精细治愈率高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 两组视觉精细治愈率比较

2.4 两组视觉轮廓治愈率比较 实验组视觉轮廓治愈率高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表4。

表4 两组视觉轮廓治愈率比较

3 讨论

弱视是视觉皮层的神经发育障碍,影响单眼和双眼的视觉功能发育。据统计,全球弱视患病率约为1.44%[7]。弱视不仅视力下降,而且双眼视觉功能包括对物体形状和对线条轮廓的识别,对图形的认知和记忆,对空间位置的判断及立体视觉等均会出现障碍[8]。弱视的治疗效果与患儿年龄和注视性质密切相关。视觉发育的关键期是0~3岁,敏感期是6 岁之前,因此6 岁之前发现并治疗,效果最佳,而≥8 岁治疗效果较差,>12 岁被认为临床治疗无效果[9]。中心注视效果好,若是旁中心注视,效果更差。有研究[10]表明,成人弱视患者的大脑仍具有一定程度的可塑性。美国Michael X.Repka 博士也认为,<17 岁未曾治疗的患儿,弱视治疗也是有必要的[11]。

本研究对象年龄为10~14 岁的患儿,未曾佩戴过眼镜或接受弱视治疗,发现较晚,已错过最佳治疗时间。如果接受传统治疗方法,包括遮盖法、压抑疗法、精细训练、红光闪烁等,虽治疗效果较好,可提升一定视力[12-13],但由于治疗过程比较枯燥,患儿在训练过程中对治疗的兴趣及专注力会下降,不能长期坚持,从而影响治疗效果,视力提升较慢,大龄弱视儿童易丧失治疗信心。而VR 视觉训练采用Kinect 躯体识别,完美地将虚拟环境与现实相融合,模拟出接近的真实环境,将传统治疗的只是看或通过鼠标、键盘完成的任务改为由躯体动作去完成,不仅能提升弱视视力,还能提高大脑高效处理视觉信息的能力,再支配躯体精确地完成相应任务,使脑、眼、躯体真正实现协调统一,让枯燥的视觉训练更具趣味性,使患儿沉浸在训练环境中,增强患儿治疗主动依从性,从而可提高弱视视力,同时高效提升双眼视觉功能[3,14]。VR 系统可产生强大的多维立体空间视觉效应,通过短期可塑方法找到患儿个性化的“学习区”,量化弱视儿童视觉信息加工的缺损和发展状态,为靶向定位型的长期神经可塑性修复打下基础,长期训练可推动永久性神经修复过程,提升视力和高级视功能效果尤为明显[5]。长时间和近距离关注小屏幕视标必定会引起不同程度的视觉疲劳,从而改变屈光状态,尤其是在视觉发育关键期。为解决传统弱视治疗过程极易导致的视觉疲劳现象,系统将视标和互动距离均扩大到人眼观看最舒适状态,引入躯体识别器,让用户可在2 m 外通过躯体运动来完成任务,有效解决了长时间训练引起的视觉疲劳。VR 视觉功能与传统训练相结合的训练方法,优于单一传统治疗方法,不但可缩短弱视的治疗周期,且方法简单、操作容易、形式多样、趣味性强,是治疗儿童弱视比较理想的方法[15]。

本研究结果显示,实验组弱视治疗总有效率高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。训练6 个月后,实验组视觉方向、视觉精细和视觉轮廓治愈率均高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),提示VR 视觉训练的有效性,与既往研究[16-17]结果一致。

综上所述,大龄弱视儿童采用VR 视觉训练联合家庭训练能更快地提升视力,改善视功能,值得临床推广应用。但VR 视觉训练联合家庭训练对年龄较小的患儿是否有效,还有待进一步研究,由于本研究样本量较小,观察时间尚短,数据可靠性有待进一步考证。