体育教学中防控近视的睫状肌训练频次研究

2022-06-01袁益民

袁益民,彭 秀,张 萌,陈 钢,蔡 赓

近视已成为全球失明和中重度视力障碍的第二大常见原因,近视防控工作已成为政府、学校、家庭关注的重中之重。 随着电子信息的普及,“足不出户可闻天下事”已成为现实,越来越多人因沉迷于电子产品而选择“宅”在家中,户外活动减少。中学生承担着巨大的升学压力,学业任务繁重,近距离读写时间过长,眼睛处于持续疲劳状态,对近视防控持消极态度,加速了近视的发生发展,导致学生视力健康水平不断衰退。 有观点认为儿童青少年的眼球直到20岁左右才发育成熟,故在7~20 岁期间眼球具有较大的可塑性,抓住这一可塑期对防治近视具有重要意义。针对近视问题,要未病先防,已病防变,预后防复发,必须做到小学预防与中学控制齐抓并举。

现有研究证明, 结合睫状肌训练的体育运动干预可使儿童青少年静态视力与动态视力的提高事半功倍。 但要将运动防控近视干预方案真正贯彻落实,仅仅给方案“定性”是远远不够的,更需“定量”,进一步探索体育教学中睫状肌训练的干预频次,使学生的干预练习次数得到量化,得出最佳干预频次,促进中学生近视防控运动处方精准化。 本研究选取八年级学生为实验对象,在不改变原定体育教学内容的情况下,在体育教学中插入低频15 次、中频30次、高频60 次的睫状肌训练,比较不同睫状肌训练的体育教学对八年级学生视力水平的影响效果, 得出产生最佳视力康复效果的运动干预频次值, 将儿童青少年近视防控的运动干预方案具体到干预频次上,探索更加精准化的近视防控运动处方。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象与分组

本研究采用整群抽样方法筛选南京师范大学苏州实验学校初中部八年级4个行政班学生共137 人为实验对象。

纳入标准:(1)积极参与结合睫状肌训练的体育课程;(2)学生及家长知情,自愿签署《告家长知情同意书》;(3) 无激光等眼部手术史或眼部药物使用史。

最终确定实验对象共127 人, 随机选择一个行政班作为一个组别, 包括低频15 次组、 中频30 次组、高频60 次组和对照组(表1)。

表1 实验对象分组情况(单位:人)Table1 Grouping of subjects (unit: person)

1.2 研究方法

因体育课的时间限制,多数研究者在体育课的基本部分可进行20~30 次睫状肌训练。 因此,本研究将30 次睫状肌干预定为中频次,60 次为高频次,15 次为低频次。 实验所选取的体育教学内容主要以八年级体育与健康课程的教材内容及中考体育项目为主,例如篮球、足球、排球和跳绳等。 在尽量不改变学校原定学期体育教学计划的情况下,对体育课程内容进行设计, 嵌入交替视远-视近的睫状肌训练。 实验干预周期为16 周,每周干预3 次,每次45 min,以篮球为例,干预方案见表2 与图1。

图1 睫状肌干预案例实操示意图(以篮球为例)Figure1 Schematic diagram of practical operation of ciliary muscle intervention (basketball as an example)

表2 睫状肌干预方案(以篮球为例)Table2 Ciliary muscle intervention plan (basketball as an example)

本研究使用符合国家标准的对数视力表(GB11533)测量受试者的裸眼远视力。 先测量受试者的右眼裸眼视力,再测量左眼,最终选取左、右眼视力中的最小值进行分析研究。

动态视力使用动态视力检测仪(XP.14-TD-J905,上海)进行测量,该仪器符合中华人民共和国国家标准(GB18463-2001)。测量动态视力时,戴眼镜者需要戴镜测量,每人测量3 次,最终选取3 次测量结果的均值进行分析研究。

将所测得的数据录入Excel2013,进行归纳与整理,运用SPSS23.0 进行统计分析。 对各组受试者实验前所测得的数据进行同质性检验,数据满足方差齐性和正态分布。采用重复测量方差分析比较各组实验前后的裸眼远视力、 动态视力的变化情况,以均数±标准差表示,显著性水平α=0.05。采用ηp 评价主效应和交互作用的显著性大小,ηp<0.06 为小效应,0.06<ηp≤0.14 为中效应,ηp>0.14 为大效应。

2 结果

2.1 干预前、后各组学生的裸眼远视力变化情况

对受试学生干预前后的裸眼远视力测试结果进行重复测量方差分析,结果如表3 所示,时间主效应无显著性(F=1.783,>0.05),说明受试学生的裸眼远视力随时间的推移无明显变化,时间×组别的交互作用具有显著性(F=17.964,<0.05),说明在时间和组别的交互作用下, 以体育教学为载体的不同频次睫状肌训练对裸眼远视力有影响。简单效应分析结果如表4、图2所示,低频15 次

图2 干预前后各组裸眼远视力变化趋势Figure2 Trend of naked far vision changes in each group before and after intervention

表3 受试学生裸眼远视力的重复测量方差分析Table3 Repeated measures Anova of students′ naked far vision

表4 干预前后各组学生裸眼远视力变化情况(n=127)Table4 Changes of naked far vision of students in each group before and after intervention (n=127)

组和中频30 次组干预后的裸眼远视力均无显著性变化(>0.05),高频60 次组干预后的裸眼远视力具有显著性提高(<0.05),未进行干预的对照组裸眼远视力显著性下降(<0.05)。

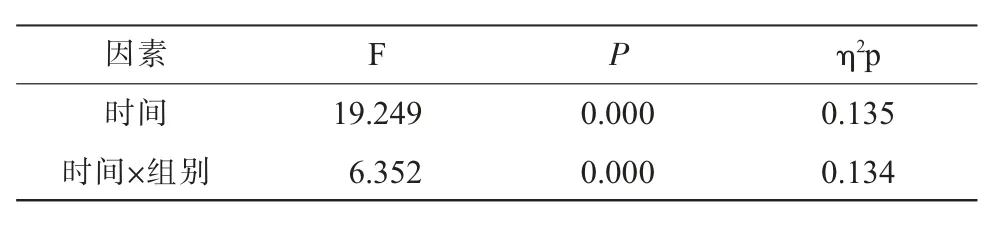

2.2 干预前后各组学生的动态视力变化情况

对干预前后的动态视力测试结果进行重复测量方差分析,结果如表5 所示,时间主效应具有显著性(F=19.249,<0.05), 说明受试学生的动态视力随着时间的推移明显提高,时间×组别的交互作用具有显著性(F=6.352,<0.05),说明在时间和组别的交互作用下, 以体育教学为载体的不同频次睫状肌训练对动态视力有影响。

表5 受试学生动态视力的重复测量方差分析Table5 Repeated measures Anova of students′ dynamic vision

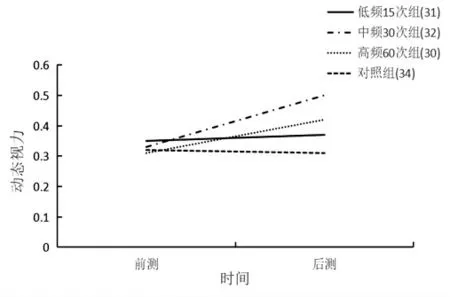

简单效应分析结果如表6、图3 所示,低频15 次组干预后的动态视力无显著性变化(>0.05),中频30 次组和高频60 次组干预后的动态视力均有显著性提高 (<0.05), 对照组动态视力无显著性下降(>0.05)。

图3 干预前后各组动态视力变化趋势Figure3 Trend of dynamic vision changes in each group before and after intervention

表6 干预前后各组学生动态视力变化情况(n=127)Table6 Dynamic vision changes of students in each group before and after intervention (n=127)

3 讨论

近视的发生发展源于睫状肌痉挛,“用眼负荷”是造成睫状肌痉挛的主要原因, 这与体育领域中运动负荷概念十分相似, 其同样包括了负荷量与负荷强度。“用眼负荷量”主要是指用眼时长,近视防控的核心内容为用眼负荷管理, 这项管理并不单纯指向于用眼时长的减少,还应包括用对眼负荷的调节。经过为期16 周的实验干预后, 结合15 次低频睫状肌训练的体育教学干预使八年级学生的裸眼远视力与动态视力基本控制在原有水平。 推测其原因可能是睫状肌既具有副交感神经控制的平滑肌特性,又具有横纹肌的生理结构、组织化学与传出神经特征,故睫状肌的训练过程也应包括热身环节。 每次体育课中嵌入15 次睫状肌训练干预仅能使紧张痉挛的睫状肌起到简单的热身效果,睫状肌完成15 次训练后刚开始进入到准备状态就停止干预, 睫状肌的放松活动也未能持续进行。通常来说,在进行10~15 min热身活动后肌肉开始进入到准备就绪状态,在体育教学中完成低频15 次睫状肌训练所需约10 min,在这一过程中睫状肌的温度升高, 破坏了肌纤维中肌球蛋白和肌动蛋白之间连接的稳定性, 进而可以降低睫状肌的僵硬程度,但睫状肌升高的温度会随着热身活动的停止在15~20 min 之内下降。故结合低频次睫状肌训练的体育教学活动未能使2 种视力水平得到较大幅度的改善与提高。

结合30 次中频睫状肌训练的体育教学干预能够明显改善八年级学生的动态视力水平, 但该组学生的裸眼远视力未得到显著性提高。 该结果与曹娇艳等的研究结果部分相似,追加动态视力任务的体育活动能够明显改善6~9 岁学生的静态视力与动态视力。 本研究在45 min 的体育教学中嵌入30 次中频睫状肌训练使学生在一节体育课中完成30 次交替视远-视近,睫状肌在这一过程中得到恰到好处的锻炼, 不仅可使睫状肌从持续强直收缩状态通过热身开始进入到放松状态,且通过继续进行交替视远-视近,睫状肌纤维本身所具有的弹性可逐渐恢复, 眼调节功能与动态视力随之得到较好的锻炼与提高, 但是这种改善随着中频30 次交替视远-视近的结束而停止,而中频30 次的干预量只能够引起学生动态视力的提高, 未能到达引起裸眼远视力水平产生“质变”的节点。

在45 min 的体育教学中嵌入60 次高频睫状肌训练干预不仅能够使八年级学生的动态视力发生显著性提高,且其裸眼远视力也有较大幅度改善。一方面, 在一次体育课中完成30 次中频睫状肌训练后,学生的动态视力已得到明显改善, 如在此时继续坚持干预,睫状肌的调节功能继续得以强化,这一推测符合孙雷等的研究结果,动态视力与裸眼远视力呈中度正相关, 通过动态视力能够正向预测裸眼远视力水平且动态视力先于裸眼远视力发生变化。 在进行60 次高频睫状肌运动干预过程中,动态视力提高到一定程度时,睫状肌不仅得到充分放松,且眼部调节灵敏度与调节准确性可以得到加强, 眼调节储备恢复,此时随着干预频次的持续增加,学生的视力改善程度可以达到一个新的质点。 另一方面, 经过16 周实验干预后, 高频60 次组累计完成的总干预频次是中频30 次组的2 倍,每次视力干预产生的改善效果逐渐量化、累积,必然会引起视力产生质变,即高频次睫状肌训练干预产生效果的不断量变,终将引起裸眼远视力质的飞跃。

相比之下, 未经任何干预的对照组学生的裸眼远视力与动态视力均呈现出下降趋势, 该结果再次验证了张玉军等的研究,在运动过程中嵌入了交替视远-视近的视功能调节训练,睫状肌得到充分的休息与放松,使得近视防控达到事半功倍的效果,但是伴随着视觉训练干预的撤除, 学生的裸眼远视力出现大幅度下降。根据儿童青少年的视力发育特点,在6~11 岁时裸眼远视力与动态视力的变化幅度较小, 但在11~14 岁阶段中学生的裸眼远视力出现显著性下降趋势。因此,在学校体育中单纯传统的体育教学模式并不能改善学生的视力水平, 必须根据原定的体育教学内容将动态视力任务的睫状肌训练与体育教学相结合, 形成一种既能使学生掌握运动技能,又能起到近视防控作用的体育教学模式,促使视觉训练课程化。

目前在眼科医学领域中, 评判近视与否的标准之一为裸眼远视力水平。 无论是通过手术等医疗手段直接作用于眼球, 还是通过参加户外体育活动改善动态视力, 都应以改善或延缓裸眼远视力的下降速度为终极目标。本研究经过为期16 周的实验干预后,3 种不同睫状肌训练频次的体育教学干预均可控制近视的进一步发展, 中频30 次和高频60 次实验干预可以明显改善八年级学生的视力水平。 不同睫状肌训练频次的体育教学干预对八年级学生视力水平产生的影响也不同,结合高频60 次的实验干预对于八年级学生裸眼远视力的改善效果要明显优于中频30 次,推测其原因可能是由于本研究中大部分中学生的近视度数在实验干预前已经偏高, 甚至许多已发展成轴性近视,初始视力水平基础偏差,要使其裸眼远视力发生质的改善则需要对其实施更多频次的实验干预。

4 结论

体育教学中嵌入不同频次的睫状肌训练对八年级学生视力水平的影响不同,其中60 次高频训练对裸眼远视力改善效果最佳,30 次中频训练对动态视力的改善效果更好,15 次低频训练能够基本维持学生裸眼远视力和动态视力的原有水平。因此,在体育教学中进行睫状肌训练能够有效延缓近视的发展速度,促进学生视力水平发展。