产业转型升级的测度研究

——基于广东省21个地市时间序列数据的分析

2022-05-31刘秋余李嘉华

□ 刘秋余 李嘉华 刘 煜

一、引言

改革开放以来,广东省依靠沿海和毗邻港澳的地理位置及政策红利,发挥了要素供给方面的优势,走在了全国经济发展前列。2020年,广东省的经济总量(GDP)突破11万亿元[1],全国排名第一,这主要得益于广东省完整的产业链体系。然而随着经济的进一步发展,广东省出现了产能过剩、产业规划不合理、人口老龄化等问题,再加上其他省份的迅速发展,广东省在改革开放初期积累的劳动力成本和政策方面的优势正逐渐消失,同时出现了外资转移的情况。另外,广东省也是全国发展最不均衡的省份,最穷的城市与最富有的城市之间的GDP差距有近30倍之多[2]。因此,为了进一步发展经济,提高劳动生产率,大力推进绿色低碳循环发展,广东省必须淘汰落后的低端产业,加速实现产业的转型升级。为此,广东省十四五规划也明确指出:广东省必须优化产业结构,加快建设现代化产业体系[3]。

基于此,本研究以“十二五”和“十三五”期间广东省21个地市经济发展的时间序列数据作为研究样本,运用产业转型升级水平系数、Lilien系数及产业结构超前系数进行定量分析,对于广东省进一步优化供给结构、提高供给质量和提高产业现代化水平具有重要参考意义。

二、产业转型升级测度方法

目前,学术界对产业转型升级的测度进行了大量的研究。谭晶荣(2012)以长三角地区16个城市为例,运用Lilien系数和More系数法测度了这16个城市的转型升级方向及速度[4]。施永(2018)基于产业转型升级系数测度了江西省22年间的产业转型升级水平[5]。借鉴以往研究,再结合广东省21个地市的特征,本研究拟运用产业转型升级系数、Lilien系数及产业结构超前系数,对广东省“十二五”和“十三五”期间的产业转型水平、速度与方向进行定量分析。

1.产业转型升级水平测度模型

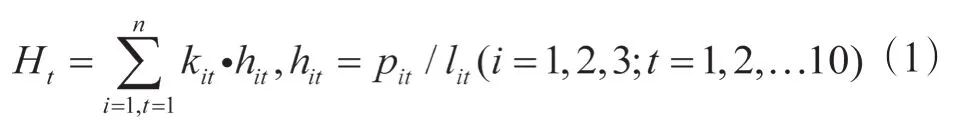

借鉴高华兵、施永和刘晓英(2020)使用的三次产业在GDP中所占比重和各自劳动生产率乘积的方法来测度产业转型升级水平,当这一乘积的数值逐渐增大时,表明该地区的产业结构得到了优化升级[6],具体计算方法见公式(1):

公式(1)中,Ht表示产业转型升级水平系数;kit表示第i产业在第t年的增加值占国内生产总值的比重;hit表示第i产业在第t年的实际劳动生产率;pit表示第i产业在第t年的实际增加值;lit表示第i产业在第t年的就业人数。

为了消除价格因素对实际劳动生产率造成的影响,首先使用GDP平减系数法把每年各产业增加值转化成以2011年为基期的不变价实际值,再用上述系数模型计算得到广东省2011—2020年共10年的产业转型升级系数。

2.产业转型升级速度测度模型

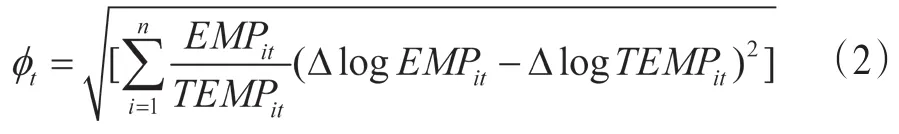

Kuznets(1973)认为,伴随着产业转型升级速度的加快,在生产效率差异化的驱使下,劳动力会在三次产业内部进行转移[7]。可以用Lilien系数来测度劳动力在三次产业内部的再分配速度以衡量产业转型升级的速度,具体计算见公式(2):

公式(2)中,i代表产业,EMPit代表该产业在t年的就业水平,TEMPit代表第t年的总就业水平。Lilien系数越大,表示劳动力在各个产业内再分配的速度越快。

3.产业转型升级方向测度模型

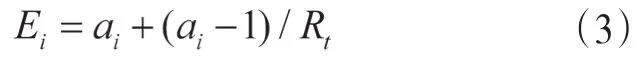

产业结构超前系数是测度产业转型升级的较好工具,可以反映区域产业结构演变趋势和超前程度[8],具体计算见公式(3):

公式(3)中,Ei表示第i产业的结构超前系数;ai表示第i产业报告期所占比例与基期所占比例的比值;Rt表示同期经济系统平均增长率。若Ei>1,表明第i产业超前发展,所占比例将呈上升趋势;若Ei<1,则表明第i产业发展相对落后,所占份额将呈下降趋势。判断产业转型升级将在哪个产业升级,可以比较不同产业之间的结构超前系数。

三、广东省产业转型升级测度的实证分析

本研究选择广东省“十二五”和“十三五”期间(2011—2020年)共10年的就业人数、三大产业产值和GDP等经济数据作为测度产业转型升级水平、速度与方向的依据。所有研究样本数据均来源于2021年《广东统计年鉴》[1]。其中,由于2020年广东省统计年鉴不再包括各地市的三大产业产值,因此产业转型升级速度仅计算到2019年。

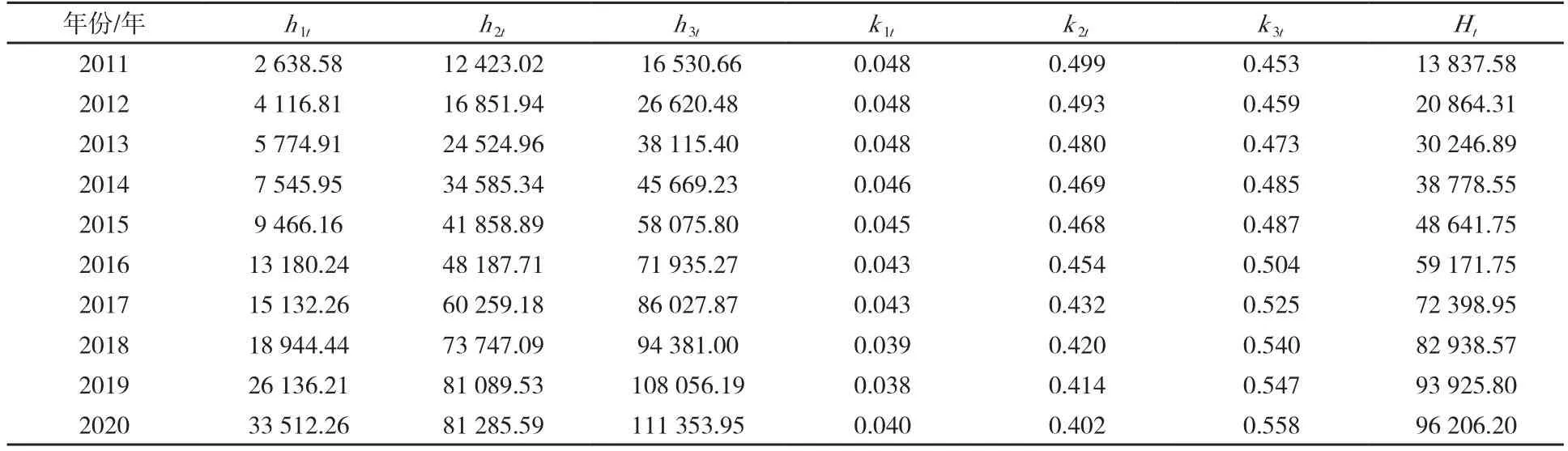

1.广东省产业转型升级水平测度

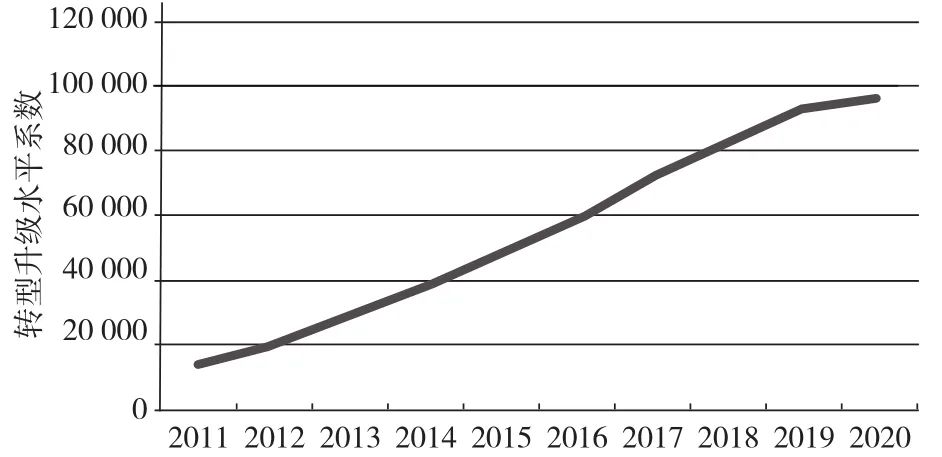

从表1中和图1可以清晰地看出广东省产业结构转型升级系数在“十二五”和“十三五”期间呈现不断上升的趋势,这表明广东省10年间整体的转型升级水平稳定上升,产业转型升级发展趋势良好,但无法判断各产业的转型升级速度和方向。2020年转型升级变化趋势相对较为平缓,说明在这一阶段广东省产业结构转型升级较慢,可能是受到了2020年新型冠状病毒疫情的影响,经济发展暂时停滞。

表1 2011—2020年广东省产业结构转型升级系数

图1 2011—2020年广东省产业结构转型升级系数趋势

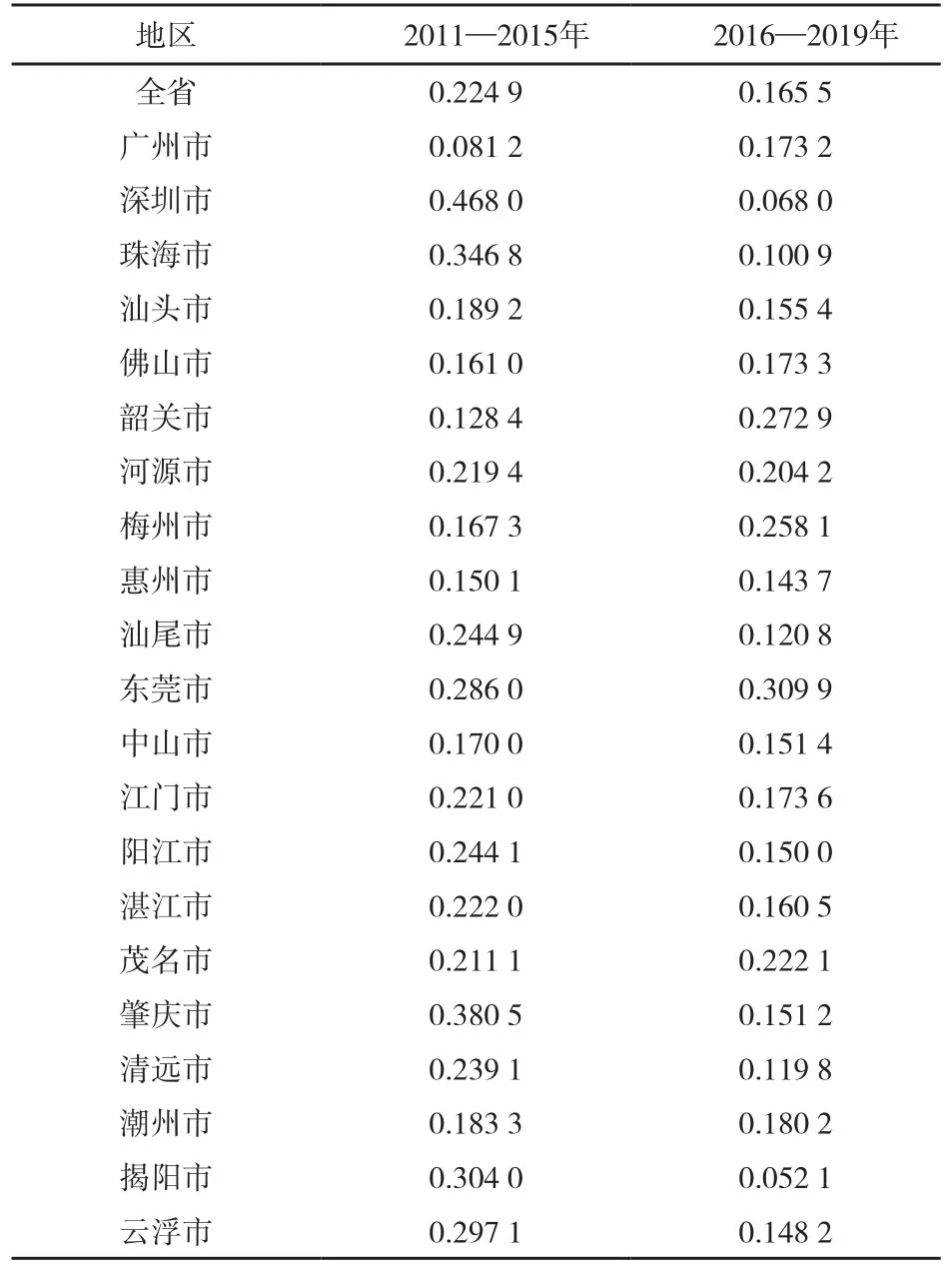

2.广东省产业转型升级速度测度

从整体看,在“十二五”和“十三五”期间,广东省持续处于产业转型升级的过程中,但“十三五”期间的产业转型升级速度出现放缓现象。产业比重从2011年的“二三一”(1∶1.8∶1.4),调整优化为2019年的“三二一”(1∶1.9∶2.6),第三产业比重迅速扩大。

在转型升级速度方面,广东省各地市存在比较明显的差异。“十二五”期间,深圳、肇庆、珠海、揭阳、云浮和东莞6市的转型升级速度(0.47~0.29)领跑全省,而惠州、韶关和广州3市的速度(0.15~0.08)在全省则相对落后。“十三五”期间,东莞、韶关、梅州、茂名和河源5市的速度(0.31~0.20)在全省处于领先地位,深圳和揭阳2市的速度(0.07~0.05)在全省则相对落后。2011—2019年广东省产业结构转型速度系数见表2。

表2 2011—2019年广东省产业结构转型速度系数

对比转型升级速度的增长率,广州和韶关2市的转型升级速度在“十三五”期间较“十二五”期间有1倍以上的增长,而梅州的增长率也超过了50%。2011—2019年东莞、佛山、茂名、潮州、惠州、河源、中山、汕头、江门和湛江的转型升级速度则相对平缓,处于稳定状态,而清远、云浮、汕尾、肇庆、珠海、揭阳和深圳的转型升级速度在进入“十三五”后有较明显的放缓。

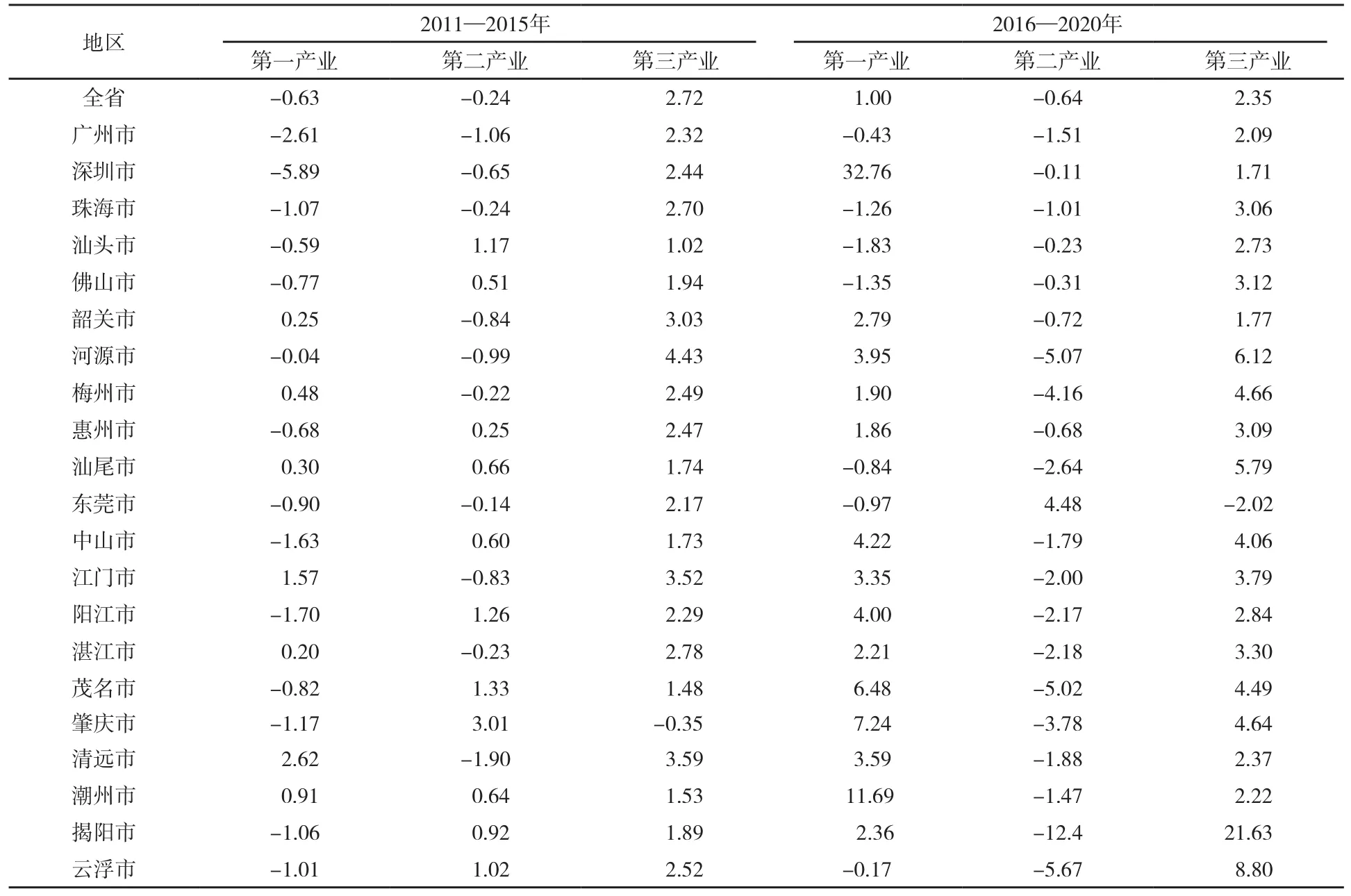

3.广东省产业转型升级方向测度

“十二五”期间,广东省三次产业结构超前系数分别为-0.63、-0.24、2.72,产业结构呈“二三一”型。这表明,第一产业和第二产业的产业转型升级较慢,占比整体呈下降趋势。产业转型升级方向主要集中在第三产业,这与广东省重点发展金融、物流和旅游等现代服务业有关[9]。广东省大部分城市第二产业的发展陷入滞后状态,这可能是由于虽然广东省制造业整体水平高于全国平均水平,但因其夕阳产业比重较大,出现了区域衰退,存在产业结构调整升级压力较大等情况[10]。部分城市的第二产业结构超前系数大于1,例如汕头、茂名和肇庆,其中茂名和肇庆属于经济发展水平偏落后的城市,这些城市的第二产业仍存在较大的转型升级空间。2011—2019年广东省各地市的三大产业超前系数见表3。

表3 2011—2019年广东省各地市的三大产业超前系数

“十三五”期间,广东省三次产业结构超前系数分别为1.00、-0.64、2.35,产业结构呈“三一二”型。广东省各地市的第一产业较“十二五”期间均得到了较明显的发展,其中经济发展水平处于第二、第三梯队的城市的农业产业发展非常迅速,这可能得益于“十三五”期间省政府重点支持粤西和粤东2个传统农业产业带的发展,同时省政府在脱贫攻坚、优化“四区两带”总体布局、乡村振兴战略及大力推进农业供给侧结构性改革方面的工作取得了重要成效[11]。广东省各地市第三产业除东莞外,产业结构超前系数均大于1,经济排名中游和下游的城市尤为明显。其中,东莞作为广东省重要的制造业基地,在“十三五”期间重点进行了工业和制造业的转型,第三产业发展则相对滞后。而揭阳第三产业实现了非常迅速的转型升级,这可能是得益于揭阳原本是一个传统的工业城市,存在较大的产业转型升级空间,“十三五”期间又大力发展了电子商务,鼓励了新兴产业的发展[12]。

四、研究结论与政策建议

1.研究结论

第一,“十二五”和“十三五”期间,广东省以非常稳定的速度持续进行产业转型升级,产业转型升级水平持续上涨。全省的第三产业转型发展比较明显,但工业和制造业领域有所欠缺,即第二产业发展相对滞后而第三产业迅速发展,这使得广东省从“二三一”的产业结构转变为“三二一”的产业结构。目前,第三产业是广东省经济增长的主要动力,也是未来产业进一步转型升级的方向。广东省的农业不是发展重点,但在“十三五”期间产业转型升级速度加快,全省大部分地市都得到了明显的发展。

第二,广东省各地市的转型升级速度分布比较均衡。例如,在“十二五”期间经济发展水平总体靠后的城市中,韶关和河源等城市转型升级速度靠前,并在接下来的5年内继续保持,而潮州和清远转型升级速度位于末位;经济发展水平较高的城市中,汕头和广州转型升级速度位于全省前列,而深圳和惠州转型升级速度较慢。这对缩小不同城市产业差异、促进产业集聚和融合有着积极影响。

第三,各地市产业转型升级水平逐年递增,但有部分城市的定位没有很好地与转型升级的实际相联系。珠三角地区作为广东省的核心区域,其第三产业虽然得到了迅速发展——这与珠三角进一步发展金融等现代服务业的定位相一致[12];但其传统的第二产业需要转型为中高端制造业,被淘汰或向其他地区转移。然而,只有东莞的制造业在“十三五”期间实现了迅速的转型升级;珠海、中山和江门作为珠江西岸重要的工业城市,“十二五”和“十三五”期间在制造业方面均没有实现明显的产业转型,发展相对滞后,仍处于各自集聚发展阶段,尚未出现功能大规模外溢,未形成明显的区域分工协作体系[13];韶关、茂名和云浮等工业城市在“十三五”期间实现了第三产业快速的转型升级,但制造业转型升级速度较慢,需要进一步的产业集聚。

2.政策建议

第一,2019年中共中央、国务院印发了《粤港澳大湾区发展规划纲要》,广东省迎来了新的发展机遇。香港有着非常自由开放的金融体系,现代服务业处于国际先进水平。广东省可以承接港澳在航运物流、金融、文化和法律等现代服务业产业的转移,引进港澳在服务业方面的高端人才。尤其是在金融领域,粤港澳大湾区的深入合作,有利于广东省健全现代金融服务体系,促进广州国家级绿色金融改革创新试验区的创建和深圳国际化金融创新中心的建设。粤港澳大湾区东岸“广佛—深港”是一条联系非常密切、利于产业转型升级的要素走廊。深圳与香港在金融产业方面的融合发展,有力地牵引了东莞和惠州这2个以制造业为基础的城市,带动了东岸地区产业发展[13]。随着港珠澳大桥的开通和湾区内基础设施的完善,港澳将对广东省第二和第三产业转型升级有着进一步的利好。

第二,围绕“国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的时代背景,广西、贵州和云南等中西部地区的产业结构相对广东省而言仍处于落后状态,广东省可以将产业转移到中西部地区。同时,加强与长三角、京津冀经济带和海南自贸区等地区的经济交流与合作。

第三,利用RCEP、“一带一路”和中欧投资协定签署的时代机遇。广东省可利用RCEP协议将纺织和组装等中低端产业向东盟等成本较低的国家转移,进而实现生产资源的优化配置,推动产业结构优化和升级[14]。“一带一路”沿线国家巨大的市场容量,使其有望成为我国中低端劳动密集型产业和产能过剩型产业的海外承接地,因此广东省可将省内劳动力密集且成本高的产业和过剩的产业转移到“一带一路”沿线国家,实现产业的优化配置[15]。中欧投资协定的签署可促进广东省对接发达国家金融、教育、低碳环保、新能源汽车和云计算等产业的转移,吸引外商投资中高端制造、高新技术和现代服务产业。