大学生问题性手机使用的影响因素分析

2022-05-31叶圣徐慧慧徐卓王亦柔江燕张国华

叶圣,徐慧慧,徐卓,王亦柔,江燕,张国华

1.温州医科大学 团委,浙江 温州 325035;2.温州医科大学 精神医学学院,浙江 温州 325035;3.新余学院 经济管理学院,江西 新余 338004

近年来手机在全球范围内得到广泛使用,而当代大学生是伴随手机和移动互联网发展成长起来的一代。研究表明,大学生群体容易出现问题性手机使用,各国大学生的问题性手机使用发生率在2.9%~64.5%间[1-2],我国大学生普遍介于20%~30%[3-4]。这与大学生手机使用呈现多样化的特点密不可分。有调查显示,大学生手机使用功能前五位依次是:即时通信(95.6%)、网络音乐(65.1%)、网络新闻(52.7%)、博客/个人空间(52.5%)、网络购物和网上支付(47.9%),使用手机进行在线学习也越来越普遍[5]。问题性手机使用可能损害个体的身心健康,提高焦虑和抑郁水平,降低认知功能,对睡眠也有一定程度的影响[6]。大学生的问题性手机使用可能受到诸多因素的影响,如基本心理需要未得到满足、自我控制水平或时间管理倾向水平不 高[7],还可能与消极情绪(如压力、抑郁、焦虑、错失恐惧等)以及个体的情绪调节能力不足有关[8]。此外,睡眠拖延以及与此相关的睡眠生物节律、睡眠质量等也与问题性手机使用存在联系[9]。目前国内外相关研究采用的指标相对较少、样本量也较 小[1-9],鲜有同时考察动机、情绪、生物规律等多方面因素的大规模调查研究综合考察大学生问题性手机使用的危险和保护性因素。因此,本研究拟通过大规模问卷调查,探讨大学生问题性手机使用的危险和保护性因素,为指导学生健康使用手机、提高心理健康水平提供依据。

1 对象和方法

1.1 对象 采用方便取样法于2021年11月份以问卷星的网络调查形式对我国北部、西北部、中部、东部、南部的10余所高校大学生开展调查,受试者在知情同意基础上匿名填写在线问卷,提交问卷即表明同意参与本研究。问卷首页详细说明本次调查的目的、意义、填写方式及主试联系方式,填写时如有疑问可联系主试进行在线解答,所有选项填写完整后方可提交问卷。最后回收问卷6 649份,剔除重复提交、不认真作答或回答时间少于120 s的无效问卷106份,得到有效问卷6 543份,问卷有效回收率为98.4%。6 543名受试者中男生2 307名,女生4 236名;大一至大四分别为3 098、2 025、1 268、152名;医学生1 959名(29.9%);来源地区包括北部(北京、内蒙古)1 593名、西北部(甘肃、重庆)722名、中部(河南、江西)1 164名、东部(江苏、浙江)2 366名、南部(福建、广东)698名;独生子女2 128(32.5%)名;生源地为城镇的有2 719名(41.6%)。

1.2 方法

1.2.1 结局变量:采用LEUNG[10]编制的问题性手机使用指数(mobile phone addiction index, MPAI)量表测量大学生的问题性手机使用,包括失控性、戒断性、逃避性以及低效性等四个维度,共17个条目。采用李克特5点评分,从1~5表示“从不”到“总是”,得分越高表示大学生的问题性手机使用程度越高。受试者在17个条目中有8个以上的肯定回答(即选择选项4和5),即被评定为问题性手机使用。我国学者在中国大学生中对此量表进行了信效度检验,结果显示具有较高的信效度。该量表的克隆巴赫α系数为0.92。

1.2.2 混杂因素:主要为性别、地区、专业、年级、是否独生子女、生源地等人口学信息。已有研究表明医学专业与其他专业在问题性手机使用上差异有统计学意义[11]。

1.2.3 影响因素:综合以往研究,从动机、情绪、生物规律等多方面探究问题性手机使用的影响因素。

1.2.3.1 基本心理需要:采用SHELDON等[12]编制的SDT基本心理需要满足量表测量大学生的基本心理需要满足,包括自主权、胜任感、关系性3个维度,共9个条目。采用李克特7点评分,从1~7表示“非常不同意”到“非常同意”,得分越高表示大学生的基本心理需要满足越强。该量表在我国大学生群体中具有较高信效度。该量表的克隆巴赫α系数为0.93。

1.2.3.2 时间管理倾向:采用由黄希庭等[13]编制的青少年时间管理倾向量表(adolescence time management disposition scale, ATMD)测量大学生的时间管理倾向,包括时间价值感量表、时间监控观量表和时间效能感量表等三个分量表,共44个条目。采用李克特5点评分,从1~5表示“非常符合”到“完全不符合”,得分越高表明个体的时间管理倾向水平越高。该量表信效度较好,已广泛应用于我国大学生群体。三个分量表的克隆巴赫α系数分别为0.82、0.90和0.83,总量表的克隆巴赫α系数为0.95。

1.2.3.3 自我控制:采用MOREAN等[14]修订的简式自我控制量表(brief self-control scale, BSCS)测量大学生的自我控制,包括自律性和冲动控制两个维度,共7个条目。采用李克特5点评分,从1~5表示“完全不符”到“完全符合”,得分越高表明个体的自我控制水平越高。罗涛等[15]修订的自我控制量表中文版在大学生群体中的信效度良好。该量表的克隆巴赫α系数为0.61。

1.2.3.4 负性情绪:采用经LOVIBOND等[16]修订简化的抑郁-焦虑-压力量表(depression anxiety stress scales, DASS-21)测量大学生的情绪状况,包含抑郁、焦虑以及压力体验等三个分量表,共21个条目。采用李克特4点评分,从0~3表示“不符合”到“总是符合”,得分越高表明个体负性情绪体验水平越高。我国学者龚栩引入抑郁-焦虑-压力量表简体中文版并得出结论具有较好的信效度,可作为考察我国大学生负性情绪水平的有效工具[17]。三个分量表的克隆巴赫α系数分别为0.92、0.91和0.93,总量表的克隆巴赫α系数为0.97。

1.2.3.5 错失恐惧:采用李琦等[18]修订的大学生错失恐惧(fear of missing out, FoMo)量表测量大学生的错失恐惧,包括错失信息恐惧和错失情境恐惧两个维度,共8个条目。采用李克特5点评分,从1~5表示“完全不符合”到“完全符合”,分数越高表明个体的错失恐惧水平越高。该量表的克隆巴赫α系数为0.92。

1.2.3.6 情绪调节:采用GROSS等[19]编制的情绪调节量表(emotion regulation questionnaire, ERQ)测量大学生的情绪调节能力,包括认知重评和表达抑制两个维度,共10个条目。采用李克特5点评分,从1~5表示“从不”到“总是”,得分越高表明使用情绪调节策略的频率越高。该量表在我国大学生中的信效度良好。该量表的克隆巴赫α系数为0.91。

1.2.3.7 生物节律:采用ADAN等[20]编制的清晨型与夜晚型量表-5项(morningness-eveningness questionnaire-5, MEQ-5)测量大学生睡眠的生物节律。共5道选择题,根据得分将睡眠节律划分为绝对清晨型(22~25分)、中度清晨型(18~21分)、中间型(12~17分)、中度夜晚型(8~11分)和绝对夜晚型(4~7分)。该量表中文版在我国大学生群体中信效度良好。该量表的克隆巴赫α系数为0.59。

1.2.3.8 睡眠拖延:采用许宴菁[21]改编的睡眠时间拖延量表(bedtime procrastination scales, BPS)测量大学生的睡眠拖延行为。共8个条目,采用李克特5点评分,从1~5表示“从不”到“总是”,得分越高表明越容易拖延入睡时间。以往研究表明该量表具有良好的信效度,适合我国大学生实际睡眠拖延情况。该量表的克隆巴赫α系数为0.92。

1.2.3.9 睡眠质量:采用SOLDATOS等[22]根据ICD-10标准编制的阿森斯失眠量表(athens insomnia scale, AIS)评估大学生的睡眠障碍,包括睡眠的质和量及日常生活情况。共8个条目,采用0~3级评分形式。在临床使用中有较好的信效度,且通俗易懂。该量表的克隆巴赫α系数为0.82。

1.3 统计学处理方法 采用SPSS24.0软件进行数据分析。计数资料以百分比表示;计量资料用±s表示,两组间比较用独立样本t检验。用Pearson相关分析两变量间相关性。用二元Logistic回归分析大学生问题性手机使用影响因素,Graphpad绘制森林图。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

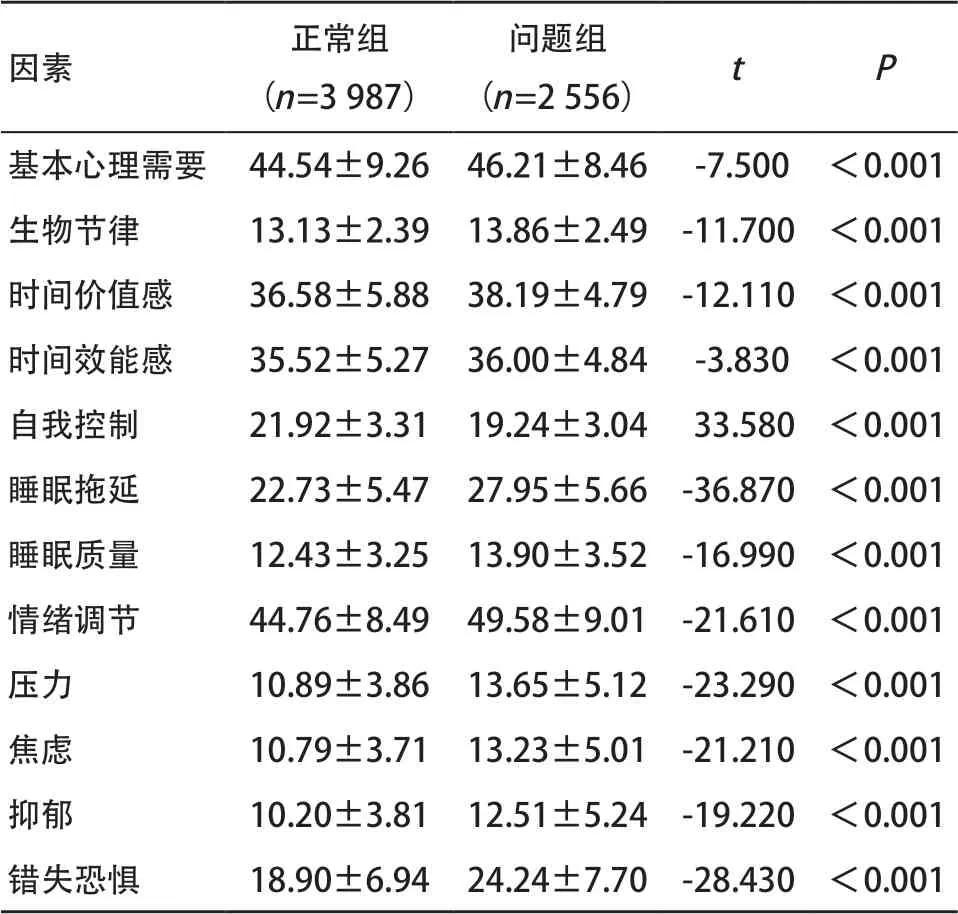

2.1 大学生问题性手机使用的现状 本次研究共调查了6 543名大学生,问题性手机使用者2 556名(39.1%),为问题组,其余为正常组。根据受试者问题性手机使用各维度得分的百分比排序,得分高于73%的个体作为高分组,人数占比由高到低依次是逃避性、低效性、戒断性、失控性(38.88%、28.93%、24.77%、13.25%)。正常组的自我控制得分高于问题组(t=33.580,P<0.001),而基本心理需要、生物节律、时间价值感、时间效能感、睡眠拖延、睡眠质量、情绪调节、压力、焦虑、抑郁和错失恐惧的得分均低于问题组,差异均有统计学意义(P< 0.001),见表1。

表1 正常组和问题组心理行为因素的比较

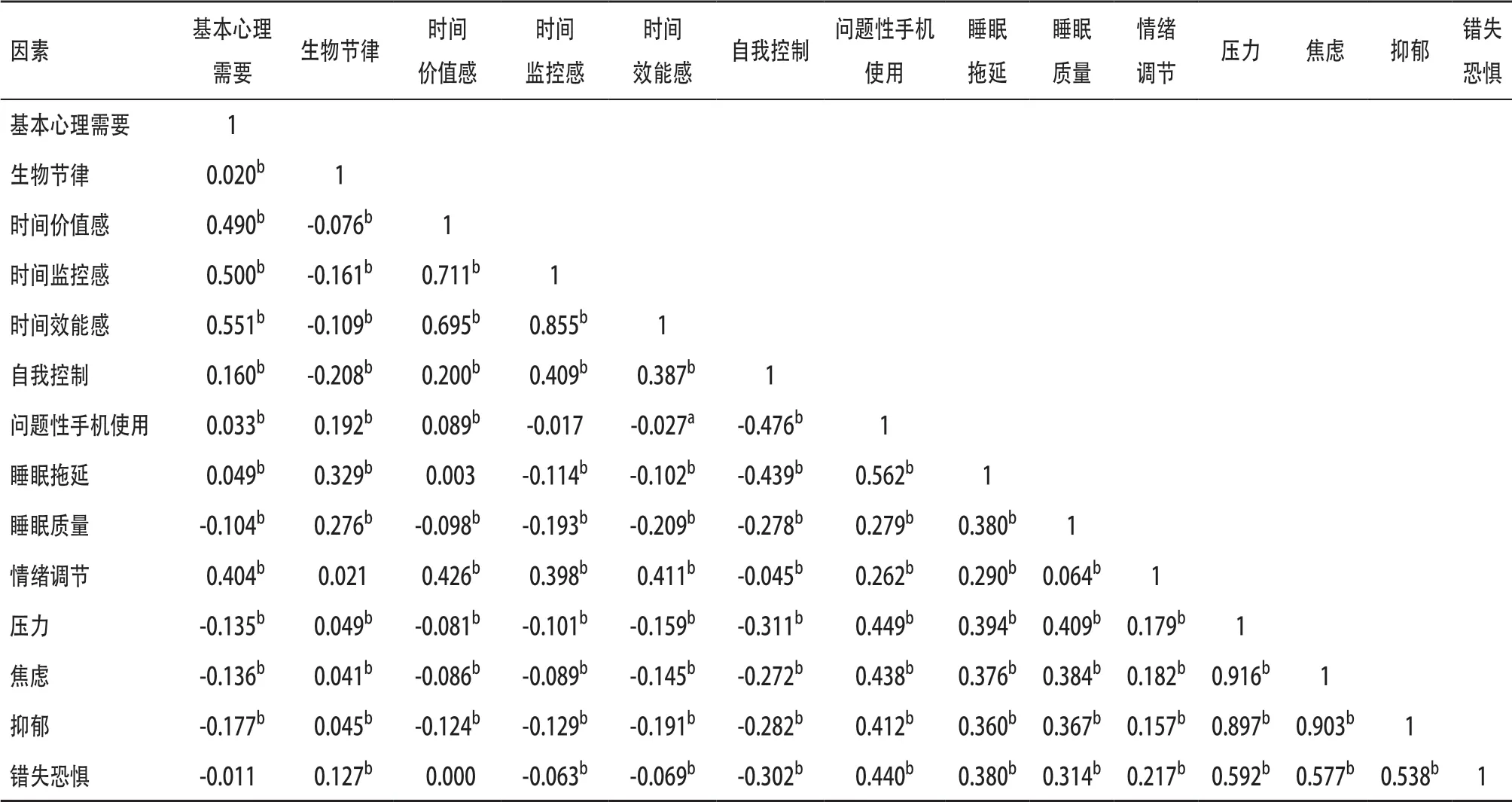

2.2 问题性手机使用各研究变量得分间的相关分析 Pearson相关分析结果显示,问题性手机使用得分与时间监控感、时间效能感和自我控制得分呈负相关(P<0.05);与基本心理需求、生物节律、时间价值感、睡眠拖延、睡眠质量、情绪调节、压力、焦虑、抑郁、错失恐惧得分呈显著正相关(P<0.05),见表2。

表2 问题性手机使用各研究变量得分间的相关性

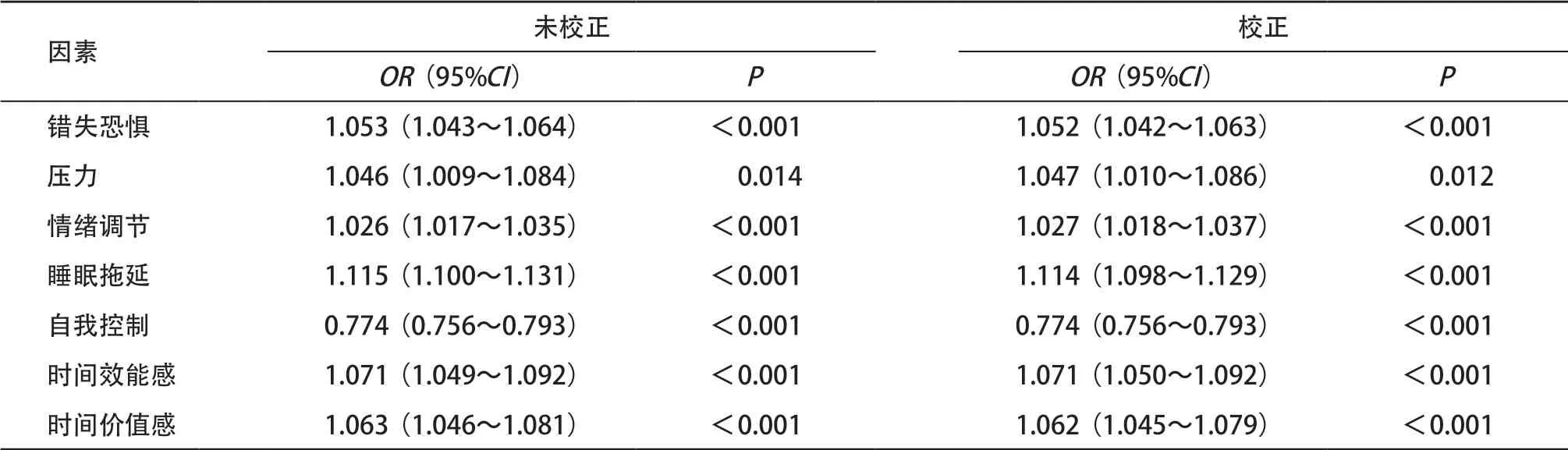

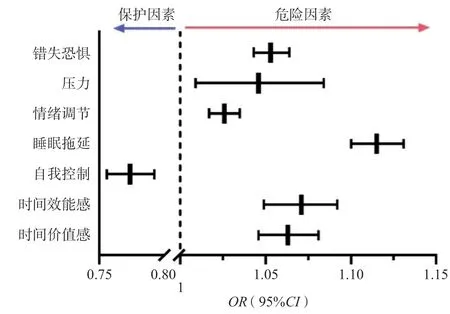

2.3 大学生问题性手机使用影响因素的Logistic回归分析 将时间效能感、自我控制、基本心理需求、生物节律、时间价值感、睡眠拖延、睡眠质量、情绪调节、压力、焦虑、抑郁、错失恐惧作为自变量,以是否存在问题性手机使用为因变量。采用Logistic回归,并绘制森林图建立模型,校准混杂因素为人口学因素,分别为地区、专业、年级、性别、是否独生子女、生源地。结果表明,自我控制水平高为问题性手机使用的保护性因素(P<0.001);时间价值感(P<0.001)、时间效能感(P< 0.001)、睡眠拖延(P<0.001)、情绪调节(P<0.001)、压力(P<0.05)、错失恐惧(P<0.001)等方面水平高为危险因素,见图1和表3。

表3 大学生问题性手机使用影响因素的Logistic回归分析

图1 问题性手机使用保护因素及危险因素

3 讨论

3.1 大学生问题性手机使用的现状 近年来大学生的问题性手机使用现象受到国内外学者的广泛关注,但相关研究报道的检出率存在较大差异。针对我国吉林、河北、江苏、广西等地大学生的研究发现问题性手机使用的检出率分别为25.2%、25.0%、27.8%和30.1%,低于本研究的检出率。也有研究针对新疆954名大学生的调查发现其检出率为39.5%[7],与本研究检出率(39.1%)类似。原因可能是:①本次调查覆盖范围较广,与其他调查的受试者群体分布存在一定差异;②各研究使用的量表及判断标准存在一定差异;③疫情常态化条件下大学生需要在线学习的频率大大提高,并通过手机对疫情等社会现状进行了解,许多社会功能需要通过手机实现,在享受手机带来便利的同时,对手机依赖的程度上升。以往研究也发现,疫情期间大学生的问题性手机使用显著高于平时,四个维度得分与之前研究一致[8],逃避性维度高分人数占比最多,低效性次之。说明大部分大学生借由手机逃避现实,不愿及时解决生活学习上的苦恼,通过网络排解压力。久而久之,大学生易视力下降、注意力不集中、记忆减退,甚至情绪失控、缺乏学习兴趣等,导致学习效率低下。

3.2 大学生问题性手机使用的风险和保护性因素 本研究表明,基本心理需要、生物节律、时间价值感、时间效能感、自我控制、睡眠拖延、睡眠质量、情绪调节、压力、焦虑、抑郁及错失恐惧在正常组和问题组中的差异均有统计学意义。其中,自我控制水平高可能为问题性手机使用的保护因素。以往研究发现,自我控制水平越高,能更合理安排手机使用时间,抵制诱惑,问题性手机使用程度越低,提示个体根据成瘾机制加强自我管理。此外,高水平的时间价值感、时间效能感、情绪调节、压力、睡眠拖延和错失恐惧均为危险因素。以往研究通常认为,存在问题性手机使用的个体可能时间价值感及时间效能感低,即时间观念薄弱,对自己运用时间的信念和预期不自信。本研究结果显示,个体的时间价值感及时间效能感越高则问题性手机使用程度更高,当个体主观和客观情况存在差异,意识到时间宝贵的同时对时间管理能力盲目自信,更易出现问题性手机使用。与此类似,情绪调节水平高通常被认为是问题性手机使用的保护因子,较高情绪控制水平也是自我管理的一部分,但在本研究中却显著正向预测大学生的问题性手机使用。需要注意的是,本研究中的情绪调节是指对情绪的认知重评和表达抑制,即个体使用情绪调节的频率越高,其问题性手机使用的可能性越大,可能是使用策略过于频繁,导致个体压力上升或个体本身存在情绪障碍,继而导致问题性手机使用。睡前不节制使用手机极易造成个体睡眠拖延,甚至失眠等睡眠问题[9], 但二者之间也有可能是互相促进的关系。本研究表明睡眠拖延的个体问题性手机使用的可能更大,个体不愿意按时入睡时常常可能通过刷手机消磨时间,久而久之造成“机不离手”等网络成瘾或游戏成瘾的问题。较高的错失恐惧水平会加重个体问题性手机使用程度,尤其是在疫情背景下,大学生易发展出焦虑状态,对手机成瘾具有直接的预测作用,害怕错过疫情动态或者社会媒介消息而频繁查看手机使大学生可能出现问题性手机使用。

时间监控感是个体运用时间的观念和能力。它是一种内在的自我监控行为,但通过各种外在的行为来表现,比如计划安排、目标设置和时间分配等[13]。本研究结果表明,大学生的问题性手机使用得分与时间监控无相关性,这与以往研究结果不一致。可能说明个体的计划安排需要贯彻执行,才能对问题性手机使用产生影响。

3.3 对策和建议 “行为决定健康”这一命题也适用于大学生问题性手机使用问题,本研究结果可以为高校心理健康从业人员矫正大学生的问题性手机使用提供科学依据。首先,要养成良好的生活习惯,合理安排作息,减少睡眠拖延,改善睡眠质量。存在严重睡眠问题的大学生,可采用针灸配合舒乐安定片及心理疏导的方式进行恢复[23];其次,对自我控制结果加以反馈,尽量减少问题性手机使用,做到合理有效地安排时间,提高时间管理能力;最后,情绪调节策略要用在“刀刃”上,优化情绪管理能力,找到合理有效的方式释放压力,加强现实接触,提高友谊质量以减少错失恐惧。

本研究表明,我国大学生的问题性手机使用检出率较高。针对存在问题性手机使用的大学生群体开展健康教育和心理干预刻不容缓。需要指出的是,在干预时要同时考虑问题性手机使用行为的矫正和个体心理因素的影响,多方联动以减少大学生问题性手机使用的发生。