品尝权力

2022-05-31侯振龙

侯振龙

关键词:明代;黄鼠;饮食文化;边疆;野味

黄鼠1是栖息于中国北方草原和半荒漠草原的优势鼠种,为农、牧业的主要害鼠。据笔者考证,魏晋时关西、河东称之为?鼠、雀鼠,博物学家将其附会为《诗经》的“硕鼠”及《尔雅》的“鼫鼠”。2唐代,河曲六州胡人称之为沙鼠。3黄鼠得今名约在南宋初年,1此前“黄鼠”一词在文献中出现较少,从活动地域可判断,一般指黄色的田鼠、褐家鼠或黄胸鼠等常见鼠类。2入元后,“黄鼠”的指代基本固定,即本文研究对象;个别语境下,也指上述黄色鼠类3 或黄鼠狼的简称。4另外,明人还根据《诗经》,韩、孟联句及宋代笔记,称之为礼鼠、拱鼠、貔狸。5以上关于黄鼠名实关系与异名别称的考察,是正确分析史料的前提,也是理解本文重要的信息参照。

中国先民的食鼠风俗可追溯至史前。汉代,鼠肉尤未退出人们的餐桌。魏晋以降,中原汉人主动食鼠的情况愈发少见。唐、宋时,食鼠行为大概仅保留在游牧区与山区的原住民生活中,成为“夷夏大防”观念下显示非农耕生计的特殊符号之一。6活动于欧亚草原的蒙古族素以黄鼠为食,作为牲畜之外的肉食补充。铁木真曾居阔阔纳浯儿海子,“打捕土拨鼠、野鼠吃着过活了。”7宋理宗绍定五年(1232),彭大雅出使蒙古,见当地居民捕食黄鼠。8元代,黄鼠“恒为玉食之献”,皇室甚至在主要产地“置官守其处,人不得擅取也”。9元帝在上都举办的诈马宴、10御医所撰营养学专著《饮膳正要》、11宗庙仲秋祭品12中均有黄鼠,其在元代宫廷饮食的地位可见一斑。扈从上都巡幸的汉族官员也得以品尝黄鼠,誉之为“时珍”、13“朔方珍”、14“滦京奇品”。15尽管如此,黄鼠在元代尚未普及全国,食用人群仅为蒙古、色目和部分汉族士大夫,中原乃至广大南方普通民众对其依然陌生,这种局面在明代却发生了变化。

明代宫廷受到蒙古文化相当程度的影响,16食用黄鼠正是内亚因素在饮食方面的体现。近300年间,以黄鼠为代表的塞外风味时刻刺激着明人的味蕾,诗歌、笔记、方志、小说关于其记载数见不鲜,上至权贵,下至百姓,莫不奉之为珍馔,可谓有明一代值得关注的社会现象。入清后,黄鼠很快风光不再,纪昀对此感慨道:“盖物之轻重,各以其时之好尚,无定准也。”17目前学界关于明代饮食的部分论著虽提及黄鼠,但缺乏深入而细致的发掘。18事实上,明人针对黄鼠展开的捕捉、运输、消费、烹制、品尝、记录等一系列活动,无疑为我们窥探明代的文化风貌、经济状况、人际关系、日常生活、边疆治理、政治生态提供了新的视角。正如美国饮食史学者西敏司(Sidney Mintz)所言:“人类对食物营养的需求,贯穿了其整个生息繁衍的过程。将这一无法回避之需求装点起来的,是食物选择和饮食习惯所表现出的人们在年龄、性别、社会地位、文化乃至职业上的差异,而这些差异至关重要。”1范德索默尔斯(Dan Vandersommers)指出,歷史学研究的“动物转向”(the animal turn)包括环境史、思想史、文化史、商品史、科技医疗史等诸多路径。2有鉴于此,笔者通过梳理、考证散见在历史文献中有关黄鼠的记载,尝试勾勒出明代黄鼠与人类关系的图景,探讨黄鼠在明代饮食文化中的地位与影响。不足之处,请方家批评指教。

一、“设宴珍馔”:明人餐桌上的塞外风味

1.明代宫廷对黄鼠的好尚

明代建立后,在蒙古族食谱中占据一席之地的黄鼠,不仅未因明太祖“驱逐胡虏,恢复中华”3而从塞北人的餐桌上销声匿迹,反而又引起了明代皇室的兴趣。这主要归因于明成祖的喜好。朱棣初封燕王,洪武十三年(1380)就藩于元故都北平,当地长期受蒙古风俗浸染而形成的食用黄鼠习俗,潜移默化地影响了其饮食好尚;另外,北元来降的蒙古族官员也可能是影响因素,如阿速哈剌儿、伯颜忽里、4火真、5薛斌、薛贵、李贤、吴成、滕定6等,均为燕王所倚重,过从甚密。洪武年间,朝廷对北元用兵,燕王“屡帅诸将出征”,“节制沿边士马”,7登基后又5次亲征漠北,黄鼠等塞外物产被明军充分利用。曾任翰林侍读的李时勉扈从北征,行至万全卫(今河北张家口市万全县)初见并品尝御厨所烹制的黄鼠,慨叹:“物类生来形独异,天厨赐出味偏长。”8永乐十五年(1417),成祖庆贺宁国长公主生辰,“赐钞五万贯,采缎三十匹,彩绢三十匹,黄鼠一千个,酥油一百斤,榛子十石,红枣五石,栗子十石,核桃一万个。”9赏赐给长公主的黄鼠尚以千数,较公主府邸更庞大的宫廷对其需求量应不在少数。

永乐年间,国都迁往北京后,靠近黄鼠产地,由守边将领负责进贡宫廷所需黄鼠几乎是不成文的规定。1425年,明宣宗甫即位,镇守居庸关的后军都督府佥事沈清献黄鼠,“上谓侍臣曰:‘清受命守关,当练士卒,利器械,固封疆,朝廷岂利其贡献邪?况黄鼠不足登鼎俎,取之徒劳人耳,其勅清谨守关城,勿有所献。”10宣宗是一代有为之君,他担心边军捕鼠,妨碍军务,故严旨拒绝。但明宫廷的黄鼠供应并没有就此断绝,其后宁夏镇守中官海寿购得一只白化黄鼠给宣宗,11尽管此黄鼠是作为祥瑞进献,而宦官采办可能是这一时期宫廷获得黄鼠的重要途径。

正统十四年(1449)“土木之变”后,明英宗被瓦剌俘虏至蒙古草原,锦衣卫校尉袁彬随侍左右。据传袁彬曾从百里外背水至住所,不意英宗“偶执水灌黄鼠”,12可见其知道黄鼠可食,且懂得如何捕捉。成化、弘治年间(1465—1505),边警稍息,国家承平日久,宫廷对黄鼠的需求有增无减,时人陆容记载:“宣府、大同之墟产黄鼠,秋高时肥美,土人以为珍馔,守臣岁以贡献。

至明末天启年间(1621—1627),黄鼠仍是明宫饮食中锦上添花的佳肴,每逢元宵节,“斯时所尚珍味,则冬笋、银鱼、鸽蛋、麻辣活兔,塞外之黄鼠、半翅、鹖鸡,江南之密罗柑、凤尾橘、漳州橘、橄榄、小金橘、风菱、脆藕,西山之苹果、软子石榴之属,水下活虾之类,不可胜计。”2黄鼠已然是两百多年来宫廷认可的名吃之一。

2.明代官员对黄鼠的重视

宫廷饮膳素以奢靡见著,天下珍稀食材毕集于御厨,产自北部边疆的黄鼠,因其捕捉、运输费时费力,运抵京师自然较普通肉类稀有。品尝黄鼠,乃至动辄数以千计赏赐黄鼠,正是天子权力与财富的体现。在宫廷的影响下,一方面,明代边疆地方官员也开始重视黄鼠;另一方面,官员们效仿皇室,以品尝黄鼠为时尚。

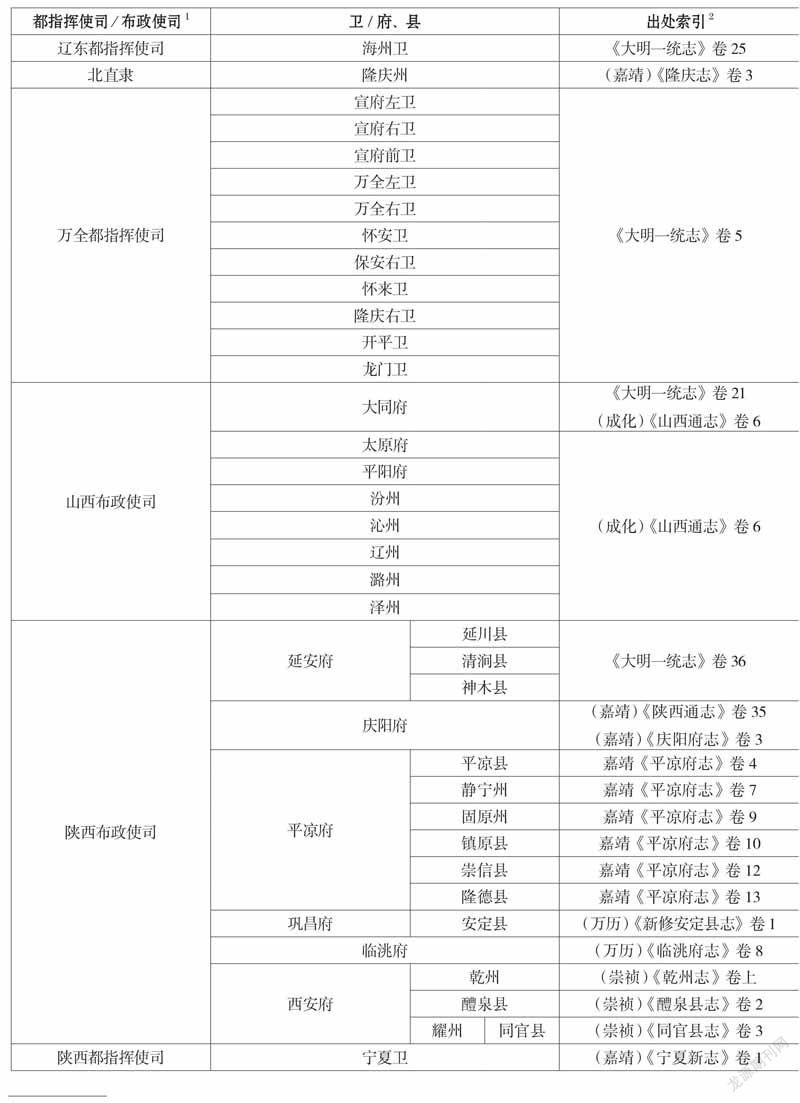

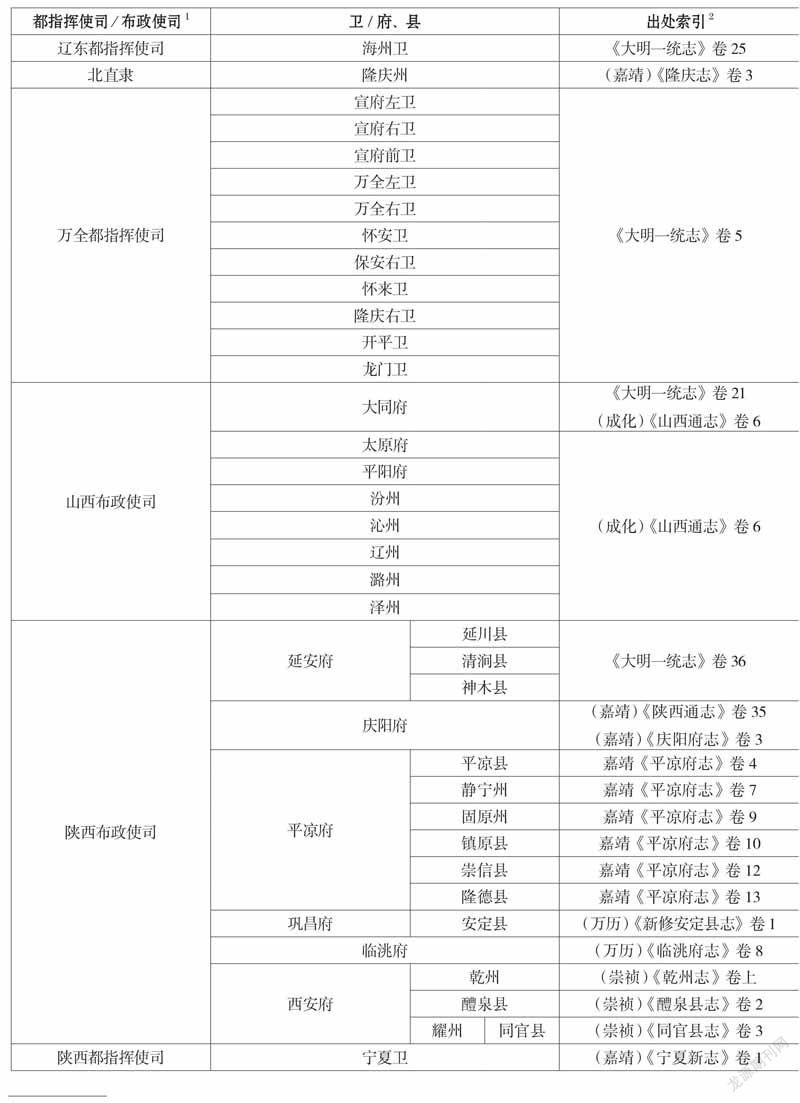

为了防御蒙古诸部,明廷“初设辽东、宣府、大同、延绥四镇,继设宁夏、甘肃、蓟州三镇,而太原总兵治偏头,三边制府驻固原,亦称二镇,是为九边”。3九边重镇沿长城分布,构成明代北部的国防线,大批官员被派遣于此驻防、巡视。在边疆治理过程中,越来越多的地方开始“发现”黄鼠,并将其列于地方志“土产”一项中,而前代的《元一统志》及各地方志均不见载。兹将明代方志所载黄鼠产地(地理位置自东向西)制成下文表1。

由表1可知,记录黄鼠的方志文献成书最早、最全面的是天顺五年(1461)修成的《大明一统志》。4此后成化、嘉靖、万历、崇祯年间,各地又有补充完善。可见至明中期,北部边疆地区对黄鼠的认识已基本普及。

历仕武宗、世宗朝,官至南京户部尚书的周金,晚年回忆其嘉靖初年巡抚延绥的见闻,对当地特产黄鼠记忆犹新,称其“味佳,设宴珍馔”。5但众黄鼠产地中,最为出名的还属宣府和大同。因两地距京师近,宫廷所食黄鼠主要来源于此,所以宣、大黄鼠逐渐成为塞外特色美食的名片。沈德符赞叹“宣府出黄鼠最珍,其肥甘脆美,北味所无”。6万历年间《山西通志》的编纂者对大同府的气候、农产评价不高,唯独对当地田间所出黄鼠情有独钟,夸其“肥美”,“甲天下”。

嘉靖时,礼部尚书严嵩欲讨好首辅夏言,同事值宿期间数次邀请其赴家中宴饮,夏言屡屡拒绝后最终应允,结果在宴会前一天又因故推辞,以致严嵩“所征集方物红羊、貔狸、8消熊、栈鹿之类,俱付之乌有”。严嵩自谓“生平为贵溪9所狼籍,不可胜数”,10此事尤为不堪。他之所以耿耿于怀,在于为这次筵席筹备各种珍稀食材煞费苦心,却被夏言轻慢,尊严受到践踏,也埋下了复仇的种子。这从侧面反映了黄鼠在明中后期为朝廷大臣所重视,获取不易。

3.明代社会对黄鼠的推崇

黄鼠的知名度借由宫廷而攀升,不仅被官员们视为珍馔,在民间同样大受推崇。明代中期经济的繁荣助长了人们的物质享受欲望,特别是嘉靖以降,各阶层饮食生活的逾越礼制现象愈发严重,崇奢之风气盛行。人们在饮食方面渐渐追求新奇、丰盛,品尝各地的风味美食成为炫耀的重要手段。民间有地位、资财的家庭,餐桌上少不得黄鼠这道佳肴。《金瓶梅词话》第78回,西门庆的妻舅吴氏来家中饮酒,吴月娘从房间“拿出数样配酒的果菜来,都是冬笋、银鱼、黄鼠、鲟鲊、海蛰、天花菜、苹婆、螳螂、鲜柑、石榴、风菱、雪梨之类”,1均为当时的名吃特产。明末江东名士张岱,出身仕宦家族,少为纨绔子弟,风流阔绰,自号“老饕”,称“越中清馋无过余者”,他对饮食极为讲究,喜食各地风味,其中就包括京师市场所售黄鼠。

表1:明代黄鼠产地表

明代社會掀起的“黄鼠热”,促进了其生物知识的传播。明初,浙江籍学者叶子奇在《草木子》中列举蛰居越冬的动物就提到黄鼠。3另一位浙江学者刘绩介绍了黄鼠的基本知识,特别详细描述了其洞穴与习性:“北方黄鼠,穴处各有配匹,人掘其穴者,见其中作小土窖,若床榻之状,则牝牡所居之处也。秋时蓄黍菽及草木之实以御冬,各为小窖,别而贮之。天气晴和,时出坐穴口,见人则拱前腋如揖状,即窜入穴。”4他的记载客观而准确,被明中后期的《本草纲目》《华夷花木鸟兽珍玩考》《古今说海》《咸宾录》诸书广为传抄、转述,更多的人借此了解到黄鼠。

黄鼠的烹饪方法也在明代得到开拓创新。除了元代惯用的生烧,5弘治年间(1488—1505)松江华亭(今属上海市)的美食家宋诩称其“宜酒醅,同葱花、椒糟蒸,宜火,宜溲小麦面苴之陈”。6即先以酒浸泡黄鼠肉,再放入葱花和椒酱,慢火蒸熟,或在其肉上包裹一层小麦面,口感更佳,体现了异乎北方的饮食风味。关于黄鼠的医疗价值,名医李时珍在忽思慧的基础上有了新的见解,认为其“润肺生津,煎膏贴疮肿,解毒止痛”。7随着人们对其食用渐多,万历初著名养生家浙江钱塘人高濂格外提醒士大夫们,在十一月的饮食禁忌中,除了不能食龟鳖肉、陈脯、鸳鸯、生菜、生韭、虾蚌带甲之物、獐肉、火焙肉,也不能食黄鼠,因为其“损神气”,8这一知识或源自其博学洽闻或多年修身心得。

当然,非黄鼠产地的普通百姓,大多一生都未吃过黄鼠,但其作为明代塞外风味的名片,早已深入人心。天启五年(1625),南京右佥都御史熊明遇谪戍贵州平溪卫,期间游览山川,结识了一些当地文人。曾于寒食日踏青,携酒一缻,黄鹧鸪二枚,黄鼠三只,在袁生庄舍空地与众人开怀畅饮。厨师将其所携黄鼠烹好上桌,“诸生以其塞上物,争嗜之,且各留余归遗细君,此所谓‘噉名也。”9“噉名”一词道出了普通百姓逐名的饮食心态,西南边陲的读书人很难接触到黄鼠,却颇识得它的鼎鼎大名,所以即便熊明遇所携黄鼠的新鲜度早已大打折扣,诸生仍争相品尝,并留下一部分带给妻子,不是因为黄鼠多么美味,而在于其知名度,这种知名度正是长期以来皇室、官绅的品尝与需求积累而来的,其本质是权力引导下的饮食文化认同。

由上可知,在元代“方兴未艾”的黄鼠至明代“成功”跻身为名扬海内的鼠类菜肴。事实上,当时西南和岭南地区的部分人群也有食鼠习俗,所食主要为竹?与田鼠,于是就有人将它们与黄鼠作比较。万历时夔州府通判何宇度撰《益部谈资》,述四川地形物产和逸闻轶事,谈及当地野味竹?:“太平东乡皆有之,生于竹中之鼠也。形色俱类鼠,差大而肥,烹之,味与黄鼠无异。”10竹?即竹鼠,以吃竹而得名,广泛分布于长江以南,《天中记》称其“巨如野狸,其肉肥脆,山民重之”。1岭南人则喜食田鼠,尤以蜜唧最著,“即鼠胎未瞬、通身赤蠕者,饲之以蜜,钉之筵上,嗫嗫而行。以筯夹取啖之,唧唧作声,故曰蜜唧。”2宋代苏轼贬儋州,便对食用熏鼠、蝙蝠、蜜唧的习俗很不习惯。3明代学者王世贞将蜜唧列为古今另类食物之一。4谢肇淛也称:“南人口食可谓不择之甚”,蚁卵、蚺蛇、虾蟆、灶虫、蚯蚓无可不食,“则蛮方有食毛虫、蜜唧者,又何足怪?”5蜜唧在历代汉族士大夫心目中的形象之低劣,可见一斑。

黄鼠、竹、蜜唧皆为鼠类,竹?与黄鼠味道相似,而鲜烤黄鼠与生吃蜜唧同样残忍,但两者在明代的饮食地位却与黄鼠判若云泥。士大夫鲜因品尝竹?而洋洋得意,对蜜唧更是深恶痛绝。究其原因,竹为南方山民所重,蜜唧是“未开化”的“獠民”食物,与元、明两代的宫廷珍馔黄鼠相比,难登大雅之堂。如此看来,明人对黄鼠的推崇更多地不是出于营养、口感,而是受权贵群体示范效应的推动,满足其身份认同感。品尝黄鼠实际是在品尝权力,将其作为一种夸耀权势与地位的物质资本。

二、“权贵至千里相赠遗”:作为礼物的黄鼠

1.黄鼠的市场与价格

从边疆草原到内地餐桌,黄鼠的推广得益于皇室、官绅的喜爱,明代北部边疆的开发与治理,以及商品经济的繁荣。当时国内贸易发展较快,贯通全国的驿路交通及便利的南北大运河支持了长途贩运业的兴盛。一些地域性物产已不局限于狭小的地方市场,而是如大宗货物一样被贩运到远方。在这种情况下,随着社会对黄鼠饮食需求的增加,产自宣府、大同等边塞地区的黄鼠,也得以输入内地。

京师堪称明代最大的黄鼠消费市场,一方面靠近黄鼠产地,供应量较大;另一方面,京师是政治中心,又是北方经济中心,商贾辐辏,人口众多,需求量较大,从边塞运来的黄鼠往往价格不菲。弘治初,兵部职方司郎中陆容称当时黄鼠一只可直银一钱。6《大明会典》有一章记录40多种物品的《计赃时估》,反映了弘治二年(1489)京师市场的平均物价。7这份估价表以钞贯为单位,以银一两折合80贯换算,则粳糯米每石折银0.3125两。成化二十一年(1458),朝廷赈济京师灾民口粮标准是成人每人每月食米三斗,儿童一斗五升,8按此最低标准计算则一个成人一年食米3.6石,则成人年均粮食消费约1.125两,那么一只黄鼠的价格可以购买一个成人一月的口粮。再对比《计赃时估》中其他畜产,兔子一只0.05两,鹅一只0.1两,马、牛、猪、羊肉一斤均价0.0125两,那么一只黄鼠在弘治初年可以抵兔子两只,或鹅一只,或马、牛、猪、羊肉八斤,价格不可谓不高。即便如此,由于权贵集中,奢侈消费能力高,黄鼠在京师时常供不应求。明末世情小说《醒世姻缘传》有一段情节,主人公狄希陈夫妇寓居京师,他的夫人怀孕后,听说大同的黄鼠等风味名吃,“无般不想着吃,狄希陈去寻这些东西,跑的披头散发,投奔无门,寻得来便是造化,寻不着就是遭瘟”,9应是当时的生动写照。

太原是仅次于京师的黄鼠消费市场,供应量也很大,当地不仅有大同输入的黄鼠,山西多处也出产黄鼠。且太原人口少于京师,黄鼠价格应略低。正德六年(1511)出任山西按察司佥事的陈霆称:“今太原中人之家皆得食。”

除京师、太原外,浙江嘉兴、杭州的人们也会通过运输而品尝到黄鼠,但更偏远的广东、贵州等地,大多是对京师所奉为珍馔的黄鼠有所耳闻,并没有尝过,甚至将其理解错。崇祯六年(1633)刊刻的《肇庆府志》记载本地所产的动物鼠狼,除了称其别名为“鼬”外,在末尾写道:“京师谓之黄鼠,珍腊之。”1若方志的编纂者吃过黄鼠,断不至将其与广布于中国境内的黄鼠狼混为一谈。

2.官绅的馈赠佳品

在明代社会,猪肉尚且是普通奢侈品的情况下,2购买黄鼠更算得上一种奢侈行为,并非普通民众的消费能力所及。因此,黄鼠产地宣府、大同乃至山西、陕西的官绅,选择将其作为馈赠佳品送予亲朋好友,既不失厚重,又凸显地方特色。最迟至成化年间,这种礼物文化已成为黄鼠消费的一大特色。《平生壮观》收录了成化初年兵部主事张弼给其同年友人翰林院编修林瀚送黄鼠而写的书札。3成化初,户部郎中江源往宣府公干,当地镇守少监即以黄鼠相赠,江源作诗答谢:“秋深黄鼠肥堪爱,玉食东南更若何。滋味有时劳炰炙,芳甘何必假调和。河豚团死闻坡老,熊掌胜鱼见孟轲。二妙方来浑不似,筠笼相惠一何多。”4江源是广东番禺人,初尝此物便感慨其与南方野味不同的妙趣。黄鼠的肥美与其油脂的香醇给他留下了深刻印象。他特别指出,蔡少监送了他一竹笼的黄鼠,可知在黃鼠产地当面赠送的一般都是活体,根据获赠者需要随时宰杀。

远距离的寄赠在明中后期同样比较普遍,即“边信封黄鼠”。5正德年间陈霆就指出:“大同地产黄鼠,足短而体极肥,绝类大鼠,土人以水灌其穴,俟其出而捕之,以供珍馔,权贵至千里相赠遗。”6既是千里相赠,活的黄鼠难免经不起长途颠簸,因此人们将黄鼠宰杀后寄送。为了防止肉质腐烂,还需进行腌制加工,但味道较新鲜的大为逊色,正如沈德符所言:“今都下相馈遗,皆盐渍其瘠者以入,徒存其名耳。”7万历时期京师官绅间赠送的腌制黄鼠,不仅味道不佳,所选材的黄鼠也瘦弱不堪,但这丝毫不减人们的喜爱之情。万历二十三至二十六年间(1595—1598),翰林院编修袁宗道曾收到同乡、大同巡抚梅国桢所赠黄鼠,他虽是湖广人,却尤嗜此物,但因价格昂贵且较为难得的缘故,“生平尝恨未得饱噉”,而梅氏“令两力舁至,满案盈俎皆是物”,他自然是感激不尽,大呼“书生一生未曾得此雄噉也”!8天启五年(1625),巡按宣、大的河南道监察御史胡士奇为其同年好友、福建道监察御史李应升寄去当地特产黄鼠,李应升此时得罪阉党,进退维谷,仍感谢胡士奇的问候:“辱惓惓远念,并拜黄鼠之惠,消我斗酒,稍平胸中磊块,谢不可以笔既。”

一些非黄鼠产地的官绅,则将收到或市场购买的黄鼠再转送他人。万历四十三年(1615)二月二十八日,乞休的南京礼部仪制司主事李日华在家乡嘉兴,收到友人沈仪南自莱州带回的海鹿腊、鲨鱼翅、龙头鱼鱐等海产及10只黄鼠。10沈氏所赠黄鼠,或购自莱州,或是其沿运河南下途中所购。李日华是晚明著名的艺术鉴赏家,为江南风雅士大夫群体的代表,闻名向他求字画的人颇多。天启四年(1624),他在京师,曾有霸州大城县王培、王铉兄弟二人带来两只黄鼠,以请他题扇面,11亦可见黄鼠作为礼物分量之重。王氏兄弟又向他详细讲述了关于黄鼠的见闻,李氏皆饶有兴致地记录下来。崇祯十五年(1642)末,常熟贡生孙永祚赴京部试,孙氏少负盛誉,“一时物望如董其昌、钟惺诸前辈,皆称小友。”1贡选结束已是年关将至,在京师逗留之际,其故交刑部尚书徐石麒遣人送来黄鼠与鲫鱼,孙永祚作诗答谢:“云司厨馔也清虚,方物亲传一纸书。黄色兼斤关外鼠,白肪三尺市中鱼。漫劳周国曾题璞,何用冯生更叹车。自是先生调鼎味,肯分一七到寒庐。”2徐石麒赠送孙永祚的黄鼠,很可能是宣、大等地僚属送予他的。另外,没有宣、大背景的普通士民之间也会赠送黄鼠,但通常只在新年的时候购买,所谓“年节始相遗”。

三、“炕头炽炭烧黄鼠”:明代边塞生活中的黄鼠

1.边民的食鼠与捕鼠

受蒙古族习俗的浸染,早在明初,黄鼠已是北部边疆居民饮食生活不可或缺的组成部分。而且当地经济相对落后,生活水平较低,在没有足够肉类供应的情况下,人们捕捉野生动物改善饮食,补充脂肪与蛋白质,黄鼠是重要的肉食来源之一。久而久之,边民也往往以黄鼠为珍味,如陕西巩昌府安定县(今甘肃省定西市安定区)当地“佳肉食之味,以羊与黄鼠、山竹鸡为品”。

洪武十八年(1385)前后,独身客居宁夏的瑞州人萧彦良返乡探亲,临归前其妻弟委托江西广信府儒学教授郑真代笔作诗相赠:“边庭西望李王朝,万里晴沙雪未消。晓镜孤鸾心悄悄,春晖寸草梦迢迢。穹庐饭早烧黄鼠,古漠衣寒制黑貂。应有外家怜宅相,离情远逐暮云飘。”5这种烤黄鼠为食、制貂裘为衣的日常虽非诗人亲历,然定有所本,比较真实地反映了明初宁夏边塞民众的生活。万历十四年(1586),户科给事中姜应麟因请册立皇长子为太子而被谪为大同府广昌县典史,台琐清班一旦沦为边县佐杂,沮丧心情自是难免:“飞狐关外黄鼠肥,朝哺夕脯徒自嘻。”6此句虽言其惆怅,亦可见黄鼠在当地饮食结构中所占比重。

既以黄鼠为食,捕捉黄鼠就成了边民的一项必备技能。除了前述以水灌洞穴,人们常用的手段是驯养动物捕鼠。《霏雪录》称黄鼠“惟畏地猴”,“地猴形极小,人驯养之,纵入其穴,则衔黄鼠喙,曳而出之。”7地猴,又被明人叫作夜猴、松尾鼠,即今之艾鼬。8《菽园杂记》称艾鼬咬住的是黄鼠鼻而非嘴:“凡捕鼠者,必畜松尾鼠數只,名夜猴儿,能嗅黄鼠穴,知其有无,有则入啮其鼻而出。”9或两者均可。万历四年(1576)徐渭应宣府巡抚吴兑之邀,赴任文书,期间他便根据观察写下艾鼬捕黄鼠的诗:“黄鼠白脂捷遁逃,夜猴搏鼠捷于猱。将猴比鼠无多大,自古獐麋怕皁雕。”10此外,边民也会蓄养鹰类猛禽配合艾鼬:“鼠生大同、宣府地界,窃食田禾而肥,土人放鹰逐之,鼠辄入坎中,不能擒也。有兽名夜猴者,状如鼠而大,土人系以伺鹰既得坎,则放夜猴入坎中,立擒出之。

栖于农耕带的黄鼠以作物为食,边民捕鼠既可除田害,又因其肥美可以为餐,可谓变害为宝、一举两得。然而,由于山西黄鼠数量多、繁殖快,驯养动物捕鼠效率不高,所以当地农民在种植菽麦的过程中,必须购买砒石随之播撒入土中,因其毒性较强,能“驱田中黄鼠害”。外地砒石运至,“每岁千万金钱速售不滞。”

直至明末清初,边民生活与黄鼠的联系几乎没有改变。明遗民屈大均曾游历陕西,品尝“边头以为美味”的黄鼠,大加赞赏:“榆中黄鼠好,肥美荐膏粱。每共山羊饫,时分野马香。地猴衔子出,边女劝人尝。南客初知味,烹调更有方。”2康熙七年(1668)八月二日,屈大均行至应州,时值仲秋,新霜始降,雉兔方肥,他与三五同伴骑马出城西,“射得沙鸡二、半翅一,以夜猴缒入穴中,捕得黄鼠二。”3屈氏为广东番禺人,这些捕鼠技巧显然是从边民处学得,时去明亡已20余年,易代对当地的饮食生活似乎并无影响。

2.黄鼠与明代边塞军事行动

与边民情况不同,明代北部边军实行军事化管理,行动有组织纪律,其捕食黄鼠也基本依托于边塞的军事行动。自永乐年间开始宣、大等处就负责捕捉黄鼠并输往宫廷,以供皇室食用与赏赐。明宣宗虽拒绝了边将进献的黄鼠,但明中期以后,黄鼠产地的镇守总兵、中官令边军捕鼠的现象有增无减,所捕黄鼠用于上供皇室,赠送朝臣,还有一部分充当军中伙食。

正统初年,巡抚山西兵部右侍郎于谦作《塞上即景》诗曰:“目极烟沙草带霜,天寒岁暮景苍茫。炕头炽炭烧黄鼠,马上弯弓射白狼。上将亲平西突厥,前军近逐左贤王。边城无事烽尘静,坐听鸣笳送夕阳。”4彼时承接仁宣之治余绪,边境相对安定,年末闲暇时,将士们用炭火烧烤黄鼠作菜肴,是为边塞生活的真实写照。景泰三年(1452)三月,叶盛出任山西右布政使司右参政,分督万全都司边储,5巡边期间他受到边将好酒好肉的热情招待,作诗曰:“边城一饭敢忘恩,报答无能未忍论。黄鼠正肥黄酒熟,万年三祝望金门。”6叶盛与当地将领共事三月,结下深厚友谊,“日莫仓衙无一事,可堪追忆故情欢”,7这种安逸则得益于瓦剌和议后边警稍息。此时,边将普遍役使边军,除安排他们参与官衙、桥梁、道路等建筑工作,甚至不顾屯田士兵秋收农忙,令他们去塞外捕捉黄鼠。叶盛在景泰四年(1453)的《观风竹枝》第七首不无同情地写道:“龙门关西黄鼠多,龙门关里尽奔波。一千军帖缴不去,可有工夫收早禾?

边军捕食黄鼠的重要季节是秋天。北部边疆气候严寒,黄鼠在公历十月份便蛰伏地底冬眠,最为肥硕也最好捕捉。而且每逢秋高马肥,蒙古部族往往乘机南犯,所以大量捕食黄鼠、补充体力也是边军防秋的需要。孙继鲁于嘉靖二十一年(1542)十月出任山西布政使司左参政,9后历任山西按察使、陕西右布政使、山西巡抚,他曾巡视雁门关广武站并作诗曰:“雁门高,广武卑,北风惨澹胡马驰,将军扼险何难为。杀黄鼠,烹黄羊,大军出塞烧朔荒,空坚广武那凄凉。”10所谓“烧荒”即“守边将士,每至秋月草枯,出塞纵火”。11自永乐五年(1407)始,边军就例行出塞烧荒。嘉靖年间俺答汗崛起,兵力强盛,成为明廷大患,因此明军高度警备,烧荒更是常态化。烧荒的具体时间,据正德《宣府镇志》载:“每年冬十月间,以草枯为始,本镇统领官军出境,焚烧野草,使达贼不能南牧。”12再由孙继鲁诗大概可推断,每年公历十一月份左右,军士们捕捉黄鼠,大快朵颐后,出塞执行烧荒任务。万历四十三年(1615)任陕西西宁道兵备副使1的刘遵宪在《塞下曲》第四首写道:“炉头炽炭炙黄鼠,山下弯弓射白狼。纵酒不知天欲晓,新霜遥拂雁声长。”2首句化用于谦诗句,这种安逸情形的再现,与隆庆四年(1570)“俺答封贡”有关。此后中央朝廷与蒙古部族关系基本缓和,九边紧张局势得以纾解,正如《明史》所言:“自是边境休息,东起延、永,西抵嘉峪七镇,数千里军民乐业,不用兵革,岁省费什七。”3无怪乎万历四十年(1612)兵部奏疏批评边军烧荒懈怠:“迩来玩愒,或出边不远,或焚燎不净,以致诸虏移牧近地,殊为可虞。”

3.捕鼠、占役、馈遗:晚明边塞腐败的恶性循环

明代后期,边军被私占工役的情况更加严重。黄鼠是权贵们一致认可的塞外风味,因此边将投其所好,用黄鼠结纳朝廷大臣,以巩固其军中地位。他们滥用职权,给士兵们布置了定额的捕鼠任务,但边务繁多,士兵们无法全身投入捕鼠行动,捕不够足额黄鼠,就需缴纳银两补足,这种黄鼠折银的办法对本已穷困不堪的边军而言,无疑是雪上加霜。边塞的黄鼠被作为贿赂源源不断输入京师,加剧了朝中的腐败现象;而得到朝堂保举的边将,又会变本加厉地驱使士兵们捕捉黄鼠,由此形成腐败的恶性循环。

有识官员对边塞与朝廷之间互相利用的腐败情况有着清醒认识。隆庆三年(1569)入阁的大学士赵贞吉“平日深愤边政紊乱,每年将官与挞虏买和,总督虚张报捷,当事者纳其重贿,即滥冒功赏,岁以为常,而包藏祸患,将来有不可胜言者”。5当时宣大总督陈其学报捷,称蒙古部族犯大同,总兵赵苛率军邀击,连胜数阵,斩俘甚众,迅速将其逐出塞外。然而不久,直隶巡按御史燕儒宦奏称大同失事,“虏自入境来,我兵无敢发一矢与之敌者,攻陷堡塞,杀掳人畜甚多,宜正诸臣玩愒之罪”,6失事者正是赵苛。如此颠倒黑白的总兵赵苛,由于是“一大臣门下人”,仅受到戴罪立功的处分。云南道御史王圻愤愤不平,上疏弹劾,慷慨直言。赵贞吉对他大为赞赏:“衙门中有一王御史,方才成个都察院。”又批评其他科道官尸位素餐:“台省诸人,身任国家之重,今分受几车白银、黄鼠,即不顾朝廷利害,大臣固当如是耶?”7几车的白银和黄鼠固然有夸张成分,但宣、大等处边将以黄鼠等塞上之物大肆贿赂朝廷官员却是人尽皆知的秘密。

万历初年,虽有张居正改革军务,但人亡政息,边塞腐败问题愈演愈烈。万历十九年(1591)九月,由户部改任兵部尚书不久的石星对边防形势忧心忡忡,认为边将们自隆庆和议后忌讳谈兵,“至于今而边事之坏极矣。”8为此他上《枢筦急务疏》,条陈禁剥削、杜钻剌、禁馈遗、重将权、甄边材、重司属、严功罪等边务七事。9其“禁剥削”条提到边将剥削士兵有占役与克减二弊,称“占役”曰:

边将之役也,工刺绣者则占,工匠作者则占,工庖厨者则占,工书办者则占,其他技艺可供役者则又占,大率总兵占数百人,副将、参将以下又各占数十人或百人。一镇之卒,健步几何而已,半为私门役矣,如此则兵安得不耗?

其“禁馈遗”条则把当时边将向京师输贿的情况揭露无遗:“或托名交际,广入苞苴,筐箧络于中廷,方物输于私室,虽好修者拒之不受,而结纳者视为故常,盖至于今而其滥甚矣。”在各边塞的贿赂中,宣、大黄鼠也赫然在列,这些不仅“污蔑臣节”,“且劳军士”

石星的奏疏虽得到明神宗嘉纳,但明代边防系统的乱象出现已久,欲根本解决,势必涉及从朝廷到边塞全方位的改革,这些都不是因循苟且的皇帝以及党同伐异的朝中权贵所能完成的。万历三十八年(1610)七月,在宣府督饷的户部郎中张涛目睹边塞弊政,上疏极陈边军虚冒。所谓虚冒,非人数不夠,而是人员混乱,百工九流和闲杂人等投充在伍、冒滥军籍,这些人无事则聚,有事则逃,战斗力低下。他们往往被边将役占工役,也有部分投充的士兵被派去捕捉黄鼠或采捕其他土产,其兵饷大多被边将中饱私囊。对此,张涛提出了把士兵们“队析各伎,以表其长”以及核验花名册籍与腰牌的办法,如此“军兵逼真,想不必驱之捉黄鼠也,即捉鼠不足,而亦不必补鼠价也”。

张涛所言深中肯綮,但人微言轻,其建议并没有被朝廷采纳。私役边军捕捉黄鼠虽不足以撼动明王朝的统治根基,却是边务涣散、朝政腐败的反映,这种长年役使守边战士放弃本职工作为权贵牟私利的行为,削弱了边操军队的战斗力,延误边地农时,助长了边将与朝官的贪婪欲望,腐蚀国家的监察系统,是压垮明王朝的众多稻草之一。栖息在边疆的黄鼠正是末世的见证者。

另一方面,黄鼠是鼠疫杆菌的主要宿主,宣府、大同又处在察哈尔丘陵黄鼠鼠疫疫源地的南部边界。3明末北方连年大旱,加上边疆长期不合理开垦,黄鼠栖息地遭到破坏,纷纷出穴觅食,深入农耕区,4边军、边民与黄鼠的频繁接触,增加了疾病传播的隐患。康熙十二年(1673)刊刻的《延绥镇志》,在列当地土产“黄鼠”末注曰:“今其种榆中绝矣,或曰年荒则生,殆不祥之物与?”5方志编纂者无法解释这一奇怪的现象,只能迷信地称黄鼠为“不祥之物”,然而这条记录却给我们提供了思路,荒年时黄鼠大量出现并非凭空产生,而是由于食物匮乏,不得不倾巢而出。无论是人类、天敌的捕杀或是饥饿都不至于令大量黄鼠短时间内销声匿迹。6笔者推测,清初人们所发现的黄鼠在榆林地区绝种,很有可能是死于明末黄鼠间流行的鼠疫,而动物间鼠疫又可以通过人鼠接触转变为人间鼠疫。尽管目前尚无确凿证据,但以上种种蛛丝马迹暗示,北部边疆的黄鼠产地均有可能是明末华北鼠疫的源头。

四、结语:野味的祛魅

与帝王将相、才子佳人、英雄豪杰相比,作为餐桌点缀的小小黄鼠不过是宏大叙事下极易被忽视的细枝末节。然而不可否认,它们是明代历史的参与者和见证者,在一定程度上改变了明代的饮食风尚和价值观念,乃至渗透到明人的日常生活、社会交往、军事行动、政治生态、疾病医疗。尽管某些影响是局部和有限的,但通过对黄鼠与明代饮食文化的研究,无疑为我们窥探明代丰富多元的生活提供了一个窗口,“小历史”与“大历史”在此处紧密相连。

对于明代以塞外黄鼠为珍馔的野味文化,我们要持审慎的态度,用历史的眼光,辩证看待。蒙古部族与明代边塞军民捕食黄鼠的初衷是补充身体所需的脂肪与蛋白质,以维持基本的生存,这种行为发生在物资匮乏、不宜农耕的塞北地区,且当时人们医疗卫生知识欠缺,所以无可厚非。但是,随着食用黄鼠人群的不断扩大,其动机也逐渐变质,黄鼠作为塞外“野味”的稀缺性,又是宫廷著名菜品,导致非黄鼠产地的官绅、百姓品尝黄鼠,不仅仅为了获得新的味蕾体验,更是将其作为一种夸耀权势与地位的物质资本,追求所谓的身份认同。品尝黄鼠实际是在品尝权力,满足猎奇欲望与虚荣心。黄鼠礼物文化的目的也由原本的增进友谊、联络感情,蜕化为实物贿赂。汲汲于口腹之欲的人们在这种畸变的饮食文化驱使下疯狂捕捉黄鼠,滋长了边塞与朝堂的腐败现象,人鼠间频繁接触也增加了疾病传播的隐患,这些都留下深刻的历史教训。

在明人对黄鼠趋之若鹜的情况下,有个别质疑声音值得我们关注。万历初年徐渭北游宣府,亲见当地特产黄鼠后,没有称赞其美味,而是对人们为何青睐这一“膏厚而莹彻”的动物感到疑惑,并对穷口腹之欲的行为表达了不满:“幸不为残啮,何由冒劣名。庖厨穷口腹,天地窘生成。浅草遮人拙,深膏傍烛明。断虀吾自分,食肉任干城。”1兴起于白山黑水的满族皇室,素不食黄鼠。失去权力“眷顾”的黄鼠在清代社会饮食中的地位一落千丈,仅黄鼠产地仍保留食鼠习惯。明崇祯十年(1637)进士,入清曾任职山西按察副使、大同兵备道的曹溶,品尝当地黄鼠之余,亦生儒者的恻隐之心,认为仁人君子应有节制,不能纵口腹之欲而任意戕害无辜生灵:“口腹防多欲,生灵泣尽戕。仁人应有节,寓目感边荒。”2上述二人进步的饮食思想在“野味文化”流行的今天,仍不乏借鉴意义。