段义孚:一位华裔学者和他的浪漫地理学

2022-05-30DLL

DLL

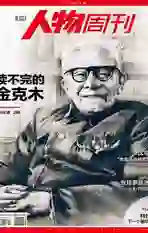

段义孚( 1930-2022)天津,华裔地理学家

我知道学者段义孚(Yi-Fu Tuan)是在数年前写本科学年论文时,想分析比对茨威格和韦斯·安德森作品中对19世纪老欧洲的怀旧情感,导师提到段义孚,建议我可以重点看看他的“topophilia”(恋地情结)理论。

那时段义孚的书还没有译介到国内。有少量博士论文以他为研究对象,我知道了他及其人文主义地理学。数十年来,他以人的生存为核心,对客观的地理环境与人的主观性情关系进行阐释,关注人的终极命运。

《恋地情结》是他最有名的学术著作,1970年代影响了西方的地理学界。他将“恋地情结”引入地理学,“其目的是为了广泛且有效地定义人类对物质环境的所有情感纽带。”他说,人类对环境的体验是从审美开始的,“人对环境的反应可以来自触觉,即触摸到风、水、土地时感受到的快乐。更为持久和难以表达的情感则是对某个地方的依恋,因为那个地方是他的家园和记忆储藏之地,也是生计的来源。”

在《人文主义地理学》里,段义孚回答过这门学问的意义:“相比之下,人文主义地理学对于职业生涯并不实用,但对我们空闲的某天、某小时或半小时却很有用。为什么?因为人文主义地理学能使我们有效地思考某些问题,这些问题迫使我们思考人的成长,并有一种紧迫感,因为作为个体,我们在地球上生存的时间十分短暂。问题就是:‘人,何以为人——人之为人意味着什么?更具体地说,作为人对我意味着什么?”

这样看,每人对每地的情感都是独有、珍贵的。法国哲学家西蒙娜·薇依就曾写道,最适合她的是火车站里空荡荡的候车室。乔治·奥威尔暮年隐居在偏僻荒凉的赫布里底群岛。在段义孚看来,托尔斯泰看到的世界是荷马式的,其文学才华只能在城市毁于一旦时涌动;而与他同时代的陀思妥耶夫斯基沉浸在城市生态中,“我喜欢彼得堡三月的太阳……整条街忽然一下泛起光芒,万物沐浴在明亮的光线中。所有的房子似乎突然之间闪烁起来,那些灰蒙蒙的黄和脏兮兮的绿调成的暗淡色调,瞬间被一扫而光。”段义孚在书里兴致勃勃地分析陀氏对城市街道的喜爱。

段义孚1930年出生于天津,早年随外交官父亲段茂澜出国,到过澳大利亚、菲律宾。1955年在牛津大学取得硕士学位,后在加州大学伯克利分校取得博士学位。

移民、在多国之间辗转,也许是段义孚对人地关系如此感兴趣、会花大篇幅讲“恋旧”的原因之一。他在著作里讲起依恋故土的人,想起当领地被其他族群侵占、祖先的遗迹被肆无忌惮地亵渎,会潸然泪下。“在周围的风景里,他看见了那些令人敬畏的从遥远故事中遗留下来的痕迹,以及那些不朽生命的印迹;那些生命会在不久的将来重新化为人形出现。而他的感受中,很多生命就像他的父亲、祖父与兄弟姐妹一般。乡野就是他的生命,是一本古老的家谱。”

段义孚在明尼苏达大学执教多年,是英国皇家科学院院士、美国艺术与科学院院士,1998年退休后依然有著作问世,也依然在威斯康星大学麦迪逊分校担任讲座教授。他总是说,是年轻学子鼓励着他继续研究,让他觉得自己可以“跨越时间的鸿沟”。

在《浪漫地理学:追寻崇高景观》一书的序言中,他感谢了一连串的年轻人。“退休往往意味着活力的减退以及生活的无趣,”他说,“然而,我的生活在过去的14年中并没有成为那样,这全要感谢那些活力四射的年轻朋友。”

2012年,他获得地理学界最高奖——瓦特琳·路德国际地理学奖。评委表彰:他用温和的文字将热衷于逻辑实证主义和基于量化的空间分析的一代地理学者吸引过来。他超越客观的论断,揭示了在传统社会科学模式中多层次的主观性,并且提醒大家批判地思考我们习以为常的思想和生活。

从段义孚的作品里,我能感觉到他的温情。他说,他看翁贝托·艾科的《丑的历史》后深为震撼,曾起意写一本关于丑恶的书,结果迟迟没有进展。“或许,浸沁于生命的阴暗面与我的本性相冲突。于是我想,或許我的下一本书可以关于浪漫的地理?其光辉畅动与昏浊隐涩并存。”

于是有了《浪漫地理学》。他将脚踏实地、讲求数据常识的地理学追溯到遥远的探索年代,那些懂得测量和绘图技巧的人怀着骑士精神英勇冒险,其壮举如同寻找圣杯,他们身上的浪漫、崇高,都是对“稳定的生活常规的反抗”。

段义孚在当今的地理学界绝非主流。20世纪后半叶,反浪漫主义浪潮席卷全球。探险家们的壮举光环黯淡,因为经济上的考虑——发现煤、石油、贵金属变得愈发重要。“在当今的文化精英群体看来,这种浪漫是浅薄而幼稚的。”但他又说,对于复杂的大社会/文明,系统知识是伟大的,但“可能相当枯燥……很少能打动读者”。

乍一看,这让他的观点显得温和老派乃至保守,就像本雅明在《机械复制时代的艺术作品》里回顾、悼念影像技术出现前创造物独一无二的“灵晕”一样。

段义孚感叹,以前的探险家在无任何世俗补偿的情况下,探知尼罗河的源头、到达地球两极;天文学家彻夜坐在沙漠中的望远镜前,盯住那些闪耀着的其实是百万年前的群星。但段义孚没有止于批判,在他眼里,浪漫地理学不是过去时,他说,浪漫的核心是求索。

他的书语言浅显,对普通读者极为友好。《浪漫地理学》里,他把一个个元素掰开揉碎谈:暗与光,躯体、住宅与空间,中世纪到近代人们想象中地球与太阳系的联结,人与森林的复杂关系(从舒适依赖到付出汗水、提高警惕的费力紧张方式),冰川和沙漠的包容性……

他论证浪漫地理学存在之必要,“因为人类生活大多数时候是由热情所驱动——由可望而难及、甚至不可及的东西所驱策。”在被消费主义、内卷等语词裹挟的当代生活里,段义孚的书是一种珍贵的视角,提醒我们在当下,热望、求索,依然可以存在。

看他的书有时候甚至感觉在看童话:在他的笔下,大峡谷像形成之初那样,与风、骄阳、雨水进行无尽的争斗,山是神灵消逝的故地;而海对于经验丰富的水手以外的人而言,是一片空白的布;陆地有人眼可辨认的细节或熟悉的特征,能缓解人在巨大环境里的失控感。

哪怕是把“家园”的范围从地球缩小到一座房子,在段义孚的眼里,每个细部都有其魅力:阁楼属于梦想者和诗人,走入地下室则是走入“私我”。

他似乎已不意在说服别人,尽管全书有严密的尾注,但行文松散自在。从学术角度,以水、森林、山、冰川为组织架构的章节一定会遭到诸多批驳,但,恰如他评价幻想小说家儒勒·凡尔纳的书一样,我读他的书也有这样的感觉:那是“促使人产生些许愉悦的颤抖的文字”。

2022年8月10日,段义孚在美国逝世,享年92岁。

希望在他到达的那个世界里,也有低矮平展的屋子,前面是一片草坪,后院有秋千、烧烤、围栏,对了,还要有斜屋顶的阁楼。