郭强生:现在我照顾父亲已进入第九年了

2022-05-30孙凌宇曹嘉轩

孙凌宇 曹嘉轩

圖/受访者提供

礼拜五没课,郭强生在台北家中的书房接受视频采访。留学纽约返台后,他在花莲教了十几年书,2015年开始,由于父亲失智——此前母亲、哥哥相继去世——他不由分说担起照顾父亲的职责,向学校提交了最多为期三年的留职停薪申请。

仿如电影《单身男子》里的教授,在校园独来独往,背负着情人自杀的阴影和亲人永别的悲痛,五官好看的脸难掩忧郁和疲倦。他请了一位中文不好的外籍看护(本地护工稀缺,价格要贵一倍以上),只能胜任简单的喂饭喂药,很多事情还是必须他在场,没有伴侣,更无儿女,“我连帮我去接手一个小时的人都没有。”

心力交瘁。他后来在书里写道,“四月到六月,换了三个看护。只有请过看护的人才会懂得这中间有多少波折。最体贴的付出不是看病吃药,而是承担。承担那些悲伤、恐惧、孤独、不甘,负面的情绪都由你收纳,然后留给你与被照顾者一个平静的日常。因为你在看护的,仍是生命在进行中的人。”

劳累之外,更忧心事业前途未卜。他心里明白,三年以后,不能再续假,势必就要离开。“学校一个萝卜一个坑,你离开了原来的大学,可能再也衔接不上另外一家。中间在家赋闲两年,你的所有资料(履历)就已经不好看了。初审会问你三年内有什么成果。你三年内没成果,那几乎就没什么机会了。”

人生过到一半,想不到竟要打碎重来。“当时有很大的挣扎,辛苦念书十年寒窗国外学成归来,又花了 15 年的时间在一个新创的大学作为元老,开创了新的系所(与翻译家曾珍珍和马华作家李永平一同成立创作与英美文学研究所)。照理来说,50岁这一年,在学院中的话,可能就更上层楼。但是当时的情况,我知道可能这一切就归零了。”

好在2018 年请假结束的那一年,台北教育大学恰巧放出一个语文与创作的职位空缺。 五十多岁,郭强生放下身段老老实实递简历。最后面试那一关,到场之后发现另外两个前来竞争的都是相识的学生,“文坛后辈,叫我老师的。”

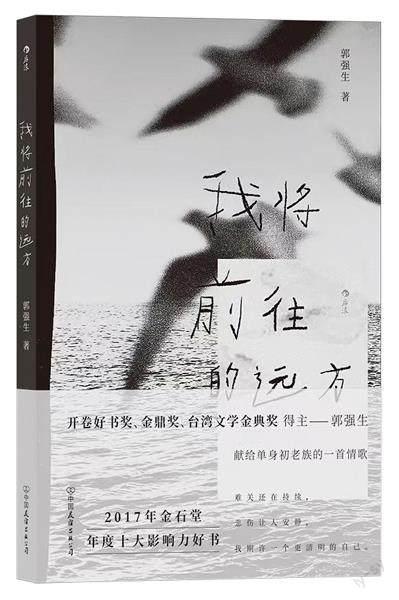

如今再提起还是觉得蛮不好意思的,“抢了一个年轻人的工作”,可是也“没办法了”。那时他已将几年的看护经历和对亲人的思忆写成《我将前往的远方》,接受了沮丧的现实,梳理了“宿舍人生”漂泊的过往,做好了重新出发的准备,“我对很多事情都放下了,那些无聊的自尊啊、别人的眼光啊真的不重要了。我真的需要工作,那时候台湾整个退休金、年金都砍掉,我父亲的退休金就砍掉了一半。我不知道父亲接下来能活多久,从他的看护到医疗,大大小小加起来大概一个月基本开销要台币 6 万块(约合人民币1.4万元),如果活到一百岁,我现在住的房子要卖掉,现款只有那么多,每个月要贴钱呐。我必须出来面对找工作这件事情,必须鼓起勇气,去厚着脸皮跟年轻人竞争。”

2022年8月,《我将前往的远方》在大陆新版,时隔五年,思绪想法很难说没有丝毫改变,但他仍坚持不作调整,“我觉得它不只是在书桌上写的文章,而是活生生的纪实,真的是从生活里头产生的问题,所以我几乎不会再去更动它,就当保留当时的某一种慌乱、某一种挣扎,都是生活的痕迹。”

以下是郭强生的自述:

文坛前辈说写这样的文章就是不孝

《我将前往的远方》(以下简称《远方》)整个写作过程就延续着《何不认真来悲伤》,我开始真正面对生命中的很多问题,尤其是心里的情感问题,其实真正的修补跟疗愈是让你发现问题之后,一一敢去面对了。

写的时候初衷是借着写作来维持心智运作,我把那个当作测试——我如果写不出来的话,就表示我整个人理智、情感都已经断线了,并没有预想到事后回响会这么大。

很多读者都是有苦说不出,觉得终于有人道出了真正的长照者的心声(其实长照者也需要被照顾被聆听,但被忽略了)。另外一点就是把一个基本的、比如说长期照顾具体是什么事情说明白了。

像我们有关政府部门提出的那些东西是完全不合实际的,《远方》出版之后,我经常会被请去演讲,有时我会开玩笑说在制定相关政策之前,要把这些人下放去照顾一个老者,照顾 30 天之后再回来定政策。

因为这本书,大家七嘴八舌把真正长照的需要统统讲出来了。我在写的时候,台湾连基本的数字都不知道。我父亲那时候都已经 90 岁,还要走巴氏量表,要两位医生签署、检查,说你父亲确实已经失去生活自理能力,你才能够去申请一个外籍看护。一关一关,跟防贼一样,防外劳进来、防这个家庭滥用医疗资源。

《远方》以后,从我这个出发点谈的人就很多了,后来80岁以上大幅放宽限制,可以直接请看护。80岁的人,家里没人照顾你,还要说他到底失能到什么地步,要这么残忍吗? 80 岁以上的只要是独居,身边没有人,是不是就应该有人在旁边?就这么简单的道理,竟然在之前还纠结了那么久。

所以我觉得,在我们的社会当中,还是有很多事就闷着。其实我这些年的写作,我都有这么一个本意,不管是写长照,写现代人的父母、家庭,还是世代的问题,我就说我不是坐在书房里头去玩弄一些文学上的技巧,写作跟生活几乎就是一体的两面。

我算是在台湾第一个写中老年的孤独和家人之间的事情的人。你知道中国人的传统,讲求伦理孝道这些东西。《远方》刚出版的时候,遭到一些文坛前辈的抨击,说写这样的文章就叫作不孝。他们觉得说,你怎么可以把家里的一些事情写出来。

我说写这样子的东西就是真正在乎、真正有爱。把这些从我的生命中全部切除,不想也不谈,那样子就叫孝顺了吗?我写出来还是能写的部分,哪一个家庭不是在同舟共济、风雨飘摇?谁告诉你每个家里头都是和睦的、其乐融融的?

后来在台湾很多的文学征文,入选的有一半都在写家庭和创伤。有人开玩笑说,郭强生都是你害的。可是我说参加文学奖的写家庭、写创伤的都还是二三十岁的人,五六十岁的人还是没发言。

读者签书会常常跑出来二十几岁的年轻人,我也会反问,我说我写的这种东西是50岁以后才会碰到的事情,这些题材不是离你们很遥远吗?对方说也很想知道自己的父母现在正在想什么、他们的人生到底怎么样,“他们什么都不说,只会训话,只会唠叨。”

所以《寻琴者》一出就轰动,是因为我又点出了一个问题,重新去爬溯现代人对古典“情”字的漠视。我这些年的写作好像都是在帮大家扫去灰尘,打掉一些框架的东西。我不是在玩理论,这都是我真正在生活实践中体会出来的东西。

“留职停薪三年,几乎24小时近距离跟老人接触”

现在我照顾父亲已进入第九年了,我们照顾得还算蛮好的。疫情期间,他 96 岁了,就不敢给他打疫苗,我跟看护两人非常小心,在家里都是戴着口罩的。父亲的身体健康目前没有大问题,但是老化这种东西是没有办法逆转的,能看得出来他的身体机能在退化当中。这几个月,他就必须包尿布了,去年还不需要。

所以我也是在提出一個观念,我真正经历过的留职停薪这三年,几乎是 24 小时近距离跟老人接触,跟一般人一个礼拜看一次、一个月回家看一次是非常不一样的。我真的是每一天都在观察。我觉得老年人除非真的是脑细胞坏掉,或是在语言、记忆功能上出现了障碍,不然他内心很多东西其实是很清楚的,只是无法表达,无法跟人沟通。

比我年长几岁的,已经走完了护送父母这一程,他们也会跟我说看得出来父母其实是知道的。老年人最后奋斗的那个过程,他们的那种挫败感以及一步一步衰落的生命状态,我说我都看到了。我有这个机会能够近距离感受到这一切,我觉得算是父亲给了我一个非常重要的礼物。这是很重要的人生教育。

你没有真正看到老的过程,你就每天在读一些老年乐活的书,还是没有办法真正地去了解。我不知道为什么会有这种“老年要乐活”的观念。很多人很奇怪,老年之后他就开始说我要做一些以前都没有做过的事情,还有的说老年人要尽量跟年轻人打成一片才不会过时。

我觉得你就是不愿意真正地去面对老这件事情,用这些花花绿绿来包装老这件事情,你能够包装到几时呢?你乐活个10年,75 岁以后呢?你有那么多老朋友冒着风雨拄着拐杖来跟你吃饭吗?你终究还是要面对,很多事你真的要开始放手了,回到孤独的状态,可能就只能坐在家里,总有一天要来临的。

所谓孤独终老其实并没有多凄惨,很多时候只不过是活在他人的眼光里。到底是没有人跟你讲话、一个人坐在家里比较可怕,还是你觉得被世界遗弃的感觉比较可怕?这都是一些话语,我们常常被这样奇怪的话语灌输,世界也从来没有真正包容过你,为什么会有这种形容词说你被世界遗弃?很多都是我们在点点滴滴给自己设了一些自己都无法突破、并不是真相的东西。

我在书里写到父亲的孤独常态,“没人与他说话,他也不想理人”,也想过“那是否也会是我未来的写照”?但我觉得我还好,我本来就不是一个喜欢热闹的人,很小就知道孤独状态无好无坏。偷偷讲,疫情这三年我很自在,我的生活没有改变啊。这个状态对我来讲不陌生,我已经开始练习怎么跟自己相处。

你不懂得什么叫孤独,怎么去陪伴一个老人?有些朋友说我常去看爸妈,我说不是你去看而已,你会不会对老年人的生活造成干扰?去的时候很吵,管东管西,说你不能吃这个了,你要多运动了,父母会不会因为你这样子来反而产生很大的心理压力跟负担?

陪伴的意义是什么?对于我来说,我觉得这些年我有做到我是父亲的陪伴者,我尽量观察到了他的情绪跟他的需要,尽量提供他要的,而不是按照我的方便。有些人觉得照顾就是以你的标准铺天盖地来,没有真正去感受一个跟你不一样状态的人他在想什么。

如何面对衰老,不可能有一套标准程序

照顾父亲这么多年,我知道老跟死真的是自己的事情。在餐厅里头看到推着家里的老人出来阖家吃饭的场景,我注意到桌上其他的人都在各自聊天,说是要给老人祝寿,可是老人也只是交由外籍护工喂他吃饭。这真的是合家欢吗?

即使你身边都围绕着人,他们还是在过他们自己的人生。 24 小时可能给你一个小时,说爸爸我回来了,妈妈你好不好?另外 23 小时还是你自己的,孤独还是你自己的。你躺在病床上,也只有你自己才能够面对,没有人真的帮得了。我已经有这样的认识了。

朋友里五十多岁的人也常常在谈养老,谈到要住养老院,谈到退休之后要怎样。我在身边发现一个有趣的现象,很多离了婚的中年女性朋友,尤其喜欢拉着同性朋友说到时候我们住一起吼。

我心里想,你不要以为我老了会很可怜,一定需要跟人家住在一起。我们准备了 40 年,从 20 岁到 60 岁早就有心理准备了。但我也没有一口回绝,我就笑着说好吧,再看看吧。

其实现在五六十岁的人要面对的人生,跟 40 年前是大大不同的。我们也算是第一批会照顾到 100 岁的老人,在人类历史上,这就是一个全新的经验。像我们父母都快活到100岁,他们得天独厚,四五十岁之前从来没有吃过任何化学的东西,真的是天然食物,他们的身体底子好,又是第一代真的享受了医疗。

我就体会到你不可能有一套 SOP(标准作业程序)把事情全部搞定。对于老这件事情我就先不存任何预设了,因为这是一个人类或者文明社会全新的现象,没有什么前人的参考,我们的父母辈可能也没有经历过老是什么事情。

相比之下,我觉得我们的父母更惊慌,因为他们没看过,可他们竟然要在这样子的躯体状态之下活着。至少我看到过程了,相比八九十岁的老人,我们未来会比他们幸福一些,因为他们真的是手足无措。

我现在就是纯开放的态度,因为我真的不知道老了会怎样。所以先不把老定义在几岁算老。现在人好像喜欢用这件事情来安自己的心,假装好像事情有了一个答案。我的答案就是尽量让自己保持开放,不去抓着多少岁该退休,或者“老了一定要活得健康啊”这种目标。健康也要包括真正的心理健康,好像没有人去探索老人的心理要怎样才健康。只在鼓励跑步,作为一个老的指标,那实在有点可笑了。

我是真的看到老年以后对于自己的生活质量或生命价值的指标,我也在收集资料、在体会当中,目前这是一个全新的人类状态。我就常常开玩笑说,你有没有发现所有电视保养品广告,像卖什么燕窝、维他命,都喜欢演子女带着礼盒来孝敬父母。这是一个什么假象?

为什么不拍两个老人互相搀扶着自己买营养品?这些都在影响你对于老的想象,而且一定要吃那些东西吗?这不是开玩笑。确实有朋友或医生提出来,有一些癌症患者存活得非常辛苦,某种程度来说就是还不放弃打仗,他的心已经准备好要走了,可身体还不放弃。身体跟精神背道而驰,这是未来人类要面对的不同的医学情况。

“人家跟我抱怨,我不知道抱怨是要干嘛”

事情来了,不可能完全按照自己的意思,但是你至少要學会一件事情,至少要了解自己真正的需要是什么。你可以化繁为简,有些事情是多余的、不用考虑的,就可以把它切断。不要把事情搞得太复杂。

我一直在放下。比如我从来不开脸书,有些事情根本就没有放不放下的问题,你真的了解自己的话,就不会多此一举。脸书刚出现的时候,我说我干嘛一天到晚跟人家打招呼,在这边贴文章。

不管什么文字,只要是写下来的文字对我来说都是很重要的,那都是作品。有些人在脸书上随便写,随便讲,我说你们每天这样发个两百字,干嘛呢?那两百字到底算什么呢?作为一个创作者,我一开始就很不理解。

如果真的去看自己的过往,类似的事情你可能早就作过决定。对于我来讲,当年为什么在理工科那么盛行的时代,男校一届1200人只有那么 30 个不到的学生要念文,那就是异类啊,做异类我不是十七八岁就经历过了?作了那个选择,不也走过来了吗?

我觉得你有什么能耐,你有什么韧性,早就在过往的人生中证实过了。你要懂得回想你曾经的经历,虽然不是完全一样的情况,但是那样的经历对今天或者对未来还是有用的。你回头看很多事情,其实答案已经呼之欲出,只是你没有回头看。

写作也是在帮我重新发现我自己到底是谁,真正的能耐是在哪里?发现自己真正的能耐是什么,你才能面对未来。

这些年来我有个很大的成长,我发现我是个没有什么抱怨的人。因为我生活里没人可以听我抱怨,我没有父母可抱怨,我没有配偶可抱怨。我下课就走,也没有什么同事可抱怨。有一天听到有人在跟我抱怨他的工作,我突然觉得好奇怪,他在讲什么?突然就很失神,我完全没有办法跟他同理。

人啊,真的永远不知道自己的不足,或者不愿意看到自己的这些面,因为你还有靠山,你还有这种优势。真的彻底拿掉之后,我觉得也蛮好的,人家跟我抱怨,我永远抓不到重点,因为我不知道抱怨是要干嘛。这九年的人生,没有伴侣,没有约会,没有兄弟姐妹,我真的变了很多。减少了不切实际的期望,或者心里头永远独立不起来的依赖,什么事情都是自己独立地去处理。

这些年人家最喜欢问我说过年怎么过啊?我这九年,还是好好地准备年夜饭,即使我一个人了,大年夜我也要订年菜,一个人也要好好过。抱着这样的心情,重新体会了很多事情。很多以前被你忽略的事情,重新发现之后,会带来新的意义,带来鼓舞。

我多多少少开始敢去面对那些失去的、珍贵的、有过的一些短暂的与家人之间的快乐。以前不敢去想,觉得那反而会让我更软弱。你提到说要怎么样跳脱,还是文学帮了我,我后来发现所有这些文学理论,我重新拿出来回收再利用,我看到了新的东西。

文学理论不只是拿来看文本的,睿智的前人都是有感而发,他们活到一个程度,不是在用科学适应。我觉得整个现代文学有一个转向。19世纪的叙述里头一定会找一个确定的结局,某种一致性的标准。后来更多被呈现的是暧昧的,是不稳定的。就像德里达说“延异”的概念,延异就是意义一再往下延伸翻转。这个概念其实就是人生的概念。