黄心村:张爱玲来到香港之后

2022-05-30孙凌宇曹嘉轩

孙凌宇 曹嘉轩

图/香港大学文学院提供

一间对着维多利亚港的办公室,海景,阳光,纯白书架,让人难以拒绝。办公室位于香港大学,疫情期间,校园基本关闭,按要求都转到线上教学,黄心村割舍不下,仍每天前来办公。校道里几乎碰不见人,弥漫着难以想象的寂静。

唯一和她常見面的,是学校档案馆的档案员。为了筹备2020张爱玲百年诞辰的文献展,黄心村决意要把在港大能找到的与之有关的资料通通找出来。档案馆空间狭小,学校又规定居家办公,每回递入资料检索请求,心里都充满了愧疚。档案员那一年“被我折磨坏了”。

这些资料里的一小部分最后放进张爱玲当年在隆隆炮火之下看书的冯平山图书馆里的一个小房间呈现,包括她在港大三年间的成绩单、学籍证明、得奖学金的文件,以及宿舍、周边环境、各科老师的资料以及文学院的课程设置和必读书单。

挖掘出书单的那一刻,黄心村意识到这是一个值得研究下去的课题,绝不能止步于展览结束。展览只是呈现了冰山一角,完整的样貌必须系统地用文字再现。“这些资料是线索,打开了一个尚未发掘的世界,让我们想到张爱玲写作的参照系并不只是汉语文学,她写作面向的其实是世界。如果没有看到她最早上大学时候的材料、对当年所说的教育和当年香港特殊的文化气氛没有足够的了解,是没有办法了解她写作的面向的。她在世界文学里面的那个定位,对我来讲是一个在崭新框架里重启张爱玲研究。”

一直知道港大是张爱玲的母校,但这些尘封的一叠叠故纸赋予了她全新的旁观视角。黄心村突然明白,这是张爱玲的香港大学,这不是别人的香港大学。

她去山上走一圈,去圣母堂女生宿舍的旧址,然后又沿着下山道走回张爱玲的校园。此前也走过,但没有下意识地把它当作“一条张爱玲的路”来走,即便当年的土路早已被沥青取代,了解了彼时的生活环境之后,还是“突然有了感觉”。“回到校园里不断地去冯平山图书馆、本部大楼等保留得很好的她当年出没的地方,都有感觉了。”

在强烈感觉的推动下,她想到进一步用文字将这些有意思的材料串起来。一开始写了一篇受张爱玲《烬余录》启发的《劫灰烬余》,“写完文章又觉得言犹未尽,我觉得这里面每一点我都可以展开写。比如说历史教授佛朗士(张爱玲形容他是一个豁达的人,彻底地中国化,中国字写得不错,爱喝酒。曾经和中国教授们一同游广州,到一个名声不大好的尼庵里去看小尼姑。他在人烟稀少处造有三幢房屋,一幢专门养猪。家里不装电灯自来水,因为不赞成物质文明。汽车倒有一辆、破旧不堪,是给仆欧买菜赶集用的),以及文学教授许地山(理由是许先生从小在岭南长大,闯过南洋,也去过北地,游学到新大陆,又渡海到了英伦,辗转再回到华洋杂居的香港,并以一个崭新的文学史观重读经典,传授经典。张爱玲在许地山课堂上读到的文学经典是焕然一新的经典)——不得了,背景都深厚得很,所以就写了系列文章。”

香港中文大学出版社编辑陈甜本就对文献展印象深刻,看完这几篇文章后对黄心村激动地说,“这里有一本书,你要给我。”

“想象当年张爱玲的震动,明白了她的源头”

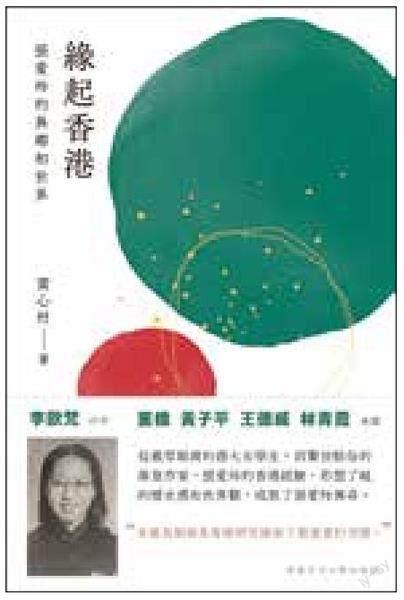

《缘起香港:张爱玲的异乡和世界》于2022年7月出版,前半部分主要是对港大资料的发散研究,后面则是综合了多达 70 万字、跨越40年漂流生涯的《张爱玲往来书信集》来重新梳理张爱玲的晚期写作。

“开始是描绘环境:她的上学路是怎样的?她的宿舍环境是怎样的?她上什么课?对她影响最大的老师是谁?好像是一个架构。看了书信集之后又有了新的资料、新的框架。张爱玲和宋淇之间的交流是一个非常高层次的交流,两个人的中西文化素养都非常高,里面谈到的各种各样的文本,对文学文化甚至历史大背景的讨论都非常丰富。我可以对她的文本做出一个全新的解读,也能跟她在香港的起点联系起来。所以后半部分是慢慢这两年又重新加进去的。”

过往两年她几乎一头扎进张爱玲的研究当中,如私家侦探般调查、还原张爱玲说过的话、走过的路,以及与她密切相关的人的一切,抽丝剥茧,无穷无尽,那种感觉夸张点形容,就是“100% 呼吸都是张爱玲,每一个毛孔都是张爱玲,很吓人”。

其中篇幅最长的一章,是关于英国作家斯黛拉·本森(Stella Benson)——1944年上海《杂志》月刊举办了一场女作家聚谈会,被问到最喜欢的外国女作家时,张爱玲回答:“外国女作家中我比较欢喜Stella Benson。”

云淡风轻的一句话,成了一直以来的历史悬念,也成了黄心村给自己布置的功课。她花了大半年时间去弄清楚:斯黛拉·本森究竟写过什么?做过什么?说她曾经有名,是一种什么样的名?究竟是一种什么样的文字上的关联可以将她和张爱玲共同置于世界文学的殿堂上?同时代英语世界里的女作家,鼎鼎大名的有弗吉尼亚·伍尔夫和凯瑟琳·曼斯菲尔德,为什么张爱玲偏偏提到一个谁都不知道的名字?张爱玲与本森的文字相遇,发生在哪里?在哪个时间点上?是什么样的大环境和阅读文化促成了这场相遇?是否可以借助张爱玲的热度,打捞一个英语世界里的独特声音,将她重新放置于世界文学的版图上?

为了解答这一长串的问题,她先去eBay等旧书拍卖网上买了所有能找到的本森的初版书,逐一读完还不满足。由于对本森的研究非常少,为了了解她在英国文学范畴里的定位,黄心村又看了跟她同时代的弗吉尼亚·伍尔夫相关的很多资料,包括传记、日记、书信,和由她成立的文学团体布鲁姆斯伯里主要成员的相关背景。从中发现斯黛拉·本森跟他们其中的很多人都有联系,“但她绝对不是核心成员,她是非常非常边缘的。即便如此她的才华当年还是让伍尔夫深感威胁。”

“而且她这么年轻又开始周游世界。一个人拎着破旧的皮箱就从英国到了美国,游遍了美洲大陆,后来到了远东,到了香港,游遍中国,在印度支那都待过。然后来回地探索。”

阅读本森的《印度支那游记》时,黄心村特意找来一张印度支那的地图,用彩色笔把她当年的路线勾画出来,甚至贪玩地画出哪段乘的是汽车,哪段是船。

“这些地方刚好我都去过,我几乎是沿着她当年从越南东岸走下来,一直上去到柬埔寨、去看吴哥窟的路线,所以特别有感受,就画了下来。越南北部山区有小火车一直开到边境,边境的另一边就是哈尼族的红河谷,本森当年就是坐那个火车从云南进入今天的越南。那陈旧的小火车我也坐过,在山里叽嘎叽嘎,走了整整一晚。”

1932年,本森与吴尔芙合影 图/哈佛大学藏

2020年8月,在香港大学档案馆查阅许地山档案

2020年11月,在冯平山图书馆做展览。图/黄心村

靠着体验式的研究,她反复品析书里的文字并将部分段落翻译出来,“开始读她的作品之后,我特别地震动,我想象当年张爱玲的震动,而且她是在香港30年代末40年代初那么一个特殊的环境里读斯黛拉·本森。看完就明白了张爱玲的写作是哪里来的,从语言层面上突然就明白了她的源头之一。”

教过黄心村的香港学者李欧梵得知她对本森的细致研究后“特别感动”,多年来他跟历任学生讲,要去读斯黛拉·本森,但没有一个人这么做。很多人都会引用张爱玲那一句话,但是谁都不知道,至少不是很清楚斯黛拉·本森是谁,她是一个在英语世界里被遗忘的人物,本会是一个很好的博士论文题目。

黄心村感到一丝窃喜,“所以非常奇怪,为什么这么多年没有人做?我感到这里面命运的气息太浓厚了,我就觉得这个题目在等着我。而且这么多年也有这么多研究张爱玲的学者在香港,為什么就没有一本书写的是张爱玲在香港?是不是在等着我?”

“张爱玲头发乱乱的,居然露出一个微笑”

一句短短的回答百年后引来这样一个长长的注解,黄心村在其中不亦乐乎,将本森这一章写到4万多字,意犹未尽,觉得还可以做下去。最后担心与别的章节在篇幅上失衡,只好砍到3万多字。

“如果没有时间限制的话,我的研究是无底洞,所以幸亏他们给我一个deadline。我的编辑非常有耐心,允许我反复修改。刚编辑完一章,发还给我,我又有了新的资料,于是又有了一个新的修改版,她们就重新校对、编辑,就这样改到了最后一刻,这是有多大的信念和耐心在背后支撑啊。”

最后都快要下厂印刷了,她在和朋友闲聊时得知对方有一个家族里的长辈居然是张爱玲的学妹,立刻如获至宝,通过电话采访了在旧金山的百岁老人莫绮莲。“她的脑子清楚得不得了。跟张爱玲同时代的人现在都不在世了,而且也没有人对她有深刻的印象,因为她就是一个特别用功读书的学生。我的历史系同事管沛德博士写香港大学校史的时候,问过所有的人文学院还在世的学生,一般都说不记得这么一个人。莫绮莲的记忆成了绝无仅有的一个镜头。”虽然只是一个镜头、一个印象而已,但对黄心村而言已弥足珍贵,因为“已经超越了之前所有人的印象。所以这个记忆是唯一的一个我觉得很鲜明的镜头”,“她还记得,张爱玲与她擦肩而过时戴着镜片厚厚的眼镜,头发乱乱的,居然露出一个微笑。”

从默默无闻的书虫一夜之间成为一个文学明星,在黄心村看来,上海绝对是张爱玲写作生涯里最耀眼的三年,“真的是一跃而起,这是一个奇迹般的存在。我其实想说,没有这个奇迹。不能这个人一出现就说他是一个奇迹,奇迹背后有一个什么样的因缘、什么样的奇遇,也就回到了更有源头性的东西。”

香港就是这一段源头的所在,“一个是香港特殊的东西交流的文化氛围、教育体系,还有一个就是12月的香港之战,张爱玲在其中直面生死,受到特别大的刺激和冲击。这些才成就了她回到上海之后的一夜成名,这些东西我觉得缺一不可。”

就读于加利福尼亚大学洛杉矶分校时,黄心村的博士论文即以张爱玲为题——《乱世书写:张爱玲和沦陷上海的通俗文化》。“跟从李欧梵老师研习现代文学和文化研究的那些年里,整天在西木区晃悠,怎么都不会想到,我未来的研习对象离我只有几步之遥。”

年轻时候更想不到,日后的学术道路会走成什么模样。“那个时候写张爱玲根本没有看到香港,就是把张爱玲当作一个上海沦陷区文化里面一个最耀眼的文学明星,看她和周围一些别的作家构造了一个什么样的特殊的通俗文化。我现在觉得来到香港是非常重要的一个契机,张爱玲来到香港之后才成为现在我们看到的张爱玲。同样的,我如果不来香港,不在香港大学,这本书也写不出来。”

除了研究视角,行文方法也发生了很大变化。

“博士论文是用英文写的学术著作,尤其是第一本书,一定引经据典,是非常严格的学术写作。一直用英文写作,写这本书给了我一个无比珍贵的机会,我又写回了中文,毕竟是我的母语。我就开始思考我是用什么样的文字和怎么写。因为我真的觉得研究张爱玲,你不能把感性的东西剔除了。没有感性的文字,研究张爱玲是研究不好的。

上世紀90年代,黄心村在上海做张爱玲博士论文研究时采访魏绍昌先生。图/受访者提供

“我以前也看了很多研究张爱玲的学术文章,就觉得从一开始就上升到一个非常理性的架构或者理论架构,把它套到张爱玲上面,这个是不成的。她的文字是不能被套住的,她这个人也不能被一种模式给套住,你必须从感性的角度切入,必须把那个感觉找对了。

“光是从文字到文字,文本到文本,还真是做不到,你真的还是要有体会。就像我说的印度支那的那条路,如果自己真的走过那条路,就能明白本森的文字里捕捉的是什么,当年读到这些文字的张爱玲又从中看到了什么。氛围都出来了,写作的时候文字肯定会受到渲染,肯定会有自己的生命体验在里面。我觉得这本书跟以前所有学术文章的不同,在于有写作者自己的生命经验在里面。”

带着港大的小气候迁徙,开始漫长的写作生涯

身为严谨刻苦的学者,黄心村却并不想写一部100%的学术著作,她解释道:“学术文章看的人太少了,我写这本书,立志不用脚注(需要了解资料的可以去看最后的长长的书目),就不会妨碍阅读体验。我希望我的读者能超越学术圈,我甚至希望我的读者不只是张迷。我相信张迷是一定会喜欢这本书的,但我坚信非张迷也会喜欢。我最近听到的反馈,最让我觉得有一点小得意的是,这些读者根本不是张迷,甚至从来没有读过张爱玲的东西,而这本书却为他们还原了30年代末40年代初香港那种特殊的文化氛围,让他们觉得特别有意思。”

李欧梵看过书后对学生的变化给予了高度评价:“如今心村把张爱玲的散文风格移植到这本书中,变成了她自己的学术语言,娓娓道来,引人入胜,非但与众不同——不像一般学术论文艰涩聱牙,故作抽象思维,读来反而空洞——而且深得张氏文笔的真髓,这也是我读本书爱不释手的另一个主要原因。即使在张学领域,我认为本书的贡献也是独一无二的。”

他同时感慨,黄心村的这本书之所以引起他的共鸣,也许是因为我们现时都在香港,对香港有强烈的感受,因此在学术上得以心灵相通。

2017年,黄心村来到香港大学担任比较文学系教授,此前她在美国威斯康辛大学教了17年的书,从未在香港生活过。短短几年,能对香港有如此深厚的理解与感情,让长居香港的李欧梵都感到敬佩和诧异。

这种积淀与初来者的新鲜目光相关,但更多要归功于这场研究旅途中的热忱和敏锐,黄心村在《缘起香港》结尾处总结道:

文学之成为世界文学,必然是因为生成的人文环境中已经有了文字跨越各种界线的气候条件,这些条件在张爱玲于港大求学的不足三年里已经生成一个小气候。张爱玲贯穿一生的双语写作,循其根源是在港大求学时期的那个小气候。

香港是东西方的汇流,她的老师们在东西之间的游走对她是潜移默化的影响,战前香港的世界主义人文景观在她求学的岁月是风,是云,是阳光,即促成这个小气候的要素。随后的香港之战对这个尚未成为大气候的校园人文传统是个沉重的打击。没有完成学业的女学生张爱玲,带着这个小气候迁徙,开始了她漫长的写作生涯。

我们可以想象一张随着时间推移的纵向世界街图,日益密集、扩散的圈