基于审美理性的平面图形秩序探讨

2022-05-30王思佳

摘要:审美活动反映了人类对美的本质的追求与探讨,具有理性与感性的双重性质。美的真实性与秩序性这种双重性质表现为人类对客观世界的模仿与对主观精神的表达。文章对平面视觉活动审美进行理性讨论,利用几何图形分析审美秩序的基本定理,从而建立理性的审美秩序,探讨平面视觉活动中易被忽略的理性审美与潜在秩序法则,以期指导日常生活中的审美活动。

关键词:审美秩序;平面图形;审美理性

中图分类号:J505 文献标识码:A 文章编号:1004-9436(2022)10-0-03

0 绪论

从石器时代至今,审美活动一直存在,它是人类在生活与劳动中自发产生的对美的本能追求。通过对西方美术史的分析与学习可知,西方艺术从对客观世界的不断描绘与再现,发展到打破主客观世界的界限,转而突出艺术家的情感表达,审美的演化与变迁也随之产生。审美离不开两大话题,一是何为美,二是如何界定美,用来解决“为何会认为其美”。《艺术原理》中将审美客体,即艺术品分为四个层次:物质载体层——承载艺术品的物理媒介;形式符号层——绘画中的线条、色彩等,表现形象世界,即审美性;形象世界层——通过想象转化而出的主观意义;终极意义层——反映世界的本源、人类的起源等哲学性终极意义[1]。在这四个层次中,物质载体层为承载艺术品的物理媒介,这是无可争议的,拥有生活经验的观者会对物质载体进行准确的判断。而从形式符号层开始,则出现众说纷纭的现象。何为线条优美?何为色彩和谐?何为构图精巧?这些形容词组成的对形式符号的评判会让不同的观者陷入各执一词的局面。本文从审美问题出发,在形式符号层通过对几何图形的探讨找到理性的审美秩序,建立平面设计中视觉活动的审美法则,从而指导审美活动。

1 何为美:审美是真实性与秩序性两种力量平衡的结果

1.1 审美活动的真实性——再现客观世界的本能

审美活动伊始借助媒介发展。西方美术发源于雕塑、绘画,二者皆是对客观世界的描绘与再现,即“看到什么画什么”与“长成什么样就画什么样”,绘画在摄影发明之前发挥着摄影的作用,用于记录与表达现实。随后,1839年摄影的发明彻底改变了西方美术的发展走向,当二维平面领域图像媒介对客观世界的记录发展到极致,二维动态与三维立体随之出现,即录像、电影与当前火热的增强现实技术。审美活动中的真实性是通过验证人的生活经验与认知经验来达到自我确证,从而使接收者感受到“真实”,不过这种感受会受到平面视觉活动接收者的教育背景、社会背景限制。

1.2 审美活动的秩序性——表达主观精神的产物

在照相机发明后,艺术家们开始重新审视客观世界与人的主观精神之间的关系,开始用大色块、长笔触与长轮廓线表达对客观事物的主观理解,从而描绘以人为主的精神存在与情感体验。这种极为大胆前卫的绘画处理方式反映了艺术家对真实世界的思考与重构,美的法则也不再是真实性,而是更加倾向于用数学比例与几何的表达方式来编码真实世界。这意味着画面由物体与物体的关系转向图形与图形的关系,这是由具象向抽象发展的过程。正如阿恩海姆在其著作《走向艺术心理学》中提到的那样,抽象是把复杂且具体的事物,在保存其本质属性的前提下,将其分离、抽取、简化的过程[2]。在这个过程中,画面的轮廓线不再短促与混乱,而是逐渐变长且封闭,最终成为带有填充颜色的封闭图形。纵观西方美术史的发展,可以将所有的派别放入一个象限中,即物体感与图形感,物体感强的派别倾向于真实性,图形感强的派别倾向于抽象性。

当印象派、后印象主义发展到立体主义,再到至上主义,当马列维奇的黑色方块呈现在观者面前时,高度抽象的情感表达——知觉,反映人类世界观的画作,呈现出一个几何图形。几何是数学中最基本的研究内容之一,在自然世界中,几何的概念是抽象的,但在平面视觉活动中,它又是具象的。几何兼具科学性与艺术性,展现了数学的技术理性与艺术的审美体验。

照片代替了绘画用于再现客观世界的方式,解放了绘画的“记录”用途。人类开始用绘画的方式探索主观意识、人类情感与知觉体验。在探索主观意识时,常认为意识是混沌的、无边界的,但正因为主观精神经过了理性的分析与解码,属于人类精神活动与情感活动的绘画艺术才得以呈现出具有某种规律的、得以量化的图像,而这种有规律的、可量化的绘画编排法则就是秩序。

2 几何美:图形内部分割与外部分割共同作用的结果

2.1 图形的外部分割——轮廓

视觉感官的愉悦性是由秩序带来的。秩序在平面设计中包含两大部分,一是基础元素,二是元素与元素之间的相互关系。当画面中出现“轮廓”这一清晰的界限,其成为形与形的边界,用于分辨不同形的存在,人的眼睛就会被各种各样的形吸引,使得点线面的观念弱化,图形的概念增强。平面视觉活动中的图形是由封闭轮廓与填充构成的,填充即色彩,分为明暗与色相。轮廓本身具有平行、垂直、放射、向心等线性关系,轮廓与轮廓之间的相互关系,即图形间的关系具有相离、相交与包含等关系,这就形成了最基础的秩序,再经过一定数量的摆放与编排,秩序本身所具有的美感就能呈现出来。

2.2 图形的内部分割——对称线与等分线

上文中提到,图形由轮廓与填充组成,轮廓线带来了外部秩序,外部秩序清晰明了,人眼比较容易分辨;而图形的内部秩序,即图形的对称线、角平分线等各种等分线,是需要将图形分割或折叠后才能得到的秩序。内部秩序不易被人眼察觉,但观者可以感受到内部秩序或内外部秩序共同作用下的感性认知,即平行、垂直、对称、等分、等大、等距所对应的和谐、协调、平衡、舒适、节奏。

3 秩序美:数学与艺术共同的产物

3.1 平行、垂直、对称——经济性与稳定性

受建筑学理论影响,人类在搭建建筑时使用的水平与垂直秩序同样影响着绘画与设计。西方传统建筑强调立面垂直性和體量塑造,中国传统建筑中的抬梁式和穿斗式这两种主流的木结构均由水平、垂直两种向度的木构件交接而成[3]。水平垂直在空间上形成的秩序依旧影响着平面的秩序,因此,水平垂直秩序也就成为最普遍、最常使用的画面物体元素布局。人类在开展平面视觉活动时,会不置可否地将一切物体放入潜在的水平垂直网格中,平行、垂直与对称的概念也全部放置在水平垂直网格中进行讨论。

以方形为例,方形外轮廓可以完全放置于水平垂直网格中,方形内部秩序由对称线带来的水平与垂直同样可以放置于网格中。当一个物体的外部秩序与内部秩序皆与水平垂直网格重合时,这个图形具有极强的稳定性。因此方形成为平面活动的物理媒介载体最佳图形,甚至常常忽略掉物理媒介载体外轮廓界限的存在。正是由于它的内外秩序保持一致,因此可以让画面的信息完整度呈现最大化,对画面构图与布局的干扰也最小。

将正方形旋转45°后得到的正菱形,具有一定的动感,这是因为旋转后的图形外轮廓发生了变化,倾斜的边界打破了水平垂直网格的平行垂直性,让人一眼就能注意到图形轮廓的变化。例如,蒙德里安的《黄、黑、蓝、红和灰色的菱形构成》在芝加哥艺术博物馆展览,这幅画的画面本身依然是几何图形的分割与颜色填充,但使用了正菱形画布,似乎有意让观者发现画面的边界与轮廓。但这样的编排仍然遵循垂直与平行秩序,不过不在于画面中运用了大大小小的正方形或矩形,而是因为画布正菱形的内对角线是相互垂直的,且与水平垂直网格重合。外部轮廓打破秩序,而内部分割依然遵循秩序,共同营造出了画面的趣味性与稳定性。

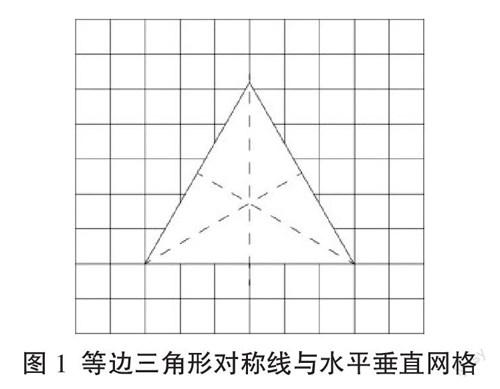

这也可以解释三角形的不稳定性问题。三角形在数学领域被认为是最具稳定性的图形。但从视觉上来看,三角形并不稳定,将三角形一边平行于网格放置,其另两边或另一边一定会打破水平垂直网格,由此形成的尖角在视觉上造成动势与聚焦。即使是等腰直角三角形,两条边都位于水平垂直网格之中,另一条斜边也会打破秩序。究其内部秩序可以得到答案,等腰三角形只有一条对称线,与水平垂直网格只能产生一个秩序,等边三角形的三条对称线也是如此(见图1)。当图形所有内对称线只能产生一种秩序时,该图形在视觉上就是不稳定的,三角形的不稳定性所带来的动感与聚焦多用于画面构图。绘画是二维静止的,但画面旨在突出动态的、一触即发的视觉张力。

3.2 等分——节奏感与和谐性

三角形的等分、等大与等距构成了画面的透视。在阿尔贝蒂提出的一点透视中,可以看到消失点C与画框底部AD相连形成的放射状与对称,都是在三角形的基础上进行等分与切割。这种线性透视法兼顾几何的数学理性与审美秩序,具有数学法则的客观性,既将视觉空间数学化,又将画面中的视觉现象秩序化[4]。透视法在艺术作品中比比皆是,在透视法被以数学与科学的方式阐述出来之前,古希腊的画家与雕塑家就已经根据人眼的视觉经验来处理透视;而阿尔贝蒂、达·芬奇将透视法更加科学化地研究归纳出来后,透视构图让画面更加富有节奏感与纵深感。

值得注意的是,上文中提到的图形复杂性与秩序性都不包括圆形。圆形是最特殊的图形,自圆形出现后,其外部轮廓并未带来任何秩序,内部分割意味着圆有无数条对称线,圆也是旋转不变的图形。这种特殊的性质让圆在分割自我或分割其他图形的过程中可以保持等长。圆形的优势在于旋转后大小与形状皆不变,在对圆形进行缩放、等大、等距排列后,会产生令人愉悦与和谐的秩序。同时,圆形是符合人体工程学的图形,多用于平面设计中,如苹果公司的logo正是用各种等大、缩放的圆形进行一定排列后得到的标志图形。

4 审美秩序的应用与论证——以浮世绘为例

视觉美感实际上是自然造物的混沌秩序与人造物的几何秩序相统一的结果。在平面视觉活动中,过于强调自然造物的真实感,会失去美的遐想空间;过于强调几何秩序,舍弃观者的自我确证,又会走向虚无与无意义。而大众审美所能接受的,就是自然造物的真实感与几何秩序的抽象美相结合的产物,从而验证了美是合规律性与合目的性的统一。

以日本浮世绘为例,其诞生于江户时代一段繁荣平和的年代,“浮世”正是那个时代最好的诠释。受中国古典绘画以及禅宗文化的影响,日本武士道精神吸收借鉴了儒教的孔孟思想,因此在艺术作品中也开始模仿中国的画作。浮世绘受到木版画印刷与颜料色彩限制,以线描为主,以极其平面化的表现手法来展现人物与景观。浮世美人绘几乎“美人一面”,艺伎的发饰、服饰与姿势各不相同,但面孔的绘制几乎一模一样,即美人鼻子的轮廓与面部轮廓一样修长,眼睛却描绘成狭长的两条相交的弧线。这种美感在直观上打破了自然美的比例,在视觉上拉长了五官的比例,给人以温柔细腻的感觉。特殊的眼睛绘制法并不契合传统的大眼睛审美,但在画中又十分和谐,观者称这种美感为“高级感”。探究其秩序可以看出,眼睛越狭长,越与面部的水平垂直秩序平行。眼球的圆形轮廓弱化成线,圆形外轮廓不再突兀地成为画面的焦点,而是融入面部,与鼻子、嘴和整个面部轮廓形成平行与垂直的秩序,面部外轮廓变长且规整,形与形之间的平行与垂直秩序更加明显。

在葛饰北斋最著名的《富岳三十六景》系列中,《神奈川冲浪里》以超强的图形概括能力与最为简洁的画面将人类与大自然的对峙与挑战刻画得淋漓尽致。对画面进行几何图形分析可知,神奈川掀起的海浪是由一个又一个圆形进行缩放和相切排列的,外部秩序呈等比例缩放呈现,内部秩序中所有圆形的圆心都在同一水平线上。在葛饰北斋的手稿中可以看到,大量的几何图形作为画面主体的内部秩序与外部秩序。这些图形多为对称与等分,一个图形的外部轮廓常常与另一个轮廓的内部分割线平行或垂直。葛饰北斋将真实世界解码为三角形、圆形与菱形等,再根据平行、垂直、对称、等分的秩序编码,从而使画面呈现出超现实又温柔细腻的情感。

5 结语

本文从艺术的形式符号层进行审美理性与审美秩序的探讨,无论是艺术还是设计,在形式符号层的共通性上,该审美秩序皆为适用。对平面视觉活动的创作者而言,审美秩序的建立有助于创作者重新审视平面作品;对接收者而言,审美秩序的建立有助于观者更加理性地欣赏与评价平面作品,提高观者的审美素养。不可否认的是,审美活动无法完全靠理性的法则来评判,但无论是经久不衰的艺术作品,还是百年流传的设计作品,在审美理性上都是统一的,即在作品永恒之美的背后,是几何永恒、秩序永恒。

参考文献:

[1] 张黔.艺术原理[M].北京:北京大学出版社,2008:39-43.

[2] 朱悦姝.浅析阿恩海姆视知觉理论:知觉抽象对艺术设計的启示[J].美术教育研究,2020(4):60-61.

[3] 周仪.水平和垂直木构在中国传统建筑中的空间表现性[J].时代建筑,2014(3):40-44.

[4] 闫嘉宝.达芬奇的视觉科学与透视法研究[D].太原:山西大学,2021.

作者简介:王思佳(1997—),女,天津人,硕士在读,研究方向:视觉传达设计。