立足教材,创设文化情境,引导课堂教学

2022-05-30危志刚

危志刚

摘 要:数学文化与日常教学相互融合是新课程的重要理念之一,探索融合的有效途径是教学关注的重点. 立足教材,通过创设合适的数学文化情境,从知识的自然生成、教学内容的有序开展、数学思想方法的有效渗透、课堂探究的动态设计,以及数学核心素养的落地等方面展开教学安排,是引导课堂教学不断创新和发展的重要途径.

关键词:高中数学;文化情境;课堂教学

在新课程的教学理念中,重点提及数学文化应该融入教学活动中. 高中数学课堂教学要注重把握数学的本源,创设合理的情境,提出有启发意义的数学问题,引发师生的互动与思考. 那么,数学文化应该如何融入课堂教学?数学文化在教学中扮演着怎样的角色?具有怎样的功能?对此,笔者倡导在教学活动中立足教材,通过创设合适的文化情境,引导课堂教学顺利实施. 课堂教学的目的不只是知识的传授,更重要的是文化的传播和思想的传承.

一、创设文化情境,揭示知识发展的自然规律

自古以来,任何数学概念、公式、法则、定理、思想的形成都有其自然的发展规律. 课堂教学中,做到新知识的产生是自然而然、水到渠成的,符合学生的认知发展规律,有利于学生对新知识本质的理解. 德国教育家第斯多惠指出,课堂教学必须紧密结合人的天性和自然发展规律,这是一切课堂教学的最高原则. 英国教育家斯宾塞认为,一般教起来使人觉得枯燥甚至讨厌的知识,依照自然的方法就会成为极其有趣和非常有益的. 这些观点都一致强调,教育应符合人类心智演化的自然过程. 这种基于人的自然发展规律的教育方法,一定是依赖于学生所接受的知识是自然的、有逻辑体系的. 基于此,在实际教学中,深入挖掘知识产生的文化背景,创设合适的文化情境,揭示知识发展的自然规律就变得尤为重要. 实践表明,这种教学行为能够抓住知识本源,突出数学内容本质,符合新课程教育教学理念,行之有效,值得推崇.

以二项式定理的教学为例,数学史料表明,二项式定理产生的动因是开高次方,这在北宋数学家贾宪的《释锁算书》中可见端倪,为了开四次方甚至開更高次方,贾宪在文献中给出了直到六次幂的二项式系数表,自上而下第i层即为(a+b)i-1( i=1,2,…,7)展开式的系数. 显然,在实际教学中如果按照历史的线索呈现教学内容,从知识生成的逻辑序来讲是很不自然的. 现行教材在充分尊重知识发生、发展的历史过程的同时,特别关注学生学习过程的自然认知规律,通过多项式乘法引入,从学生已有的知识认知(a+b)2的展开式出发,进一步探究(a+b)3, (a+b)4的展开形式,并归纳其中蕴含的变化规律和结构特征. 这种引入方式不仅呈现了二项式定理的逻辑序,而且符合学生认知发展的自然规律. 当一个知识以逻辑序呈现时,也就揭示了知识产生的自然与和谐. 由此可见,文化素材情境的合理创设赋予了教学活动鲜活的生命,折射出了相关主题在教学中的学习与应用方式,引导着教师以最易理解、最生动的方式将其呈现于课堂之中.

二、创设文化情境,引导教学内容的有序展开

日常教学中,教学内容的安排务必以合理的顺序展开,知识的前后逻辑一定是有序的. 新课程背景下,提倡把数学文化融入教学内容中,数学文化的融入需要考虑文化内容在教学中的位置和功能,能够在教学中达到自然衔接、有序过渡、逻辑引导等作用和效果的文化情境创设才是服务于教学的有益素材.

例如,人教A版《普通高中教科书·数学》必修第一册(以下统称“人教A版教材”)第五章第六节“函数y=Asinωx+φ”一课以我国古代发明的水利灌溉工具“筒车”为文化导入素材,提出问题:假定在水流量稳定的情况下,筒车上的每一个盛水筒都在做匀速圆周运动. 你能用一个合适的函数模型来刻画盛水筒(视为质点)距离水面的相对高度与时间的关系吗?启发学生思考三角函数模型的建构思路.

作为教师,要想把知识传授给学生,首先自己要弄清楚知识生成与发展的逻辑体系——人教A版教材为什么要在本节课伊始以问题的形式呈现这段文化情境?其用意是什么?函数y=Asinωx+φ一课是按怎样的逻辑顺序展开的?为什么这样安排?众所周知,三角函数是刻画具有周期性变化规律的客观世界的函数模型,因筒车上盛水筒的运动具有周期性,因此可以考虑利用三角函数模型刻画它的运动规律,通过把筒车抽象成几何图形——圆,在平面直角坐标系下,可以建立起盛水筒距离水面的相对高度关于时间的函数,其函数模型即为y=Asinωx+φ. 因此,筒车情境的教学用意就是告诉学生现实世界中的确存在y=Asinωx+φ这种结构的三角函数模型. 接下来再展开对这种函数图象与性质的研究就顺理成章. 显然,这个函数的图象由参数A,ω,φ确定,只要掌握了这些参数对函数图象的影响,就能把握这个函数的性质. 所以本节课的教学内容就是在筒车情境的导向下有序展开的.

三、创设文化情境,承载思想方法的有效渗透

数学定理或公式的教学绝不仅是为了应用,其背后蕴含的思想方法才是教学的重要目标. 然而,教材只能为我们提供有限的证明或推导方法. 古今中外,上下几千年,数学家们留下了精彩纷呈的思想方法. 历史积淀了这些思想精华,形成了巨大的宝藏,我们可以从中汲取丰富的思想养料,浸润数学课堂. 不同时空中灵活、多样、精彩的思想方法,展示了数学方法之美,它们在课堂上的碰撞,可以拓宽学生的思维,激发学生的创新意识. 高中数学中的很多命题、公式、定理(如两角差的余弦公式、正弦定理、余弦定理、等比数列求和公式、线面垂直判定定理、点到直线的距离公式、圆锥曲线方程),其背后都蕴含着精彩的思想方法.

四、创设文化情境,建构课堂探究的动态生成

探究式教学提倡学生应该像科学家一样去发现问题、分析问题和解决问题,在探究的过程中建构知识. 探究式教学的提法由来已久,且经过之前几轮课程改革的实践证明,探究式教学能充分调动学生的主观能动性,启发学生在课堂上思考问题,对培养学生勇于探索、追求真理的坚强意志起着十分积极的作用. 课堂中,数学概念、公式、定理等的生成过程,往往就是数学家研究和解决这个问题的探索过程. 数学文化视角下的数学教学注重知识自然发生、发展的过程,而这样的过程往往是通过问题探究来实现的,因而数学历史和数学文化为探究式教学提供了教学参照.

例如,在解三角形的教学中,涉及解三角形的应用问题. 解三角形在测量方面有着广泛的应用,测量长度、高度、角度是解三角形的主要应用方向. 教学中应该如何展开关于解三角形测量高度的教学?回顾历史,追逐前人的测量思想,发现教学中可以以魏晋时期数学家刘徽撰写的《海岛算经》中的一个问题:“今有望海岛,立两表,齐高三丈,前后相去千步,令后表与前表参相直. 从前表却行一百二十三步,人目着地,取望岛峰,与表末参合;从后表却行一百二十七步,人目着地,取望岛峰,亦与表末参合,问岛高几何?”展开教学,引导学生理解其中的测量思想和测量原理. 紧接着,教师可以提出与测量高度有关的一系列问题,引导学生探究各种问题的测量方法并形成测量方案. 古今对话,思想永恒. 下面的问题串可以作为本节课探究教学的参考内容.

问题1:测量底部不可到达的建筑物的高度,其中建筑物底部与观测点的连线与建筑物垂直. 试给出测量方案.

问题2:测量底部不可到达的建筑物的高度,其中建筑物底部与观测点的连线与建筑物不垂直. 试给出测量方案.

问题3:在高度已知的低建筑物上测量高建筑物的高度,建筑物的底部不可到达,且只有一个观测点. 试给出测量方案.

问题4:测量两地之间的距离,其中两地均可到达. 试给出测量方案.

问题5:测量两地之间的距离,其中一地可以到达. 试给出测量方案.

问题6:测量两地之间的距离,其中两地均不可到达. 试给出测量方案.

五、创设文化情境,助力核心素养的教学落地

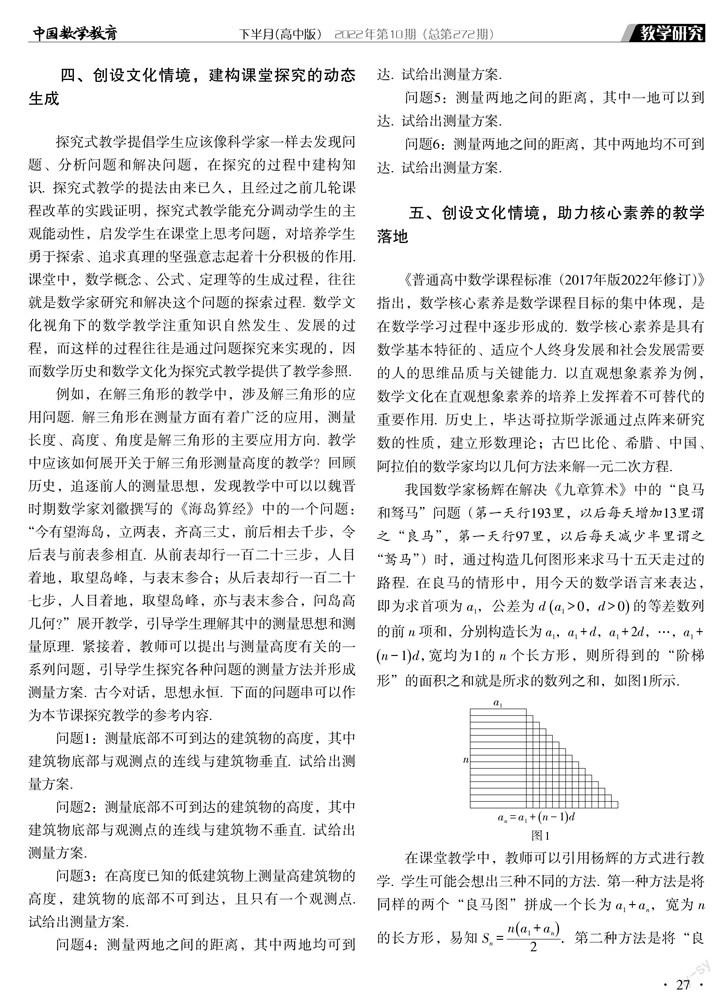

《普通高中数学课程标准(2017年版2022年修订)》指出,数学核心素养是数学课程目标的集中体现,是在数学学习过程中逐步形成的. 数学核心素养是具有数学基本特征的、适应个人终身发展和社会发展需要的人的思维品质与关键能力. 以直观想象素养为例,数学文化在直观想象素养的培养上发挥着不可替代的重要作用. 历史上,毕达哥拉斯学派通过点阵来研究数的性质,建立形数理论;古巴比伦、希腊、中国、阿拉伯的数学家均以几何方法来解一元二次方程.

六、結束语

课堂是教学的主阵地,课堂教学究竟该如何开展和实施,众说纷纭. 但是有一点笔者认为是相通的,那就是数学学科的课堂教学一定要突出数学理性的特点,要有数学的韵味. 数学的理性和数学的韵味来自数学本源,来自数学文化. 立足教材,以教材为纲,以文化为魂. 如果我们的课堂教学能够牢牢抓住这些数学中最本真的东西,相信一定可以在这一轮的课程改革中引领教学的新风尚.

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部制定. 普通高中数学课程标准(2017年版2020年修订)[M]. 北京:人民教育出版社,2020.

[2]汪晓勤,沈中宇. 数学史与高中数学教学:理论、实践与案例[M]. 上海:华东师范大学出版社,2020.

[3]牛腾,郑强. 论数学文化视角下的中学数学课堂教学[J]. 齐鲁师范学院学报,2012,27(5):14-18.