秦岭北麓西安段乡村型营地营建模式与优化策略研究

2022-05-30张鸽娟李安琦

张鸽娟 李安琦

摘要:2020年,国内迎来露营元年,秦岭北麓西安段因地理位置优越、生态资源丰富、地域文化完整等优势,孕育出大批乡村型营地建设项目。此地域乡村型营地发展还处于初步探索阶段,迫切需要科学的理论指导,以优化乡村型营地的营建机制,保护秦岭生态环境,带动周边乡村型营地科学发展。基于此,文章采用文献资料法、实地考察法、案例分析等方法,以秦岭北麓西安段乡村型营地为研究对象,整理、分析得出四类现有的乡村型营地营建模式,针对各类乡村型营地存在的问题,提出相应的优化模式及策略,以期促进西安地区乡村型营地的可持续发展。

关键词:秦岭北麓西安段;乡村型营地;营建模式;优化策略

中图分类号:TU984.18 文献标识码:A 文章编号:1004-9436(2022)16-0-04

自2020年以来,新冠肺炎疫情在全球蔓延并持续影响人们的日常生活,国民消费水平的提升和工作压力的增加,使消费者出行选择转向缩短出游半径、亲近自然、深度体验等方向。目前,我国部分地区营地建设形成了一定规模,西安地区因具有较优越的客源市场、自然资源、交通条件、政策环境等因素,催生出大批营地建设项目。其中,以秦岭北麓为中心出现了大批乡村型营地,因远离市区喧嚣、生态资源丰富、地域文化显著等优势受到愈来愈多游客的青睐,但因为盲目性、无序性的建设方式,以及营地产业属于西安地区乡村旅游的新型形态,在初期探索阶段缺乏科学的理论指导,造成实际建设中出现用地类型不合规、服务设施较陈旧、营建脱离乡村发展、威胁秦岭生态环境等问题。

1 秦岭北麓西安段乡村型营地发展概述

近年来,随着西安地区户外经济的发展,秦岭北麓西安段乡村型营地发展迅猛、潜力巨大。陕西省在2016年制定出台了《陕西省自驾车房车营地行动计划2016—2020》;2017年出台《关于促进自驾车旅居车营地建设的意见》,提出大力推动营地产业发展;同年,陕西省旅游局发布《陕西省旅游局关于加快乡村旅游转型升级的意见》,明确指出“依托乡村资源,有规划地开发特色民宿、自驾露营、休闲农庄等乡村休闲度假产品”。由此可以看出,陕西省积极响应国家号召,并出台了一系列政策和标准,支持露营地在省内的发展。其中,乡村型营地不仅是营地发展的重要分支之一,更是西安地区乡村旅游经济发展的有益探索。

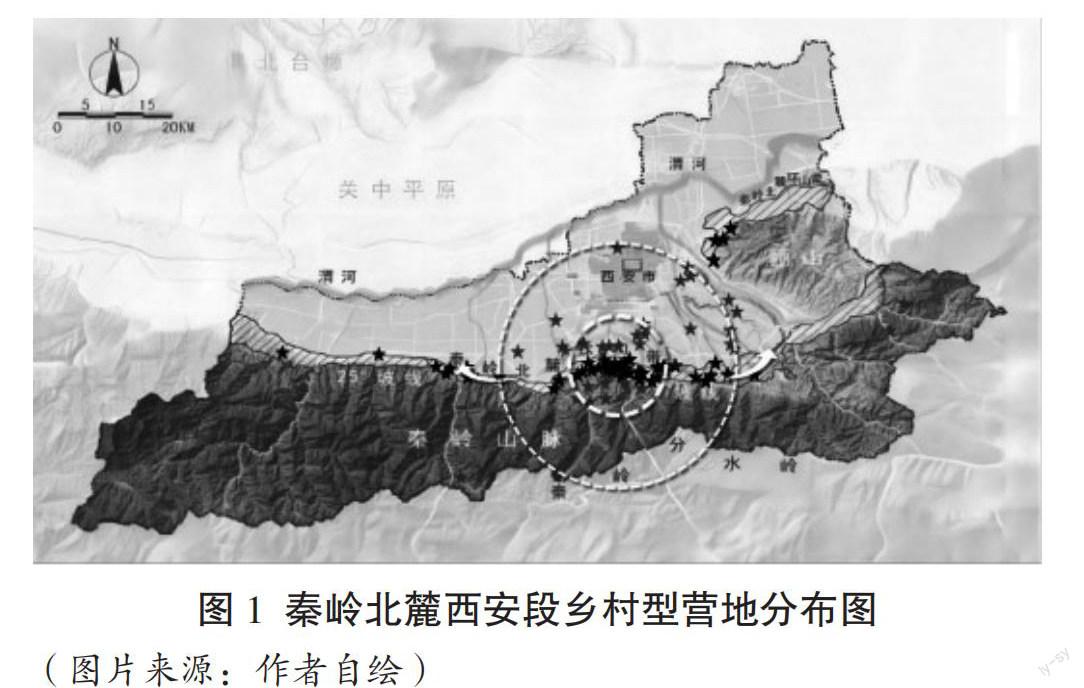

西安乡村型营地自兴起到快速发展只有十余年时间。如图1所示,乡村型营地共计82个,其中有48个营地位于秦岭北麓西安段,即秦岭北坡25°坡线以下至0°坡线,并向平原延伸数千米的环山带状区域,范围包括环山路以北1000米至西安市东、西、南行政界限,自西向东包括周至、鄠邑、长安、蓝田、灞桥、临潼六个区县[1]。因得天独厚的生态资源、原有村落保存良好的基址环境、各河流及分支水域提供多样的旅游条件、环山公路提供便利的交通基础、与城市中心得当的出行距离等优势,西安地区乡村型营地基本分布于秦岭北麓所涉及的六個区县,且整体呈现出以长安区秦岭北麓为主要聚集点,沿秦岭北麓环山带和西安八水呈线性与散点状交织分布。目前,秦岭北麓西安段乡村型营地的建设已逐渐形成稳定的空间格局,基本满足了游客的初步体验需求。但在乡村型营地数量不断增加的同时,如何规范营地建设、提供差异化体验、协同村落发展以及平衡与秦岭生态环境保护间的关系等,是秦岭北麓西安段乡村型营地亟须解决的问题。

2 秦岭北麓西安段乡村型营地营建模式分类

2.1 传统自助式乡村型营地

传统自助式乡村型营地是最接近传统露营性质的营地类型,注重营地选址的安全性、便捷性和自然性,对场地平整度及用地范围要求较低,主要营建于村域范围内自然风光优美、生态资源丰富的地方,并提供简易的基础服务设施。游客在此可开展轻量化、自助性露营活动,主要包括亲水嬉戏、河滩垂钓、森林吊床、夜幕观星等活动。例如,长安区兴张村美栖原乡自然营地利用村西竹林打造回归自然野趣的露营体验等。

此类营地模式的特征表现为营地设施和服务不追求精良,露营装备不追求全面,露营活动注重回归自然山林。优点是露营氛围最具原生态,能够最大限度地激发游客的自主性;缺点是对游客自身的露营条件要求较高,且参营者停留时间较短。当前秦岭北麓西安段此类营地主要面临服务管理和资源整合不够系统、大多数露营场地是由游客主观臆断和自行搭建临时形成等问题,导致游客开展营地活动时易与村民使用空间产生矛盾,并且不利于秦岭北麓生态格局的可持续发展。

2.2 农场采摘式乡村型营地

农场采摘式乡村型营地是指部分村落基于村内已有农场,以丰富农场体验或激活闲置农场为目的而建立的乡村型营地。此类营地依托农场的资源进行整合、利用、提升,从而形成附属于农场的重要景观节点。农场露营的基础设施相较于传统自助式乡村型营地而言更加健全、系统,人工结合自然生产打造的活动内容也更为丰富。根据村落地域的农业生产特征,游客可开展采摘果实、喂养动物、露营烧烤、劳作耕种等活动。例如,长安区南江兆村云来家庭农场对农场空间进行优化改造,为游客提供动物喂养、自助烧烤、采摘樱桃等项目。

此类营地是依托村内农业生产资源建设的,基础设施、服务设施较为完备,露营活动偏重采摘劳作、享受田园趣味。这种模式的优点是农场的旅游价值较高、游客参与度较高、体验性较强,缺点是受季节影响较大、游客复游率不高。秦岭北麓西安段此类营地在前期建设中忽视了资源整合,导致露营环境混乱、空间功能不明确、游览路线不合理,故整体服务质量偏低。

2.3 食宿延伸式乡村型营地

食宿延伸式乡村型营地是依托村落中的农家乐、民宿、客栈、旅馆等已有业态,针对用地面积具有一定规模的食宿空间,激活其建筑环境外的闲置空间,将营地建设融入其中,改善原有空间中重食宿、轻体验的缺陷。游客以品尝农家饭菜为基础体验,在宅基地用地范围内开展户外露营、家庭聚餐、团建游戏、菜园种植等活动。例如,长安区太乙村终南柘里书茶院以品茗聚餐为特色,搭建休闲露营空间,提供瞭望山景、户外沙龙等配套活动。

此类乡村型营地因搭建成本较低、场地开拓便捷,在秦岭北麓西安段营建最为兴盛。其特征为露营活动作为优化原有空间形态、促进文化交流的附属要素加入,以营地建设中常用的物质要素融入既有的空间类型,从而改善游客的使用感受、优化游客的体验。目前秦岭北麓西安段此类营地存在的问题主要为民居空间的使用矛盾、露营体验的独特性缺失,大多成为户外餐饮的外在形式,脱离了村落文化内涵,急于追求短期的经济效益。

2.4 复合发展式乡村型营地

复合发展式乡村型营地是基于村落中大量可利用、能激活的资源,根据村落内不同类型的闲置资源和待开发空间,打造不同主题的露营项目,依托场地特征和村落文化,科学结合上述两种或两种以上营地类型,形成活动内容多样、体验路线明确的多营地集合体。整体营地建设注重科学的规划布局、合理的路线安排以及各营地间的良好衔接,为游客提供食、宿、行、游、娱、购一体化的综合服务体验。例如,鄠邑区栗峪口村自然探索营地,以农场采摘式乡村型营地为核心,打造农场劳作研学项目,同时,对村落的荒地加以优化改造,作为亲子营地的核心露营空间,从而形成了“自然探索+亲子互动”的综合体验园。

此类营地在经营模式上大多为市场化运作,即通过专业公司进行统一规划、建设和运作,由政府发挥带头引领作用,村集体与企业协同合作,村民通过出让土地、提供劳务、入股分红等方式获得报酬。营地建设无论是对场地基础设施建设、空间功能整合还是对员工综合能力的要求都相对较高,营建模式更精细,从而营地影响效益显著,能够带动整个村落的环境质量、经济水平以及村落活力提升。秦岭北麓西安段此类营地的建设还处于探索阶段,亟须研究多方组织关系如何权衡、空间布局如何优化等问题。

3 秦岭北麓西安段乡村型营地存在的问题

根据对当前秦岭北麓西安段乡村型营地营建模式的初步探析,总结其存在的共性问题,具体如下。

3.1 体验项目雷同,地域特色有待挖掘

西安地区大多数乡村型营地都位于秦岭北麓及延伸地区,具有相似的气候环境和自然肌理。营地建设者忽略了对所在村落文化内涵的挖掘,导致当前西安乡村型营地除营建模式有所区分外,相同模式下的乡村型营地露营活动基本雷同,同质化现象日趋严重。例如,食宿延伸式乡村型营地大多在户外搭建几座天幕,提供餐食服务,或根据室内外场景的切换添加几种户外套餐,游客体验感受大同小异,导致其重游率大大降低。

3.2 基础设施陈旧,服务质量有待提升

乡村型营地基址位于村落中,而村落内的道路、通信、卫生等公共设施建设并不完善,营地必备的水电基础、消防设备、医疗设施等总体条件处于落后状态,文化服务设施更是鲜少提供。尤其是在传统自助式乡村型营地内,因其最大限度地保留了场地的原真性,而游客自主开展露营活动时缺乏有关自然环境的安全知识儲备和灾害防护能力,故存在一定的安全风险。在营区员工的服务能力方面,食宿延伸式乡村型营地内大多营建主体为村落原住民,其虽然熟知乡村文化、地理环境,但缺乏营建露营地的专业能力和较高的服务水平。

3.3 民企盲目建设,营地建设有待规范

当前西安地区乡村型营地建设正值黄金期,大量个体老板、小型企业为追赶旅游热潮、获取商业利益,自发建设各类乡村型营地,忽略了露营地营建的科学性和规范性。例如,前期场地选址时,不考虑村内用地性质,盲目开拓露营场地,致使营地发展不可持续;营建过程中多方利益产生冲突,导致企业与政府玩起了“躲猫猫”;运营过程中因缺乏专业的营地管理能力,导致商家无法在客流量提升时,妥善把握营地运营与露营环境间的关系,对秦岭生态环境及周边村民生活带来了一定负面影响。

3.4 专注游客需求,村营矛盾有待化解

乡村型营地的建设相较于其他类型营地而言基址环境更为复杂,乡村本身已经形成较为稳定的社会体系和环境特征,因此,在面对初期乡村型营地的介入时,大部分久居村落的村民会持有较多意见与想法。当前,大部分乡村型营地建设者为快速搭建营地、吸引游客参与、提升产业收入,倾向于略过村落组织,租用或直接使用村民个人宅基地,以“拍照打卡”“野奢体验”“精致露营”等为宣传噱头,盲目占用村集体资源,设置导视牌、建立停车场等,损害了村落集体利益,扰乱了村民的日常生活秩序。

4 秦岭北麓西安段乡村型营地营建模式优化

4.1 传统自助式转向自然生态—沉浸体验式

根据《大秦岭西安段生态环境保护规划(2011—2030)》中的相关要求,在文件规范的生态协调区和适度开发区范围内以优先保护为前提[2],综合考量营地所在村落与其他村落、旅游景区、森林公园、峪口间的交通网络、生态缓冲及景观独特性,选取具有营建基础和代表特征的村落。从规划层面出发,控制此类乡村型营地数量,避免对秦岭北麓生态承载力造成压力;提升此类乡村型营地的服务质量,形成以散点状发展的自然生态—沉浸体验式乡村型营地。在不破坏动植物生长环境和满足游客基本扎营条件的前提下,形成露营场地。配备小型安全服务设施和适量日常管理人员,对场地环境进行实时监控,在灾害发生前确保游客安全撤离[3]。

4.2 农场采摘式转向农业生产—实践研学式

农场采摘式乡村型营地是当前秦岭北麓西安段村落发展农业露营的主要形式,但不是唯一形式。大多以农场为契机营建的乡村型营地,能够提升游客的参与度,但体验项目日趋雷同,核心竞争力不断下降。因此,应打通田园景观、生产活动和特色农产品等多条渠道,根据村落农事活动特征建设农业生产—实践研学式乡村型营地,开发农场、林果、花卉、渔业、牧业等多元化主题活动,有机结合采摘、研学、科普、实操、观光等多种形式。科学规划空间序列,提升对农业生产资源的整合能力,保证露营区、体验区等空间布局合理,各区域景观效果丰富,从而为游客提供寓教于乐、具有村落农耕文明特色的露营体验。

4.3 食宿延伸式转向农村生活—文化交流式

当前秦岭北麓西安段的民宿、农家乐、茶馆等营建质量参差不齐,因此,首先应该制定相关规范,在满足环境保护、场地容量、服务品质要求的基础上进一步建设营地。其次,改变此类乡村型营地仅仅套用露营外在形式的现状,建设成为农村生活—文化交流式乡村型营地,将营地建设融入农村生活空间,有效利用乡村生活空间中蕴含的物质要素和文化情景,形成新型乡村旅游模式。营地依附于村落中的民宿、农家乐、市集等形态进行优化改造时,应融入新元素,结合露营模式所具有的社区属性,重新整合闲置或老旧乡村生活空间,通过建筑内部功能改造和外部新模式的干预,突破原本乡村民宿等业态单一的食宿体验,增加菜园采摘、生火砍柴等贴近乡村生活的文化体验。

4.4 复合发展式转向“三生”禀赋—综合发展式

由于此类乡村型营地处在初期发展阶段,成熟范例较少,投资金额巨大且组织方式复杂,所以亟须清晰梳理该类乡村型营地的发展方向。回归村落本身所需发展的三大体系——自然生态系统、经济生产系统、聚落生活系统,从这三个维度协同营建“三生”禀赋—综合发展式乡村型营地。应采用“政府+企业+村集体”三元共建以及“企业投资+农户投地+村集体持股”的股份制经营模式,充分发挥各方优势,权衡各方利益,以免出现利益冲突。从村落的闲置荒地、废弃耕地、文化传承等方面着手,保证乡村型营地核心露营区、管理服务区、娱乐体验区的完整性,同时对村落原有的生活空间、生产空间、生态空间进行合理开发建设,结合村落文化节点,打造特色旅游体验路线。

5 秦岭北麓西安段乡村型营地的优化策略

5.1 宏观把控布局,保护秦岭生态,促进差异化发展

西安地区乡村型营地大多建设于秦岭北麓及周边地区,其建设与发展直接影响到秦岭生态环境保护工作。因此,要严格遵守《陕西省秦岭生态环境保护条例》《秦岭北麓生态保护条例》等相关文件的具体要求,从宏观规划角度出发,阶段性开发、合规营建各类营地[4]。在此基础上,针对不同村落的实际情况,结合地域资源优势和文化内涵打造差异化产品,建设多样化的乡村型营地,避免盲目趋同,实现西安地区乡村型营地差异化、本土化发展。

5.2 提高服务质量,健全场地设施,提升专业能力

从设施建设和员工素质两方面出发进行优化。首先,应保证村落中的基础道路、水电网络等基础设施建设完善。建立相关安全管理制度和保障机制,设立必要的应急设施及场所,预防自然或人为危险因素。其次,在此基础上重点培养营地内工作人员的专业能力,可采用专业员工带动本土村民的人员管理模式,保证核心露营、研学课程等专业化体验的服务质量。此外,通过村民开展文化科普、民俗表演、手工艺教学等形式也能够较大程度地保留村落独有的服务特色。

5.3 加强政府引领,构建科学、永续的多元组织结构

针对各类乡村型营地建设的复杂性和不确定性,政府应当明确营地的建设标准、经营管理范围、相关人员的资格认证等内容,确保秦岭北麓西安段乡村型营地建设的标准化、规范化,从源头解决乡村型营地营建存在的问题,为其健康发展开辟一条新路径。除此之外,还应积极采用以“政府+企业+村集体”多方共建组织结构为主的营建方式,政府积极引领、企业专业运营、村落提供动力,各方明确职责、合作共赢[5]。要培育一批乡村型营地示范项目,不断优化组织结构机制,强化营地产业在乡村旅游发展和秦岭生态环境保护中的调和作用。

5.4 平衡村营关系,保障游客、村民的不同使用需求

除了政府的协调与支持外,营地在实际营建过程中还应切实保障村民的利益。在营地的规划设计过程中,应考虑村民的日常活动范围,避免核心集散区等游客来往较多的空间不科学地分布于村落空间之中。另外,村落原有的文化、交流空间在服务游客的同时也应满足村民的使用需求,定期对村民免费开放,丰富村民的日常生活体验。村民作为乡村的原住民,对村落发展历程、农耕劳作体验最为感同身受,因此,营地可聘用符合对应项目特征的村民,调动村民参与乡村建设的主动性和积极性,真正发挥乡村型营地对乡村旅游发展、乡村振兴的推动作用。

6 结语

探析秦岭北麓西安段乡村型营地的营建模式及优化策略是当前西安提升乡村型营地整体发展质量的重要环节。文章通过分析秦岭北麓西安段乡村型营地建设现状,梳理出目前西安出现的四种乡村型营地营建模式,并根据各类营地出现的问题,研究模式优化策略,提出自然生态—沉浸体验式、农业生产—实践研学式、农村生活—文化交流式、“三生”禀赋—综合发展式乡村型营地营建模式。最后,从整体角度出发,总结适合秦岭北麓西安段乡村型营地的优化发展策略,促进乡村型营地在西安地区可持续、健康发展。

参考文献:

[1] 李建勋,成文洁.秦岭北麓环山带生态保护长效机制构建[J].合作经济与科技,2021(21):4-7.

[2] 梁锐.景观管理视角下秦岭北麓长安区段空间管控体系构建方法研究[D].西安:西安建筑科技大学,2021.

[3] 文化和旅游部等14部門联合印发《关于推动露营旅游休闲健康有序发展的指导意见》[EB/OL].中华人民共和国文化和旅游部,https://zwgk.mct.gov.cn/zfxxgkml/zcfg/zcjd/202211/t20221123_937673.html,2022-11-21.

[4] 周显辉,冯晓扬,赖文波.可持续发展理念下乡村营地营建策略[J].城市建筑,2022,19(20):11-15,31.

[5] 张海.乡村振兴战略下乡村露营地发展模式与路径分析[J].南方论刊,2020(8):23-25.

作者简介:张鸽娟(1974—),女,河南灵宝人,博士,教授,研究方向:乡村景观设计。

李安琦(1998—),女,陕西渭南人,硕士在读,系本文通讯作者,研究方向:乡村景观设计。