考古遗址博物馆媒介叙事风格的转变对具身认知的影响分析

2022-05-30牛文煜魏天刚

牛文煜 魏天刚

摘要:博物馆展示中,由于文物的形成与出土时期间隔较长等因素,因此以物为主的传统展示方式在诠释文化时存在较大的局限。至于对观众具身认知方面的研究分析,相关信息十分有限。一项运用元分析手段的研究表明,场馆的技术运用可以打破学习者和文物之间的空间与时间限制,从而优化展馆的用户体验。之所以如此,原因在于学习者在展馆空间获得了特殊的认知体验。文章通过案例研究的方法,分析考古遗址博物馆信息传播的局限和融媒体技术手段运用于展馆叙事对观众认知的影响,同时对博物馆中观众具身认知方面的影响加以分析。

关键词:博物馆;融媒体;具身认知;信息阐释

中图分类号:G265 文献标识码:A 文章编号:1004-9436(2022)19-0-03

中国考古遗址博物馆的展品大多为出土文物与文明遗迹,因此存在普通参展者对展品时常产生认知障碍的现象。造成此现象的部分原因是该类型展馆中藏品的特点。首先,展品自身的珍贵性使每一件都被严格保护;其次,展品专业性知识含量较高;最后,展品具有时空性。伴随着博物馆面向普通人群的职能转变以及对其学习场域特性的强调,关于参展者可以通过什么方式找寻展品背后的文化基因来形成对展品相对完整的认知成为一种思考。

融媒体时代到来,技术被广泛应用于展览展示中,抛开五花八门的形式,更值得思考的是技术背后由于阐释表达方式不同引起的观众认知转变。国内外研究通过数据表明,观众在博物馆的学习认知受到多方面影响,展览特殊的空间形态也为观众认知行为的转变提供了多种可能[1]。因此,本文从具身认知和叙事角度出发探析考古遗址博物馆的文物信息传播困境。

1 考古遗址博物馆信息传播困境

周婧景在《博物馆以“物”为载体的信息传播:局限、困境与对策》一文中提到博物馆阐释信息时,要始终立足于“物”,通过对“物”进行深入研究解码来满足不同观众的需求[2]。反观考古遗址博物馆,因时空跨度的影响,展品背后的非物质文化内容与观众原有的认知难以衔接,因此该类型博物馆需更加注重对信息诠释的思考。馆中常用诠释手段有原状展示、标识展示等。这些手段有效地增进了观众对考古过程、历史遗迹和考古文物的理解,但如何帮助观众深入理解馆内文化遗产,仍需进一步思考。

1.1 信息传播与观众认知层次

观众对新事物的认知建立在已有的认知上。由此看来,馆内文化信息是否有效传播,一定意义上取决于参展者的生活状态、个人经验等。馆内展品反映了时代文化,而历史文化与参展者的习惯认知会存在不相宜的情况,因此在传播与诠释信息时要对参展者的不同认知层次进行研究分类。

1.2 叙事转向与观众需求

随着考古遗址博物馆由收藏到学习的场所职能转变,叙事展览随之出现。展览中的叙事不再单纯说明展品基本信息,而是更偏向于关注展品所处时代的文化、知识以及其他内容[3]。

考古遗址博物馆学习中对叙事转向的思考可以减少观众对展品认知的浅薄和防止斜坡效应产生。反观考古遗址博物馆内由于观众对考古与文物等知识的缺乏,在面对珍贵展品时,大多只会短暂停留与阅读,这种行为并不能使参展者获取更深层次的文化知识。西安半坡博物馆“文明曙光里的火种”展厅在讲述“青青河畔之半坡人与生态環境”这一板块时,将动物模型和考古发掘的动物骨骼展出并辅以标签介绍,标签简单标注物种名称。但参展者仅仅通过考古图片和文物很难想象动物的生活和当时的生态环境。这部分内容缺少对物品背后故事的讲述。

1.3 时间与空间限制造成叙事片段化

考古遗址博物馆内展品形成年代久远,再加上考古工作不易,展品不仅数量较少,而且文物年代分布的平均性难以保障,哪怕专家会对每一件文物背后的层级信息进行逐一解码,但对真实文化历史的完整还原依旧存在不足。由于以上原因,如果考古遗址博物馆在展示时仅依靠文物展品讲述故事,叙事时就易造成逻辑断裂的情况。而参展者大多具有非专业性特征,如果展馆内的叙事无法形成完整的逻辑链条,对观众在博物馆的学习是不利的。

1.4 博物馆场所特殊学习属性与观众认知方式

观众在博物馆可根据兴趣选择参展路线,并通过在空间中以站立行走的方式动态地自主学习,因此观众认知也会受到博物馆中实物的陈列、空间的变换和氛围的营造等的影响。考古遗址博物馆场地与展品的固定使观众的路线选择受到了制约,学习内容大多又是观众日常不了解的,所以需要诠释文物以帮助观众阅读。因此该类型博物馆单纯通过文字讲述与路线规划叙事很难让观众真正了解展览意图。

2 技术介入下的考古遗址博物馆叙事

叙事是重新建构关系的过程。观众在日常生活环境中几乎无法接触博物馆中的文物展品。因此考古遗址博物馆展示时可以通过技术支持进行场景叙事。随着融媒体时代的到来,虚拟现实等技术被运用于博物馆叙事,叙事更加多元化的同时,为缩短观众与展品的距离提供支持。

2.1 博物馆的叙事转向

国内大多数考古遗址博物馆对展览策略的撰写很少给予重视,再加上展品与参展者日常生活的断连,纯粹以实物进行叙事的方式易造成参展者的认知障碍。

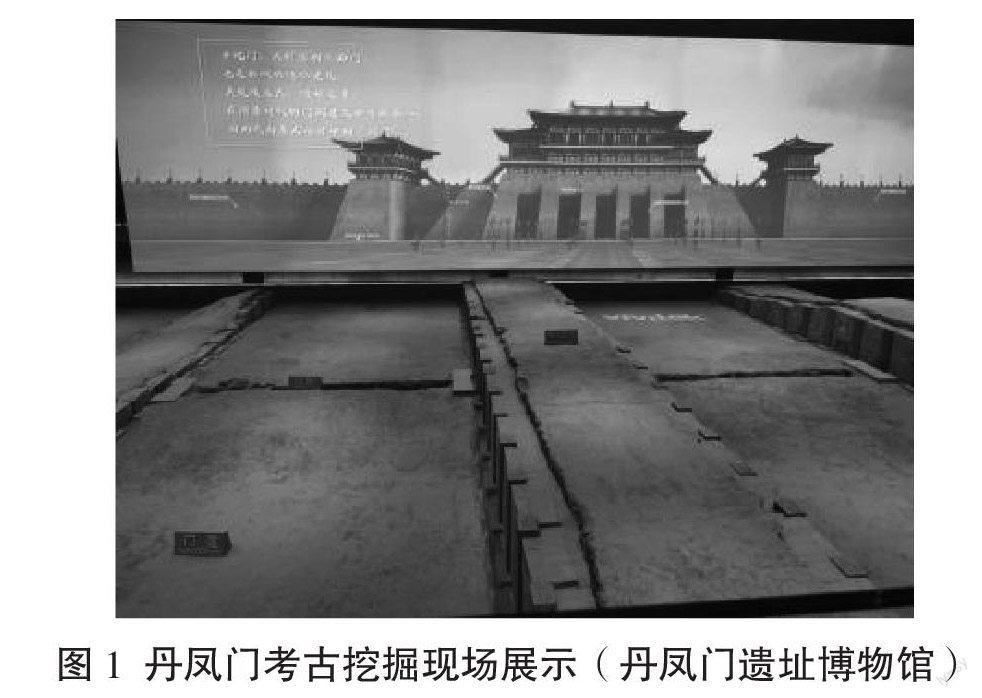

考古遗址博物馆的大众传媒属性强调了观众的主体地位,随着观众学习需求朝着趣味性方向发展,馆内叙事也逐渐趋向于使用技术手段营造场景,展示文物背后的文化故事。如丹凤门遗址博物馆的主要展品为正在挖掘中的丹凤门考古遗迹,目前该遗迹只挖掘出一部分道路。该馆策展时并不是单纯对遗迹进行标签展示,而是通过投影技术将虚拟图像投到遗迹上,搭配视频讲解,帮助参展者了解遗迹(见图1)。

2.2 叙事中的辅助展示系统

以物为主的博物馆展示设计是在固定空间内,以物质与非物质的学术研究成果为基础,通过艺术性的辅助展示系统,运用完整有趣的叙事手段,将内容与形式结合。考古遗址博物馆的叙事对观众观点与信息的有效结合也可以通过艺术与技术相结合的辅助展陈系统诠释[4],从而使展览内容跨越时空的界限,最大限度地将人与物相连。大明宫遗址博物馆在展示唐朝不同时期女性妆容时,在场景中融入换装游戏作为展示唐朝文化的辅助展示之一,馆中观众可以通过成像技术将模样拍下,并为自己更换唐代不同时期的妆容。该部分将内容与新形式、现代与古代相结合,让观众融入展览,富有趣味。

3 技术介入下的具身认知体验

技术作为媒介,在博物馆文化传播展示中有十分重要的作用。麦克卢汉作为传播学著名研究者,其在著作中提出,相对于媒介要传播的内容,媒介本身也值得关注。技术的运用减少了人与空间的边界感,观众在虚拟空间可以亲身体验并与文化互动。人与物的关系逐渐对等,观众也从互动体验获得的感知中形成记忆,哪怕观众在不同时代身体缺席,但通过技术的支持获得了与物真正意义上的联系。

3.1 认知产生与身体转向

认知指知识通过中枢神经进入人脑被加工、使用的过程。随着胡塞尔、梅洛-庞蒂等哲学家关于身心二者的讨论,学者们开始思考身体的认知作用。

具身认知强调身体、大脑与环境三者的关系。身体处于环境之中,通过环境中的物理因素作用于身体感官,并由此刺激大脑皮层,在大脑中将新知识与已有的知识相结合形成新的认知。具身学习则是学习者在学习中行动、反思、实践再构建的上升过程[5]。

考古遗址博物馆为了构建内容叙事的完整性,会通过技术的大量使用弥补展品的一些不足。该媒介的传播行为得以实现的一个重要原因是共同文化背景引发的“串联”,人与人或者人与物之间“串联”的产生则是社会中个体行为在经验上的联系。这种由行为产生的归属感也会加强对当地文化的传播[6]。除此之外,技术的运用也加强了情景的产生,让观众在环境中通过身体的感知来学习。并且镜像神经系统的研究也为关于人类理解与模仿、言语与心智的解读以及虚拟现实中获得的关于身体在场的体验都提供了借鉴和理论基础。

3.2 多感官互动与认知深度

认知深度中的“深度”是指学习者将知识与大脑中已有的知识在结合的基础上可以运用于实践。在认知的过程中要避免孤立地看待问题,注重事物之间的关联性[7]。同时要批判性地学习新知识与新思想,将它们与原先的认知结构相结合,并在此基础上将其运用到新的情境中来解决新的问题[8]。

观众在博物馆这一场所空间内更多是身心共同作用下的学习,这种学习不局限于思维,还是情境影响下的多感官互动性投入。情境中的认知与学习行为也更加具有意义,它促进了理论与实践的结合,更符合深度学习的需求。而多感官的互动对认知的影响也值得关注,起初考古遗址博物馆的参展者仅通过视觉的感官体验学习,但随着博物馆学等研究的不断深入,学者发现视觉、听觉等感官共同作用时会产生更深刻的认知。而技术被运用于博物馆学习与认知,为情景的产生和认知的多元化提供了可能[9]。大明宫遗址博物馆在诠释唐代歌舞时运用全息投影技术并加上声音效果,让参展者仿佛置身于宫殿,通过眼耳结合全身心地观看歌舞表演。同时,观众在观赏时会不自觉地调动自身对音乐与舞蹈的认知,通过大脑进行比对,得到自己对唐代歌舞的个性化认知(见图2)。

3.3 参与式体验与认知持久

认知主体学习的过程是原有知识与环境互动下产生新知识的过程。学习过程之一的體验学习在博物馆学习中越来越受到观众喜爱。体验指个体与环境之间的交互过程,通过这种互动过程可以帮助观众将新知识与先前经验、行为习惯连接起来。在参与式体验学习时,观众主体性得到强调,观众的学习也不再是教导式的单向传授,而是转变为根据自身兴趣选择的双向互动,该形式在帮助观众丰富和有效运用自身知识的同时,不同认知层次的人群也可以从体验学习中获得针对性的认知。

4 结语

本文通过案例研究的方法,分别从叙事和观众认知的角度分析了考古遗址博物馆信息传播的困境,探寻技术运用在博物馆叙事结构与观众认知中身体转向的影响。但本文仅为考古遗址博物馆中叙事及其对参展者认知需求方面的浅层次分析,在此基础上其他方面对认知的影响需要进一步研究。为此,今后应加强对考古博物馆展示手段的研究,并在此基础上探讨其对影响参展者认知的重要作用。

参考文献:

[1] 许玮,代陶陶,沈致仪,等.技术应用真的能够有效提升场馆学习效果吗:基于近十年34项实验与准实验研究的元分析[J].电化教育研究,2021,42(12):63-70,85.

[2] 周婧景.博物馆以“物”为载体的信息传播:局限、困境与对策[J].东南文化,2021(2):136-145.

[3] 方云.跨学科视域下的博物馆非遗类展陈:以“云泽芳韵土布展”为例[J].东南文化,2018(1):110-115,127-128.

[4] 戴维·霍克思,许捷.意义建构:博物馆最佳传播实践的探索[J].东南文化,2017(4):109-114.

[5] 刘海龙,束开荣.具身性与传播研究的身体观念:知觉现象学与认知科学的视角[J].兰州大学学报(社会科学版),2019,47(2):80-89.

[6] 王江蓬.多元文化生态中认知传播的文化价值研究[J].编辑之友,2016(10):79-82.

[7] 秦健,高峰.学前儿童美育视角下的博物馆展线设计研究[J].家具与室内装饰,2021(11):133-137.

[8] 吴永军.关于深度学习的再认识[J].课程·教材·教法,2019,39(2):51-58,36.

[9] 喻发胜,张玥.沉浸式传播:感官共振、形象还原与在场参与[J].南昌大学学报(人文社会科学版),2020,51(2):96-103.

作者简介:牛文煜(2000—),女,山西运城人,硕士在读,研究方向:服务设计、展示设计。

魏天刚(1974—),男,陕西西安人,硕士,副教授,研究方向:创新设计方法论、服务设计、展示设计。