当友谊变远时

2022-05-30黄雪梅

黄雪梅

教学理念

与小学生相比,中学生与同伴接触交往的时间增多,同伴关系日益重要,甚至赶超亲子关系。七年级的孩子情绪处于暴风骤雨时期,想问题比较片面,在友谊上要求绝对的忠诚和服从,具有排他性,人际交往经验缺乏,一旦遇到友谊的变化疏远,容易钻牛角尖。

萨提亚家庭雕塑技术是一种利用空间、姿态、距离和造型等非言语方式生动形象地重新再现家庭成员之间的互动关系和权力斗争情况的治疗技术。这种技术以生动戏剧化的方式(结合非口语的距离、姿势与表情)显明家庭影像,而距离的隐喻象征家庭亲近、疏离等主题,有助于帮助个人扩展对自我与家庭动力的觉察及对经验的再诠释。萨提亚家庭雕塑技术对家庭关系具象化的描绘较容易使个人感受深刻并产生联结与行动,增强改变的可能性。

本课希望通过使用家庭雕塑技术这种别开生面的活动方式让学生体验人际交往疏离带来的感受,帮助学生更好地探索思考人际交往中心理需求的变化,进而理解由此做出的行为选择。

教学过程

一、热身活动,导入主题

教师:请同学们认真听以下两首歌曲,然后回答:

(1)歌曲传递了什么信息?

(2)同学们是否也经历过越走越远的友谊呢?

学生1:这些歌曲都跟友情有关系。我曾经经历过友情从亲密到疏远。

學生2:都是歌唱友情的,我也曾经试过因误解或者其他原因与好朋友从亲密走向疏远。

教师:感谢两位同学的真诚分享。接下来,请大家一起来了解一下老师课前给大家做的关于友情疏远主题的调查数据。

教师:从以上数据我们可以得知,友情的疏远是普遍存在的,每个人都或多或少经历过,没经历过的仅为少数。有些同学在经历了友情的疏远后,可能会产生自我怀疑,觉得是不是自己不好,所以同学才会疏远自己;有些同学可能因此对对方产生敌对情绪从此不再相信友情而不再轻易交友。如何正确地应对友情的疏远呢?今天,就让我们一起来学习“当友谊变远时……”

设计意图:通过以学生喜欢的音乐作为导入来活跃课堂气氛,吸引学生注意力。通过调查数据让学生了解友谊变化是正常的普遍的。

二、体验活动,呈现问题:

1.友谊疏远我猜想

教师呈现右图:

教师:如图所示,左边的同学叫小华,右边抬起手的同学叫小文,与小文一起的同学叫小君。根据你所看到的,请你猜测一下她们三个人之间发生了什么事?可以从肢体动作,人物的面部表情等进行观察然后猜想。

学生1:小文和小君拒绝跟小华做朋友。

学生2:小文曾经跟小华是好朋友,但是后来她结识了小君,所以不跟小华一起玩了。

教师:现在老师多加一个前提条件,小华曾和小文走得比较近。你觉得是什么原因造成目前这个局面?

学生1:因为小华很自我,不懂得照顾别人的感受,所以小文不跟她玩。

学生2:因为小文和小君有更多共同的兴趣爱好,渐渐地就疏远了小华。

学生3:可能是小文背叛了小华,见异思迁。或者是小君介意小文跟小华一起玩,不允许小文和小华继续做好朋友。

教师:那你觉得当事人的感受是怎样的?

学生1:小华肯定很伤心难过啊,你看她都捂住胸口一副很受伤的表情。

学生2:小文应该很开心吧,她结交到了更交心的朋友,还牵着手。

学生3:可能小文也是很矛盾的,因为她觉得有点愧对小华。

学生4:小君可能很开心,因为小文把她当作唯一的好朋友。

2.友谊疏远我感受

教师:请同学们以6人小组为单位,针对上图的猜想结果进行定格画面的体验。其中3名同学根据小组讨论结果摆出符合小组讨论的各个人物的性格与状态的姿势。确定好后,请定格。

学生讨论并进入人物角色体验。

教师:我现在走向定格画面的学生身边,当我的手搭在其中某位扮演者的肩膀上,请你说出内心的想法,其余两位扮演者在聆听时,尝试给予回应。

学生1(扮演小华):请你跟我做回好朋友好吗?究竟为什么,你要远离我?

学生2(扮演小文):我跟你的话题越来越少,说不到一块去,现在我找到跟我有共同兴趣爱好的人了,我想跟她一起玩。

学生3(扮演小君):我不太希望自己的好朋友有很多好朋友,小文只跟我做朋友,我觉得很安心。

设计意图:通过层层递进的问题,帮助学生认识情景、进入情景,加深学生对人物关系的猜想和认识,以达到通过定格画面环节让学生能更准确地体验到剧中人物的情绪感受,从而为下一环节的迁移探索思考作铺垫。

3.友谊疏远我探索

教师提问:根据刚才人物角色的体验,请大家思考,这三位同学最后的关系可能会怎么样?

学生1:可能小文和小君成为好朋友了,小华独自一个人,她觉得很受伤,以后都不敢轻易交朋友了。

学生2:可能小文感到愧疚,重新跟小华沟通后,她们三个人成为了好朋友。

教师:根据所在小组设定的情景背景分析,你们觉得当事人在这段友谊中需要的是什么?

学生1:共同的兴趣爱好。

学生2:被认同、被接纳的感受。

教师:同学们,舒茨的人际交往三维理论告诉我们,一段人际关系的发展,源自于人的三种需要。1.包容的需要:希望与他人交往,有与人建立并维持良好的人际关系的愿望 ;2.支配的需要:在权利上有要求控制别人的愿望;3.感情的需要:表现为在友谊上同别人建立并维持良好关系的愿望。社会心理学家赞·威克斯勒等认为,人之所以要交友,是因为人类有本能的需要、合群的需要、自我肯定的需要。社会交换理论告诉我们当我们认为同另一个人的交往是利大于弊时,就会喜欢那个人。结合理论分析同学们刚才的讨论结果,我们可以看到,当我们在一段人际关系里的需求改变时,我们可能会做出与之前不一样的行为决定。在友谊出现疏远的情况后,或许我们可以先对彼此有更多的理解与看见,尝试从需求层面来理解彼此,这样就能够明白他人。而当我们知道了对方的需求和自己的需求后,便能做出遵从自己感受和想法的选择。

4.友谊疏远我再选

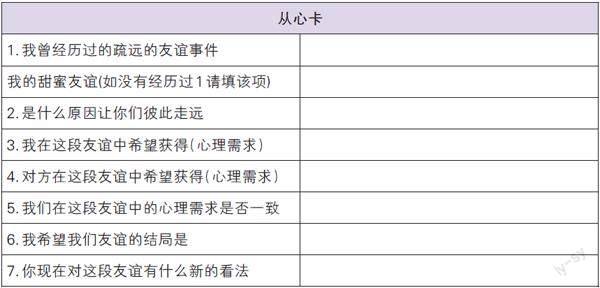

教师:刚才的讨论是否给了你一个新的思考角度?如果是,请你以寻找心理需求的角度回头看曾经经历的那一段疏远的友谊(亲密的友谊),并把你寻找到的结果写在从心卡相应的位置。最后请遵循自己的感受和想法,为自己曾经疏远的友谊(亲密的友谊)选择一个结局。

學生分享从心卡的内容。

设计意图:通过投射思考,结合理论介绍,引导学生探索人物行为背后的心理需求,使学生明白人的需求是有差异的且是不断变化的,我们应该尊重这种差异的存在。通过填写从心卡,回顾梳理曾经经历过的疏远友谊,找出自己与对方心理需求的差异,达到理解友谊的疏远,发现疏远问题的所在,进而做出行为的再选择。

三、冥想沉淀、分享总结

教师:请同学们闭上眼睛,把从心卡放在胸前,双手叠在一起。请仔细回想你和身边朋友的一切。朋友,是我们人生中的重要他人,是同行路上彼此温暖的伙伴,我们渴望友谊,也拥有友谊,在享受友谊亲近带给我们甜蜜的同时也不可避免地遇到友谊疏远。面对这种情况,我们失落、沮丧、伤心、困惑,甚至是愤怒。我们最后可能分道扬镳,井水不犯河水,也可能保持一定距离只做表面同学,又或者因为一方的努力挽回而重归于好。不管是哪一个结局,只要是遵循内心需求而做的,我们便能坦然接受现实的状态。让我们把此刻的感悟记在心里,请慢慢打开你的眼睛。

希望同学们在日后遇到类似问题时能够把今天这节课的收获付诸实践。

设计意图:通过音乐营造舒心的氛围,在感性的环境下梳理本节课内容,深化学生的思考和认识。

教学反思

本次活动设计的主题是通过前期问卷调查的形式结合本年级学生心理特点选定的。课前根据调查结果把因为相同原因导致友谊疏远的同学归为一组,以便在活动讨论的时候更容易产生共鸣。本次课我首次尝试将萨提亚的家庭雕塑技术与戏剧教育定格画面技术合二为一,目的是希望学生能通过肢体雕塑定格更加深刻地体验情景中的人物感受。为了避免学生不理解雕塑技术如何应用,本人在课前给学生进行相关内容的讲解,并进行示范。学生们对此活动方式很感兴趣,学得很快也很投入。在问题的设置上注重引导学生从感性认识深入到理性认识,培养学生逻辑思维的能力。最后通过手写从心卡,让学生学会梳理友谊,在以后碰到类似问题的时候懂得如何选择。借用从心卡呈现本课的知识点,使头脑中无形的认知变成了有形的形象,这样做符合七年级学生的思维特点。

活动辅导的内容以及辅导方式的选择,突出了心理辅导活动课的学科特点。在整个活动课中,学生表现积极主动,全程投入,达到了预设的活动目标。由于萨提亚家庭雕塑技术需要学生有足够的情感投入,因此在使用过程中要注意营造认真、感性的氛围,同时要注意控场,避免因此而拖慢教学进度。

点评

本节课教学目标明确,教学思路清晰,教学手段运用了家庭雕塑技术与戏剧教育定格画面技术,激发学生学习兴趣,在过程中引导学生自主发现问题、解决问题,符合学生的认知规律和年龄特点,有非常强的针对性和实效性。

黄老师先从一个定格画面开始,层层递进,让学生在情景中体验、感受并做出迁移探索。用歌曲视频导入,让学生了解友谊变化是正常的,通过“呈现图片”“图片猜想”,用层层递进的问题,让学生认识情景,体验当事人的感受,并用“学生入戏”这一环节,让学生更准确地体验情景中人的情绪感受。在迁移探索阶段,黄老师通过“投射思考”结合理论介绍,引导学生探索任务行为背后的心理需求,使学生明白人的需求是有差异的且是不断变化的,要学会尊重这种差异的存在。最后巧妙地运用“从心卡”这个工具,让学生学会梳理友谊,在以后碰到类似问题的时候懂得如何选择。从心出发,正体现了心理辅导课堂一直提倡的尊重、平等的教学理念。

点评嘉宾:王伟琼,广州市第18 届心理科特约教研员,越秀区心理教研中心组,广州市育才中学心理老师。

编辑/苗嘉琳