好莱坞动漫作品《木兰》中的中国传统文化研究

2022-05-30张福荪

摘要:《木兰》取材于中国南北朝民歌《木兰辞》,以西方视角演绎一个替父从军的中国经典故事。由于东西方文化差异、动画与民歌故事文字表达方式的不同,《木兰》主要表现出故事情节和表现艺术上神话手法与历史真实的差别,审美观念和意识形态上人物形象与价值追求的不同。文章认为,从符号学视角解析不同的文化元素时,需要深层次挖掘符号所指的二次编码和外延意义,研究采用中国文化内容的海外动画片如何成功跨文化、跨国进入全球市场,最终促进动画电影多元文化共谋以及深层意义交流。

关键词:《木兰》;中国文化要素;符号学;好莱坞;动漫

中图分类号:J954 文献标识码:A 文章编号:1004-9436(2022)17-00-06

0 引言

1998年出品的《木兰》(Mulan)是美国迪士尼以中国传统故事花木兰为蓝本改编的动画电影,讲述了中国魏晋南北朝时期木兰替父从军的故事,是挖掘中华民族文化价值的初次尝试。自此,好莱坞动画开始了对中华文化的挖掘,如《阿拉丁》中出现了中国紫禁城,《奇异博士》的主人公在西藏学习武功。迪士尼随后与中国联手制作动画片《宝葫芦的秘密》,其表达友谊、亲情和自我认同的价值观是打入中国市场的有益尝试。文化发展具有多元化、兼容性、持续性,每个民族的传统文化都蕴含丰富的历史文化符号[1]。

电影具有最直观的形象传播功能,研究历史文化符号既是对历史文化的保护,又是对历史文化的继承和发扬。以迪士尼、梦工厂、华纳为主的美式动画中的原动画特點是柔软,讲究弹性和夸张。西方艺术研究如关于解剖和透视的研究是建立在科学研究的态度和基础上的,他们对人类和动物在动态、动作及力学上的研究有一贯的传统。在动画表现中强调角色动作的轨迹运动,其夸张幅度、表现力、节奏感是动作表现的最基本原则。选择动画电影作为文化载体,探讨动画设计中民族元素的应用途径,对灵活展现文化特点、传承发展传统文化都很有意义。

1 动漫作品《木兰》中的中国文化要素

民族元素符号是民族文化的物化载体,具有特定的内涵。在民族文化传播和发展的过程中,抽象的文化概念被赋予了“形”的特征,使原本难以看到的只存在于意识中的概念可以给人带来直观的视觉感受,从而增强了文化信息的传播能力。本章节解析电影《木兰》中的直接意指和含蓄意指的民族文化元素,从符号学视角出发解读其对中华文化元素的运用,发现其对中华文化要素的运用既有内容的活用,又有形式的借鉴[2]。

随着数字媒体的不断发展,影像艺术出现了前所未有的改革,数字媒体艺术涉及的范围十分广泛,包含观念艺术、技术和媒体创新等方面,其中观念艺术在数字媒体艺术中占据核心地位。艺术创作实际上就是艺术家重新唤醒个体情感体验的过程,艺术家在创作过程中采用动作、声音和色彩等不同的表达形式将情感表达出来,受众能够在观看作品后体会到作品蕴含的情感要素[3]。

1.1 《木兰》中的视觉要素

1.1.1 中国水墨山水的借鉴

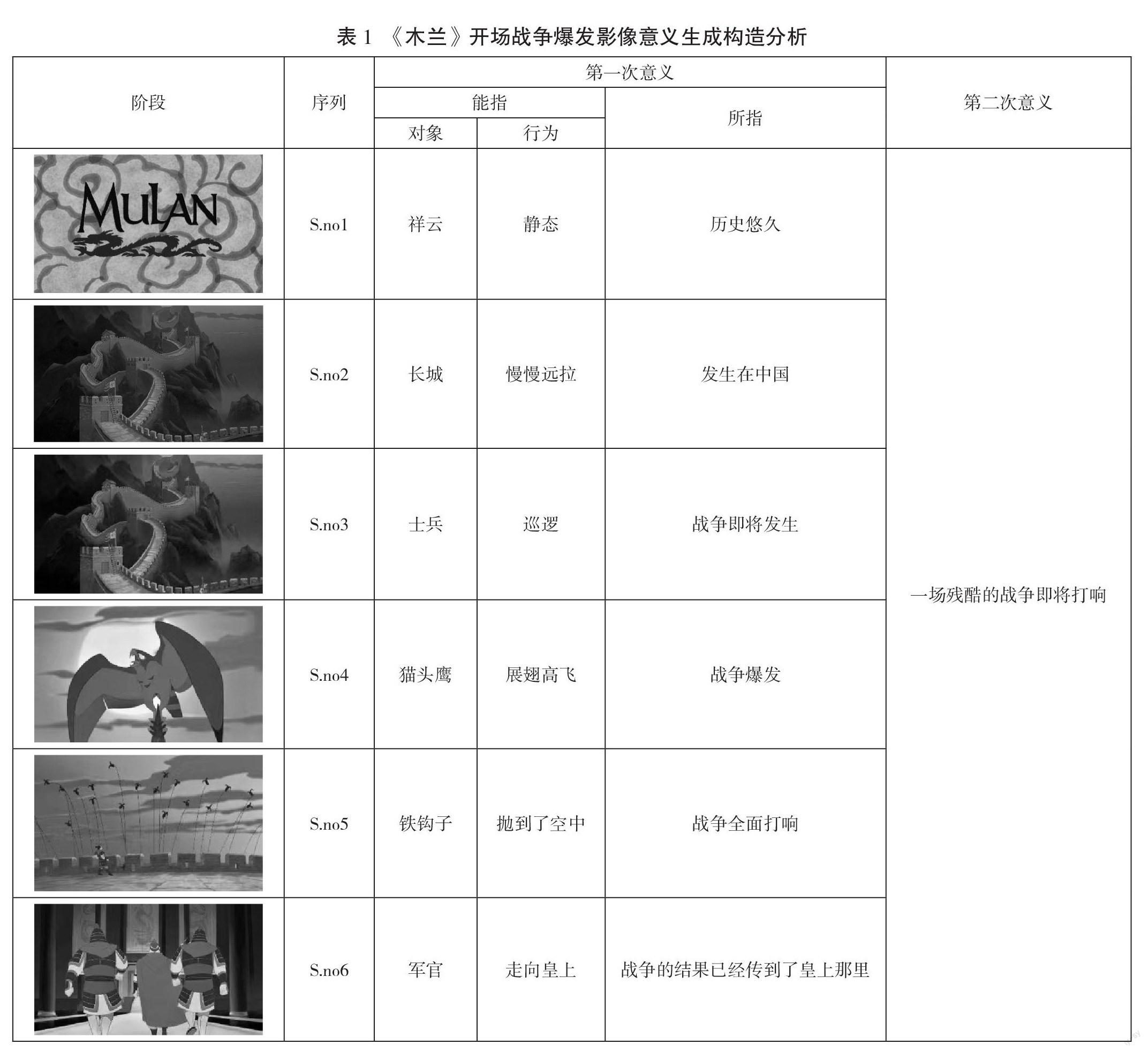

环境景观和地域空间等符号在电影作品中的主要作用是陪衬,两者在影片中起到环境交代、气氛渲染、背景说明等概述性作用。电影作品中呈现的各类或宏大或细致的景象,与身处在环境中的人物互相影响、深度连接,人物形象融入物象,因此这类景象并非孤立的个体,而是对影片中众多组成元素的一体化表现,即景观形象。《木兰》的片头伴随布满祥云的水墨画,“Mulan”这个动画题目随即呈现在观众的面前,而接下来的故事是发生在中国这片土地上的。影片开始,画面开始移动,夜色笼罩下,长城巍然的轮廓逐渐变得清晰可见,然后镜头慢慢拉远。在这个长镜头里,空阔的夜幕下,长城上巡逻的士兵悄然入镜,整个画面宛若一幅中国山水画。背景里掺杂着零星的脚步声,瞬间给人一种剑拔弩张、危机四伏的紧张感。写意镜头的应用有效渲染了气氛,使整个故事更加引人入胜(见表1)。

影片没有使用血腥暴力的元素描述战场情况,而是使用冷色调表现残酷的战场。在雪山鏖战的场景中,荧幕中出现了大面积白色的雪景。雪景本来就给人以寒意,紧接着,孤独的花木兰身着一身单衣的身影消失在茫茫的雪景中。对类似中国山水画的留白手法的运用使原本残酷的疆场被赋予了中国山水画般的柔美,营造了一种简洁的氛围,为角色留下了更大的表现空间,使故事人物更加突出。

色彩对影片造型设计和叙事手段优化至关重要,动画电影《木兰》在拍摄过程中大量运用中国美术风格,背景设计追求水墨画般的朦胧画风,营造出淡雅写意的意境,这是迪士尼动画电影对中国美术风格的首次尝试。《木兰》整体色彩趋于平和,反映出西方认为中华文化的底色是朴素。

中国水墨画整体上有虚实结合的表现力,这在影片中也有明显的呈现。在李翔发现木兰是女儿身的场景里,近景里的木兰跪在雪地里,李翔的身后还有一堆小火,木兰穿着单薄的衣服。这一场景中的人物极其写实,木兰和李翔的表情、眼神、眉毛的形状、口型等,人物细节表现得淋漓尽致;影片中针对背景里匆匆而过的士兵、寒冷的雪地、木兰的衣服还有火堆等,都进行了虚化处理。李翔虽然发现木兰是女人,但是没有用军法处置她,因为木兰救过他的命。“乱山残雪夜,孤烛异乡人”,此时此刻,在雪景的衬托下,木兰单薄无助,李翔无可奈何,一种凄凉悄怆的情感油然而生。虚实结合的场景下,每件实物的存在都是合理的,创作者想要通过景物的渲染使环境更加真实,情感更加丰富(见表2)。

综上,影片在线条上运用传统动画制作技巧,使影片中的符号元素更具中国古典美。影片融入中国绘画的圆润感,背景建筑、人物造型和烟雾的朦胧形状都具有浓郁的中国符号风格。在服饰符号设计上,既有汉晋的匈奴装扮、唐朝服饰与仕女妆,又有《功夫熊猫》中的清朝练功服。在场景符号设计上,使用宋代的火药、明清的庭园风格以及徽派建筑等元素。在文字符号方面,影片中出现的中国文字有篆、隶、草、楷等各种风格,甚至出现了简体字,实现了水墨山水意境与文字符号的有机结合[4]。

1.1.2 武术招式与精神

动作表现是推动剧情发展、展现动画角色的重要组成部分。对动作表现的运用能赋予角色生命力和表现力,是观众深入了解角色、产生情感共鸣的必要元素。中国功夫历史悠久,是中华优秀传统文化的重要组成部分,《木兰》在动作设计中吸纳了大量的中国功夫元素。片中采用的功夫动作套路与中国动作影片中的动作设计相吻合。比如中国大片《功夫》中的如来神掌,《射雕英雄传》中的轻功,还有《少林寺》中的拳术、棍术、刀术等经典的功夫,在《木兰》中都能看到相应的影子。

影片在动画形象造型设计、音乐设计以及动作设计中使用中国功夫、传统音乐是具有创新性、开拓性的,这种应用不仅赋予美国动画影片异域风情,还使动画作品更加多元化,可以同时吸引大量的中西方观众[4]。

“昨夜梳红妆,今日披铠甲。报答父亲养育恩,替父跨战马,明明女儿身,却开英雄花。家国在胸中,仗刀行天下。”战后,木兰凭借坚强的战斗性格身经百战、退敌归来。影片将带有我国荆楚文化特色的道具充分融入战斗画面,也将人物性格展现得淋漓尽致。虽然皇帝对木兰鞠躬这一场景可能没有完全反映史实,但对表现木兰的英雄气概以及东方英雄的仁义武道有不可替代的作用和效果。

中国传统的尚武精神、以柔克刚的武术理念,在影片中都有体现。木兰以女儿之身替父从军,面对敌人,展现出巾帼不让须眉的气魄,颇有四两拨千斤的中华武术气魄。木兰表现出的足智多谋、以智取胜正是东方的武道,相比血腥的战争,其中也暗含中华民族向往和平、追求共贏的理念。中华民族的政治道路是以“仁”为本,电影中处处体现了木兰的善良以及对待外族兼容并包的理念。战争是残酷的,而中华民族的侠义精神在战争的衬托下显得更加难能可贵。

在与单于的战斗中,木兰的力量是绝对低于单于的,但在危急关头,木兰仍然无所畏惧,直面比自己强大的对手。与单于的好勇斗狠不同,木兰身上更多的是保卫家园的勇气和决心。动画影片《木兰》不仅在木兰身上呈现出中国武术精神中的不怕吃苦、永不言弃,在李翔的训练场地上,每位士兵也有吃苦耐劳、勇敢坚毅的品格,这也是中华民族精神的闪光点(见图1)。

1.1.3 蒙太奇手法创造的观影幻觉

蒙太奇手法包括影片的剪辑与合成。电影每一帧都由多个画面并列叠加而成,当不同角度的镜头拼接在一起,往往比单一镜头表达的内容更丰富。蒙太奇手法有诸多流派,通过使用蒙太奇手法,电影创作在空间和时间上有了更高的自由度。影片制作中对素材的取舍与选择,会使电影故事情节的层次更加分明,内容也更加集中。

《木兰》中的每个场景都十分符合人们的视听习惯,通过连续的时空运动自然地将现实事物呈现在荧幕中,符合人们的思维方式。影片开头出现的国家征兵、木兰父亲身体残弱两个画面直接引出花木兰即将替父从军的主题(见图2),这一场景没有任何心理活动,却有力地表达了人物的矛盾心情。这种表意蒙太奇的手法按照情节发展,利用景物镜头来表达影片主题以及人物的思想活动,属于隐喻式的蒙太奇手法。这种近景、中景、远景相结合的手法,不会破坏故事发生、发展的连贯性。

在文和武的蒙太奇交叉中,花木兰将东方女性的娴静淑雅、知书守礼和身为军人的骁勇善战、足智多谋融合得恰到好处,节奏把握精准,对展现木兰的性格有十分重要的作用。在战场上,影片节奏明显加快,给人以急促紧张的号召力;在木兰与李翔的交流中,镜头速度又逐渐变缓,更加细腻地表现两人的情感。每个场景都给人最真实的感受,场景按照故事情节以不同速度转换,使人仿佛身临其境,心跳的频率跟随故事情节上下波动。

1.2 《木兰》中的情感要素

1.2.1 忠孝观念的差异

在中国的传统伦理文化中,受到儒家礼教的影响,忠和孝是两个不可或缺的精神品质。而孝也是花木兰代父出征的精神之源,对父亲的爱让花木兰宁愿背负欺君的罪名。这个“孝”字在花家是大于“忠”字的。

《木兰辞》的情节主旨原本是关于忠孝教育,但现代动漫影视作品中的花木兰更多关注的是自我的精神发展,主人翁的个性并不具备传统东方女性内敛温婉的特点,更多的是对自我英雄主义精神的强调。

《木兰辞》中老父无子是木兰代父从军的直接原因。战争结束了,凯旋的木兰放弃了官爵和赏赐,回到了父母身边,折射出中国传统孝道中为父母尽孝的理念,与木兰替父从军的原因相互照应。动画电影中,木兰的父亲曾经上过战场,他在军书到达时,即使已经年老体衰,曾经在战场上负过伤,也要接过兵书,下定保家卫国、战死沙场的决心,这是木兰父亲对国家的忠诚。每家每户在领取军书时都干脆利落,没有反抗,没有犹豫,这就是平民忠于国家、为国家效力的勇气,是中华民族特有的忠诚观念。电影折射出的是完全的美国理念,一种追求自我、实现自我价值、挑战自我的时代精神。中国传统的顺从孝顺、尽忠尽孝的形象变成了追求独立和自由的个人英雄[5]。

忠诚和孝顺的品质是贯穿中华民族发展历程的精神力量,对国家尽忠、对父母尽孝是封建社会个人对国家、对家庭的使命,甚至是一生追求的目标。木兰代父从军、征战沙场的英雄故事正是展现中国传统忠孝精神的最好代表。孝是中华民族精神价值体系中的重要内容,由农耕社会开始便存在的家庭关系一直延续至今,中国传统的孝的精神在今天也是中华民族传统精神的代表,是中华民族的文化特色。

1.2.2 战争与和平的矛盾

中华民族自古以来崇尚统一、珍惜和平,相比美国200多年历史里的上百次战争,中国历史漫长且相对稳定和谐,因此中美文化在对战争与和平的表达和艺术构建上存在巨大的差异。

《木兰》与《木兰辞》的开场就体现了对战争与和平的不同态度。《木兰辞》开篇描绘的是木兰坐在织布机前勤劳工作的情景;而电影开场就用长城交代了战争背景,营造了剑拔弩张的氛围。文学作品和电影都会运用修辞手法来表达主题,文章和电影都大量使用了对比的手法[6]。

电影有电影需要突出的内容,迪士尼需要增加电影的卖点,因此在创作过程中创新了故事情节。波澜起伏的故事情节会带动观众更好地融入电影营造的氛围,如雪山鏖战、木兰受伤、身份暴露、皇城救驾等,这些情节都突出了木兰对战争的关键作用,是典型的西方个人英雄主义。花木兰想要实现个人价值,那么李翔对木兰的训练、战争的磨炼都是不可或缺的。迪士尼填充了战斗场景,促使木兰成长为一名战士。雪山鏖战、皇城救驾两场战斗将木兰个人的作用不断放大,这正是木兰实现人生价值的必经之路。

二战期间,迪士尼以唐老鸭为主人公制作了《元首的面孔》,用来缓解战争压力,转移民众压抑的情绪。美国文化本身就带有黑色幽默般的讽刺,即使在气氛紧张激烈的战场,木须龙也会做出一些搞笑动作或者发出一些奇怪的声音。这种美式的夸张,以极大的张力和深度表达了战争与和平的矛盾[7]。

1.3 《木兰》中的听觉要素:东方乐器与中国旋律

声音作为听觉符号,会给人带来直接的感受。影片声乐内容丰富,既有恢宏乐队的震撼之美,又有温婉恬静的柔和之美。电影中的每首音乐都用到了中国乐器,为完成几首乐曲的录制,乐团使用了4个管弦乐部、7个乐器合奏和21种独奏乐器,其中包括中国传统乐器高胡、二胡、中胡、古筝、扬琴、阮等,每件乐器都有自己独特的发音、增音和装饰音,使动画场景显得更加逼真;所有的乐器都有真实的连奏,有助于制作富有表现力的延音线。音乐虽然不分国界,但每个民族都有极具自身民族特色的乐器,比如拉丁美洲的典型节奏乐器?——砂槌,而二胡、古筝就是中华民族特有的、具有很高辨识度的传统乐器。有时代表一个民族,只需要一个音符。

影片开场就是用我国特有的五音乐段创作的主题歌《我们的荣耀》,它承接开篇音乐的主体曲调,影片画面中木兰在别人的帮忙下为了见媒婆而主动打扮着。伴随着这首歌,向观众呈现了中国古代妇女从洗澡、梳洗、打扮,直到走到媒婆门前的全过程。《我们的荣耀》表现了我国古代“男子上战场杀敌、为国尽忠,妇女在家养育儿女、孝敬公婆”的社会背景。创作这首歌是为后面木兰代父从军这一打破传统的行为做铺垫。

《归家》是全剧中基调最低、最低沉的一首歌,是木兰相亲失败失落回家,吐露自己烦恼的一首歌,歌词大意是“如果我再执意做自己,将会伤害大家……我无法隐藏内心真正的我,虽然努力地试过,何时才能够释放内心真正的我”。这里着重表达了封建社会中妇女备受制约的痛苦。不过《归家》这首歌的部分旋律线条是温馨、悠扬、明媚的,表达了木兰舒缓、惬意的心情。

从军生活中的音乐大都是慷慨激昂、催人奋进的。《男子汉》一共出现了两次,第一次是男声独唱,这段音乐把将士们训练的场景串联起来,将不同的画面整合到一起,显得自然流畅,起到了过渡、衔接的作用,成功使用音乐转场。这首歌第二次出现是在众将士营救皇帝的场景中,与第一次不同,在这个场景中,将士们男扮女装成功营救皇帝,用这首歌作为背景音乐,凸显了木兰的果敢机智。在行军队伍中,歌曲《为女孩而战》由士兵们齐声合唱,这一段歌曲完全掩盖了行军片段的乏味。这首歌前后风格迥异,前半部分铿锵有力,后半部分旋律流畅、较为舒缓,但是歌声在将士们看到残破的战场时戛然而止,展现了将士们的震惊、惶恐。

在影片结尾,木兰返回家中,见到在树下的父母,向他们诉说自己的故事,伴以温暖明快的弦乐背景,父女落泪相拥。背景歌曲《利剑》中再度加入了有关木兰这个角色的元素,体现了久别重逢后父母依然慈祥、木兰依然乖巧,父女之间的关系也依然如初,毫无改变。同时代表木兰的主题曲再次出现,与这部动漫影片的背景乐曲收尾处遥相呼应、衔接协调,与舒缓、悠扬的乐曲一起打造了一个唯美的结局[8]。

2 结语

本文从研究动画文化的基础理论出发,结合中国元素建构实践性研究,对《木兰》影片進行个案分析。《木兰》在形象建构中融入了传统的美国核心价值观,在个人英雄主义、追寻自我的理念下诞生的木兰形象与中国传统忠孝、集体主义思想存在天壤之别。研究认为,从符号学角度演绎其他民族文化形象难免带有自身民族文化的烙印,好莱坞动画没有选择完全修改人物设定,而是在保留人物原有性格的基础上进行了更贴合美国价值观的故事修改,彰显鲜明的美国动画风格。美国动画片对中国形象进行了文化符号改写和二次编码。综上,《木兰》在制作动画版影视人物形象的过程中,积极地处理影片想要表达的中国故事和人物形象,获得了较高的票房,得到了观众的认可,在很大程度上也体现了对中国文化元素的认可,但其在中国传统元素的使用方面仍有诸多经不起推敲的地方。针对必然产生的文化符号与影视认知理解问题,影视等文化载体都应遵循“人类命运共同体”的基本价值观去善意地认知和言说,以明晰世界各国文化共生共荣的发展趋向,如此才能在资本、政策以及文化族群间的对抗中不被过分牵引,也才能在推动世界各国传统文化多元共生发展、促进世界跨文化平等互动的过程中发挥更好的效用。

参考文献:

[1] 丁尔苏.符号学与跨文化研究[M].上海:复旦大学出版社,2011:3-5.

[2] 刘泽溪,邹韵婕.《木兰》的他者化想象和东方主义困境[J].电影文学,2021(5):89-93.

[3] 陆方.动画电影符号学[M].北京:科学出版社,2007:15-19.

[4] 孙慧娟.从文化转基因角度解剖迪士尼动画[D].南昌:江西师范大学,2012.

[5] 孙欣越.迪斯尼动画电影中“花木兰”角色塑造研究[D].湘潭:湖南科技大学,2019.

[6] 张鹏.跨文化视域下中西动画电影的符号学解析:以《哪吒之魔童降世》和《冰雪奇缘》为例[J].东南传播,2020(4):52-54.

[7] 池玫.跨语境旅行与文化协商:从《花木兰》到《功夫熊猫》[J].重庆科技学院学报(社会科学版),2009(7):165-166.

[8] 闫肃.动画电影《花木兰1》音乐分析[J].通俗歌曲,2016(6):91.

作者简介:张福荪(2002—),男,江苏扬州人,本科在读,研究方向:现代文学。