刺绣艺术的抽象与具象表达

2022-05-30耿孝臣王欣怡

耿孝臣 王欣怡

摘要:中国刺绣历史悠久、品类丰富,刺绣语言的抽象与具象表达是历代刺绣手工艺人传承与创新的表现形式,不同派系刺绣艺术的应用与表达特征各有不同。文章阐述苗族锡绣和南通仿真绣的发展渊源、工艺技法、图谱色彩应用、图谱形式表达等几个方面,归纳两种刺绣的语言表达,找出两者的不同之处,并分析两种刺绣艺术的图谱特征。

关键词:苗族锡绣;南通仿真绣;图谱特征

中图分类号:J523.6 文献标识码:A 文章编号:1004-9436(2022)17-00-03

剑河锡绣是苗绣的支系,而南通仿真绣属于苏绣的支系,两者同为非物质文化遗产,且是各自刺绣派系中特征较为鲜明的组成部分。锡绣古朴典雅,仿真绣精致逼真,分别为刺绣中抽象与具象的代表,对两者艺术图谱特征进行比较研究,不仅能够突出各自主要的艺术特征,还能更加深刻地感受到中华文化多元化的艺术魅力。

1 苗族锡绣与仿真绣的发展概述

1.1 苗族锡绣的起源与发展

苗族锡绣是来自贵州黔东南苗族侗族自治州剑河县的一种民间刺绣工艺(见图1)。锡绣支系主要分布在剑河县内清水江中下游两岸的寨落,至今有五六百年的传承历史,是首批入选的国家级非物质文化遗产。苗族锡绣主要是苗族手工艺人在自家织染的土布上用金属锡制作的小锡条绣制而成,在中国众多刺绣中,特色鲜明、别具一格。苗族锡绣与苗族其他刺绣一样,都蕴藏着历代苗族劳动人民的智慧和对幸福生活的向往,同时填补了苗族起初无文字记载历史的空缺。因此,锡绣还是追踪苗族历史的重要载体。

苗族部落的人民从古至今喜爱银饰,苗族锡绣支系的祖先在迁徙中发现金属锡具有同银一般的光泽,在常温下不易氧化,也更适合保存,并且和银相比,锡的价格较低,由此苗族就有了以锡为主要工艺材料的刺绣。苗族锡绣支系的女工们主要将锡绣运用于服饰制作中,主要绣在服饰上装的后背以及围腰的前后片。苗族锡绣原本只是大山里的民间艺术,但是随着人们对优秀传统文化的重视,锡绣吸引了越来越多国内外设计师的关注,并对其进行创新设计,这些创新融合的锡绣服饰受到了现代人的追崇,也促进了苗族锡绣的发展。如今,苗族锡绣应用的抽象表现形式也越来越丰富。

1.2 南通仿真绣的起源与发展

仿真绣绣品极其逼真、写实、动人,不仅有传统刺绣“平、光、亮、齐”等特点,还有“审势”“配色”“肖神”等匠心独具的亮点。仿真绣的创始人是清末刺绣艺术家沈寿,所以仿真绣亦称沈绣。沈寿8岁便学会刺绣,有姐姐沈立为启蒙老师,从小就接受系统、专业的刺绣训练,她本人也极为勤奋刻苦,不断提升刺绣技法,再加上丈夫余觉,好友颜元、颜文梁父子在绘画方面的鼎力相助,1903年在慈禧太后的70寿辰上,她献上的《八仙上壽图》深得赞赏,而后便被赐“寿”字。由此,她从原名沈雪芝改名为沈寿。从那以后,沈寿声名鹊起,她的绣品更是首屈一指。

1909年,通过实业家张骞的推举,沈寿的第一幅仿真绣作品《意大利皇后爱丽娜像》绣成面世(见图2),人像在绢帛上十分传神逼真、如见其人,获得了当时意大利皇帝、皇后的赞许,中国刺绣也开始走出国门。1912年,沈寿接受张骞的邀请到南通创办女工传习所,教授仿真秀技法,培养了一批又一批优秀的刺绣人才,这些学生毕业后分布各地,形成了“沈绣”刺绣流派[1]。1915年,沈寿绣成了《耶稣像》,是仿真绣著名的代表作之一。它的出现意味着仿真绣的技艺达到了一定的高度,更是中国刺绣的一大突破,为中国刺绣的发展奠定了基础。后来,因沈寿的逝世以及当时社会环境的影响,沈绣走向衰落,但是在传承人数年的坚守以及政府的支持下,仿真绣有了进一步发展,至今仍有许多爱好者收藏沈绣绣品,也有人专门定制绣品赠予贵客。

从两者的历史发展来看,苗族锡绣的历史更为悠久,包含着苗族丰富的文化内涵,而且刺绣中金属锡的材质和变换多样的几何图谱在刺绣中都别具一格,因此深受很多现代设计师的喜爱。而仿真绣的创始人沈寿刺绣技艺高超,因而一出现就受到大家的追捧,且沈寿和传承人在绣制中仍在不断创新绣法。

2 苗族锡绣与仿真绣的工艺技法

苗族锡绣制作工艺流程主要分为穿线挑花工艺和绣锡工艺两个部分。挑花工艺是一种传统的刺绣技法,亦称锡绣数纱绣工艺,一般数三根纱或者五根纱穿一针,锡绣一般采用平挑技法,这一步主要是为后一步绣制纹样打下基础,需要女工潜心绣制。绣锡工艺是锡绣中最具特色的技艺,其先要将锡片制成非常细,约1毫米宽的锡丝,再用剪刀把锡丝一头剪尖,穿入之前挑好的棉线花纹中,剪下丝条,剪下的这头扣回棉线上,然后需要女工们不厌其烦地重复这一动作,直至把之前棉布上的图谱制作完成。苗族锡绣在制作全程都需要手工制作,工艺烦琐且精巧,因此一套完整的锡绣服饰制作时间通常以年为单位。

南通仿真绣主要原则是“三分画,七分绣”,主要是在“绣”上,不管是用针、针法还是用线上都有讲究,且有沈寿独创的部分[3]。仿真绣用针讲究针的粗细与长短,针的号型从粗到细有十几种,必须根据画稿内容的特征选用相应号型的针。仿真绣所用针法变化多端,不仅有苏绣常用的针法,还有创始人独创的针法,如旋针、散错针等,还会运用到南通彩锦绣、书法绣等传统的刺绣技法。丝线经过精心绣刻,在绢帛上会呈现本身独有的光泽,外加不同刺绣手工艺人有不同的工艺技法习惯等影响因素,因此仿真绣不局限于“仿”,它比绘画呈现的图画更加惟妙惟肖。仿真绣的手工艺人总是在实践中创新刺绣技法,使绣品更加精致生动。

在工艺技法中,两种刺绣的制作都非常考验手工艺人的技术和耐性,也都有与众不同的工艺部分。苗族锡绣有独特的绣锡、裹锡工艺,而南通仿真绣有沈寿独创的工艺针法,如为了使绣品更加逼真,把多种彩色线合一,使画面明暗过渡自然。锡绣制作过程繁复,使用到的技法、针型以及纱线较单一,且大多是绣锡、裹锡工艺步骤重复进行,直至完成绣品。南通仿真绣的不同之处在于为了契合绣面的真实感,制作中运用了多种针法,并且在用针粗细、长短以及纱线粗细上都有讲究。

3 苗族锡绣与仿真绣的色彩运用

苗族锡绣主要是在藏青色织布上先绣制彩色丝线,再将银白色的锡丝进行锡绣和裹锡,一般彩色有偏暗的红、蓝、绿色,所占面积较少,而锡绣的底布色调以普兰色为主,再辅以银白色锡丝纹饰,高明度的锡白色与低明度的普兰色构成一体,使绣品整体简单大方。

南通仿真绣因要表现出仿真的效果,所以用针、线标准非常高,丝线的颜色也如油画颜料一般多,且用色讲究配色。在选用色彩时,要考虑到绣稿具体内容所处环境的自然光线和人为光线,把握光线与色彩微妙的关系,使两者有机结合,使绣面立体[4]。仿真绣色彩丰富,绣制时有纯色的丝线,也有几种色线合并于一针的润色绣制,表现出绣品多层次的色彩效果。

两种刺绣的用色差异较大,锡绣主要是通过协调的色彩搭配突出金属锡为原材质的特色,用色虽较为素雅、单一,但是凸显出古朴、简单的民间风情,体现出苗族人民独特的艺术审美。而仿真绣追求逼真的绣面效果,所以在用色上除了参照物体固有的颜色外,还会注重光影关系,其整体色彩层次丰富、栩栩如生,体现出手工艺人高超的技术。

4 苗族锡绣与仿真绣的图谱形式

4.1 图谱题材

苗族锡绣“是巧思、工艺技术和特殊材料的结合体”[5],其传统绣谱题材与当地的民俗特征相关联。锡绣图谱中蕴含着苗族多次迁徙发展的历史文化,同时寄托了苗族人民对美好生活的向往,因此锡绣不仅有丰富的寓意,还对苗族无文字历史的考察有较高的研究价值。以秤钩图谱纹样为例,秤钩在苗族人民的生活中是用来称粮食的工具,同时蕴含着当时的苗族人想要被公平、公正对待的愿景。

南通仿真绣在题材方面与苏绣其他支系都有所不同,它一般選用名家的书画作品为绣稿,不局限于中国的书画,还引进了西方画作,注重明暗关系的把握,将仿真绣的绣法技艺提升到极致。与苗绣主要以纹样为题材有很大的不同,仿真绣因是以名家名作,甚至名人照片为题材,绣品的呈现更容易让人产生共情,且让人保留美好的回忆。

4.2 图谱形式与应用

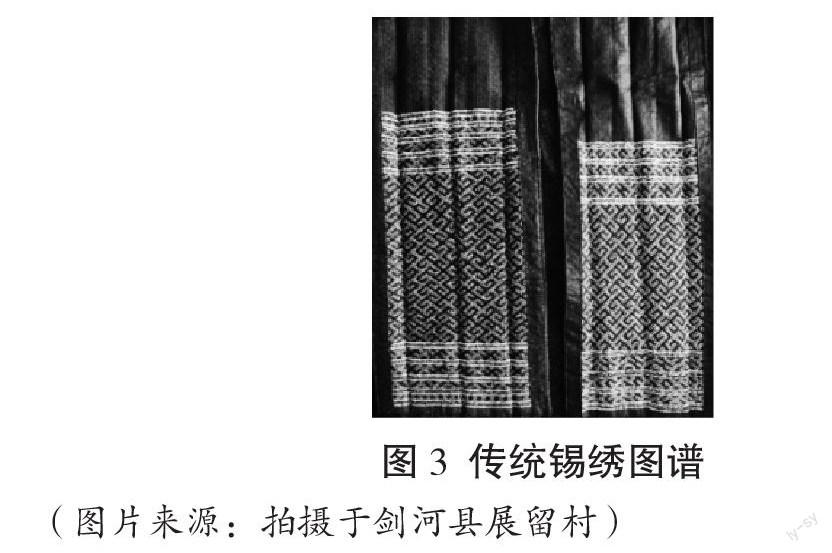

苗族锡绣图谱规整排列,简约古朴。一般以极其抽象概括的几何图形为主,主要是由不同几何图形通过形状处理组合形成一组图谱,再通过二方连续或者四方连续的规律排列,形成新的图谱,具有一定的重复性、规律性、连续性。这与其他刺绣有极大的不同,它整体看上去像迷宫,形式多样,却有较强的节奏感(见图3)。锡绣几何图谱侧重形的推演,包含有形与视觉的关系以及形与心理、正负形的错觉意义[6]。图谱中的抽象语言符号涵盖了平面构成中的逻辑关系,体现了秩序美感。

苗族锡绣图谱一般在苗族锡绣盛装的上衣后片、围腰前后片,同时搭配头饰、首饰等银配饰,有华丽端庄、特色鲜明、朴素生动的艺术之美。目前,苗族锡绣受到了越来越多服饰设计师的关注,锡绣图谱的形式也越来越多,不再局限于锡绣盛装传统的规整图谱,设计师将自己的设计理念通过锡绣的工艺表达出来,又将锡绣元素应用到不同领域,为苗族锡绣的发展孕育了新的生命力。

南通仿真绣的绣稿不是纹样,因此没有排列规律,大多是完整的人物、动物、字体等具体形象,不仅具备大部分平面绘画的艺术特征和构图形式,还有三维的立体感。它以名人的字画作品和肖像照片为刺绣的主要内容,绣品以写实逼真、神似为特色。仿真绣属于宫廷绣,精致典雅,每一幅作品的绣制都对手工艺人有较高的技艺要求,同时需要精通绘画知识。有时,手工艺人需要自己先创作出细致的画作,再绣制,因此一幅原创的仿真绣需要耗费相当长的时间。每一幅仿真绣作品都具有较高的收藏价值和纪念价值。

苗族锡绣和南通仿真绣在图谱形式与应用方面有很大的不同。前者主要为抽象的几何图形,是通过各种基本的形状变化和排列组合得出最后的图谱,不同的几何纹样代表着不同的寓意,更多的是对未来美好生活的向往与追求。后者为具象形态的字画作品,表达出对名人名作的崇敬之情以及对经典画面的留念之情。苗族锡绣图谱在应用形式上更为丰富,可以借助不同材质的搭配表现其艺术特色,且实用性较强;而南通仿真绣更偏向于为世人欣赏、收藏,具有较强的装饰性。

5 结语

苗族锡绣与南通仿真绣同为刺绣类优秀的非物质文化遗产,两者各有不同,虽差异较大,但绣品都具备光泽感。这种光泽感来源于两种刺绣最大的特征,苗族锡绣是凭借独特的材质——金属锡,在光照下闪闪发光;而南通仿真绣是通过独创的不同针法和技法表现明暗关系,形式感强,远看光彩夺目,充分体现了手工艺术的魅力。

将抽象的苗族锡绣和具象的南通仿真绣放在一起对比,并总结两者的差异,既能够突出两者的艺术特征,又能表现出中华优秀传统文化的主体性与多元性。当下,锡绣与仿真绣作为传统手工艺,因制作烦琐,正处于缺少年轻人传承的困境。在社会各界的关注下,传统手工艺人与不同领域的专家纷纷开始跨界合作,准确把握非遗元素的特征,将其融入现代产品中,以实促进国优秀非物质文化遗产可持续发展。

参考文献:

[1] 刘凡.论沈寿对中国刺绣艺术的贡献[D].南京:东南大学,2006:49.

[2] 卜元.百年刺绣[M].香港:中国科学艺术出版社,2014:16.

[3] 卜元.沈绣的前世今生[J].张謇与近代中国,2016(4):28.

[4] 朱和平.设计概论[M].长沙:湖南大学出版社,2017:151.

[5] 耿孝臣.山东威海锡镶艺术研究[D].苏州:苏州大学,2010:20.

[6] 李家骝.装饰图谱[M].北京:高等教育出版社,2012:33.

作者简介:耿孝臣(1979—),男,山东威海人,博士,教授,硕士生导师,研究方向:设计学。

王欣怡(1999—),女,江苏常州人,硕士在读,研究方向:艺术设计。