在模型认知发展中建构学科观念

2022-05-30刘金翠

刘金翠

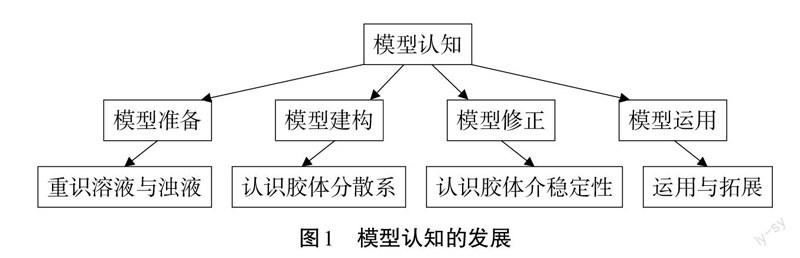

摘要:以“胶体”内容的教学为例,从模型准备、模型建构、模型修正和模型运用四个角度,设计了四个基于模型建构的认知发展活动。

关键词:核心素养;模型认知;胶体

文章编号:1008-0546(2022)09-0059-03中图分类号:G632.41文献标识码:B

普通高中化学课程中对于胶体内容的教学可遵循模型准备—模型建构—模型运用的认知发展过程,在原有溶液和浊液模型的基础上,根据新的实验现象与事实让学生对自己的原有模型进行分析、修正和拓展,构建更抓住分散系本质特点的新模型。下面围绕“模型认知”的发展谈胶体内容的四个学习活动的设计意图与作用。

一、模型准备:重识溶液与浊液

模型准备阶段是根据本节课所要建构的模型,在学生已有的前认知中选择相关的熟悉的类似模型,对学生已建立模型的关系与结构进行比较、检验和分析,考量其内部的一致性,拓展其外延与意义。

1.教学设计

首先为学生提供FeCl3溶液和泥沙悬浊液(这里选择河泥,效果会更好一些),学生对两种分散系进行观察,分析溶液的“清”和浊液的“浊”与透光性之间的关系。接着带着学生观看NaCl溶于水时Na+与Cl-被分散进入溶液的视频及图片,进一步从微观视角建立是否透光与被分散微粒大小之间的关联。然后要求学生模仿溶液中被分散微粒的图片,画出泥沙悬浊液中微粒分散于水中的示意图。最后教师通过动画展示溶液、浊液中被分散微粒对于光线传播的影响,建立起宏观的“清”“浊”与微觀被分散微粒大小的关系。

2.设计意图

活动1在模型认知中的作用是模型准备,溶液和浊液属于学生的先前知识与概念,而这两个概念的认识与理解深度对于胶体概念的学习非常重要。教学中先给出NaCl溶于水时Na+与Cl-分散的微观动画与图片,再要求学生根据浊液对于光线的作用自己画出浊液的微粒分散示意图,这些内容都是为了胶体学习而进行的模型准备环节。

二、模型建构:认识胶体分散系

模型建构是在原有基础上建立新的认知与理解,明确分析对象更为丰富的内涵,建立新的基本模型的关系与结构。

1.教学设计

教师首先提出问题:将FeCl3溶液滴入水中,溶液颜色会如何变化?推断的依据是什么?学生一般都会认为将FeCl3溶液滴入水中,溶液的颜色会比原FeCl3颜色浅,原因是溶液被稀释了。接下来让学生完成分组实验1:取两支试管,试管1中加入5mL冷水,试管2中加入5mL沸水,再向其中分别滴入3~5滴浓FeCl3溶液,对比两支试管中液体的颜色。这是一个让学生产生认知冲突的教学活动。在这个活动中学生首先依据自己原有的知识对实验现象进行推测,当他们动手完成实验的时候发现自己预测的结果与实际现象不一致,这一认知冲突带着学生来到知识生长的关键时刻。教师需要认识到学生产生的冲突和困惑对于他们学习与探索的价值,教会他们如何通过探究的方法开展学习并解决问题。怎么才能解释“异常”现象?是FeCl3溶液稀释后表现出来的颜色吗?一定不是。那是什么?应该发生反应生成了新的物质。参加反应的物质是FeCl3和水,反应的条件是加热,根据元素守恒和所得的红褐色液体,能推测可能生成了什么物质吗?可能是Fe(OH)3。这部分教学可以根据学生开展探究性学习的实际能力进行设计,也可以采用提供信息的方法,给出FeCl3水解的化学方程式。教师再次追问:我们推测生成了Fe(OH)3,但是试管2中并没有观察到沉淀,如何解释?

接下来教师带领学生完成分组实验2:用激光笔分别照射试管1与试管2。为什么光线在通过试管2中混合物与通过FeCl3溶液时的现象不一样?根据对溶液和浊液透光性的分析,你认为产生这一现象可能与什么因素有关?经过活动1的学习,学生能够推测丁达尔效应的产生可能与混合物中被分散物质的微粒大小有关。然后给出信息:光线在遇到微粒发生散射时微粒大小与光的波长之间的关系。由此可以推测试管2中被分散的物质Fe(OH)3微粒的大小,从而引出胶体、分散系等概念。进行微观推测之后,再要求学生画出胶体中微粒分散情况的示意图。在这一活动中,学生最终能够画出一定数目分子聚集体的胶体粒子分散于水中。

在初步认识胶体之后,让学生观看从过滤到渗析这两种分离原理的动画模拟,进一步认识到被分散物质微粒聚集程度影响了其微粒的大小,而分散质微粒的大小使得这些不同的分散系不仅在光线照射时会产生不同的现象,也可用于物质的分离。同时,教师展示几种实物及其不同孔径对比的图片及实物:茶杯的滤网,滤纸,半透膜和分子筛,从身边常用的分离茶叶与茶水的滤网到具有选择性吸附能力和催化作用的分子筛,其工作的基本原理有相同之处,而差异与其孔径大小有关。

在这一教学活动的最后介绍胶体的发现历史。1856年,苏格兰化学家ThomasGraham利用牛的膀胱作为过滤分子的膜,制作出了人类历史上第一个真正意义上使用并研究的半透膜。他发现了一个有趣的现象:涂有蛋清的羊皮纸也能够起到半透膜的作用,并在实验中发现有些物质如蔗糖、无机盐等物质可以经羊皮纸扩散到水中,而明胶、氢氧化铝等物质则不能。同时,这类不能扩散的物质在水中的扩散速率也很慢。如何理解Graham的发现?那就是分散质微粒的大小既决定其能否通过相应孔径的过滤器,也影响其扩散迁移的速率。由于胶体中分散质微粒比较小,其表面积较大,因此胶体具有良好的吸附性。

2.设计意图

活动2属于模型构建的环节。这个活动中学生在观察与分析胶体性质的基础上,将胶体与刚刚建立的溶液与浊液的模型进行对比,分析胶体与前两个分散系基本模型之间的关系与异同。在此基础上构建起胶体的模型,并利用已构建的胶体模型与溶液、浊液模型的关系与结构进行效化,以判断、检验并比较三种不同分散系模型的内部一致性。接下来再利用已效化的胶体模型分析所遇到的实验问题,并运用构建的模型对胶体的性质进行解释。

三、模型修正:认识胶体介稳定性

模型修正是根据新的事实,发现已构建的模型存在无法解释某些现象的问题,通过增加或者减少模型中的对象与关系,将其修正为新的模型,从而能够解释新的事实。

1.教学设计

教师首先提出问题:我们都见过荷叶上滚来滚去的水珠,水分子在荷叶表面会自发地凝聚在一起。与其类似,同种物质在不同溶剂中也有自发凝聚的趋势。然而,一般情况下胶体却较为稳定,这是为什么呢?江河的入海口会有大量颗粒细小的泥沙沉积形成的三角洲,其形成的原因就是江河中细小的泥沙颗粒形成的胶体在入海口发生了聚沉的现象。为何这些泥沙胶体在到达入海口前较为稳定,而在入海口处发生了聚沉?推测是什么因素使胶体具有一定的稳定性,又是什么因素导致其发生聚沉?为何电解质溶液会影响到胶体的稳定性?提出你的猜想,并设计实验证明你的猜想。

在分析结束以后引导学生开展分组实验3:Fe(OH)3胶体的电泳。在做完电泳实验以后,请同学对自己在活动2中所画的胶体示意图进行修改。不少学生通过推测以及实验认识到Fe(OH)3胶体粒子带正电,从而对胶体粒子示意图进行修正,即胶体粒子表面吸附离子使其带正电荷。教师接着带领学生完成分组实验4:Fe(OH)3胶体和硅酸胶体的混合。实验中观察到两种胶体混合后产生了沉淀,思考其原因,并进一步修改表示胶体分散情况的示意图,即有的胶体粒子带正电荷,有的胶体粒子带负电荷。

完成实验并对模型进行修正后,教师可以进一步对胶体的这一性质进行拓展。古代制造墨汁利用动物胶使炭黑粒子稳定地悬浮在水中;现代制造照相底片用的感光乳剂,是用明胶保护卤化银悬浮体;油漆、油墨、磁浆等都是利用保护作用稳定的非水胶体;血液中的钙、镁碳酸盐含量远高于它们在水中的溶解度,之所以不发生聚集沉淀是因为血液中的蛋白质的作用。这些现象和应用说明向溶胶中加入一定量的高分子化合物常常能显著提高胶体的稳定性,推测其原因可能是什么?由于胶体粒子的表面积较大,具有较强的吸附性,高分子化合物被吸附在胶体粒子的表面,形成保护层,阻止胶体粒子的接近和聚集。理解了上述阻止胶体粒子接近和聚集的原理后,教师再次提出问题:加热也会引起胶体的聚沉,如何解释?让学生沿着胶体粒子的接近和聚集不断进行正向与逆向的思考与判断,通过丰富的案例构建更为准确的认识模型。

2.设计意图

活动3是模型修正的活动。在这个活动中,随着学习的深入,学生不断有新的认识,因而发现他们自己原先构建的胶体模型在解释这些新的现象时存在不足之处。在这个时候教师需要引导学生增加他们原先构建的胶体模型中的結构、要素或关系,将其修正为新的模型。当然,教学中教师也可以让学生认识到,实际的研究中若发现已构建的模型整体失效而无法解释新的发现,则需要依据新的发现重新建构新的模型。

四、模型运用:胶体知识运用与拓展

模型运用是将已效化的模型应用于类似的情境以及新的情境中分析具体的现象与问题,进行推理与解释。

1.教学设计

这一环节中教师首先带领学生完成分组实验5:Fe(OH)3胶体的净水作用。引导学生根据实验结果进行思考,认识到Fe(OH)3胶体以及明矾产生的Al(OH)3胶体之所以能够净水,是因为Fe(OH)3和Al(OH)3胶体粒子带正电荷,而泥土胶体粒子带负电荷。然后教师可以让学生解释生活中与胶体有关的一些现象,如豆浆点卤等。

课堂教学的最后,在小结本节课学习内容的基础上,教师还需要帮助学生进一步拓展物质微粒大小对于物质性质影响的认识。教师可以带领学生完成分组实验6:首先回忆铁丝在空气中加热的现象,接下来将铁粉撒向酒精灯火焰,观察现象。最后教师再演示实验:纳米级别的铁粉(引火铁)在空气中自燃。这些实验可以帮助学生构建这样的观念:物质的性质不仅与物质本身的属性有关,还与构成物质粒子的聚集程度与颗粒大小有关。此外,教师还可以从化学工作者研究的视角介绍胶体化学研究的领域:从胶体的研究开始,化学形成了一个分支叫做界面化学,界面化学的研究运用包括乳化、固体的表面修饰、微纳米粒子的合成、界面合成和膜分离等。让学生了解到虽然他们今天学习的内容比较简单,但是由此引发和衍生的学科以及跨学科研究的空间是非常广阔的。

2.设计意图

活动4是模型运用的活动,这里的知识运用与知识拓展分别代表了两个水平层次的运用。知识运用环节是将修正后的胶体模型应用在与前面的学习活动类似情境的问题中,而知识拓展从胶体到了不同微粒聚集状态对于物质性质的影响,是将物质微粒大小与物质性质之间关系的模型应用于新情境的问题中。

五、结束语

要让学生在学习中自己发现异常现象并且自发性地意识到自己的理论不足是非常困难的。一般来说,学习者不太喜欢修改自己的已有概念,不太愿意重建自己的概念。因此,在教学中教师可以从异常现象出发,将学习过程分解为预测、观察、解释、可视化建模与比较等五个步骤。[1]通过这几个学习步骤让学生认识到模型是可以改变的,每个模型都有一定的局限性,在使用不同的证据来检验模型时若产生新的结果,则必须对模型进行修正。在这个学习过程中,让学生模型认知的素养得到相应水平层级的提升。

基于核心素养的课程实施需要让学生能够像科学家那样思考与学习。在教学中教师应努力做到以下三点:一是让学生拥有对学科知识、学科基本概念和原理的认识与理解;二是鼓励学生开展学科实践活

动,引导他们用化学家思考与实践方式开展学习;三是帮助学生组织并整合来自社会和生活等不同领域的知识与实践,形成一个连贯而科学的世界观。[2]这就要求教师在课程实施中准确把握课程标准,整合不同学习材料,设计符合学生认知与核心素养发展的学习活动,把更多的时间投入到关于学科素养发展和学科观念建构的教学中。

参考文献

[1]吴星,吕琳,景崤壁.化学学科核心素养中“模型认知”的解读[J].化学教学,2020(6):3-8.

[2]王峰.核心素养导向的高中化学教师课程实践力提升路径研究[D].上海:华东师范大学,2020.