基于化学学科理解的初中化学教学设计探索

2022-05-30薛磊

薛磊

摘要:基于化学学科理解,将“金属的冶炼”作为教学情境,通过深入分析学科知识系统、剖析学科核心问题、搭建学科思维方法和挖掘知识内在价值,帮助学生掌握必备知识与能力,发展学生的证据推理与模型建构素养,促进学生进行深度学习。

关键词:化学学科理解;金属的冶炼;教学设计

文章编号:1008-0546(2022)09-0040-04中图分类号:G632.41文献标识码:B

《普通高中化学课程标准(2017年版2020年修订)》中明确提出化学教师需要增进化学学科理解,提升课堂教学能力。对于初中化学教师而言,增进化学学科理解有利于“落实素养为本的教学目标、丰富化学学科教学知识、完善化学学科教学思维等功能实现”[1]。本文以沪教版化学九年级上册“金属的冶炼”为例,谈谈如何基于化学学科理解设计课堂教学活动,把握化学学科体系中知识结构之间的关系,挖掘知识所承载的学科价值、育人价值和社会价值。

一、化学学科理解的涵义

在高中化学课程标准中指出:化学学科理解,是指教师对化学学科知识及其思维方式和方法的一种本原性、结构化的认识,它不仅仅只是对化学知识的理解,还包括对具有化学学科特质的思维方式和方法的理解。[2]乔国才认为“对化学学科知识的本原性、结构化认识,可以理解为对学科知识的形成、内涵、功能和局限性等多方面的认识以及学科知识之间相互关系的认识;对化学学科思维方式和方法的本性、结构化认识,可以理解为具有学科特质的化学认识视角和化学认识思路的形成和建构”[3]。陈进前认为化学学科理解的内容包括学科整体(内容范围包括化学科学、教育学等多个领域)、单元或课时(内容范围包括核心概念与知识结构、化学教学情境、化学学科思维和方法、化学学科知识的意义等方面的理解)这两个层面。[4]

在化学课程标准上也明确提出,化学是在原子、分子水平上研究物质的组成、结构、性质、转化及其应用的一门基础学科,其特征是从微观层次认识物质,以符号形式描述物质,在不同层面创造物质。义务教育阶段的初中化学课程更是具有启蒙性、实践性和发展性的特点,不但需要学生初步形成“物质是多样的”“物质是由元素组成和微粒构成的”“物质能够遵循一定的规律,在一定条件下实现相互转化”等基本化学观念,还需要学生能在问题解决过程中运用比较、分类、分析、综合、归纳等科学方法,以及锻炼基于实验事实进行证据推理、构建模型、推測判断等方面能力,更需要学生能理解科学、技术、社会、环境(STSE)之间的相互关系,从而真正落实立德树人根本任务。

二、“金属的冶炼”的学科理解

1.学科知识系统的分析

教材中有关安排在“第5章金属的冶炼与利用”的“第二节金属矿物铁的冶炼”,其内容体系大致为:理论设想→实验验证→工业应用(见图1)。教材先由金属元素在自然界的存在及其常见金属矿物介绍开始,提出将金属化合物转化为金属的可能性,然后通过在高温条件下一氧化碳与氧化铁的演示实验来验证其可行性,最后则由工业高炉炼铁设备及其基本原理的介绍来完成该反应的实用性,而“金属的冶炼方法”作为“拓展视野”部分进行补充。

2.学科核心问题的剖析

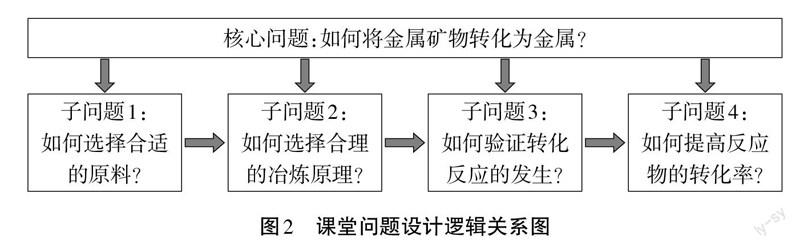

本课时的关键任务和核心问题为:“如何将金属矿物转化为金属?”可将其分解为若干个子问题,如:从元素存在的角度考虑冶炼原料的选择;从物质类别及性质的角度考虑转化原理的选择;从化学反应条件控制的角度考虑反应转化率等等,如图2所示。

3.学科思维方法的搭建

学科思维方法就是在解决实际问题过程中所体现出具有特定学科特质的认知和思维方式、学科观念和方法等。为解决本课时的核心问题,学生需要明确“化学反应前后元素种类不变”“化学反应的本质就是原子遵循一定的规律重新组合”“化学反应是在一定条件下进行的”等化学观念,运用分析、归纳、想象等科学思维方法,从理论推导与实际应用层面考虑物质转化的相关问题。

同时,本章内容是以金属铁为代表认识金属的性质与应用、金属的冶炼以及金属的锈蚀与防护等相关内容。“从特殊到一般,再从一般到特殊”认知模式的建立,有利于学生认知过程以及知识体系的系统化、结构化,为学生后续“第7章应用广泛的酸、碱、盐”相关内容学习设置了相应的思维脚手架。

4.知识内在价值的挖掘

充分运用化学发展素材,挖掘其学科本体价值、育人价值、社会价值,有利于学生深度理解学科知识,认识科学的真实性与完整性。

“金属的冶炼”这部分教学内容利用古代金属冶炼工艺创设教学情境,将黄金、铜铁、铝镁等金属冶炼方式分析进行串联,整理出金属冶炼方式的一般思考流程。在问题解决的过程中,让学生体会到要从元素组成与微粒构成相结合的角度看物质和化学反应,从而培养学生“宏微符”(宏观、微观、符号)三重表征之间的转换意识,同时渗透微粒观、元素观、守恒观、变化观等学科观念;通过对实验现象的观察与反应产物的检验,使学生体会到基于事实的分析推理是探寻化学知识的科学方法;通过运用化学知识分析或解答金属冶炼工业中有关物质转化与原理使用等相关问题,使学生感受到化学知识的社会价值与经济价值,开拓学生的学科视野,激发学生的学科热情,从而实现学科知识的育人价值。

三、“金属的冶炼”教学活动设计

本节课的主要教学活动设计如表1所示。四、教学反思1.建立宏微符结合的思维方式物质及其变化的“宏微符”三重表征是化学学科的特征。在物质的性质与转化的教学中,注重“宏微符”之间的转换与关联能够帮助学生理解化学知识的内涵与价值,能够帮助学生形成相应的思考框架与路径,从而形成具有一定“化学味”的思维模式。

教材将“利用氢气、一氧化碳或碳等物质还原氧化铜”内容安排在“拓展视野”栏目,并未对其有明确的教学要求。但在教学实践过程中发现,学生通过“宏微符”相结合的方式去理解,能够获得比较好的教学效果,即:首先从宏观角度考虑,即从元素层面上理解“氧化铜被碳夺去氧元素而转化为金属铜”,进而思考“氢气、一氧化碳、木炭等夺得氧元素后形成对应氧化物”;继而在微观角度上理解,即“一个氢分子能获得一个氧原子而形成一个水分子,一个一氧化碳分子能获取一个氧原子形成一个二氧化碳分子”,而“一个碳原子获得一个氧原子形成一个一氧化碳分子或获得两个氧原子而形成一个二氧化碳分子”;最后在宏微结合的思维模式指导下,学生书写相应化学方程式,不但能比较准确地判断出反应物与生成物,而且能够比较快速地通过氧原子个数守恒完成化学方程式的配平。

2.强化推理与质疑的实证精神

众所周知,化学是一门建立在实验研究基础上的自然学科。实验研究并不局限于实验现象的观察与分析,它更注重实验设计与思考,以及实验结果的论证与质疑。在整个实验研究的过程中的真实讨论学习,能够让学生切实体会到科学的发展就是质疑、争论和反复验证的过程。

本节课设计“点燃分别粘有铜绿和氧化铁滤纸”实验环节,旨在通过一系列问题的思考与回答,帮助学生建立比较完整的基于事实的证据推理的思维模型。如:实验原料中并没有木炭,那么反应物之一的碳从何而来?如何检验反应生成的铜和铁?在教学实践中,学生能够结合“蔗糖、面粉等物质灼烧能产生碳”这一事实,很容易想到滤纸燃烧炭化能形成碳,能够根据“铜绿为绿色粉末,铜粉为红色粉末”这一事实,提出观察固体颜色变化判断反应的发生。但学生也容易忽略了滤纸炭化形成的黑色物质对氧化铁产生黑色铁粉的干扰,同时学生也会因为知识储备有限的缘故,提出“产生红色物质一定是金属铜”以及“能被磁铁吸引的黑色固体一定是铁粉”等观点。教师在教学过程中通过“点滴式”提供相关信息,引导学生深入思考,引发学生的质疑意识,培养学生的批判思维,锻炼学生的逻辑思维能力与实验分析能力。

3.重视完整思考过程的课堂评价

化学的学习评价是化学教学活动中不可或缺的有机组成部分,而课堂教学交互活动过程中对于学生表现的评价是化学学习评价的一种重要表现形式。在日常课堂教学过程中,教师对学生表现的评价不但能够有效反馈学生知识掌握情况,而且能促进学生学科核心素养的发展。对学生回答问题的评判不能仅仅停留在“对”或“错”的二元评价上,应该允许存在“有道理”“有可能”之类的过渡态。教师在没有充分证据的情况下,不應轻易驳回学生的回答,而是应该从学生完整的思考过程、逻辑顺序等方面,全面给予反馈与评价。

本课对于“以赤铁矿为例,古法炼铁过程中发生的主要化学反应方程式有哪些”这一问题,整理出学生写出的相关化学方程式如下:

假若教师基于教材内容所提供的信息以及以往习题解答的经验,学生所呈现的化学方程式中①~③会评价为正确,而对于④~⑥则可能是被认为错误。但从学生角度来考虑,反应④~⑥的发生并非完全不可能,教师在评价学生的答案过程中,不可仅仅停留在呈现的答案本身,更要注重学生形成答案过程中的思维方式、逻辑关系、建构过程等,一切知识应该是可征询、可批判、可分析和可研讨的对象,也就是评价的标准应从“是什么”转变为“为什么”的方向。

4.关注化学学科知识的内在价值

启蒙阶段的初中化学教学,要求教师在学生解决问题的过程中帮助其形成对化学学科知识的基本认知,构建化学学科特有的认知模型,理解化学学科具有的内在价值。也就是在理解科学、技术、社会、环境相互关系的基础上,正确认识化学学科促进人类文明和社会可持续发展的积极作用。

本节课教学设计中“古今炼铁方式的比较”环节,教师通过相关视频与图文材料的展示,引导学生从现代化学学科的角度对“如何提高炼铁炉内炉温”以及“现代炼铁技术的改进方式”等问题进行深入思考。前期系统学习“认识化学变化”相关内容后,学生在新情境下也能够比较容易考虑利用改变燃料种类(使用高热值燃料)、增大反应物接触面积(粉碎矿石等)、增加氧气供应量(提高氧气含量)等方式加快反应速率、提高物质转化效率。结合提供数据与资料,师生课堂上针对石灰石形成炉渣及其合理化利用、高炉排放尾气的热量、燃料的回收与利用等方面的探讨,能够有利于学生对于工业生产中提高经济效益与环境效益的理解,增强社会责任感。

五、结语

教育的本质在于学生思维能力的培养,其教学目标是以学生思维训练的需要为核心。教师只有提升自身对于化学的学科理解能力,提高对化学学科知识及其内在思想方法的本原性、结构化的认识水平,才能更好地通过教学过程提升学生的学科理解能力,发展学生的学科核心素养。

参考文献

[1]王东航,陈进前.关于化学学科理解及其功能的思考[J].中小学课堂教学研究,2021(9):1-5.

[2]中华人民共和国教育部,普通高中化学课程标准(2017年版)[S].北京:人民教育出版社,2018:76,8-10.

[3]乔国才.增进化学学科理解准确把握教材内容[J].中学化学教学参考,2020(11):1-4.

[4]陈进前,关于“化学学科理解”的思考[J].课程·教材·教法,2022(1):110-116.

[5]叶兰峰.从实验走向工艺从工艺走向素养[J].中学化学教学参考,2020(11):28-30.