基于“宏观辨识与微观探析”剖析化学概念中的相异构想及其转变策略

2022-05-30董拥军

董拥军

摘要:化学概念是化学学科知识体系的基础,化学学习活动一般都是从现象、实验事实上升为对化学概念的学习开始。“HCl”作为重要的知识载体,在氧化还原反应概念及本质的学习和化学键概念的建立过程中都起着重要的作用,但学生对“HCl”的认识存着很多相异构想,实质上是对化学中的某些核心概念的理解偏离或背离了科学概念。文章基于“宏观辨识与微观探析”剖析与“HCl”有关的化学概念中的相异构想并提出了相应的转变策略。

关键词:化学概念;相异构想;“HCl”的认识;宏观辨识;微观探析;转变策略

文章编号:1008-0546(2022)09-0026-05中图分类号:G632.41文献标识码:B

化学概念是将化学现象、化学事实经过比较、综合、分析、归纳、类比等方法抽象出来的理性知识,它是已经剥离了现象的一种更高级的思维形态,反映着化学现象及事实的本质,是化学学科知识体系的基础。[1]化学概念犹如人的骨架一样,构成了化学知识体系大厦的钢架支梁。所以,化学的学习活动一般都是从现象、实验事实上升为化学概念的学习开始。建构主义学习理论认为,学习者的学习过程是建构在原有的认知结构和知识经验基础上的,学习的过程是一个主体主观积极建构的过程,而不是被动地吸收和存储外界所提供的信息。学生正式学习某一学科(如化学)前头脑中也并非一片空白,而是已经存在着他们对周围世界(化学世界)的看法和观点,这些形成的前概念,有些与科学概念方向一致,有些却相悖,这些偏离或背离科学概念的观点与认识即为“相异构想”[2]。

一、问题的提出

“HCl”作为重要的知识载体,在氧化还原反应概念及本质的学习和化学键概念的建立过程中都起着“脚手架”的作用。在以往的教学过程中,笔者发现学生对“HCl”的认识并不科学、全面,甚至会有不少错误之处。在今年校园招聘的现场,有位名校的研究生把“HCl”说成了“盐酸分子”。張琦、谷黎芳等老师在关于化学键的学生调研中,发现学生“对于物质的构成微粒,出现的问题比较大,集中体现在HCl上,全班有29名学生认为氯化氢是由氢离子和氯离子构成的,比例超过了50%”[3]。学生在学习这些概念之前,对“HCl”的认识到底如何,有哪些相异构想会使学生对科学概念的学习造成困难?教育心理学家奥苏伯尔认为:“影响学习最重要的因素就是我们要知道学习者已经知道了什么,我们应当根据学生已有认知的状况再去进行教学”。刘建伟等老师认为学生的“相异构想”有如下特点:广泛性、自发性、顽固性、隐蔽性、再生性。[4]

因此,了解学生对于“HCl”的认知以及由此而产生的思维习惯,尤其是了解学生有关“HCl”的已有概念中那些不太科学、不太全面甚至错误的想法与观点,是进行科学教育的基础和前提,对提高学习者学习氧化还原反应概念及本质和化学键概念的建立过程有着重要的意义。

二、有关“HCl”认识的调查

1.被试

在研究有关“HCl”的相异构想中,抽取南师大附属扬子中学两个平行自然班级,总计109位学生作为被试,收回有效样本82份,见表1。

2.研究工具与施测

本研究首先对《普通高中教科书化学必修第一册》和《普通高中教科书化学必修第一册教师教学用书》中关于“HCl”在氧化还原反应概念及本质的学习和化学键概念的建立过程中所起的作用进行梳理,严格按照《普通高中化学课程标准(2017版)》学业质量标准编制“‘对有关HCl的认识的调查问卷”测试题。

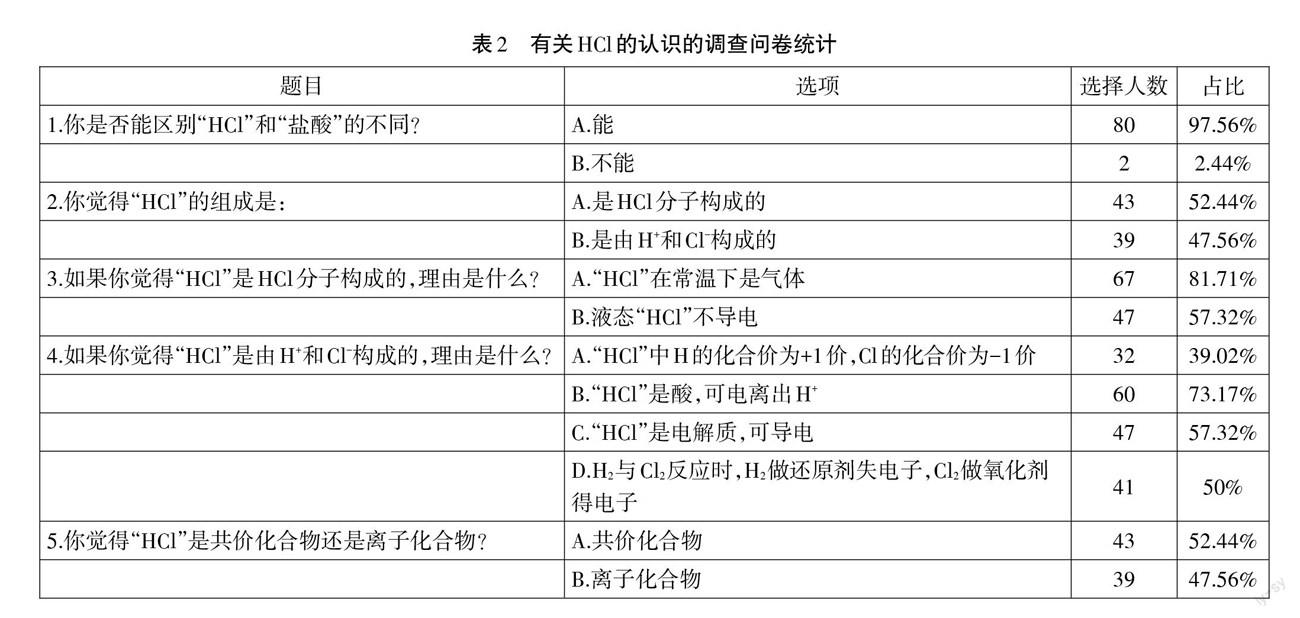

对“有关HCl的认识”的调查问卷,见表2。

(1)你是否能区别“HCl”和“盐酸”的不同?

A.能

B.不能

(2)你觉得“HCl”的组成是:

A.是HCl分子构成的

B.是由H+和Cl-构成的

(3)如果你觉得“HCl”是HCl分子构成的,理由是什么?

A.“HCl”在常温下是气体

B.液态“HCl”不导电

(4)如果你觉得“HCl”是由H+和Cl-构成的,理由是什么?

A.“HCl”中H的化合价为+1价,Cl化合价为-1价

B.“HCl”是酸,可电离出H+

C.“HCl”是电解质,可导电

D.H2与Cl2反应时,H2做还原剂失电子,Cl2做氧化剂得电子

(5)你觉得“HCl”是共价化合物还是离子化合物?

A.共价化合物

B.离子化合物

3.数据处理(本文所引用数据来源于“问卷星”)

三、基于“宏观辨识与微观探析”对上述数据的剖析

学科核心素养是学科育人价值的集中体现,是要求学生通过学科学习而逐步形成的正确价值观念、必备品格和关键能力。“宏观辨识与微观探析”是化学学科核心素养5个方面之一,是“变化观念与平衡思想”“证据推理与模型认知”“科学探究与创新意识”“科学态度与社会责任”的基础。作为“宏观辨识与微观探析”的核心素养要求学生:“能从不同层次认识物质的多样性,并对物质进行分类;从元素和原子、分子水平认识物质的组成、结构、性质和变化,形成‘结构决定性质的观念。能从宏观和微观结合的视角分析与解决实际问题。”在相应的课程目标中要求学生:“通过观察能辨识一定条件下物质的形态及变化的宏观现象,初步掌握物质及其变化的分类方法,能运用符号表征物质及其变化;能从物质的微观层面理解其组成、结构和性质的联系,形成结构决定性质,性质决定应用的观念;能根据物质的微观结构预测物质在特定条件下可能具有的性质和发生的变化,并能解释其原因。”[5]

1.三重表征转换产生的相异构想

根据Johnstone的观点,化学学习包括从宏观、微观上理解物质的性质和变化,并用化学符号表达,从而形成了化学学习中的三重表征:宏观表征、微观表征、符号表征。[6]就如“S”这个符号,它在宏观上可以表征为硫元素,也可以表征为单质硫,在微观上还可表征为硫原子。正是由于在化学中存在着一种符号表征宏观与微观含义的多重性,造成了许多相异构想产生于三重表征的转换,特别是有些重要概念中包含着微观和符号表征。正如“HCl”,它在“H2+Cl2=2HCl”中在宏观上表征为“氢气与氯气反应生成氯化氢”,在微观上可表征为“氢分子与氯分子反应生成氯化氢分子”,但都不能说成是“生成盐酸”或“生成盐酸分子”。而在“Fe+2HCl=FeCl2+H2↑”应该表征为:铁与盐酸反应生成氯化亚铁和氢气,而不能表征为:铁与氯化氢反应。也正是因为“在化学中存在着一种符号表征宏观与微观含义的多重性”的原因,在82位学生中还有2位学生不能区分“HCl和盐酸”。

2.首因效应产生的相异构想

从心理学角度分析,相异构想含有学生对化学现象的首因效应,即第一印象会对后继过程产生影响,第一印象最深刻、也最顽固。[7]高中学生接触“HCl”起源于《义务教育教科书九年级下册》第52页,在实验10-2(1)观察盐酸、硫酸的颜色和状态,填写的表格中出现了:盐酸(HCl)。[8]学生在阅读教材时很容易将盐酸与HCl等同起来。

在《义务教育教科书九年级下册》57页的实验10-7中,证明了盐酸能导电,“HCl在水中会解离出H+和Cl-”。这也是有47.56%的学生觉得“HCl”是由“H+和Cl-构成的”重要原因。

3.由联系激化过程导致的相异构想

大脑会与经常见到的事物建立更加密切的联系——记忆,如果所遭遇的陌生情境与曾经经历过的以往情境有类似时,大脑更易建立起比较现实的联系。学生在化学学习的过程中,经常接触到的是“盐酸”而不是“HCl气体”,在中学化学学习过程中学生书写与盐酸反应的方程式更多,所以学生把“HCl”更多与“盐酸”产生联系而导致相异构想。

4.由加工流畅性导致的相异构想

由于大脑容量有限,不可能轻易地处理所呈现的一切信息,所以大脑更倾向于对流畅信息的加工。由于不同学习者的已有认知结构和经验有差异,对于信息的敏感程度也一定存在着天壤之别,学习者更容易根据自己最顺畅的线索去理解信息并建构新的知识结构。因为学生对“盐酸”很熟悉,而对“HCl”不熟悉,所以学生在回答有关“HCl”的问题时,会首先联想到“盐酸”所具有的性质。

5.由表面相似性导致的相异构想

在日常生活中,我們发现许多表面相似的事物具有相似的性质,这种经验形成的“类推理论”容易诱使学生被外在的、非本质特征干扰。正是因为“HCl气体”和“盐酸”都可用化学符号“HCl”表征,这种表面的相似性很容易导致学生会认为“HCl气体”和“盐酸”的性质也具有相似性。因为“盐酸”是“酸”,所以会有73.17%的学生会认为“HCl”是酸,会电离出H+。

6.由过度概括导致的相异构想

学习者在认识事物时往往会加以归纳,这样可以使学习者在处理新问题时,帮助学习者解释、预测和迁移已有知识,所以如果学习者对所学知识进行归纳概括,就可以在一定程度上减轻学习新知识的负担。但是如果学习者没有充分考虑到所涉及的所有变量情况下,就笼统地概括所学的知识和规则,很容易因过度概括而形成相异构想。在氧化还原反应中一定存在着电子转移,有的是电子得失,有的是共用电子对偏移。在一个化学反应中,一种元素的原子失去电子(或电子对偏移),必然同时有元素的原子得到电子(或电子对偏向)。在反应时,所含元素的化合价升高,即失去电子(或电子对偏离)的物质是还原剂;所含元素的化合价降低,即得到电子(或电子对偏向)的物质是氧化剂。在“H2+Cl2=2HCl”反应中,学生很容易通过元素化合升降判断出H2做还原剂,Cl2做氧化剂。又由于过度概括的原因导致得出“H2与Cl2反应时,H2失电子,Cl2得电子”的相异构想。

7.由思维定势导致的相异构想

学习者在处理一个新的问题时,倾向于在以往的认知结构和经验中回忆,不断探索出现过的类似问题以及当时的解决方法和流程。这种思维方式可以帮助学生快速地解答类似问题。但思维定势有时却使得学习者的想法和思维僵化,也会带来一定的相异构想。由于在高中的化学方程式中,“HCl”代表“盐酸”的概率极高,大部分时间这种理解是正确的,学生再碰到“HCl”时,为了快速解答类似的问题,学生会沿着以往的思维定势去解决问题,出现“HCl”只代表“盐酸”的相异构想。

四、相异构想的转变策略

1.提高“宏观—微观—符号”三重表征的转换能力

由于三重表征转换容易产生相异构想,尤其是一种符号有时会出现多重含义的时候,那么我们转变相异构想也要从三重表征转换入手。学习者认识化学事物的过程一般为:从宏观物质或现象到微观构成或粒子,再到符号表征。

为了减少学生三重表征转换产生相异构想,需要加强学生将“符号”转换成“微观构成或粒子”再到“宏观物质或现象”的过程,从单向的思维过程转变成双向的可逆思维过程。

例如在学习“H2+Cl2=2HCl”时,学生除了会用符号表征这个反应外,还要会用语言表述出在宏观上的意义为“氢气与氯气反应生成氯化氢气体”,在微观上的意义为“氢分子与氯分子反应生成氯化氢分子”。

2.展示正确的化学用语表达,形成正向的首因效应

既然学生在学习化学时,第一印象会对后继过程产生影响,第一印象最深刻,那么在教科书上出现的化学用语就应该尽可能地不让人产生混淆,符号与宏观物质或现象及微观构成或粒子要尽可能地产生对应关系而不让人产生误解。所以在学生第一次接触“盐酸”时,应注明“HCl的水溶液”,并伴有对这两者不同之处的说明。

3.强化宏观辨识能力,提高学生微观探析水平

在学生学习“氯及其化合物”的内容时,“2Na+Cl2=2NaCl”反应和“H2+Cl2=2HCl”的反应并不是这节课学习的重点。大多数教师在处理“2Na+Cl2=2NaCl”反应会附加讲解:“钠在氯气中剧烈燃烧,反应生成大量的白烟,白烟就是氯化钠固体小颗粒”;在处理“H2+Cl2=2HCl”反应时会附加讲解:“氢气在氯气中燃烧,反应生成的是氯化氢气体,在集气瓶口与水蒸气结合,呈现雾状。”氯化氢是气体,在实验中我们并不能看到氯化氢气体的生成,但我们能观察到的是“集气瓶口出现大量白雾”,是因为生成的“氯化氢气体”溢出集气瓶与水蒸气结合。在实验“氢气与氯气”反应后,我们可以增设这样的问题:“在集气瓶内为什么没有看到白烟?”“为什么白雾不在集气瓶内生成?”这两个问题说明了——生成的氯化氢不是固体也不是液体,而是气体。

4.引发学生宏观性质与微观构成上的认知冲突,培养学生“基于证据的推理能力”。

所谓认知冲突,就是学生对新实验、新现象的认识与原有认知结构之间存在着无法包容的矛盾。学生学习新知识时,总是试图通过原有的认知结构来同化对新知识的理解,当遇到不能解释的现象时,就会引发认知冲突。[4]在学习“化学键”时,学生对“NaCl是离子化合物,由阴、阳离子构成”的认知并不困难,但对“氯化氢中没有阴、阳离子”却不好理解,因为这两者的水溶液都可以导电,有47.56%的学生认为因为“HCl是离子化合物”。学生对“离子化合物”“共价化合物”还不能很好地区分,学生还不能把“离子化合物”“共价化合物”与物质的性质(导电性和物质的状态)形成良好的联结。这时候展示“离子化合物”“共价化合物”与物质的性质(导电性和物质的状态)的图片(见表3)可引发学生的认知冲突[9]。

不管是物质的宏观性质:物质的熔沸点和物质的导电性,还是探析物质的微观构成:原子、分子、离子,都是我们寻找物质的宏观性质与微观构成之间关系的证据,也是我们推理“结构决定性质”的基础。经学生讨论得如下结论:(1)导电性好的化合物熔沸点高,在常温不可能是气体,离子化合物是由阴、阳离子构成,之间的作用力较强——离子键。(2)熔沸点低的纯净物(单质或化合物)导电性差,也就是说在常温下是气体的化合物就不可能是离子化合物,它们的微观构成也不可能是离子而只能是分子。

5.绘制概念图,形成良好的概念体系

概念图是由美国康奈尔大学的诺瓦克在20世纪70年代末提出,能形象表达命题网络中一系列概念含义及其关系的图解,是用来组织与表征知识的工具。[10]要求学习者围绕某一核心概念绘制与之相关的概念图,可以加强学生对核心概念内涵的理解和相关知识结构间逻辑关系的认识。在学习者已有原子结构知识的基础上,建立化学键的概念,从而使学习者可以从粒子间相互作用的视角,认识元素的原子如何构成物质,以及化学反应中物质变化的实质。

如图1所示,可以从两个视角分析关于“HCl”的一些认识:HCl气体中HCl分子间存在着分子间作用力,HCl分子内氢原子与氯原子之间存在共价键,这样从分子之间的相互作用和分子内原子之间的相互作用两个视角来看待粒子间的相互作用,可以较好地对关于HCl分子的相异构想进行转变。

五、结语

学生已有的经验、背景、语言、环境、教育经历的不同都会造成他们理解概念的角度和层次不同。学生在学习过程中往往会忽略宏观现象背后的微观解释以及“宏观—微观—符号”三重表征之间的互相转换。如果学生没有适当的原有知识用以统整新的知识到其原有的知识结构时,不管他听或读多少遍,这些知识都无法真正地被学生了解。[11]建构主义心理学家认为,任何学习者都不能代替别人学习,学习者学习的过程是一种自主建构的活动,只有当学习者自愿主动积极地建构,才会有现实而具体的效果。在“化学键”授课结束后,再次对学生进行“有关HCl的认识”的测试,在参与测试的67位学生中仍然有2位学生觉得“HCl”是离子化合物。参与测试的67位学生中仍有5人认为“HCl”是由H+和Cl-构成的。

对于这极少部分同学的相异构想已经不适合在课堂中进行统一的转变,只有通过个别访谈、个性化辅导等方式,通过让学生画出思维导图等方式使得学生内隐的思维显性化。我们只有知道学生在哪儿走上了“迷途”,我们也才能在那儿引领学生“重新步入正轨”,学生的相异构想才能得以转变。

参考文献

[1]孙建新.化学“迷思概念”的研究和教学对策[J].辽宁教育行政学院学报,2006(3):69-70.

[2]吴良根.探查中学生化学“相异构想”现状及转变策略[J].中学化学教学参考,2008(8):8-10.

[3]张琦,谷黎芳,等.化学键概念的学生调研及教学策略[J].化学教育,2012:12-15.

[4]刘建伟,等.中学生相异构想及其转变策略[J].教育考试研究,2005(8):46-49.

[5]中华人民共和国教育部.普通高中化学课程标准(2007版2020年修订)[S].北京:人民教育出版社,2020.

[6]罗秀玲.教师与学生部分核心化学概念相异构想的比较研究[J].化学教育,2008(1):31-33.

[7]沈金林,霍万林.从建构主义认识论谈相异构想的形成及纠正策略[J].中学物理教学参考,2005(7):2-5.

[8]人民教育出版社,课程教材研究所,化学课程教材研究开发中心.义务教育教科书(化学九年级下册)[M].北京:人民教育出版社,2012.

[9]保志明.证据推理与模型认知:“化學键”的教学与思考[J].中学化学教学参考,2018(7):16-19.

[10]陈浩,等.概念图技术在中学生化学相异构想转变中的应用研究[J].化学教与学,2019(10):15-20.

[11]刘瑞东.高中生化学平衡迷思概念的调查研究[J].化学教育,2006(8):44-47.