综合性国家科学中心高质量建设思路

2022-05-30谭慧芳谢来风

谭慧芳 谢来风

[摘要] 综合性国家科学中心属于中国特色的语境体系,从组成要素、形成条件、空间集聚分析,其概念可概括为:围绕国家战略需求,具备先进的重大科学设施、基础科研资源丰厚、创新能力突出、人才高度集聚、成果转化灵活高效、制度环境高度开放的科学要素集群中心和科创活跃区。粤港澳大湾区作为唯一一个涉及多个城市以及“一国两制”特殊制度安排的区域,具有独特的基础和优势,同时又面临大科学装置和国家实验室阙如、基础研究投入偏低、高水平科技人才不足等挑战,需要以深化体制机制改革创新、加快重大科技设施建设、强化国际科技创新合作、加快建设高水平人才高地、构建大湾区一体化科技市场为着力点,高质量建设综合性国家科学中心。

[关键词] 综合性国家科学中心 粤港澳大湾区 思路

[中图分类号] F127 [文献标识码] A [文章编号] 1004-6623(2022)04-0077-09

[基金项目] 国家发展改革委地区经济司2022年度研究课题:粤港澳大湾区内地一体化协同发展重大问题研究;全国港澳研究会2021年港澳研究项目:香港建设国际创新科技中心的现实条件及实现路径(HK-F-G-2021-14)。

[作者简介] 谭慧芳,湘南学院经济与管理学院,研究方向:区域经济、港澳研究;谢来风,通信作者,综合开发研究院(中国·深圳)港澳及区域发展研究所副所长,研究方向:港澳研究、区域经济、公共政策。

当前,新一轮科技革命和产业变革加速演进,科技创新成为主要经济体竞逐的新焦点。综合性国家科学中心作为国家科技领域竞争的重要平台,是国家创新体系建设的基础平台,有助于突破重大科学难题和前沿科技瓶颈,显著提升中国基础研究水平,强化原始创新能力。《“十四五”规划纲要》明确提出布局建设综合性国家科学中心的发展方针和目标,2016年以来,国家陆续批复北京、上海、合肥和粤港澳大湾区四大综合性国家科学中心,目前均处于探索建设阶段。粤港澳大湾区作为唯一一个涉及多个城市以及“一国两制”特殊制度安排的區域,如何发挥其独特优势高质量建设综合性国家科学中心,值得深入研究。

一、科学把握综合性国家科学

中心的内涵及使命定位

(一)综合性国家科学中心的内涵

综合性国家科学中心是新时期我国科技发展和实现高水平科技自立自强的重大抓手,是应对全球科学技术发展与全球科学中心转移增强国际科技竞争话语权的战略部署,体现了国家意志和地区战略。综合性国家科学中心概念的提出源于2016年12月国务院印发的《国家重大科技基础设施建设“十三五”规划》,该规划明确了综合性国家科学中心的基本特征,包括服务国家战略需求、设施水平先进、多学科交叉融合、高端人才和机构汇聚、科研环境自由开放、运行机制灵活有效。

综合性国家科学中心属于中国特色的语境体系,需要从组成要素、形成条件、空间集聚三个方面把握其内涵。

1. 组成要素。综合性国家科学中心由主体性要素、资源性要素、服务性要素和环境要素构成,即在政策、经济、文化等因素作用的科学创新环境中,政产学研创新主体围绕大科学设施群,形成由高校和科研机构组成知识生产群落,由企业构成知识应用群落,由中介机构、金融机构、咨询机构组成知识扩散群落,知识生产、应用、扩散三个群落相互协作,完成知识从产生到市场化的过程。

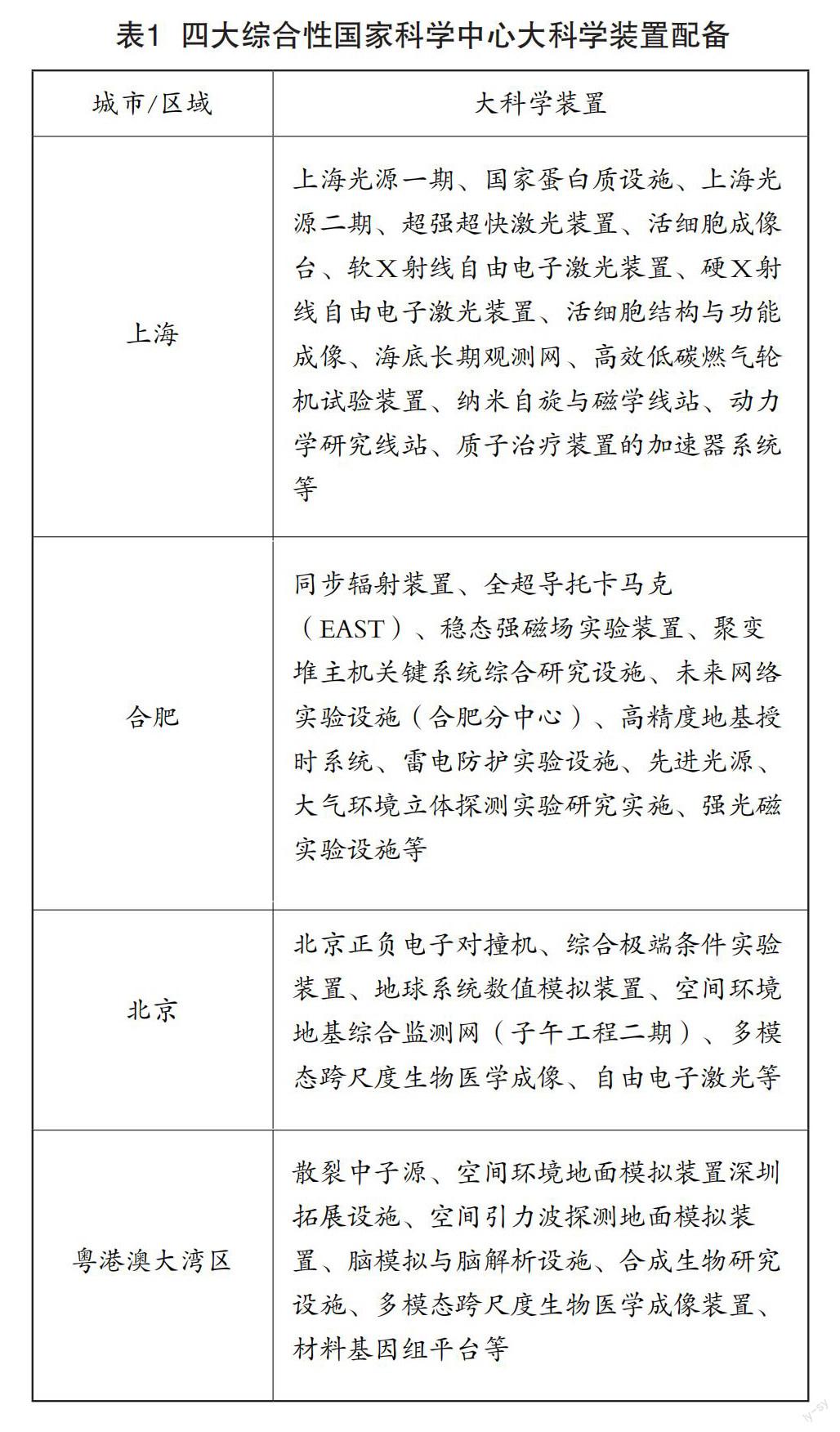

2. 形成条件。在科学中心兴起之前,往往有一段经济高速发展期和教育兴盛期。同时,在思想解放、政府支持等的共同作用下,形成了在国际科学领域有影响力的科学中心。我国目前所获批的四个综合性国家科学中心所在城市普遍经济基础较好(表1),近几年经济发展迅速,其创新资源、教育资源等都具备丰厚的基础,科技创新成果突出,拥有大量重大科学设施,是各大科研院校、研究机构、实验室等平台和基础设施的集群地,其建设、运行均获得国家和地区政府、高校、科研机构的大力支持和投入。

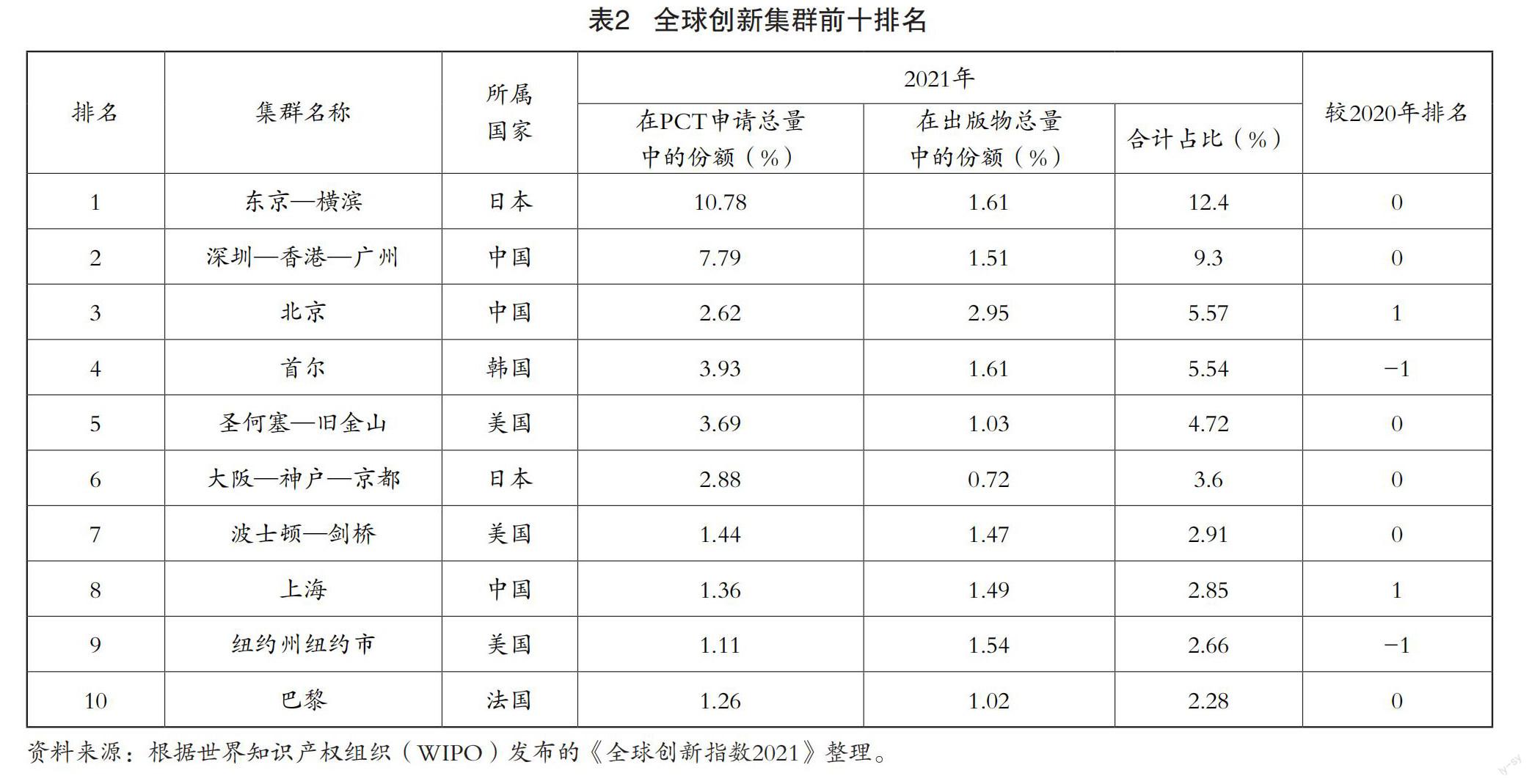

3. 空间集聚与空间载体。无论是以国家扶持为主,还是以市场引导为主的全球领先科技创新中心,能够综合性集聚资源是基本共性。以大科学设施群为主要硬件基础的综合性国家科学中心在空间上呈现出明显的创新集聚和辐射效应,如粤港澳大湾区的“深圳—香港—广州”科技集群,已成为全球第二大科技集群。大科学设施是综合性国家科学中心的核心载体,围绕重点领域,集群化建设大科学装置、国家实验室、超算中心等科研基础设施为发展原始创新提供了技术保障。

综上,综合性国家科学中心的内涵可以概括为:围绕国家战略需求,具备先进的重大科学设施、基础科研资源丰厚、创新能力突出、人才高度集聚、成果转化灵活高效、制度环境高度开放的科学要素集群中心和科创活跃区。其内核主要表征为科学技术与经济社会、思想文化、人才教育、政治制度等要素的系统一体化和要素间的良性互动机制。

(二)建设综合性国家科学中心的战略意义

1. 服务国家高水平科技自立自强、建设科技强国的本质要求

党的十九届五中全会提出“把科技自立自强作为国家发展的战略支撑”。习近平总书记提出要从加强科技原创性、提升国家创新体系效能、推进科技体制改革、打造国际化的创新生态,以及充分吸纳并激发人才动能五大方面推动未来我国科技发展。建设综合性国家科学中心的目标在于实现更多关键核心技术自主可控,原创性重大成果和高水平科技供给持续涌现,做到原创和引领力强,对经济社会发展的支撑和带动作用强,应急应变和应对重大风险挑战的能力强,这是我国高水平科技自立自强的本质要求。综合性国家科学中心建设以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,面向世界科技前沿、面向国家战略需求、面向国民经济主战场,围绕重大科学问题和关键核心技术突破,为建设世界科技强国、实现中华民族伟大复兴贡献力量。

2. 顺应科技发展趋势和科学中心转移规律的内在要求

从全球百年科技史来看,伴随着世界科学中心的转移,主要发达国家在不同发展阶段,均从国家战略高度认识和强化科技创新在经济社会发展中的核心地位。当前,新的科学中心正在转移,亚太地区极有可能形成下一个科学中心。建设综合性国家科学中心,就是要建设一流高校和科研机构、辐射区域性创新、探索科创体制机制创新,从而汇聚全球创新资源并突破重大科学难题和前沿科技瓶颈,着力建设全球科技创新高地,为发展成为世界科学中心奠定坚实基础。

3. 应对国际科技竞争、保持与全球科技发展无缝衔接的必然选择

世界百年未有之大变局加速演进,世纪疫情影响深远,美对我实施科技管制影响持续,世界各国都把强化科技创新作为实现经济复苏、塑造竞争优势的重要战略选择,积极抢占未来科技制高点,科技创新成为大国博弈的主要战场。我国建设综合性国家科学中心,就是要全面提升基础研究能力,加快产业基础高级化、产业链现代化,打造驱动经济社会发展核心动力引擎,在面对全球竞争时保持综合优势。与此同时,在“双循环”新发展格局中,建设综合性国家科学中心,是更加开放的而不是封闭的,必须充分利用全球创新资源,深度融入全球创新网络。习近平总书记在视察香港科学园区时指出,“希望香港发挥自身优势,汇聚全球创新资源,与粤港澳大湾区内地城市珠联璧合,强化产学研创新协同,着力建设全球科技创新高地”。建设综合性国家科学中心,是更大力度推进国际科技合作、保持与全球科技发展无缝衔接的必然选择。

4. 我国实现高质量发展的关键抓手

改革开放以来,我国通过快速发展制造业成为“世界工厂”,出口持续为我国经济带来强劲增长动力。但我国一直面临经济规模大、质量不高的问题。从全球各大城市发展经验来看,技术发展和创新产业成为经济新动力的重要来源。全球化正在促进新一轮产业发展,我国已经进入创新驱动的高质量发展阶段,就是要推动经济从规模型、速度型增长向高质量发展转变,在发展动力上从要素驱动、投资驱动转向创新驱动。我国需要依赖科技创新加快重塑竞争新优势,全面推进数字化转型,促进创新型经济发展,加快推动产业新旧动能接续转换。以重大科技基础设施为抓手的綜合性国家科学中心建设是增强国家战略科技力量的重要举措,对于加快提升高水平科技创新、打造新经济发展引擎具有重要意义。

二、粤港澳大湾区综合性

国家科学中心建设的优势和挑战

2020年7月,粤港澳大湾区(以下简称大湾区)综合性国家科学中心先行启动区获批。不同于其他单一城市的综合性国家科学中心,大湾区以深圳为主阵地、结合多地优势及资源协同共建。大湾区在创新集群、高科技企业、部分基础学科、数字经济等方面具有较好基础和优势,同时在大科学装置和国家实验室、研究投入与高水平科技人才、核心技术、科技创新生态系统等方面仍有较大提升空间,这些难题需要系统性、创新性的举措来攻克。

(一)基础和优势

1.“深圳—香港—广州”创新集群位居全球第二

自世界知识产权组织《全球创新指数报告》(GII)于2017年开始设置创新集群分类以来,“深圳—香港”创新集群一直位列全球第二,仅次于“东京—横滨”创新集群(表2)。2021年全球创新指数报告将“深圳—香港”创新集群扩展为“深圳—香港—广州”创新集群,尽管排名未变,但表明大湾区创新集聚和创新协同持续发展,形成了区域性创新生态。北京、上海和南京分别位列第3、第8和第21,但尚未与周边城市形成创新集群。

2. 大湾区高科技企业一枝独秀

科技部“高新技术企业认定工作网”数据显示,广东现有国家级高新技术企业突破6万家,比排名第二的江苏多出2.3万家。根据广东省政府发展研究中心的数据,截至2021年底,广东共有新型研发机构277家、科技企业孵化器989家、众创空间986家,规上工业企业建立研发机构比例达到40%,国家级和省级企业技术中心分别为101家和1407家。国家技术创新示范企业47家,数量居全国前列。2020年大湾区(主要是内地城市)PCT专利申请量为28098件,约为北京的2.9倍和上海的5.4倍。

3. 基础研究能力持续提升,部分学科处于世界领先水平

根据QS2022年世界大学排名,大湾区有5所高校(全部为香港高校)排名进入世界百强名单,领先于北京(2所)和上海(2所)(表3)。GII数据显示,大湾区(主要是深港穗)发表的科学论文数量为118600篇,与东京湾区(143832篇)和纽约湾区(137263篇)差距不大,超过旧金山湾区(89974篇)。学科方面,香港科技大学和香港大学的数学和工程科技、香港中文大学的数学计算机科学及信息系统等,均排名世界前列。广东有6个学科进入基本科学指标数据世界1‰,分别是中山大学的化学和临床医学,华南理工大学的工程科学、材料科学、化学和农业科学。

4. 重大科技设施布局建设步伐加快

截至2021年底,大湾区共有50个国家重点实验室,其中广东30个、香港16个、澳门4个;拥有29个国家工程技术研究中心,其中广东23个、香港6个。此外,广东拥有10个省实验室、396个省重点实验室,以及国家超算广州中心、国家超算深圳中心、散裂中子源、南方光源等11个重大科技设施,深圳光明科学城、东莞中子科学城等正规划建设一批科技设施。与北京、上海、合肥三个综合性国家科学中心相比,大湾区重大科技设施的规划建设正迎头赶上。

5. 数字经济发展位于全国首位

大湾区在5G、人工智能等领域具有领先优势,5G基站数和专利数量、国家级工业互联网跨行业领域平台数量等均居全国第一,华为、中兴的5G标准必要专利分别占全球总量的15%、11.7%。中国信息通讯研究院数据显示,2021年广东数字经济规模达5.9万亿元,连续五年全国第一,占GDP比重达47.4%,远超全国平均水平(39.8%),数字经济竞争力超过京沪苏浙,排名第一。

6. 北部都会区为粤港澳大湾区综合性国家科学中心建设提供新空间、新机遇

北部都会区建设是香港在“一国两制”框架下,以战略高度和跨境思维,第一次系统性谋划与内地更紧密、更全面、更深层次的合作,是香港参与综合性国家科学中心建设新的载体和平台。创新科技产业是北部都会区产业发展重点,有望打造香港“金融+科创”新发展格局。尤其是新田科技城的规划建设,为综合性国家科学中心塑造新的空间载体。《北部都会区发展策略》规划增加约150公顷的创科用地,提出规划发展占地11平方千米的香港硅谷——新田科技城,设立“生命健康创新科研中心”等重大科研平台。北部都会区将形成研发、生产及投融资服务完整组成的创科产业生态系统,与居住及社区服务和谐结合,成为类似美国硅谷的创科人才能够汇聚在此工作及生活的综合社区。长期来看,北部都会区将与深圳南部各区实现无缝衔接,科技创新资源充分交融,为大湾区建设综合性国家科学中心提供更大引擎动力。

(二)面临的挑战

1. 大科学装置和国家实验室阙如

目前我国依托综合性国家科学中心建设,已经建成22个国家大科学装置,其中合肥8个、北京7个、上海5个,大湾区暂无,规划建设的16个国家大科学装置中也未在大湾区布局。目前全国共有21个国家实验室(含筹建),其中北京、上海和安徽分别有9家、1家和4家,大湾区暂未规划建设。相比国家重点实验室,国家实验室定位更高、投资规模更大、学科覆盖面更广。大科学装置和国家实验室阙如,基础研究难以得到有力支撑,大湾区科技产业发展后劲不足、难以持续。

2. 基础研究投入偏低,高水平科技人才不足

目前大湾区R&D投入强度(2.7%)与纽约湾区(2.8%)、旧金山湾区(2.8%)差距不大,但基础研究投入占R&D比例仅为4.7%,远低于北京(14.8%)和上海(7.8%),也低于纽约湾区、东京湾区等。高校科研机构投入占R&D的比重,香港超过50%(香港R&D投入强度长期低于1%,规模较小),广州为18.9%,其他城市的R&D主要是企业内部研发行为,占比超过90%。科技人才方面,根据《2020年中国科技统计年鉴》,2019年广东研发人员总数约为109.2万人,远高于北京(46.4万人)和上海(29.3万人),但其中博士人数(5.2万人)不到北京(10.8万人)的一半,与江苏(5.2万人)和上海(4.3万人)相当。

3. 核心技术“非自主化”现象较为普遍

突出表现为关键核心技术依赖进口。据相关统计,广东电子信息产业所需芯片及国产工业机器人基础功能部件等90%以上依赖进口。精密减速器、伺服电机、传感器及气动元器件等基础功能部件,精度和可靠性均差距较大,长期依赖进口;基础性、系统性工业软件存在空白,高端检验检测仪表仪器几乎完全依赖进口。调研发现,广州在汽车超高清视频显示面板、高端技术软件,东莞在半导体关键核心零部件、电器机械数控机床关键零部件等方面均依赖进口,表明大湾区高科技企业核心技术“非自主化”现象较为普遍。由于美国实施技术封锁,大湾区高科技企业参与国际专利技术交易、对外科技交流合作、引进先进技术等均受到影响。

4. 科技创新生态有待优化和提升

除了大学、实验室、企业等科技主体,风险投资(VC)、天使投资、知识产权服务、智库等金融和科技服务机构也是创新集群的重要组成部分,如旧金山湾区集聚超过全球30%的风险投资,高校科研成果转化率保持在30%—40%之间,孕育出高通、英伟达、苹果等科技巨头。大湾区科技创新生态差距明显,2020年广东风险投资717.2亿元,深圳和广州仅为477.5亿元和179.5亿元,远低于北京(1917.6亿元)和上海(1058.3亿元),大湾区高校研究成果转化率不到10%。根据Crunchbase报告,2020年全球超大规模(超过1亿美元)风险投资轮数,旧金山湾区、北京和上海排名前三,分别为79轮、66轮和41轮,深圳和广州为11轮和7轮,低于杭州(14轮)。

5. 美对我科技方面的管制对大湾区的影响较大

根据美国商务部网站数据,截至2020年底,被列入美国出口管制实体清单的中国企业和机构共362家(含中国台湾8家)。中国已经超过俄罗斯,成为数量最多的国家。其中,北京、江苏、上海分別有61家、23家和20家。大湾区176家(广东37家、香港92家及华为海外子公司47家),占比为48.6%,是受美国科技制裁最严重的地区,其中128家为科技和设备制造类,占比达73%。北京和上海被列入实体清单的多为大学和科研机构,江苏则约50%为制造企业。除了海事、超级计算、航运等个别领域,大湾区企业大都属于5G、芯片、人工智能、新能源等战略新兴产业和未来产业,大湾区抢占下一代科技制高点、发展数字经济等均受到较大影响。

三、粤港澳大湾区综合性国家

科学中心高质量建设思路

大湾区建设综合性国家科学中心与北京、上海、合肥等地区相比,独特性显著,一是需要多个城市协同共建,二是具有香港和澳门两个与国际科技网络衔接畅通的战略通道,这是服务国家实现高水平科技自立自强的重要战略资源,其独特性不可取代。因此,大湾区综合性国家科学中心建设须站在世界科学中心的高度并立足实际情况,发挥独特优势,创新政策举措,采用系统思维、战略思维和开放思维,走出一条建设综合性国家科学中心的独特路径。

(一)深化体制机制改革创新

一是探索实施科研组织“新型举国体制”。发挥大湾区市场机制优势,构建新型举国体制框架下的科研范式。首先,改革科研项目组织实施方式。建立高效的科研创新组织体系,完善基础研究经费拨付和管理办法,研究建立重大科技基础设施建设运营多元投入机制。其次,建立支持企业发挥技术攻关主体作用的机制。建立企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系,鼓励和支持企业参与和主导重大科技项目。再次,构建大科学装置网和科研设施信息库,建立大湾区科技资源共享网络平台。

二是探索科研监管制度和研究机构管理模式创新,释放科技产业和机构活力。一方面,开展新经济市场准入与监管改革,建立更加弹性包容的新技术新设备新产品监管制度。另一方面,创新研究机构管理模式。通过理事会、科学政策委员会和财政委员会等管理架构,形成市场化、契约式、弹性化管理模式。

三是构建国际通行科研管理体制。推动大湾区内地城市深度对接香港及国际科研管理制度,在科研项目评审、经费支出、成果转化、激励制度等开展全过程创新。开展顶尖领衔科学家支持方式试点,围绕国家重大战略需求和前沿科技领域,遴选全球顶尖领衔科学家,给予持续稳定的科研经费支持,在确定的重点方向、领域、任务内,由领衔科学家自主确定研究课题,自主选聘科研团队,自主安排科研经费使用。

(二)加快重大科技设施建设

一是争取更多国家级科技设施布局在大湾区。以深圳、广州、东莞等内地城市为核心,争取国家实验室、大科学装置和项目布局建设,弥补基础研究短板。紧抓香港北部都会区建设契机,在信息、生命科学、生物技术等关键领域,争取国家科技部等部委支持,在香港规划建设国家实验室、国家工程研究中心以及大科学设施,推动在前沿科学领域和无人区取得重大突破和科学发展。

二是设立大湾区重大科研基础设施决策机构。参考欧盟科研基础设施战略论坛(ESFRI),争取由国家科技部指导,广东省政府和香港、澳门特别行政区政府主办,在粤港澳大湾区科学论坛基础上,设立大湾区重大科研基础设施决策机构,统筹大湾区现有大型科研基础设施建设管理和未来规划建设,形成科研资源网络。

三是共建共享大科学设施。联合争取国家支持,共同建设大科学装置、国家实验室等国家重大科研基础设施,聚力开展关键核心技术攻坚。根据《国务院关于国家重大科研基础设施和大型科研仪器向社会开放的意见》,推动港澳国家重点实验室、国家工程技术研究中心香港分中心等机构与大湾区内地城市大型科学仪器共享平台合作。

四是建设大型跨境科研机构。借鉴美国博德研究所及英国弗朗西斯·克里克研究所模式(表4),由粤港澳三地知名高校、科研机构联手,共同设立新型跨境研发机构,在医学、生物学、化学、计算、工程、数字、物理学等科学领域实现粤港澳跨境科研计划以及国际科研计划,探索机构科研资金来源为中央政府、地方政府、企业、慈善捐赠及投资收入等,机构运营上独立于高校、企业和政府。

(三)强化国际科技创新合作

一是粤港澳共同发起“大湾区国际大科学计划”。贯彻落实习近平总书记在中央人才工作会议上的重要讲话精神,争取由国家科技部指导,粤港澳共同发起“大湾区国际大科学计划”,重点聚焦脑科学、基因工程、传染病学、人工智能、深海发现等前沿科学领域。在大科学计划项目管理上,可参考欧盟“人脑计划”(Human Brain Program)、“量子技术计划”(Quantum Technologies Flagship Project)等。规划实施一批具有高水平、前瞻性、战略性的科学计划、科学工程与重大科技项目,如“大湾区创科产业旗舰研发计划”,支持生物医药、量子科学、半导体研发等重点专项。

二是吸引全球顶尖大学集聚,以大学为载体推进国际科技合作。发挥香港科研基础和国际化环境、大湾区内地城市创新氛围活跃和科技产业配套超强的优势,吸引国际顶尖大学在香港北部都会区、前海合作区、光明科学城、广州南沙等地区设立校区,与香港的公立和私立大学联合办学,早期可以先集中设立研究生院和研究院。共同争取中央支持清华大学、中国科学技术大学等国家顶尖理工类大学在北部都会区布局,集聚全球高端创新人才,推动基础研究重大攻关,成为带动北部都会区创新科技产业发展的“锚项目”。

三是深化科创规则与国际衔接。充分发挥香港对接国际规则的制度优势,同时也要主动深化与内地规则衔接,做好内地与国际的“转接口”。一方面,做好国际规则的“转译者”,针对粤港澳三地在科技创新管理体制、法律规则、范式标准等方面的差异性,香港主动承担科创体制机制和规则标准的衔接和协同工作,推动粤港澳大湾区科技创新规则一体化发展。另一方面,做好大湾区科技创新国际标准的“制定者”,组织力量牵头部署,制定5G、人工智能等行业的示范标准,推动中国标准“走出去”。

(四)加快建设高水平人才高地

一是研究制定全球一流基础研究人才目录。优先引进一批获得诺贝尔奖、图灵奖、菲尔兹奖、巴尔赛奖等世界顶尖奖项的基础研究型领军人才,建立“卡脖子”关键核心技术攻关与基础研究人才库,制定实施大湾区人才专项行动计划。高标准引进国际科技领军人才及国内外知名院士,以院士、科學家等为核心带动形成一批开展前瞻性基础研究和引领性原创研究的高水平研究机构和团队。

二是在大湾区内地城市率先探索技术移民制度。支持河套、前海等区域率先开展技术移民试点,逐步实现境外科技人才工作许可、工作类居留许可“一窗受理、同时取证”,进而争取审批权限下放至都市圈其他城市。

三是创新科技人才评价体系。坚持以创新价值、能力、贡献为导向建立人才评价制度体系,探索建立不同类型人才的针对性评价体系。对于基础研究人才,以同行评价、研究成果质量及对国家、社会的影响力等为重要评价因素。对于应用研究型人才,以市场评价、创新创造业绩贡献等为重,不将学历、论文论著等作为限制性条件。对于科技成果转化人才,注重转化效益效果评价,关注产值、利润等经济效益和吸纳就业、节约资源、保护环境等社会效益。坚持科技人才在科研项目中发挥核心作用,对技术路线、科研项目管理具有灵活自主决定权,最大程度激发人才潜力。

(五)构建大湾区一体化科技市场

一是以“创新集群”加强大湾区区域产学研创新协同。“创新集群”(Innovation Cluster)是全球科技创新发展的趋势,也是粤港澳大湾区建设综合性国家科学中心的独特优势。“深圳—香港—广州”创新集群连续多年位列全球第二,仅次于日本的“东京—横滨”创新集群,表明大湾区内部城市间的创新合作非常活跃。一方面要推动香港国家重点实验室、工程技术研究中心等载体与深圳、广州等城市的实验室、大科学装置等开放共享,共建科技设施网络。另一方面要搭建跨境科技成果转化平台。在“深港创新圈”等基础上,在前海合作区、河套深港合作区、光明科学城等特定平台,建设产学研一体化基地,大力引进科技中介服务机构和合同研究组织(CRO)等组织。

二是粤港澳共同设立科创基金。由广东省政府和港澳特区政府科技部门牵头,统筹设立政府引导、市场资本参与的科创基金,用于支持以粤港澳高校、科研院所、研究中心、新型研发机构为试点,开展基础研究和应用研究基金资助计划。并根据实际需要,逐年增加科研合作几乎按项目的资助范围、扩大科研基金资助力度,提高粤港澳科研合作项目在科技创新研发支出中的占比,发挥两地政府推动“基础科研+成果转化”的积极作用。

三是以河套合作区为“小切口”,建设“中国科技特区”,探索科研要素跨境高效便捷流动政策体系,打造全球科技枢纽。争取国家科技部等部委支持,在河套深港科技创新合作区实行最开放的科研制度和最宽松的科技政策,针对性打造“中国科技特区”。首先,对合作区要素跨境流动作出特殊安排,实现“通关自由”。如科研人员通关方面,对于进出合作区的国际科研人员,颁发多次出入、时间灵活的特殊签证,实现国际科研人员“无感通关”。科研物资通关方面,出台合作区深圳园区专项特殊监管政策,构建专属海关监管模式。科研资金方面,在确保金融安全的前提下,实行有别于一般外汇进出、最为宽松便捷的特殊监管政策。其次,对合作区科技创新环境作出特殊安排,推动“研究开放”。如实行便利获取知识产权的开放政策,即在专利形成前,允许知识产权无偿获取和使用;在合作区允许合格的香港及国际科研机构在《中华人民共和国生物安全法》框架下开展干细胞、基因治疗等研究和应用。再次,对合作区信息跨境流通做出特殊安排,强化“数据支撑”。在合作区建设“国际数据港”,加大力度开展国际互联网访问跨境数据流动试点。在合作区内探索内地与香港、美国、欧盟等有关数据保护、交易等方面的规则对接。

四、结 语

作为最新批复的综合性国家科学中心,粤港澳大湾区综合性国家科学中心建设迎来重大机遇。特别是在香港提出规划建设北部都会区,横琴、前海和南沙等重大平台相继发布国家级方案,光明科学城、松山湖科学城等先行启动区建设深入推进等背景下,国家部委战略支持、粤港澳三地协同共建的力量将更加强大,大湾区有望探索出建设综合性科学中心的独特、高效、可持续的发展路径,为大湾区建设成为世界一流湾区和城市群提供核心动力支撑。

[参考文献]

[1] 赵雅楠,吕拉昌,赵娟娟,等.中国综合性国家科学中心体系建设[J].科学管理研究,2022,40(2):7-13.

[2] 曹方,王楠,何颖.我国四大综合性国家科学中心的建设路径及思考[J].科技中国,2021(2):15-19.

[3] 谭慧芳,谢来风.粤港澳大湾区:国际科创中心的建设[J].开放导报,2019(2):61-66.

[4] 谢来风,谭慧芳,周晓津.粤港澳大湾区框架下香港北部都会区建设的意义、挑战与建议[J].科技导报,2022,40(7):23-35.

[5] 谢来风,谭慧芳.“一带一路”项目风险管理与香港的角色[J].科技导报,2021,39(2):104-116.

[6] 世界知识产权组织. 全球创新指数报告2021[EB/OL].[2021-09-20].https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2021.pdf.

High-Quality Development of Comprehensive National Science Center

—Taking Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area as An Example

Tan Huifang, Xie Laifeng

(School of Economics and Management, Xiangnan University, Chenzhou, Hunan 423000; Department of Hong Kong, Macao and Regional Development, China Development Institute, Shenzhen, Guangdong 518029)

Abstract: The comprehensive national science center belongs to the context system with Chinese characteristics. From the analysis of its constituent elements, formation conditions, and spatial agglomeration, its concept can be summarized as follows: based on national strategic needs, it has advanced major scientific facilities, abundant basic scientific research resources, and outstanding innovation capabilities, a cluster center of scientific elements and an active area for scientific and technological innovation with a high concentration of talents, flexible and efficient transformation of achievements, and a highly open institutional environment. The Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area, as the only region involving multiple cities and the special institutional arrangement of “one country, two systems”, has unique foundations and advantages. At the same time, it faces the lack of large scientific facilities and national laboratories, low investment in basic research, and high-level science and technology. Challenges such as shortage of talents, it is necessary to deepen the reform and innovation of systems and mechanisms, accelerate the construction of major scientific and technological facilities, strengthen international cooperation in scientific and technological innovation, accelerate the construction of high-level talent highlands, and build an integrated technology market in the Greater Bay Area. Science Center.

Key words:Comprehensive National Science Center; Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area; Thinking

(收稿日期:2022-07-10 責任编辑:张 洁)