审辩式思维下的物理实验教学

2022-05-30林根旺

摘 要:审辩式思维要求不轻易相信大家公认的结论,能遵从内心想法,做出不受他人影响的判断。教育的发展要求不仅传授学生知识,更要注重审辩式思维能力的培养,物理实验可以创设更多的可供学生质疑、审问、慎思、明辨的物理问题和物理情境,帮助学生更好地得到思维上的训练。

关键词:审辩式思维; 物理实验;质疑

1 培养学生审辩式思维的重要性

审辩式思维起源于二十世纪二十年代,美国教育家杜威把这个概念引入到教育界,这种思维模式要求不轻易相信大家公认的结论,遵从内心想法,不放过任何疑问,能根据自己的学识、体会、经验,通过分析、审问、慎思,做出不受他人影响的判断[ 1 ]。

在我国,经过几十年的发展,教育观念有了一定的进步,可在许多人眼里,依然认为学生的学是一个接收“公理准则”的过程,教师的教是一个向学生灌输“公理准则”的过程,认为让学生掌握知识、公理、定律是教学的首要任务。这种教学方式,会让学生渐渐地失去怀疑精神和好奇心,压抑学生的创造性,窒息教育的活力。在信息高度发达的今天,获取知识可以说是轻而易举,对于学生来说,学习特定知识或标准答案已经不那么重要了,而是对所接收的信息进行分类筛选,经过审辩,判断各种信息的对错或轻重,做出利弊选择。北京语言大学谢小庆教授提出:“与发达国家相比,今日中国教育最缺乏的就是审辩式思维的培养。” 中国科学院大学白春礼院长也认为,当前教育的重点是要引导学生善于把大胆质疑与谨慎断言有机结合,大力提升批判性思维能力。高中物理学科的核心素养也明确提出要培养学生科学思维、创新、科学态度和责任。时代的发展要求不能再机械地灌输直接的结论和知识,而应在课堂上更注重提高学生的审辩式思维能力,发挥学生的积极性和主动性,使学习不仅是掌握知识的过程,更是一个通过审辩和质疑提升个人能力的过程。

2 物理实验与审辩式思维

有专家指出,要让一个人真正具有审辩式思维的风格和习惯,仅仅停留在思考层面是远远不够的,如果他不能将思考的结果应用于解决实际问题,审辩式思维就没有融入到这个人的血液中,成为这个人的基本能力。基于这样的观点,物理实验应该是培养学生审辩式思维的最佳平台。

事实上,正是物理实验中存在的实际问题和审辩式思维的有机结合,一次次推动物理的发展和社会的进步。比如人们对原子结构的认识上,汤姆孙在认真分析和研究阴极射线实验基础上,提出了面包葡萄干模型;汤姆孙的得意门生卢瑟福依据α粒子散射实验结果:绝大部分α粒子几乎没有发生偏转,只有少数发生大角度偏转,提出了原子的核式结构模型;卢瑟福的学生根据氢原子光谱分析实验,结合量子理论,建立了玻尔原子模型。三代物理学家都是在实验事实的基础上,对前人的理论进行质疑、完善,提出自己的观点,从而推动原子物理学跨越发展。又比如科学家在研究物体运动的历史过程:被称为“百科全书学者”的亚里士多德根据直接的生活现象提出“物体越重,下落越快”,伽利略却对这位前辈的说法产生了怀疑,他提出一个类似这样的问题:一块大石头以某种速度下降,大石头绑上降落伞后会以另一速度下降,那么,按照亚里士多德的论断,大石头绑上降落伞后变得更重了,后者速度会大于前者速度;而事实上是绑上降落伞后,大石头下降的变慢了,后者速度小于前者速度,可见亚里士多德的观点是不正确的[ 2 ]。基于这样的质疑,才有后面著名的“比萨斜塔实验”,成就了物理学史上的一段佳话。

作为物理教师,有义务把审辩思维融入到实验课堂中,创设可供学生质疑、审问、慎思、明辨的物理问题和物理情境,预留给学生合适的对问题审辩的时间和空间,帮助学生更好地得到思维上的训练。

3 审辩式思维下的物理实验案例

3.1 “怪坡”实验

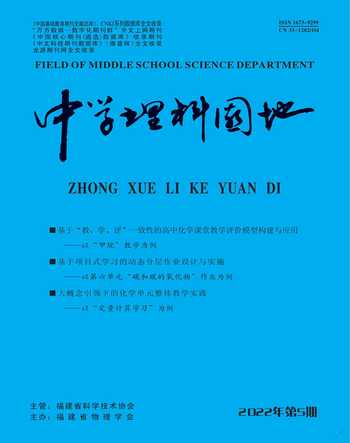

实验简介:在厦门文曾路与文屏路的交叉路口,有个著名的旅游景点“怪坡”,这个“怪坡”怪就怪在东西会从坡底滚到坡顶, 如水倒在路上会向坡顶流动,骑自行车上坡时很轻松,不用踩踏板也会加速到达,下坡时不用力踩就骑不动,无论如何试,都是这样的。可以把这个奇妙的现象搬到课堂上,实验的器材很容易准备,一个一面开口的箱子(把家里的抽屉拔出来即可),一块长度适中的木板,一个容易滚动的圆柱体,两块大小不同的垫块,还有带摄像头的电脑。器材的安装如图1所示:先将木箱放在水平面上,木板铺放在箱底,用较大的垫块将右端垫高,用较小的垫块将木板左端垫高。

将摄像头对准箱口,调整摄像头的角度和位置,使得镜头里只能看到木板、小垫块和箱底(切不可看到大垫块和水平面)这时我们就可以在电脑屏幕上观察到画面如图2所示。在实验中可以看到,在图1视角下观察物体是在上坡,在图2视角下观察物体是在下坡。

审辩过程:图2条件下,由于摄像头的视线被限制在箱内,判断木板的倾斜方向只能以箱底和小垫块作为参照对象,这时我们会直观地感觉到左边高,右边低。将小圆柱体轻轻的放在斜面上,就会观察到小圆柱体从坡底向坡顶滚动,“怪坡”也就出现了!而当不看屏幕直接观察时,就对其中的“内幕”一目了然,其实“高”处是低,“低”处是高。生活中的“怪坡”也是由于當地周围特殊的地理环境产生的视觉误差。

3.2 离心运动应用——自行车气嘴灯

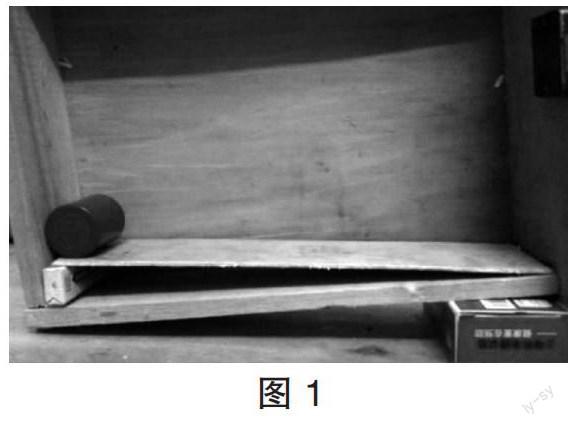

实验简介:自行车气嘴灯,一般直接旋接在轮胎气嘴上,长度8 cm左右,如图3右边所示,在骑行过程中,随着车轮的旋转,气嘴灯就会亮起来,形成绚烂多彩的圆形图案,与神话传说中的哪吒的“风火轮”类似;自行车停止时,气嘴灯又会自动熄灭。我们可以直接在课堂上演示,让同学用手指捏住灯头部分圆弧甩动,灯就会亮起来;如果捏住的是底座部分,再怎么用力甩,灯也不会亮。

审辩过程:之所以会出现上述现象,是因为气嘴灯上装有离心开关,其原理如图3左边所示,车轮停止转动时,导电弹簧处于原长状态,接触不到铜帽,离心开关处于断路状态;当自行车处于行驶状态,离心运动使弹簧伸长,离心开关处于闭合状态,接通电路使气嘴灯点亮;如果是捏住的是底座部分甩动,弹簧压缩,灯就更不可能亮了。

3.3 徒手劈砖

实验简介:徒手劈砖是以前走江湖卖艺的人经常表演的一个节目,可以成为讲解惯性知识的很好的生活素材。一般人想要徒手把砖劈断,是有一定难度的,在课堂上可以先请力气大的男同学上来试一试。如果在下劈前,悄悄地将砖的一端翘起,如图4所示,这种状态下把砖劈断是比较容易的。

审辩过程:之所以出现如此巨大的差别,是因为在把砖的一端翘起的状态下用力下劈,砖在碰桌子前已有一定的速度,由于惯性,砖头要保持向下运动的状态,所以,砖块更多的是被“撞断”而不是被“劈断”的[ 3 ]。

3.4 静电现象实验

实验简介:带静电的物体会吸引轻小的不带电的物体,仔细观察会发现,使用不同材质的轻小物体,实验现象还是有差别的。用带负电的橡胶棒去靠近锡箔屑,观察到的现象是锡箔屑被吸引到橡胶棒上后又迅速向空中散开,如果是靠近纸屑,会发现纸屑被吸引到橡胶棒上很久都不会掉下来。

审辩过程:根据静电感应的知识,当带有负电的橡胶棒靠近不带静电的物体时,不带静电的物体靠近橡胶棒的一端会感应出正电荷,远离的一端会感应相同数量的负电荷,由于异性电荷在近端,引力大于斥力,如果不带电的物体是轻小的,就会被吸引过来。锡箔屑碰到橡胶棒后迅速散开,是因为锡箔屑是导体,碰到后很快就和橡胶棒带同种电荷,由于同种电荷相互排斥而迅速散开;纸屑是不良导体,自由电荷很难从橡胶棒转移到纸屑上,所以会一直被吸附着[ 4 ]。

3.5 简易直流电动机

实验简介:做一种简单的直流电动机模型,两个带有凹槽的金属支架通过导线与一节干电池相连接,一根涂有绝缘漆的粗导线绕制成长方形线圈,如图5所示,将线圈架在两个金属支架上,调整位置,让长方形线圈可在支架上自由转动,一磁性较强的磁铁置于长方形线圈的下方,开始时线圈平面竖直并保持静止。接通电源后,如果左、右两侧与支架接触部分的绝缘质都刮掉,线圈只会来回摆动;要让线圈持续转动起来,应将左右与支架接触部分的下半侧绝缘质都刮掉,上半侧绝缘质都保留。

审辩过程:若将漆包线左、右与支架接觸部分的绝缘质都刮掉,线圈开始在图示位置,电源刚接通时,根据左手安培定则,长方形线圈受到顺时针方向的安培力(从右向左观察)而转动起来,转过半周后,会受到逆时针方向的安培力而使其减速回摆;如果是将两转轴下侧的绝缘质都刮掉,上半侧保留,在图示位置刚接通电源时,线圈的受到顺时针方向安培力而转动,转过半周后,绝缘质仍存在,电路断开了,线圈没有受到安培力,但由于惯性,线圈还是会继续转动,转过一周后,线圈再次受到同样顺时针方向的安培力,这样转动就可以持续下去。

参考文献:

[1] 谢小庆. 审辩式思维在创造力发展中的重要性[J]. 内蒙古教育, 2014(6):13-15.

[2] 刘培姣. 物理实验与创新教育[J]. 湖北工程学院学报,2004(6):124-127.

[3] 林根旺. 快乐课堂 师生共享[J]. 中学理科园地, 2017(3).

[4] 曹文龙, 许光明, 于振华,等. 静电对残膜吸附作用的影响因素试验研究[J]. 农机化研究, 2017, 39(12):161-164.