画囊充盈 笔随时代

2022-05-30骆晓

江苏可谓是明清以来中国绘画史上才人辈出、各领风骚的一方宝地。从吴门画派、松江画派、扬州画派、金陵画派一脉而下,20世纪20年代,又有吕凤子、徐悲鸿、张大千等画坛名流云集南京,浓厚的艺术氛围经久不衰,包容万象。也正因如此,新中国成立后筹建地方画院时,江苏紧随北京、上海,以当仁不让之势迅速组建起了省国画院。

其后,随着1960年画院13位画家的两万三千里壮游写生及“山河新貌”写生作品展的在京举办,这一画家群体逐步在现代中国画坛树起了“新金陵画派”的旗帜,当中尤以傅抱石、钱松喦、亚明、宋文治、魏紫熙为代表。而作为江苏省国画院吸收的第一批画家,游历写生祖国河山的参与者,“新金陵画派九老”之一的张晋(1906年-1988年),被掩于上述诸位名家的光芒之下,所受到的社会关注和理论界研究甚微。

张晋是苏州人,读小学时,便表现出了较高的绘画天赋,当时学校聘请的美术老师苏州山水画家樊少云(1885年-1962年),是清末民初吴门名家陆恢(1851年-1920年)的弟子,画法承袭“四王”,兼学恽寿平、石涛等,因而为张晋提供了较为正统的山水画启蒙。1924年,樊师引其入顾仲华门下,进一步开拓和精进技法。顾仲华于山水、花鸟、人物画无所不精,在吴门书画界颇有名望,并在当地创办有“顾氏国画学社”,广纳人才。张晋跟随他学画山水的同时,在花鸟和人物方面也有所长进,尤其是摹古的仕女画,得唐寅、仇英、费丹旭遗风。后又经顾仲华推荐,考入苏州美专,进行科班训练,主修国画,旁习素描、水彩。1932年,考入上海新华艺术专科学校,毕业后便长期在中小学校美术教员的工作岗位上,兼事教学与创作。

诚然,张晋在新金陵画派中论学识、论才情、论气魄皆算不上一流,但倘若论画技之全面、论画风之多样,他恐是有过之而无不及的。因而,要把握新金陵画派的整体面貌,张晋亦是不容忽视的一部分,他对中国画传统,尤其是北宗传统的承袭;对中国与西方画理、精工与写意画法的融合;在新时代山水画反映现实的要求下进行的创新尝试,都有其独特的价值和贡献。故本文将从其技法的全面性、笔墨的现代性,以及其绘画的局限性三个方面展开对张晋山水画的粗浅评析。

一

张晋的画学启蒙在苏州,他的老师一辈们大都继承了自明代沈周、文徵明以来“集大成”式的师古传统,吴门的后学不似董其昌之后的松江画家们排斥院体画、不重北宗画,最终走向“四王”程式化的、技法单一化的文人山水画,而是讲求绘画技法上的“集古”式学习和兼容并包。文徵明在《题沈石田仿宋元名家山水十六帧》中曾赞叹曰:“自非集大成者,畴能至此?若予小子,虽欲学步一家,效颦一种,乌能得其仿佛哉?”册页中沈周除了学所谓南宗画家之外,亦临仿了南宋院体画家刘松年、李唐之作。这种广泛的取法主张一直延续到张晋的老师樊少云、顾仲华一辈,两位皆是山水、花鸟、人物并通,而尤以山水画面貌多样,技法全面。少年时代的张晋正是在这样的环境熏陶下打下了扎实的国画基本功。并且,随着他考入美术专科学校,又得以从这种传统的师徒相授模式走进学院科班式的现代美术教育,学习西方素描、水彩,扩充画理知识,进一步拓展和锤炼技法。中西两种不同的学画路径,使他在写生过程中较好地兼顾了传统的石法、树法与科学的透视、色彩原理。并且在描绘点景人物时,透露出了较强的人物线描和素描功底。

作品《淮阴船闸》表现的是岸边货船准备出发通过闸口的场景,展示出一派繁忙热闹、经济腾飞、人心激越的气象。船只是古代界画中的重要题材,张晋在借鉴传统的同时,以更为复杂的透视关系、更清晰的明暗关系、更概括的线条造型,融西画造型之原理于其中,塑造出了较强的现代性。同时,精准的人物动态把握,是作品的一大亮点,不论是船头收锚的、撑杆的,还是岸上吃力搬货的、飞奔运货的,他对每一个小人物的造型都毫不懈怠,身体的比例、动作,衣物的褶皱、颜色都处理得当。作为山水画家,其现代人物画的创作水平绝不逊色于专业的人物画家,想必在前期写生中做了充分的积累。

遗憾的是,张晋的早期作品留存极少,不足以令我们一窥全貌。其最直接的原因或许是1967年在“破四旧”的运动中,他忍痛焚毁了大量自己早年的仕女画、仿古画[1],誓与旧文化划清界限。但值得注意的是,1930年,即进入苏州美专的前一年,师从顾氏学习期间,他的工笔青绿山水画作品《江南岸》便已入选第一届全国美展,足以证明他早期古典绘画功力的拔群。而1947年创作的四条屏《仿古山水》,以王翚、米芾、王蒙、黄公望四家的笔意,表现春、夏、秋、冬的四季景致,展示出了他在山水画方面基于临仿,又不局限于临仿的较强表现力。

张晋最具特色的青綠山水、工笔山水技法,远追仇英,细谨而妍美,精工而耗神,在新金陵画派中自成一格,为他人所不及。亚明曾称其为“当代袁江”(1),对他古典工致的画风赞赏有加。而正因其取法的多面性,在画面的色彩运用上,张晋也不囿于文人画清新淡雅的格调,颇敢用重色、用金色,营造出与众不同的庄严华贵气象。典型的作品如《枣红柿熟高山绿》,此图为二次创作,1960年写生于西安的同名作品中,已有了较为成功的表现,树石虽用写意画法,赋色也较为清淡,但在色彩上已经有意识地树立起红、绿色强烈对比的审美趣味。次年,他在写生稿的基础上再次创作此画,艳惊四座,色彩的浓度被大大提高,原本山体的淡赭色被用厚重的矿物颜料朱砂取代,其鲜艳程度与画面近景的熟透的柿子相当,却并未夺去柿子树的光彩,因为张晋改用了工笔树法,仔细用墨笔勾勒了每一片叶子的形状,再敷以浓重的石青、石绿色,使其分量感大增,而后又用金泥复勾了石青色的树叶,使之宛如一支蓝、青、红、黑、金编织的交响曲。厚重、浓烈、富有层次、震撼人心,同时又透露出如同敦煌壁画般神秘热烈的味道。在重彩之余,他巧妙地用淡墨、淡彩、留白来糅合虚与实、紧与松的关系,将北宗画与南宗画的意趣浑然结合。如此精彩的作品,是绝不能没有全面且扎实的技法作为支撑,单凭灵感、才情所企及的。所以,傅抱石看到这幅画就讲张晋是“稳扎稳打,画囊特别丰富”。

二

江苏省国画院的两万三千里写生成行的背景,是传统的山水画无法承担起写照社会主义新貌的任务。在中国画改头换面表现新时代精神时,人物画首当其冲完成了向现代人物画的转型,花鸟画亦很快走出了热烈繁盛、欣欣向荣新道路,而传统深厚的山水画也亟待一场顺应时代的大变革。大型现代化的工厂、新修的道路高楼,都是古人画中从不曾出现的新景象,是这一代山水画家们无处借鉴、必须创新的历史使命。既然无法“师古人”,那便不得不走出去“师造化”,所谓“外师造化,中得心源”,在这一写生的过程中,画家们师心、师目、师造化,现代山水画才出现了千人千面的生机与繁荣。

上述作品《枣红柿熟高山绿》所描绘的场景,是毛主席等领导人在延安居住过的窑洞。但张晋并未平铺直叙地刻画窑洞的外观,而是颇有巧思地将其置于画面一侧的远景,夹在两座高耸的大山之间,半遮半掩,隐隐约约。观者的视线在被前景的果树和中景的红土山吸引之后,才被经由一条从前景蜿蜒向后的小道和几辆运输车辆的牵引,聚焦到窑洞之处。傅抱石称其:“内容相当完整,而又表现出中央领导住处肃穆、庄严,又简单朴素,在经营位置上也可以看出作者有意识要求‘变的动向。”

的确,在饱看沃游的这个阶段,是张晋艺术创作上最富有创造性和生命力的时期,过去数十年的技法积累,在此时厚积薄发,佳作连连,灵光闪现。比如1960年绘就的《春光一片,幸福万年》,就非常巧妙地将花鸟画与山水画进行了衔接。整个画面尺幅仅56cm×82cm,却通过西方焦点透视的原理,极大地拉开了近景桃花与远景山水的距离,使咫尺之卷有千里之势。桃枝的描绘精细但不刻板,丝毫不输花鸟画家,花朵浓艳的红色与淡绿的风景之间,用一片粉色的桃林做了衔接过渡。远处的新式建筑、建设工地、工厂、电塔,路上的汽车、自行车,令这乍看明清小青绿山水的画风平添了许多现代气息。热烈浓艳的繁花、繁忙的城市景象将传统的山水画格调、水彩风景画的透视糅合一气,相得益彰,求变创新的野心尽展纸上。

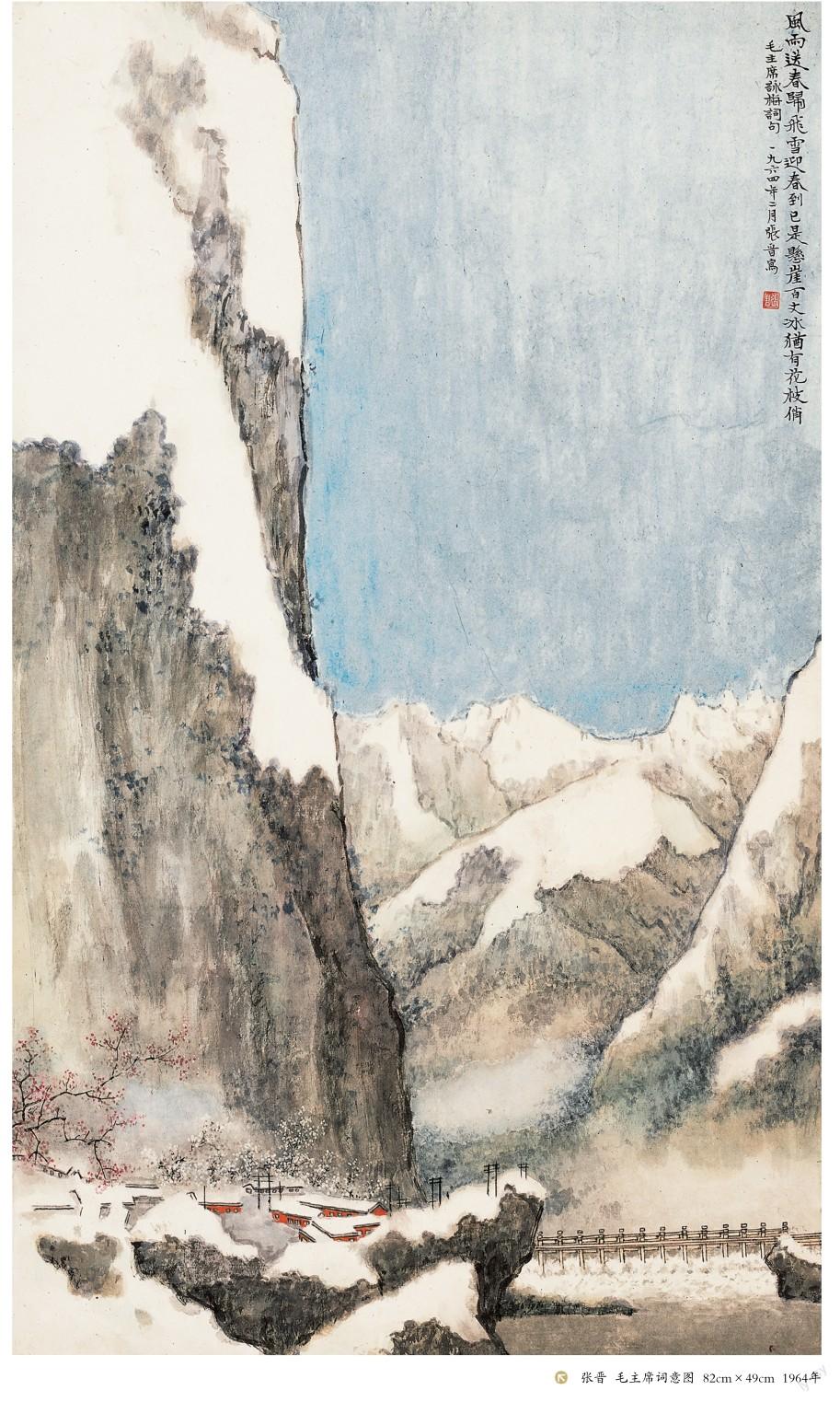

但要论张晋在山水画发展最大的贡献,则莫过于探索了青绿山水画法的现代应用。沿着《枣红柿熟高山绿》的成功路径继续探索,他在1964年连续创作了像《寥廓江天万里霜》《春风又绿江南岸》一类运用工笔重彩树法的作品。《寥廓江天万里霜》是为毛主席词意画,在傅抱石开创了用山水画表现毛主席词意,从而赋予其新时代精神的做法后,全国画家一呼百应,20世纪60年代的人、山、花各科中均涌现了此题材的创作,张晋亦在建国15周年之际屡次尝试。这件作品以秋天的红叶树为前景,全以双钩法画叶,重彩点染,繁密而厚重,最后又点缀以金色,展现出沉着隆重之美。《春风又绿江南岸》则是春天的景象,青绿意味更浓,细勾的叶片密不透风地布满画面的下半部分,呈现一种强烈的压迫气势,唯有底部几只林中的白鸡留给了观者一丝喘息。而上半部分则大量留白,以笔简意在的写意画法画出,寡淡轻盈。两个部分以一条清晰蜿蜒的边缘线区隔,像极了八卦的阴阳两极。厚重的矿物颜料与华丽的金线令画面充满了装饰性的美感,阴阳两极般的构图和表现又极富新意。而1985年作的《天平红枫》可以说是这一独特个人风格的巅峰表现。细密的红枫叶层层叠叠,被勾勒得巨细无遗,它们聚合成林,在画面中顶天立地,红透了半边天,视觉效果颇有震撼力。这种扎实厚重的感觉,来自不厌其烦的工匠精神,文人画家们笔下是出不来的。所以,张晋的这一路画风在金陵乃至全国都是独树一帜的,他从青绿、金碧山水的源头中化出了符合时代气息的活水。

三

不过,即便有佳作傍身,张晋的艺术成就也是不足以令他跻身新金陵画派一线代表之列的。从他的作品来看,20世纪60年代是一个飞跃期,不管是质还是量上,都有爆发式的表现。可惜的是此后的20年,其艺术境界没能再上一台阶,相反地,呈现出了一种俗气和匠气。比如1979年的《香洲》《柳阴路曲拙政园》等表现江苏园林景观的作品,亭台楼阁刻画精细,飞檐翘角画得极为尖锐夸张,线条平直僵硬缺少变化,应当是借助了界尺工具而沦落为了生硬的界画。若是对比20世纪70年代同样以建筑为主体的作品《拙政图》《华东建大遗址》等,便不难发现,那种承袭文人小写意山水画法的、线条疏松灵动的建筑表现荡然无存,取而代之的是一种剑拔弩张的紧张感和不协调感。而这种不协调感主要源自画面中树石、草地、水面所用的写意手法,即在除建筑和前景树石外,皆未像传统界画一样精勾细描,尤其是水中的睡莲,直接用湿笔淡彩点出,导致了两种画法之间难以兼容的状态。

除了筆墨线条的问题外,后期张晋在设色上亦逐渐走向了甜腻。色彩求多求艳,在园林主题的作品中,常用石青、石绿画树,大红、墨色、赭石渲染建筑,花青染水面,曙红、钛白点花树,总是将不少于5种的高饱和度的颜色汇聚在不大的尺幅内,导致了视觉上的驳杂和媚俗。或许这正是他晚年对于融合界画技法与写意山水,青绿设色与水墨淡彩的新尝试,但很显然,这一系列尝试是以失败告终的,从画面呈现的效果来看是一种格调上的倒退。学者刘毅甚至指出:“特别是渲染技法的过度运用,对于后来二、三代江苏山水画坛的甜、腻、俗的格调和气息有一定的误导作用。”[2]

究其原因,张晋的理论功底相对薄弱,对画史脉络的把握不及傅抱石等人清晰,在临仿古人的路上,偏重于学习技术,而在审美趣味上琢磨有限,对于自己的画风定位和探索方向,实际上是不清晰的。在20世纪60年代与新金陵画派诸位同道紧密交流,互相观摩,甚至吸收理念的过程中,他的作品呈现出与他们接近、趋同的面貌,在许多写意画法的写生作品中,画工气息被彻底掩盖,并且青绿工笔的基本功成就了他出彩的个人特色。但20世纪70年代以后,他由于个人身体原因,外出与画家同行们的交流机会骤减,曾自刻印曰:“聊作闭门人”“七十老翁以书为伴”,画风也随即与该画派其他成员拉开了差距。其技法水平仍在,但作品中的高雅格调、精妙巧思却日渐丧失了。当我们看他1981年的作品《川橘丰收》,会感觉那双钩画叶、密不透风、青绿朱红撞色的前景橘林,与赭石与墨色皴擦点染的写意远景大山,都仍是熟悉的“配方”,但组合起来两个部分分居画面上下,中断以一横带留白和淡赭渲染的水岸隔开,仿佛两种符号语言的互不相干、强硬拼凑。着实令人遗憾——这一个人风格突出的画风并未在其晚年得到精进升华。

另一方面的原因,是他作为中学美术教员,长期居于一地,视野受到一定的限制。傅抱石曾记录写生团成员情况称:“我们的生活圈子大都非常狭窄,尤其我们五老(余彤甫、钱松喦、丁士青、傅抱石、张晋),多数长期范围在‘暮春三月,草长莺飞的江南,个别还是由于此行才第一次渡过长江。”[3]从张晋的生平经历来看,学习工作辗转于苏州、上海、南京等地,有记载的1960年之前的出游写生活动,也仅有1951年参加“苏州市新國画研究会”,与谢孝思、余彤甫、费新我、顾仲华等人去往江苏吴县一次,和1956年前往安徽黄山一次,的确未曾渡江。董其昌说:“读万卷书,行万里路,胸中脱去尘浊,自然丘壑内营,立成-鄂。”没有饱览山川的眼界,则胸中内营的丘壑只能是前人笔下的图示。在他自称“闭门人”的晚年,山水画的创作便成了对既已成熟的技法、图示的融合嫁接游戏。

总体而言,张晋作为职业画家,在具备全面而成熟的绘画技法的同时,能在中国山水画现代转型的时代洪流中,有紧跟时代、推陈出新的追求,已经诚为可贵。而与新金陵画派同道们在写生壮游中产出的大批表现祖国河山新貌的精品力作,也足以令他名留画史。虽然由于自身在学识、眼界上难以消弭的局限性,他终未能跻身为画派的一流代表,但仍不失为一位画囊充盈、笔随时代的优秀画家。

(作者:骆晓,中国美术学院艺术学理论博士,浙江师范大学美术学院教师)

注释:

[1]袁成亮.青绿山水铸辉煌[J].书画研究.2015(7):114-117.

[2]刘毅.论张晋山水画艺术风格及其意义[M]//周京新.江苏省国画院名家系列·张晋卷.南京:江苏文艺出版社,2017:86.

[3]傅抱石.傅抱石论艺[M].上海:上海书画出版社,2010:219.

参考文献:

(1)杨明义.近日楼散记[M].南京:江苏美术出版社,1998:123-125. 袁江(1662年—1735年),字文涛,号岫泉,江苏人,清代职业画家,师法明代仇英,擅长楼阁工整的界画。

本专题责任编辑:石俊玲