“数”“形”交错促理解

2022-05-30张树伟

张树伟

[摘 要]在小学数学教学中适当地渗透数形结合思想,以“形”的直观弥补“数”的抽象,以“数”的准确反哺“形”的粗略,对学生的长远学习大有裨益,学生一旦具备了数形结合的基本思想,就能贯通图形问题和算术问题,实现学习上的优势互补、互利互惠。

[关键词]数形结合;概念;几何图形;数字运算;解决问题

[中图分类号] G623.5[文献标识码] A[文章编号] 1007-9068(2022)14-0094-03

在小学数学中,数与形永远是并驾齐驱的,一直贯穿整个教学的始末,这与初中阶段的代数与几何不谋而合。代数的前身就是小学阶段的算术,几何的前身就是小学阶段的平面图形。到了高中、大学阶段,它们就会巧妙融合,衍生出一门新学科——解析几何,用代数知识解决几何问题,可以用函数图像反映数量关系,数与形合二为一,辩证统一,不分彼此。数形结合思想的萌芽就是建立在这样的背景下的,它可以看成是解析几何的萌芽阶段,在小学数学阶段起着至关重要的作用,既是一种重要的数学思想,又是一种解决数学问题的捷径和王牌武器。笔者结合自己的教学实践,谈谈教学中数形结合思想的渗透策略。

一、在数的概念中起步

万事开头难,数形结合思想的渗透最好从识数阶段开始,数域是小学学段的一个重头戏,既是基础,又是贯通全套教材的线索,更是全部数学知识赖以生存的土壤。但对于小学生而言数字的定义是朦胧的,因此,教师不妨借助图形,将可视化的图形与抽象的数字勾连起来,用清晰的图形线条来揭示算术概念中的本质,将抽象的运算转化成直观的图形,从而为学生构筑数学概念的楼宇,夯实地基。

在数学教学中,通过数字与图形的和谐统一和高度对应,引领学生经历构建概念、理解概念及应用概念的全套过程,以感性的图形来证明和诠释理性的概念,学生慢慢从感性材料中脱离表象,在思维深处建立抽象概念,这样的理性概念可谓根基浑厚。

如在教学“分数的初步认识”一课时,教师可借助各种各样的感性材料来揭示分数的内涵,从而让学生直观感知分数的存在与用途。

教师在设计情境时,用符号来深入刻画“一半”的意义。可以选用图形符号,也可以选用文字符号,还可以选用特殊字符,如 [ ] 、[12]等,在比较与商议中凸显符号的长处:简明扼要、形象直观,胜过千言万语。与此同时,也要让学生学会使用图形语言去表达分数。

在诠释分数概念之后,讲述符号背后的分数发展史,让学生接受数学历史文化的熏陶,充分感受分数的发展脉络。可以将各个历史阶段分数的表示法陈列出来,比如中国、埃及的先民们,都各自有独特的分数表示法(如图1),可惜这些表示法最终没有流传下来,直到人们发明了分隔符号“—”,“[12]”这种表示法才算正式“落地”,并保留至今。最后,人们统一国际标准、创立数轴模型,在数轴上的整数坐标之间安插分数坐标。

除了借用这种半数半图的形式深刻揭示分数的含义,教师还可以为学生的理解途径和渠道提供形形色色的材料,将分数与整数统合到一条数轴上,帮助学生在完备的数域中捉摸分数的地位。

在整个小学阶段,许多数域(如小数、百分数等)的概念教学,教师都要精心设计,谋篇布局、通盘考虑,利用图形的直观优势,让“形”成为最佳的佐证材料,将“数”的来源和本质阐释清楚,打通图形与数字之间的壁垒,也让“形”成为学生思维向更高处攀升的跳板,学生对数字概念的认知自然会从浅薄走向深邃。

二、在数的运算中加速

在算术教学中,将算法背后的算理推向前台,直接呈现在学生面前,让学生在学习算法时不得不重视算理,应该成为教师教学的一大风向。教师应该用心在算术教学中渗透数形结合思想,用一些形象直观的图形,清楚地演绎出算理,帮助学生借助图形促进思维快速发展,以图形促进数字运算的可感可触,从而实现由算理到算法的“反哺”。

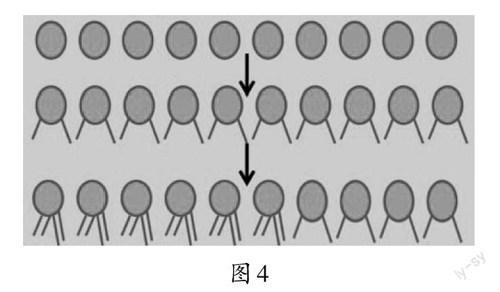

如在教学“两位数加两位数的进位加法”时,教师应该先指导学生摆小棒,尝试计算19+18,再如图2所示,结合小棒合并的直观图,一边对照小棒数量一边抽象出数字,利用小棒的捆数和竖式的对应性(1捆对应十位数字1,1根对应个位数字1),推演竖式计算的过程和原理,用摆小棒与列竖式“双线并行”的方法演绎“满十进1”的深刻道理。在这里,直观操作是为了攻克计算时的思维障碍和理解难点。

在操作后,学生慢慢就会不依靠小棒,抽象出纯数字计算的整个流程。而在后续的教学中,直观图并没有失去利用价值,仍可以发挥余热,学生可以回顾学习经历,利用直观图来反思整个数字计算过程,为竖式计算的每一步追根溯源,看看每一步计算的来源,为每一步的运算找到原型和“母体”,为数字竖式计算找到与直观图形这一“母体”维系关系的“基因”。

因为竖式计算中的每一步都能找到它在直观图形中的“基因片段”,所以学生能轻易地理解并接受“满十进1”的合理性和必要性,实现算理与算法的高度统一。

又如在教学“分数乘、除法”的知识时,教师可以使用矩形塑料片作为直观材料,让学生通过分块、涂画的手工操作,将“数”的运算变换为对“形”的裁剪取舍,从而借助图形语言来认识并掌握分数乘、除法的算理。将数形结合的思想融入数学运算中,为图形和数字找到新的契合点,将算法的本质揭露無遗,为算理和算法齐头并进、水乳交融增添新料。

三、在解题中起飞

1.用数形结合化复杂为简单,厘清数量关系

数量关系是一切算式的存在基础,没有数量关系的数字就不可能存在于同一个算式中。课程标准指出,要从现实生活或具体情境中抽象出数量关系。数量关系不是凭空产生的,而是源于生活实际,缺少了现实生活情境支撑的数量关系就是空中楼阁,对一些应用题,分析其中数量关系反而成了重点和难点,列式计算倒是其次,因其数量关系繁多庞杂,学生很难全面掌握,想一个个记忆,更是难如登天。

如果充分运用数形结合思想,就会事半功倍,特别是巧妙运用线段图等直观地呈现各种复杂、不同类别的数量关系,更是起到快刀斩乱麻的作用,线段图就像是一把破解数量关系的万能钥匙。

如解决“快餐店、电玩城和数码城在香港路的同一边。快餐店距数码城280米,电玩城距数码城350米。快餐店距电玩城多少米?”这一问题时,大部分学生只会一根筋地认为快餐店与电玩城分别在数码城两侧,列式为280+350=630(米)。教师如果能引导学生用线段图来表示三者的位置关系,就会引起学生警觉:快餐店、电玩城和数码城各在什么位置呢?用线段图就能清楚、直观地展示两种可能,如图3。

直观的线段图不但可以激发学生的浓厚兴趣,还可以让复杂的关系变明朗,让抽象的问题变得形象具体,帮助学生从对比强烈、泾渭分明的线段图中提炼数量关系,建立基本的数学模型,提高解决问题的效率。

2.用数形结合化抽象为直观,巧解经典

如鸡兔同笼问题“已知鸡和兔一共有10只,一共有32条腿,求鸡和兔各有几只?”这类问题,传统解法林林总总,列方程解答、枚举法、假设法。方法虽多,但对于小学生来说却感觉处处受限、处处掣肘。比如中低学段的学生,对方程一无所知,用列举法容易挂一漏万、丢三落四,假设法的数量关系十分抽象,而且存在多种变化,虚实交错,真假难辨,弄得学生晕头转向,不知哪个条件是真实的,哪个条件是假设的。

那么,采用什么办法能够让低年级学生也能参透这个经典难题呢?答案就在眼前,非数形结合莫属。

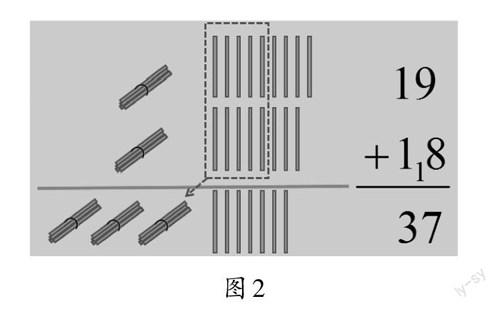

如图4,先用圆圈表示10只动物。假设这10只动物全是鸡,那么每只鸡有2条腿,把腿补齐,只有20条腿,和总腿数相比,显然还有32-20=12(条)腿没着落。如果每只鸡再增加2条腿,这样一来就有12÷2=6(只)鸡需要“多长”2条腿,显然这是不可能的,那么只有6只鸡变成兔子,才能多出12条腿,于是得出兔子有6只,鸡有4只。

在类似的教学中,都可以让学生按照题意画图,通过直观图将抽象的算术问题直观化,这种做法看似小儿科,其实迎合了儿童心理,因为小学生此时正处于动作运算阶段向逻辑运算阶段跃升的发育期,采用这种途径不但让问题变得简单,而且保护了学生的自信心。

四、在创新思索中发展

数形结合思想是小学数学中最常见的思想方法之一,也是学生最喜爱的数学思想方法之一。因为它符合儿童的思维特点,以形象、具体为主,以直观为核心。因此,在小学数学教学中教师要在数的概念建立、数的运算学习、问题的解决研究中等灵活使用数形结合思想,还要在学习创新、创新思考等层面做出必要的努力,以期通过数形结合思想方法的应用,让学生的数学学习变得更具智慧、更有深度。

以数学问题“林虹水果超市近期购进苹果120箱,比购进的橘子的3倍少15箱。问购进橘子多少箱?”的教学为例。

1.放手一试,发现端倪

首先采取放手策略,让学生在自主思考的前提下进行尝试。教学中教师切忌急躁,要给学生一个读懂问题信息、分析思考问题的机会,更要给他们一个自我体验的机会。

学生纷纷投入问题的研读和分析之中,并按照自己的思考进行解读。有学生提出:因为苹果的箱数与橘子箱数的3倍有关,所以就有120÷3=40(箱),再用40+15,得结果是55箱。也有学生提出新的思路:应该是120×3-15,结果是345箱,这样的思考才符合题意。

其次,引导学生对不同思考进行必要的甄别。随着不同结论的出现,学生也会惊讶无比。此时,就有学生提出疑问:同样的一个问题,为什么不同的思考会出现不一样的结果呢?这是没有道理的。疑问给学生以震撼,也诱使学生深思问题研究中的滋味。

2.运用方法,助力思考

有学生提出:可以用结论去验证,看看是不是有正确的结果。随着这个思路,学生便开始验算。在验算中学生发现,对于答案55箱,结合习题的关键点“比购进的橘子的3倍少15箱”,验算发现,55×3-15=150(箱),不符合习题中的信息“120箱”,它是错误的。再验算345箱,345×3-15,无须计算下去,一眼就能看出这个答案多么滑稽。

面对此情景,教师就得引导学生开动脑筋,寻找记忆中的方法策略。此时,画图策略就会被提出。紧接着,学生就积极参与到画线段图来研究问题的学习之中。经过一段时间的画图,以及对图例的解读,学生发现:120箱比橘子箱数的3倍少15箱,因此补上15箱后的数量正好是橘子箱数的3倍,得120+15=135(箱),135÷3=45(箱)。隨着验算的开展,他们发现这个思考是可靠的。

就在此时,也有学生提出:看线段图,可以把120箱平均分成3份,每份40箱,还要把少的那15箱也平均分成3份,每份5箱,把它们合起来也是45箱。话音一落,课堂就掀起一片争论声,随着思考和争辩的推进,学生终于发现这一思考也是有道理的。由此,创新思考的“种子”就会在学生的脑海中埋下。

总之,在小学数学教学中,教师应有意识地渗透数形结合思想,以“形”的直观弥补“数”的抽象,以“数”的准确反哺“形”的粗略,变抽象为具体,化无形为有形,实现代数与几何两大数学分支的早期融合。

(责编 杨偲培)