以笔为剑的如歌岁月

2022-05-30叶周

叶周

1988年深秋,我去北京出差,前往作家荒煤(著名作家,曾任文化部电影局局长、文化部副部长)在木樨地的家拜访他。荒煤老人为我开的门,又去厨房为我倒了一杯茶,然后回到他窄小的书房里坐下。那天的话题自然离不开他与我的父亲叶以群。荒煤重新提起了一件往事,他说:“有一件事情是令人难忘的。大概是1942年,我爱人张昕同志在延安接到她母亲廉维同志自晋察冀边区托人带来的一封信,告诉说,她的弟弟大衡在前方因病牺牲了。我们便设法带信给以群,请他迅速转交给张瑞芳一封信,告诉她母亲的下落和弟弟去世的消息。后来以群给我回了一封信。在信封的左上角,我突然看到周恩来同志亲笔签名和批语‘即送鲁艺荒煤与张昕,觉得很惊奇。打开信看,才知道以群并不知道我们信里的内容,在瑞芳同志演出的中间把信交给了她,她在后台当场哭了。

“以群把这件事也告诉了周恩来同志。结果,周恩来同志又亲笔在以群的信后批了一句话,说我们应该和瑞芳多通信。通过这件事,我才清楚以群在重庆的许多活动和工作是直接受周恩来同志的领导,关系比较密切,并且也知道了瑞芳受到了周恩来同志的亲切关怀。我也通过这件事,第一次了解了周恩来同志即使在极其繁忙的工作中,对许多看来是日常生活的琐事也十分认真处理的精神……”荒煤在文章里曾经写过这件难忘的事。

当年张瑞芳正在演出郭沫若的历史名剧《屈原》,她在其中出演女主角婵娟。该剧上演后引起全城轰动,取得了巨大的成功。郭沫若还给张瑞芳写了一首诗:“凭空降谪一婵娟,笑貌声容栩栩传。赢得万千儿女泪,如君合在月中眠。” 那天,叶以群拿到信后,并不知道信中报告的是噩耗,他匆匆赶去国泰戏院,走进后台把信交给张瑞芳,没有想到对张瑞芳的情绪造成很大的冲击。

当面聆听荒煤的回忆,我才知道抗战岁月在他心里的地位。那天他重提旧事,也许是一种怀念老友的心境下的自然反应。也说明他对老友的一份特殊的感情。虽然他在诉说一段往事,可是时不时嘴唇哆嗦着,我可以感受到他心里涌动的激情。

父亲叶以群和荒煤相识于1939年秋天,当时他和作家刘白羽(著名作家,曾任文化部副部长、中国人民解放军总政治部文化部部长)住在太行山八路军总部进行采访,遇到了长途跋涉,从重庆来的作家战斗访问团的作家叶以群和杨朔。用荒煤的话说是:一见如故,尽管今天已经想不起来当时谈了什么。后来他回了延安,叶以群回了重庆,可是却从此建立了深厚的友谊。当时他们都还是不到三十岁的年轻人。

一

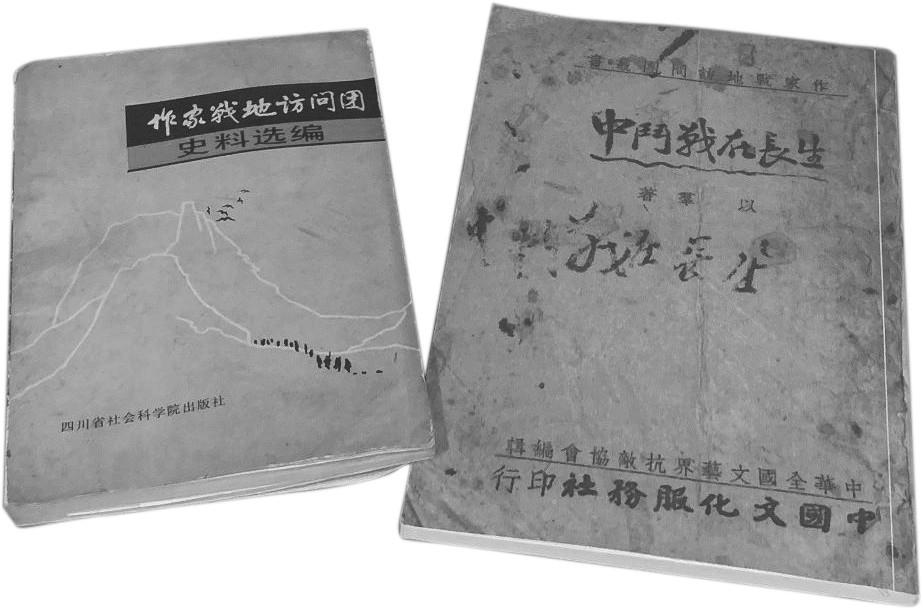

那是一段极不平凡的远征——1939年6月,中华全国文艺界抗敌协会组织作家战地访问团,前往晋东南战地访问。那一次作家战地访问团的“笔征”,历时半年,行程逾万里,从重庆出发,经过成都、宝鸡、西安,到达洛阳。跨越了四川、陕西、河南、山西、湖北等省,最终到达中条山、太行山两大战区。我把访问团的路线在地图上标出来,看似像一条斜线跨越了中国的腹地。不同于以往的文人采风,他们穿上了军装,只是没有领章和帽徽。身背简单的行装,长途跋涉,翻山越岭。这一路有无限好风光,四川的剑门关,三国时诸葛亮曾经在两山之间建起了关门,作为蜀汉屏障。还有陕西西岳华山。可是延伸在他们前方的更多是连马都不能骑行的悬崖边的山道。他们在泥泞中步行,攀山跨河,在敌军的阵地前迂回前进。为了了解那一段征程对于父親的影响,我找到一本泛黄的《作家战地访问团史料》,其中记录了作家们在行程的夜晚写下的日记,虽然已经很久远,却仍能感受到漫漫征途中作家们路途上所经历的曲折和艰险。翻开一页页日记,我跟着父亲又一次走上他年轻探险的征程。

当时聚集在重庆的作家们正在热烈讨论如何用文学支持前线抗战,提出的口号是“文章入伍,文章下乡”。叶以群曾以《扩大文艺的影响》撰文称,“在目前,我们文艺工作者必须紧急动员,展开文艺大众化的工作,使我们的作品深入都市、乡村、前线、后方的一切所在当中去”。同年6月,中华全国文艺界抗敌协会决定组织作家战地访问团,前往晋东南战地访问。出发前周恩来、国民政府军委会政治部第三厅厅长郭沫若、国民党中央宣传部部长邵力子等参加欢送会并致辞鼓励。被称为“笔游击”的这个战地访问团,属抗战文化史上的重大事件。作家战地访问团是第三厅下设的“文协”组织作家奔赴正面战场的“笔部队”,经济上受到国民政府的资助,名义上代表着政府的抗战宣传。所以说作家战地访问团的形成,也是当时国共合作的一个产物。经过周恩来的推荐,请刚从英国归国的诗人王礼锡担任访问团团长。副团长为剧作家宋之的,连团员在内共14人经过南方局的挑选,其中大半是中共党员和共青团员。

出发前“文协”在重庆生生花园为作家战地访问团举行出发仪式,周恩来、郭沫若、邵力子、老舍等出席并致辞勉励。郭沫若给访问团授了一面三角团旗,国民政府军事委员会高级参议陈铭枢将一把手枪赠给王礼锡,让他随身携带。王礼锡在告别词中说:“我们这支队伍就叫‘笔游击队吧,我们感到责任重大,但我们绝不辜负全国人民的重托!”那一年我的父亲叶以群28岁,宋之的、罗烽、白朗和杨朔都和他年龄相仿,王礼锡和杨骚三十八九岁,是老大哥了。

其实在作家访问团出访前,国民党方面已向卫立煌领导的第一战区前线发出密电,要他们对作家访问团严加防范,说里面有不少异党分子。但是访问团所到之地还是受到热烈的欢迎,关键就在于卫立煌将军的立场。他是当时国民党中的抗战派,在主政河南时期,他和共产党领导人八路军高级指挥员之间,往来十分密切。八路军在洛阳设有办事处。每当周恩来副主席、朱德总司令、彭德怀副总司令以及林彪、薄一波、萧克、左权等人来到洛阳时,卫立煌都是亲自迎接,设宴款待,并招待看戏。卫立煌多次明确表示,凡是抗日的部队,他都一视同仁。他曾排除干扰,顶住压力,给八路军调拨、支援了大批武器弹药、食品、服装等军需物资。他领导的战区还和朱德领导的八路军紧密合作,在中条山区域联手阻击日军的进攻,取得了很多辉煌的战绩。

作家们每到一个部队或者村庄,来不及休息就立即不断地工作,不是开会演讲,就是深入采访官兵和群众,还要到部队甚至战壕里搜集资料。但是大家的热情很高,有时所有人都住在一间大屋里,谈话、说笑、互相之间写写打油诗。为了记录团里的活动,访问团成员每人轮着写集体日记,一人写三天。

我们还见了八路军司令员的通讯兵,才刚刚18岁,背着望远镜紧跟在司令员身边。一个晚上司令员从望远镜里发现了远处丛林中埋伏的四五百名敌军,立刻指挥一千多人的部队从三面围上去击溃了敌军。他冲进尸横遍野的战地,突然看见一个伤兵向司令员举起了枪,他奋不顾身地冲过去,摔出了腰间的手榴弹炸死了敌人,也炸伤了自己。在病房里他说着说着号啕大哭起来,不是为了自己的伤痛,而是他的几个日日相处的战友都在那场战斗中牺牲了……(以群《生长在战斗中》)

访问团成员在当地同军队和地方各方面的人员座谈,访问了日军的俘虏、被俘的敌人内奸,还一边整理资料和集体日记,每天都搞到午夜才睡觉。看着一封封日军家属的来信,叶以群十分有感触,当即表示回去要写一篇文章叫《听日本人自己的告白》。这些都是最真实的日本国情的反映。回到重庆后叶以群写了几篇特稿,又把一路上的见闻写成报告文学《旅程记》《生长在战斗中》。他把《听日本人自己的告白》翻译成日文发给日本的进步作家团体,作品在日本发表后,引起热烈反响。日本国内的读者更多地了解到日军士兵在中国战场上的狼狈生活境遇,反战的情绪日益高涨。

有一张作家访问团一行14人抵达洛阳时的合影,或站或坐,或者蹲着,一个个身上都沾染着旅途的尘埃,可是脸上仍然荡漾着笑容。尽管他们手中的笔不能直接射杀入侵的倭寇,可是他们不愿意依然在书斋里做一个旁观者,跷着二郎腿谈天说地,或者只是闲聊着眼前的家长里短。他们是一群热血青年,在民族存亡的关头,走出书斋,奔赴前线,要用他们的笔去书写被战火烈焰烧灼的国土,备受蹂躏的百姓,和英勇抗击敌人的无畏战士。

也是在洛阳,作家访问团与老舍率领的慰问团相遇。老舍是“文协”的总务长,大家在战区见面倍感亲切。王礼锡买了四瓶黄酒为老舍一行洗尘,大家痛饮一番。从不饮酒的王礼锡、叶以群竟然都喝了三大杯。也许就是从那时开始父亲打开了他的酒量。新中国成立前他去了香港,有一次送往迎来时,代替潘汉年喝酒,为此潘汉年称之为“新进酒家”。

路几乎完全是下坡,我们牵着马踏着没胫的泥泞向下滑走,因为大家都是穿着胶底鞋,就更增加了滑的程度。跌跤的一个连着一个,弄着满身泥泞,狼狈不堪。晓南在前面跑,袁勃在后面警告着:“喂,晓南,不要跑,小心滑倒啊。”“不要紧,我不会跌……”晓南的话还没有说完,就扑通一声倒了下去,后面的袁勃胜利地哈哈一笑,他张大的嘴还不曾合拢,一个不小心就沉重地坐下了。当他站起来的时候,竟粘了满屁股稀泥。……四马并排地滑下山坡,以群被夹到里面,当他站起来正预备冲出马的重围时,突然他那匹白马发了兽性,一蹄就踢在他的小腹上,他抚着肚皮带着满身污泥,但他还在微笑着。(白朗《我们十四个》)

离开洛阳,前往中条山前线采访是他们艰辛跋涉的一周,终于来到被称为“黄河屏障”的中条山里。中条山位于山西南部、黄河北岸,呈东北西南走向。境内沟壑纵横,山峦起伏,关隘重叠。有许多路无法行车,只能骑马。许多团员都没有骑过马,就由乡民们牵着走。有些悬崖边上的陡峭路段,连马也不能骑,摔下去就是深渊,大家只能徒步走。一走就是几十里地。时值盛夏,天气酷热,时雨时晴,山路崎岖泥泞。行经的路线也时常在日军飞机与枪炮的射程之内,还听说附近有抗大的学生迷路被敌人俘虏。可是访问团的年轻作家们仍然继续往前走……读着他们留下的日记不由得深深地感叹,他们走的行程艰苦异常,还有生命危险。但是他们不改行程,继续前行,真的是豁出去了!士兵和乡民们看到这些穿着军装却不带枪的人,时常會好奇地问,他们是哪个部队的?当得知他们都是特地来访问的作家,更显得十分热情。

在访问团中父亲叶以群和东北作家罗烽、白朗夫妇结下了深厚的友谊。白朗的文字中看到许多关于他的记录,十分生动。在我记忆中晚年寡言少语的父亲,那时十分活跃。气氛沉闷时,他和团长一起给队员写打油诗活跃气氛。正式的座谈会上,他和团长一起向部队介绍访问团的组成和计划。团长生病后到部队访问,军长致辞后,由他代表大家发表演讲,“他的话很能激奋士兵的情绪”。大家自己做饭时,他就认真地打杂……他把自己的所有精力都真正地投入了那次远征,似乎要在茫茫山川中洗去身上的书生气,锻造一具崭新的灵魂。

三

前两个月访问团的经历虽艰苦但还顺利。可是一次措手不及的突发事件打乱了访问团的计划。出发两月整,一日,访问团跨过黄河来到一个村庄,因天气炎热,王礼锡及团员们纷纷到河中洗澡,王礼锡洗完澡后突然发烧,次日病情加重。可是山区环境险恶,连药都没有。访问团决定护送王礼锡返回洛阳治病。承受着病痛折磨的王礼锡起初还坚持参加活动,身体日渐虚弱,最后只能坐上“滑竿”由两轿夫前后肩抬而行,其顽强的精神给大家留下深刻的印象。可是八天后却突然传来噩耗:在洛阳,医生会诊认为王礼锡患黄疸病,但已延误治疗。王礼锡不幸于8月26日晨病逝于洛阳天主堂医院,终年38岁。等到13名团员赶回洛阳天主堂医院的太平间时,看见王礼锡身上盖着绒毯,孤单地躺在那里,像熟睡了一样,屋子里还有一个婴尸躺在附近。

这一次的计划,也许是我错了,特别是在临别的时候觉得如此。我这回是有意不让小鹿(夫人陆晶清)同行。因为这一行是太辛苦了,不是小鹿的身体所能受得了的。……车开行时,小鹿黯然地在雨中挥手,我感到从来分别没有过的难过。(王礼锡日记)

团长王礼锡的病逝使作家访问团的计划被打乱,部队急忙找医生为大家检查身体。接下来有7位成员因为治丧、治病等原因离队。由副团长宋之的带着叶以群、袁勃、陈晓南、杨朔、罗烽、杨骚继续向太行山战地挺进。访问团成员又一次渡过黄河,继续前往山西长治、长子等地进行了战地访问。

十月间,“访问团”大队由长治、长子前线折回黄河以南后,还留下一个支队——杨朔、袁勃和我三人,准备北渡漳河,横过武、长封锁线,深入晋东南敌后。在10月尾的一个没有月色的深夜里,我们三个人随着队伍,平安地涉过湍急的浊漳河,在距黎城三里的地方越过了敌人封锁着的公路。在那多雾的暗夜里,也看得见敌人所居的黎城城楼上的灯光……(以群《“作家战地访问团”别记》)

最后,作家访问团只剩下三位成员,就是叶以群、杨朔、袁勃继续往前走。访问团出行三个月,完成了三分之二的行程,团长王礼锡病逝之后,大部分人都因各种原因打道回府。父亲叶以群也可以找个理由回到重庆的书斋里,可是他没有任何迟疑,因为他最想去的是八路军总部,他决心要把这次行程按照原计划走完,继续在山川河流中再走三个月。这次行程是他性格转变的一次重要节点,他经历了日本留学、上海的“左联”事情,始终是一介书生;但是在民族遭受巨大灾难时,他离开了上海,前往武汉、重庆;又离开书斋,奔赴战区访问;他身上早已具备的不畏艰险的气质,鼓励着他勇往直前。他不仅保留了自己原先的极其认真的为人为文风格,在生命的刀刃上淬炼出属于他生命的刚烈,甚至有一些固执。

渡过了漳河,抬头眺望着山野的风景,晚秋的澄清的天,像一望无际的平静的碧海;强烈的白光在空中跳动着,宛如海面泛起的微波;河道两岸的葱翠的高粱摇曳着穗头,好似波动着的绿海。”(以群《渡漳河》)

叶以群、杨朔、袁勃继续前行,他们从中条山一路往北,渡过了浊漳河,进入了太行山领域。太行山绵延约400多公里,所以也称为“800里太行”。亿万年的剧烈的造山运动和千百万年的冰雪风侵,使得太行山上随处可见落差巨大的断崖峭壁和深不可测的深山峡谷。陡峭的太行山犹如一道屏障,横亘在黄土高原与华北平原之间,而山脉之间的河流峡谷却打破了屏障,形成了一个个连接东西两地的通道。自6月18日離开重庆已经四个多月了,他们经历了夏季的酷暑、深秋的气候多变和寒冬的大雪。

四

1939年10月底,叶以群、杨朔、袁勃三人终于抵达了山西省武乡县砖壁村八路军总部驻地。他们像种子,把抗战文化的理念从重庆带到了晋东南的热土上。经野战政治部安排,他们住在当时的敌后文化中心下北漳村。四周群山环绕,地势险要。11月1日八路军总司令部、野战政治部和华北新华日报社专门为他们组织了欢迎会,龚澎、李伯钊、刘白羽、陈荒煤、徐懋庸、任白戈等人与他们进行了座谈。座谈中,叶以群介绍了中华全国文艺界抗敌协会的情况,当即,就有人提议在晋东南成立“文协分会”,得到广泛赞同,很快分会就成立了。

在八路军总部驻地,叶以群结识了不少新朋友,也见到了老朋友。他和作家刘白羽在浙江、武汉见过很多次了。前一年在武汉,刘白羽从山西前线来,人海茫茫,无处安身。忽然从报纸广告上看到以群在给上海杂志公司编书,即刻找到了他,以群在住处附近的一家裁缝店楼上给刘白羽安排了一个住处。又主动帮助他去联络了八路军办事处,安排好他去延安的行程。临行前还特地为他预支了一笔稿费作为路上的花销。几十年后刘白羽回忆起当年往事写道:“现在细细回味往事,以群表面沉默,心地热诚,他处处为别人尽力,从不声张。想来,在那从一个旧世界走向一个新世界的决定关头,不正是以群在不知不觉间帮助我走上了革命的光明大道的吗?”“我知道现在活跃在文坛上的有些人,就是在他一点一点循循诱导下,由一个普通写作者而成为作家的。我不知道他们有没有忘记以群,我认为他们不应该忘记以群。”也是那一次重逢,他们在太行山地区崎岖盘旋,共历艰辛,一起度过了一段难忘的日子。

作家荒煤回忆起与以群的交往,在上海左联时期都读过彼此发表在文学刊物上的作品,可是未曾谋面。在太行山两人见面了。“我与以群一见如故,以前读过他以‘华蒂为笔名写的文章。虽然我们是初次见面,却像多年不见的老朋友似的,谈得很投机,确实可以叫作一见如故。”叶以群和荒煤在太行山战区建立的深厚友谊,一直延续到他们生命的终点。虽然以后他们时常天各一方,山南海北,但是鱼雁传书,始终保持着联系。

回到重庆后,父亲叶以群自觉到半年来行色匆匆也只能写出第一线的报告文学,如果要写小说,光靠这样匆忙的行走还很不够。他觉得自己的太行山之行时间太短,对生活的了解还比较浮于表面。因此希望看到更多荒煤的文字,他向荒煤组稿了一些短篇小说和报告文学在重庆出版。荒煤说:“可是另一方面,他常常埋怨有些搞创作的同志到延安后写得少了,甚至认为这是因为生活太安定了。当然,我们的生活比之他在重庆那个苦斗的环境来,确实是安定得多了。我们无须再仅仅为了生活捞取稿费而写作。但是以群和我们自己这时都还不了解,我们到了一个新的时代、新的环境,却还不能立即熟悉新的人与新的群众。以群也曾批评过我写的小说不如报告文学有时代气氛,其实就是这个道理。可是,他需要支援。我记得,他有一次来信,最后显然是心情激动地连写了三个‘我需要支援!……我不能忘记他的一个形象的比喻,他说他也是在重庆文化战线的前线作战,他需要弹药,八路军可以向敌人索取新的武器和弹药,但他只能希望我们对他进行支援。”

经过紧张的筹备,11月28日,中华全国文艺界抗敌协会晋东南分会在下北漳村正式成立。这是全国文协在敌后抗日根据地成立的第一个分会,也是作家战地访问团出发后的重要成果之一。成立大会在村中五龙庙的大院子里召开。在前方的文化艺术界领导和重要代表人物李伯钊(杨尚昆的夫人)、孙泱(孙维世的哥哥、曾任朱德总司令秘书)、刘白羽、陈荒煤和访问团的叶以群、杨朔、袁勃等共40余人出席大会。

在抗敌第一线运筹帷幄指挥作战的朱德总司令知道要举行成立大会,骑着高大的深棕色马踏雪赶来。朱总司令的到来一下子点燃了会场的气氛,与会的年轻人顿时热血沸腾。背后是高墙大瓦房,前面的空地上放着两张木桌和凳子,大家围着桌子开会,桌上放着大碗用来喝茶。战地的文艺战士们一个个都是戎装,身着一色的灰粗布衣的中山式军装,腰间扎着皮带,腿上打着绑腿。朱德与文艺可谓相伴终生,他不仅早年筹办过诗社,有着大量诗词传世,而且非常关心文艺团体和文艺工作者,他和著名诗人谈论诗艺的佳话大家早有耳闻。当天朱德总司令在会上做了重要指示。

在朱总司令讲话后,叶以群以全国“文协”代表、作家战地访问团分团长的身份,介绍了周恩来副主席在重庆支持全国“文协”活动,组织和团结文化界广大爱国人士,壮大文艺界进步力量的情况。叶以群是周恩来领导“文协”的直接执行者,时常当面聆听周恩来的具体指示,所以谈起来十分生动。他希望晋东南文协分会按照朱总司令的指示,把敌后第一个文协分会办好。朱德总司令与周恩来是关系紧密的战友,听到来自重庆老战友的信息频频鼓掌。叶以群讲完话后急忙过去紧紧地握住将军厚实有力的手,他为自己能够在太行山前线见到朱德总司令而兴奋不已。“文协分会”成立后,在各地建立起抗敌文艺通讯站,发展大批文艺通讯员,快速有效地强大了边区抗日文艺阵营。

那时父亲正是风华正茂,我看见一幅他当年在太行山区的照片,经过一路上的风霜雨雪,晒脱了几层皮,原来白皙的脸盘一下子变得黑不溜秋,瘦了一圈。他双手叉着腰站在一片芦苇中,身上的粗布衬衣像一团揉搓过的布包裹着身体。脸上神情严肃,看似十分疲惫,面部的肌肉却显得十分刚毅。那是他走出书斋,投身火热的生活的一次终生难忘的经历。

12月12日,叶以群接到南方局的指示离开武乡回重庆,杨朔、袁勃则留在前线加入了八路军队伍。看到杨朔和袁勃留下来,父亲一定十分羡慕。可是他仍有重任在肩,他要回到重庆继续宣传作家战斗访问团的所见所闻。当他孤身一人走上漫长的回程之路时,我可以想象他的脑际会不时回放着过去半年艰苦的难忘征程。前线之行对他之后的人生留下了深刻的印痕,从那以后他不论是编辑刊物,办出版社,都十分注重推介前方作家们的作品。

最痛心的是在去年秋间敌人底大扫荡战中,分会会员何云、高泳先后在战场上殉难,蒋弼更被敌人俘虏到太原,因为他底坚强不屈,被敌人当作‘肉靶子活活地戳死!……欣慰的是,留下的杨朔、袁勃的工作很有进展,出了油印的小丛书和期刊,建立了部队里的文艺小组。(以群《作家战地访问团别记》)

通过那次远征,父亲与荒煤、刘白羽、周而复等解放区的作家建立了终身的深厚友谊。他更深刻地体验到了生命的奉献和牺牲。回到重庆以后,周恩来安排父亲叶以群前去辅佐刚从延安来到重庆的茅盾复刊《文艺阵地》。这是抗战时期,生存寿命最长、影响最广、创作与理论兼备、最受读者欢迎的全国性重要的文艺刊物之一。创刊号的《发刊辞》中写道:“我们现阶段的文艺运动,一方面须要在各地多多建立战斗的单位,另一方面也需要一个比较集中的研究理论,讨论问题,切磋,观摩,——而同时也是战斗的刊物。《文艺阵地》便是企图来适应这需要的。这阵地上,立一面大旗,大书‘拥护抗战到底,巩固抗战的统一战线!这阵地上,将有各种各类的‘文艺兵在献出他们的心血;这阵地上将有各式各样的兵器,——只要是为了抗战,兵器的新式或旧式是不应该成为问题的。我们且以为祖传的旧兵器亟应加以拂拭或修改,使能发挥新的威力。”父亲笔下的文学,从此与救亡的民族大业紧密地联系在一起。

五

在美国留学六年后,1995年我第一次回国,11月去北京医院看望作家荒煤,同行的还有赵丹的女儿、舞蹈家赵青。在去北京前,我去上海华东医院看望了剧作家于伶伯伯。于伶特别和我说起,这几年荒煤写了很多文章,向他表示祝贺!同时又说,近期和荒煤通信,他越来越念旧了,时常想起旧事和过去的朋友。

虽然我去国六年,却始终听到荒煤的关怀,我刚离开的那年春节,荒煤伯伯在一篇新春祝福文章中,就引用了我给他的信,并表示期待着再次见面畅谈。当我走进北京医院的单人病房时,穿着病员服的荒煤伯伯缓缓地从椅子上站起来,我急忙上前和他握手。荒煤伯伯与六年前比瘦了一圈,精神也略显疲惫。我说:“于伶向您问好!他夸您这些年写了很多文章!”

荒煤的嘴咧开了,不出声地笑了。

“于伶还说,您越来越念旧了……”

这一回他脸上的笑消失了,消失得那么快,瞬间仿佛沉入往事的回想。沉默了一会儿又轻声说:“你来得正巧,这几天常做梦,梦见了以群,还有郑君里……”

余下的交谈中,荒煤谈到了以群,谈到了赵丹、郑君里……荒煤老人之前已在文章中写过他与叶以群的最后一次见面是1965年的冬天在重庆,那一次他们一起去了曾家岩周恩来当年的办公室……

看着面前的荒煤伯伯,我想象着父亲如果活到今天,他也会告诉我自己年轻时壮怀激烈,引以为豪的人生故事。我相信父亲年轻时的那一次远征,一定深刻地影响了他的人生,如同给生命淬火,在人世的风霜雪雨中使自己的追求变得更为纯粹。

责任编辑 杜小烨