共创·共治·共成长:自组织引领学生走向互促共赢

2022-05-30马玉文朱枫

马玉文 朱枫

摘要上海市育才初级中学基于实践传统和对学生现实发展需求的思考,将“自组织理论”引入日常教学和学生管理工作,鼓励创生各类学生自组织,以此引领学生走向互促共赢。文化引领是保障学生自组织良性运转的核心,它要求各小组要共创愿景、共担责任、共建规则、共享经验;挑战性任务是驱动学生自组织成员走向深度融合的重要抓手,实践中要把握挑战性任务的内容设计特征、实施原则与路径。

关键词 学生自组织;自我管理;学生成长共同体;组织文化;挑战性任务

中图分类号G63

文献标识码B

文章编号1002-2384(2022)06-0053-04

在建设高质量教育的背景下,如何针对生源变化实际和传统教育中的弊端,通过调整优化组织管理方式,提升学生的自我管理意识和能力,促进育人方式的深度变革,这是摆在很多学校面前的一道必答题。近年来,上海市育才初级中学(以下简称“育才初中”)在学校原有“读议小组”探索经验的基础上,基于对学生现实发展需求的思考,将“自组织理论”引入日常教学和学生管理工作,使学生在从“我”到“我们”的理念和角色转变过程中,学会了自我管理和承担责任,也实现了全面而有个性的成长。

一、实践源起:基于学生现实需要创生学生自组织

“自组织理论”起源于20世纪60年代,最初主要应用于化学与物理学领域,后来逐步扩展至社会学、管理学等领域并发挥着重要作用。该理论强调组织能够不受外界影响,自我产生、自我管理、自我发展,并通过内部的自我协调实现良性运转。育才初中学生自组织的产生基于现实需要,并在实践中形成了自身特色。

1. 明晰学生自组织产生的现实情境

育才初中学生自组织的产生,主要是基于学生的现实发展需求。一方面,目前在校的初中生大部分是獨生子女,由于特殊的家庭结构和家长的宠溺,导致有些学生“个人主义”倾向突出,关键能力尤其是合作能力缺乏。而初中阶段是学生走向独立、发展社会性的重要阶段,同伴关系会逐渐替代亲子关系成为他们成长中最重要的人际关系,良好的同伴交往会对他们的发展产生重要影响。学生自组织的成立就可以为学生的同伴交往提供更多机会。另一方面,在传统的班级授课制下,基于共性的教学方式更强调效率,大多是教师讲、学生听,学生思考和提问的机会较少,学习主动性难以被有效激发;加之学生间差异较大,学生往往无法得到个性化、有针对性的指导。学生自组织恰好可以弥补这方面的缺失。

2. 彰显学生自组织的独特功能价值

育才初中的学生自组织强调通过创设宽松丰富的学习环境,推动学生以自主合作的方式解决学习和生活中的各种问题,在此过程中实现全面而有个性的发展。较之学校原来的“读议小组”更多指向学习,学生自组织本质上是内涵丰富、联结紧密的学生成长共同体,它在坚持“全面育人”理念的基础上,以培育学生的关键能力尤其是合作能力为重点,引导学生通过协商互动共同解决成长中的问题,从而变个性差异为成长资源、化学习力差距为互促共赢。学生在联结紧密的伙伴关系中能展示最好的自己,获得更好的社交和学习反馈,大家相互交流、取长补短,共同提高学习效能。

3. 灵活采取学生自组织的组建方式

目前,我校学生参加的自组织涉及班级管理、各类教学和学生活动。教学活动中的自组织一般会沿用班级管理中的自组织,也有学科会作区分。依据参与活动类型的不同,目前的学生自组织主要采取两种组建方式。

一种是自上而下、有领导的自组织形态,主要是各班级根据学生群体差异创生的组内异质、组间同质的自组织,一般以4人为一组,全班共形成6~8个自组织,每一组学生分成两排就近入座。依据分组原则、小组规模和座位安排,学校形成两套分组方案。第一套方案是教师基于对学生的了解,按照学生的综合表现进行异质分组;第二套方案是在临时自组织的基础上,由组内成员通过相互观察同伴表现选出组长,并优化初期创生的自组织。在班级管理或学科学习中,都可以形成相对固定的自组织。

另一种是自下而上、更自主的自组织形态,是由学生根据自己的兴趣特长等自发自愿组合而成,实践中也可以分为两类。一类是由学校基于学生特点和办学特色开设文化类、实验类、体育类等“菜单式”自选项目,学生根据自己的兴趣特长自愿选择参加项目活动,由此结成基于志趣的自组织团队。另一类是由学生根据自身的兴趣和意愿自定活动方向,自主创生自组织。相比自选活动方向,学生自定活动方向并自主创生的自组织更灵活、更自由。

二、文化引领:保障学生自组织良性运转

组织文化是自组织的灵魂,它对自组织的创生及运转具有核心引领功能。在学生自组织的运转过程中,虽然每个学生都有自己的思考方式和行为方式,但组织文化能引领他们朝同一个方向努力,并在此过程中建立起相互信任、互促共赢的伙伴关系,最终促进每一位学生的健康成长。自组织文化的核心要素是共创、共治、共享,所以由学生选择并制定有个性、有意义的组织文化,是自组织与“他组织”的最大区别。

1. 共创愿景:明确小组努力方向

有个性、有意义的组织文化能使学生自组织具有可识别性,充满正能量,其内容包括小组名称、口号、组徽、共同愿景等,其中共同愿景最为重要。共同愿景不是一蹴而就的,而是在自组织成长过程中逐渐形成的,源于自组织所有成员的共同关切。当自组织的所有成员具有共同愿景时,就会紧密结合起来,朝着同一个方向和目标努力。以七(2)班的“星云fighting”小组为例,其组名含义如下:小组中的每个人都是一颗闪耀的星,大家团结向上,在知识的星空中寻找正确方向,并最终以自己的光和热照亮七(2)班这片星空。同时,该小组通过对自身情况的分析发现:组内有同学默写和作业质量不高,但组员之间比较团结,有问题愿意共同承担。于是,小组据此情况确定了发展总目标以及每周、每日的目标,并制定了小组公约、活动规章、奖惩制度和整改方法。

2. 共担责任:引导成员各展所长

学生自组织通过共同愿景将所有成员凝聚起来,又通过明确分工使大家共担责任,各展所长。例如:“星云fighting”小组依据小组目标,根据成员的个性特征,确定了具体分工。其中组长负责组织开展小队活动,起到模范带头作用;学习干事负责每天早上统计收交作业;纪律干事负责关注同学上课情况,发现问题及时提醒;生活干事负责提醒组员中午拿饭,同时不吃零食;等等。又如:环保论坛小组在组织开展“身边的环保”论坛活动中,根据活动安排以及各组员的兴趣爱好或特长,明确了每个人的岗位职责,如制订论坛计划、准备主持稿、制作海报、制作论坛ppt、担任主持人或技术顾问等。在此过程中大家各司其职,甚至身兼多职,保证了论坛活动的顺利开展。

3. 共建规则:保障目标有效达成

有默契的学生自组织是有整体架构的团队,而不是各部分勉强拼凑形成的整体。为此,各班级或学生自组织会制定相应的组织活动规则和评价反馈制度,包括《班级自组织建设方案》《自组织管理登记表》《小组每天记录表》《小组一周小结表》等,从而使组织文化和分工落实更加具象化。在此过程中,教师会根据班级具体情况指导监督学生完善各项规则,做好日常记录。学生则要根据要求,及时记录总结小组日常情况。同时,各班级会在每周的固定时间组织各小组根据《小组一周小结表》中的记录情况,分析各组员的优缺点,并从纪律、生活、学习三方面分析小组整体情况,在此基础上总结亮点、反思不足,进而强化或改进。

4. 共享经验:激励成员互促共进

在学生自组织运作过程中,各班级会有意识地选择表现优异的小组进行示范展示,以起到良好的激励引导作用。示范展示主要包括宣讲交流和现场展示两种方式。宣讲交流是由优秀小组在总结前期经验的基础上,将其整理成文档,通过演讲汇报的形式与大家分享。现场展示是由优秀小组通过亲身示范的方式现场展示完成任务的过程,或通过参加学校期末结业式表演、组织论坛或比赛等方式进行。

三、挑战性任务:驱动学生自组织成员走向深度融合

在实践中,学生自组织的活动任务主要以挑战性任务为主。具有挑战性的任务能够激发学生的探究欲望和学习动力,并促使他们千方百计以合作的方式解决问题,在此过程中使成员走向深度融合。

1. 把握挑战性任务的内容设计特点

一般而言,学习活动中的挑战性任务应具有以下五个特点:学习难度的适切性、思考角度的多维性、学习方式的多样性、学习结果的开放性、学习体验的愉悦性。对此,教师在教学活动中可以结合任务特点,通过拓展本学科内容、联结不同学科内容、联结学习和生活等多种途径设计挑战性任务,并激励学生合作完成,以推动学生的深度学习。例如:语文教师在教授《变色龙》一课时,要求学生用曲线图描绘奥楚蔑洛夫处理案子时心理及态度的变化情况;音乐教师在教授《唱出来的古诗词》时,要求学生选择初中语文课本中的古诗词,为其创作旋律并演绎。与学科活动相比,学生活动中的挑战性任务也要遵循难度适切、方式多样、结果开放、体验愉悦等特点,由组织者带领组内成员共同完成。比如:茶文化小组围绕“茶文化”主题,先后开展了三个内容递进衔接的任务活动,包括“饮茶思源—探究茶文化的前世”“不忘初心—关注茶文化的今生”“匠心传承—展望茶文化的未来”。

2. 坚持挑战性任务的实施原则

在完成挑战性任务过程中,学生自组织会面临各种生成性问题,此时需要坚持两个基本原则。一是成员间要相互尊重和信任,坦诚交流困惑或想法,努力找到问题症结,高效运用团队力量加以解决。二是成员要善于通过不断反思,及时调整个人和组织行为。如在美术学科《当T恤遇见波普艺术》一课中,各小组在完成“创意表达T恤”这一挑战性任务过程中,组员们最初的想法和创意很多,难以统一。最终,小组成员在组长协调下达成共识,有的小组在统一T恤格调的基础上,亮出自己的特色,最终形成一幅由四小幅图片组成的作品;有的小组通过对色彩的调和以及小毛球、扭扭棒等材料的应用,使整件T恤的设计充满了趣味和活泼感。

需要强调的是,相较于在“他组织”中的主体角色,教师在自组织中的角色是指导者,负责在学生自组织运作过程中实时了解进展和困难等状况,在需要时及时给予支持和帮助。但教师在指导前,首先要确认学生确实无法自我解决,避免因过度指导导致学生产生依赖,从而失去自组织存在的意义。

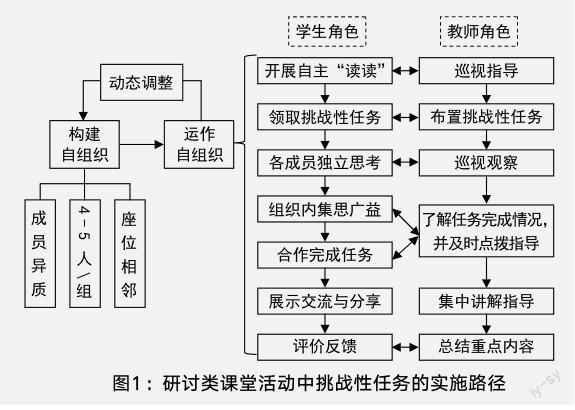

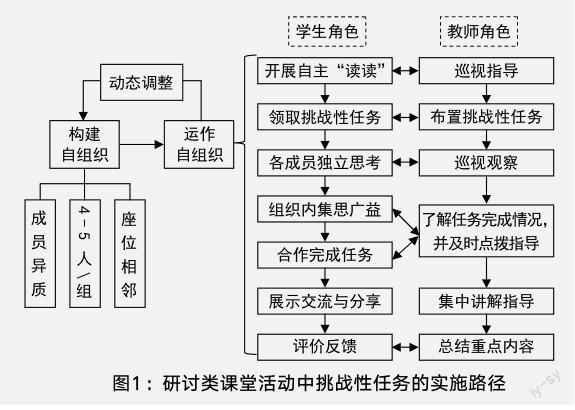

3. 遵循挑战性任务的基本实施路径

在班級管理、课堂教学以及其他学生活动中,学生自组织的运转都可以通过完成挑战性任务的形式进行,在此过程中大致遵循以下基本路径,包括“计划与决策”“组织与监控”“管控与合作”“整合与表达”“总结与反思”等环节。图1为在研讨类课堂活动中挑战性任务的实施路径。

我校成立的各类学生自组织,为学生广泛参与学校活动、展示个性与能力特长提供了良好机会。学校曾随机抽取一个班级进行统计,结果显示:该班每名学生在一学期中平均参加了4.1个自组织。如一名学生共参与了语文课小组讨论、歌舞嘉年华、科技节水污染调查、长绳比赛等8个自组织,涉及学科学习、文体活动等多个方面,并先后在其中承担管理者、执行者等不同角色。参与自组织也激发了学生对美好自我的追求,激励他们在各方面严格要求自己,对自己和同伴的成长负责。在此过程中,校园里呈现出“我的学习我负责”“我的伙伴我来帮”“我的小组我来维护”“我们是相亲相爱的一家人”等生动图景,学生的思考、合作与创新能力得到有效提升,师生间也实现了双向滋养、共同成长。

参考文献:

[1] 彼得·圣吉.第五项修炼—学习型组织的艺术与实务[M].郭进隆,译.上海:上海三联书店,2002.

[2] 钟启泉.班级管理论[M].上海:上海教育出版社,2001.

[3] 陈辛.自组织团队绩效管理研究[D].南京:南京大学,2011.

[4] 彭剑锋.共创、共治、共享—自组织的核心要素[J].中国人力资源开发,2015(8).

[5] 韩晓霞,代建军.自组织视角下的学校变革动力机制探析[J].教育与管理,2015(5).

(编辑 王淑清)

注释:① 本文系2018年度上海市教育科学研究项目“指向关键能力培养的初中生‘自组织创生及其运作的实践研究”(课题编号:C18062)的研究成果。本文引用了上海市育才初级中学金凡、黄文圣、陈绯帆、梁安琪、陈莹等老师提供的案例,特此致谢。