形体语言在人物绘画中的呈现及作用

2022-05-30高挺

摘要:形体语言,顾名思义就是人物的语言、肢体动作、表情等。本文通过分析形体语言在塑造人物形象过程中的作用及效果,从而对画面上形体语言的存在方式进行探讨。

关键词:形体动作;人物塑造;画面呼应

在人物绘画中,对于人物形象的塑造方法五花八门,而形体表现就是较为重要的一种基础手法。画家们总是通过有选择性、有侧重点地将许多基础的人物表现手法杂糅在一起来塑造画面中的人物形象。这些表现手法不但包括人物原有的外在形体,也包括画家主观的创造,每一个画面中的人物形象都无一例外囊括了这两个方面。形体语言顾名思义就是人物的语言、肢体动作、表情等,在绘画中形体语言可以表现出一个人的心思和状态,每一个人物的外部形体语言的表达都是以他的心灵活动为基础的。总的来说,丰富的形体往往可以使得整个画面更有代入感,使得画面中的人物,无论男女老少,都有其各自鲜明的特点,也更容易引起观者的共鸣。东晋画家顾恺之提出了“以形写神 ”的观点,他以为神似要重于形似,而生動的人物形体恰恰是连接两者的桥梁。本文通过分析形体语言在塑造人物形象过程中的作用及效果,从而对画面上形体语言的存在方式进行探讨。而人物生动形象甚至略带夸张的形体造型往往就是连接“形似”和“神似”的渠道。要做到传神,人物的性情就需从人物的形体中自然流露出来,这些特点往往足以表现这个人的精神状态。

一般来说,人物的肢体动作、面部表情都可以称为形体动作,但由于形体动作在画面中的作用与生活中的形体作用有所不同,所以笔者将人物分为广义和狭义两个方面进行阐述更为合适。在广义上,也就是在生活中,形体动作是人与人交流的一种沟通手段,是传递每个人情感、思想、心情等许多心理活动的重要方式,它包含了表情、动作,有时候举手投足之间的动作往往可以让对方明白你的意思,甚至简单的一个眼神、一个表情也可以传递微妙的情感。

形体动作分为自身形体和身体动作。其中,自身形体是指自己身体的外部形态结构,而身体动作则是人体活动的某种表现方式。身体动作是指在日常生活和定向行走过程中涉及到的最基本的肢体动作和全身动作。肢体动作是指人物上肢、下肢和躯干的局部活动,包括触摸、抓握、拿、推拉、蹬踢等。全身动作是指肢体相互协调配合的身体活动,例如走、跑、蹦、跳等。而在狭义上,也就是当形体动作作为绘画语言出现在画面中时,画面中人物的形体语言则是通过生动的肢体动作、形象的面部表情来表达该人物当下的情感,从而塑造出一个丰满的人物形象。换句话说,不仅仅是大幅度的肢体动作,一个眼神、一个表情甚至一个姿态都是表达人物心理活动的方式,这就是绘画中形体语言的内容。形体语言所独有的表情表达和表意功能,使得它在塑造人物的过程中拥有独特的美感和表现力。

斯坦尼斯拉夫斯基在《论形体动作》中说:“每一个形体动作,只要它不是机械的,而是从内部活跃起来的,那就包含着人物内心的动作和体验。”人物的形体与心理是不可分割的,形体与心理相互联系、相互制约。形体动作的生理依据就是人的简单行动。在生活中,人们总是不停地在行动,并且通过这些行动表露自己。

人物画是通过画家独有的绘画语言在画纸上塑造出不同人物的一种艺术形式。无论是古代还是现代的人物绘画,画面往往都是通过一个故事或者特定场景让观者了解,因此在观赏一幅画时,观者的第一注意力都会放在画面人物上。因此人物的形体动作在蕴含画家一定的主观思想时,他的表情、神态、动作也要符合生理常识和基本逻辑,如此才不会让观者觉得别扭,丰富的人物形象可以让画面中的人物更加“接地气”。

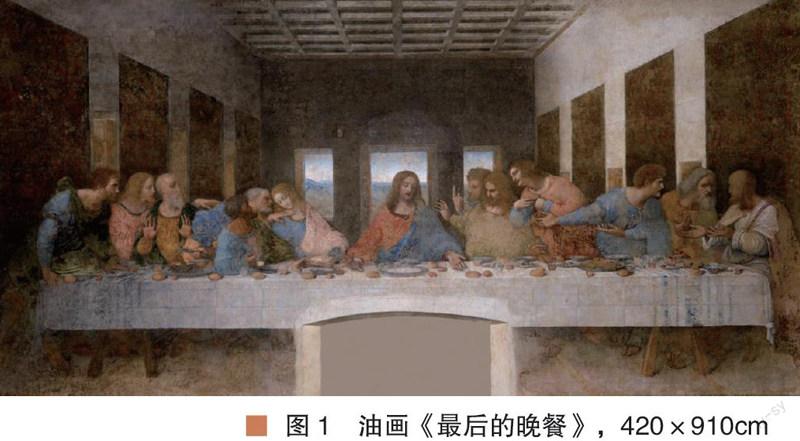

通常来说,一幅人物画的主题往往是通过人物大量无声的动作表达出来的,也就是人物的肢体动作。但是只能说人物的形体动作体现着人物内心的变化,这是基于画面人物的设定而言的,同时人物形体也可以传递人物之间的微妙关系。以达芬奇的作品《最后的晚餐》为例(图1),画面中从左到右第八人名为多马,他双手张开,向耶稣敞开自己的胸怀,身体微微后仰,体现了他在听到有叛徒这个消息之后的震惊,同时双臂张开也体现出他急于向耶稣展现自己的清白。从右往左第三人名叫马太,他摊开双手,回头与身后的达太和热诚者西满交流着什么,形色之间透露出心中的难以置信(图2)。而肢体动作中的微小细节往往也是为画面增添色彩的点睛之笔:犹大虽然也效仿其他门徒做出一副惊恐之状,但是右手却紧紧抓住通过出卖耶稣而换取得来的一小袋钱财,他的手肘碰翻了桌子上的盐瓶,与此同时,他身后的西蒙·彼得似乎已经看出端倪,手握着一把匕首直指叛徒犹大。

尽管中西方绘画各有特点,但是在人物的肢体语言上拥有大同小异的认知。中国传统人物画也十分注重人物形体动作,例如《簪花仕女图》《韩熙载夜宴图》以及一系列宋画小品。

由此我们可以得出结论,肢体动作是构成人物形象的主要部分,画面上的人物虽然是静止的,但是他们可以通过肢体动作将心理活动“说出来”。通过对人物肢体动作的准确记录,常常可以让观者清晰地追踪到人物的心理,感知到人物的性格,肢体动作的描绘作用不仅在于从人物的外部形象简单地勾勒出人物肖像,更可以将心理特征具体地展现出来。

人的面部由五官组成,而表情往往是传“神”的重要组成部分,诸如惊恐、兴奋、寡淡等,生动的表情刻画能最大程度地反映人物当下的心理活动,体现画面人物之间的个体差异。生动的人物形象除了需要以准确的肢体动作作为支撑,还要灵活地运用表情进行刻画,因为独立的肢体动作表现会让人物形象空有“外壳”而无“血肉”,只有两者兼备才能使整个人物形象微著交融。仍然以世界名画《最后的晚餐》为例,画面中的彼得、约翰和犹大三人的表情最为丰富,同时他们也是画上的主要角色。其中坐在耶稣旁边的约翰身体倾斜,眼睛眯起来向下,一脸忧愁;他身边的彼得,身体前倾,眼睛直勾勾地看向耶稣,表情凶狠而激动,手里暗中握着一把尖刀,显现了彼得激昂的情绪;而叛徒犹大身体微侧后仰,眼神惶恐,表情木讷,显现出他的紧张情绪,配合着右手抓住钱袋的肢体动作,透露出一股难以掩饰的惊恐。

人物的“形体动作”之所以如此重要,是因为人物的动作并不是麻木、机械的,而是包含人物的内心活动的。所以就单个人物而言,表情和肢体动作是塑造人物形象的不二法门。人物的形体动作作为一种绘画语言,并不是指单纯的刻板的肢体动作,它囊括了人物的所有外在表现。肢体动作也不仅是简单的胡乱拼接,它必须要与人物整体形象和其周围人物相协调,也就是肢体动作和面部表情的关系、不同人物之间的关系。面部表情和肢体动作要与人物性格相一致,人物的特点可以通过个性化的语言塑造出来。二者结合能够将人物形象从“形似”提升到“神似”,从而更容易表达画面的主题。画面人物通过对形体的展示,“以形写神”,从而反映出刻画对象的内心活动和精神状态。

个体人物的形体、表情能够反映人物心理状态,使单个的人物形象更为饱满鲜活,而多个人物之间各自形体动作的对比则更有利于表现画面关系,如动静关系和疏密关系。强烈的画面呼应关系往往会让观者觉得画面中的人物呼之欲出,而这种呼应就建立在生动的形体描绘上,不同幅度的肢体动作组成了人物之间的动静呼应,画面更加鲜活。以法国画家达雅克·路易·大卫的油画《拿破仑一世加冕大典》为例(图3),整幅画的背景为1804年拿破仑在巴黎圣母院隆重举行国王加冕仪式的后半段,即拿破仑从罗马教皇庇护七世手中夺过王冠戴在自己头上以后,接着亲自为自己的皇后约瑟芬加冕的场景。画面中心的三个人物分别是拿破仑、约瑟芬和庇护七世,其中拿破仑衣着华丽,紫红色的披风随肩落下,他已经从教皇手上夺过自己的皇冠,双手高高举起属于约瑟芬的皇后皇冠,准备亲自为自己心爱的皇后加冕。这些形体动作无不体现出拿破仑此时的不可一世,与其他恭恭敬敬的来宾形成了鲜明的对比。约瑟芬则双膝跪地,双手合十,低下头等待加冕,她身后的大披风由两个同样衣着华丽的女性提着。她与到场的大部分嘉宾是一样的,对拿破仑俯首称臣。而在拿破仑的背后是教皇庇护七世,他有气无力地坐在椅子上,眼神呆滞,背微微弯曲,显然是对面前正在发生的一切感到无助,迫不得已只能够默认这一情景。这从侧面反映出当时的教皇在拿破仑的统治下已经成为一个有名无实的傀儡。

整幅画面通过对人物形体的刻画起到了两方面的作用,一是表明了在场人物的地位高低和身份区别;另一方面是增强了整个画面的动静关系。整幅巨作只有一人处在动态形体之中,那就是画面中心的拿破仑,他与周围前来加冕仪式的各界名流形成众星捧月之势。这样的动静对比就更加体现出拿破仑当时极高的地位,体现出人物之间的关系。

总的来说,画面中人物具有差异的形体动作可以十分直观地体现出人物的动静关系,所谓“静若处子,动如脱兔”。单独地看来,“动”大多反映出人物的激动、亢奋等精神状态,而“静”反映出人物的麻木、疲惫等状态,两者原本就是为了服务画面,塑造画面人物形象,而当两者结合起来进行对比时则显得动中有静、静中有动、相互包含,通过对比让人物之间的反差更加强烈。

除了动静关系外,人物形体在画面疏密关系上也有很大帮助,正所谓“疏能走马,密不透风”,画面中人物恰当的形体动作可以让画中密处不显得臃肿拖沓,疏处不会显得单调空洞。通过不同人物的形体组合,可以让画面的空间关系更为合理、整体更加和谐。以何家英与高云在1989年共同创作的国画《魂系马嵬》为例(图4),整幅作品取材于唐后期“安史之乱”中的“马嵬驿兵变”,以画面左下角杨贵妃为“疏”,由她往外扩散的数十名士兵为“密”。从史实中我们可以得知,画面描绘的是士兵逼迫唐玄宗处死杨贵妃的场景:杨贵妃跪倒在地抬头仰望,不知自己归宿何方,她身边的唐玄宗背对着她不愿回头,他们身后的陈玄礼与众多士兵手握武器相逼。画面疏处的唐玄宗与杨贵妃通过靠墙、低头叹气和瘫倒在地直接反映了人物内心的悲凉,密处的一众士卒则多为小幅度动作的站姿,这样的疏密关系体现出当时杨贵妃无路可走的绝望处境和唐玄宗内心的不舍。

就画面构图而言,最忌讳四平八稳的对等式构图,《云林画谱》中写道:“疏者不厌其为疏,密者不厌其為密”。我们常说“艺术源于生活却又高于生活”,就是指将生活中观察收集到的细节合理地转化到画面中去。

形体表现作为一种人物的表现手法,丰富多样的表情和肢体语言让人物形象更加丰满生动,而形体又是传神的重要载体,正因如此形体表现才会如此重要。形体语言归根到底是为画面主体服务的绘画语言中的一种,它通过对画面中人物独有的外部形体动作的描绘,再根据人物形象的具体特征,对肢体动作进行合理的准确把握,将不同形体动作的人物进行组合,让画面的疏密关系更为和谐、动静关系更为强烈。

参考文献:

[1](法)福西永.形式的生命[M].北京:北京大学出版社, 2011.

[2]范梦编.中外画家谈素描[M].郑州:河南美术出版社,1987.

作者简介:

高挺,男,汉族。硕士在读。研究方向:中国画人物画专业