墨西哥铿锵玫瑰——弗里达·卡洛

2022-05-30黄倩

黄倩

在墨西哥明朗强烈的阳光里,那个墨西哥女人弗里达·卡洛(Frida Kahlo)生长其间的“蓝屋”静谧而光明、神秘且魔幻——色彩浓酽的面具和稻草人偶,翠绿的虎皮鹦鹉,像人一样高、多臂多刺的仙人掌,粗粝的大肚子陶罐,悠哉游哉散步的绿孔雀,叶片奇大的热带灌木丛,吱吱乱叫的猴子,纯度很高的蓝墙、红窗框、绿窗棂,白色大理石制成的细长爱奥尼亚柱式……

卡洛,那個曾经美丽、调皮又莽撞的少女,1 8岁那年,一场车祸改变了她的命运——一辆脱轨的电车与她乘坐的公交车相撞,她昏倒在一片漩涡般碎裂的玻璃之中,来自戏院的金粉细屑漫空飞舞,折断的钢铁扶手洞穿了她的身体,而鲜血,如同花朵一样在她的身边四处绽放……从此,一次又一次的手术就这样纠缠了她的一生。

九个月的时间,她整个身体都裹在石膏里,恍如一只等待破茧而出的蚕蛹,无所事事地默默忍受——忍受痛苦,忍受失恋,忍受寂寞……她在石膏上画缤纷的蝴蝶,画满了蝴蝶抚慰自己。直到有一天,爱她的父母为她订制画架,给她颜料——让她躺在床上对着镜子画画,画自己。是的,画画,通过画画,她重新找回了自己。“我从不曾丧失我的热情。我所有的时间都在画画,画画使我感到快乐,使我的日子丰富……我没什么可抱怨的。”她说。

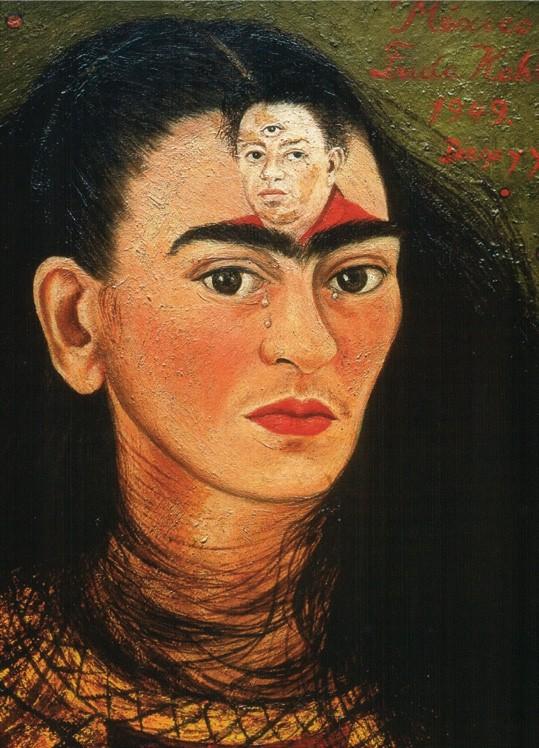

她的脸很美,但绝非千娇百媚,而是轮廓分明、有些硬度、铿锵野性的那一种。红唇艳丽而眼神寂寞,又黑又粗的双眉在眉心联结在一起,浓重的汗毛围绕在唇边——她总是在每一幅自画像中强调这些特质。

卡洛,她不断地画艳妆的自己。她喜欢用浓酽的红与暗寂的绿搭配,喜欢墨西哥的民间服饰——巨大的披肩和触及地面的长裙、绳索一样粗硕的天然绿松石串、沉甸甸浑圆的黄金耳坠以及满手个个不同的南美宝石戒指……永远那么斑斓那么绚丽,恍如蝴蝶翅子般幻美。纵然在死亡和伤痛的边缘挣扎,她也从未曾涣散过那一点扮美之心。

她喜欢让乌黑的长发从正中间分开,掺进艳绿的绸带,辫成发辫环绕在头顶,发髻中或簪几朵硕大、红艳而多瓣的热带鲜花,或簪两只蓝色透明镂空的蝴蝶,颈上环一圈枯萎的荆棘——那荆棘多刺,刺破了皮肤还挂着血珠,而她低垂着眼睫,神情忧伤而淡漠。有长尾的黑叶猴静静地闪动两只滴圆的眼珠,像朋友似的伸出细长的手臂挽住她的肩,还有神秘的黑猫高高地拱起背逼近,绿幽幽的眼睛瞪向画外,很警觉似的……而背景总是浓密的热带蕨类植物,叶片奇大,生命力恣肆而旺盛。

2 2岁那年,她与著名壁画家迪也戈·里维拉(Diego Rivera)结为夫妻。“我生命中遭遇过两次巨大的灾难。一次是被车撞了,另一次是遇见我的丈夫。”她说,“我喝酒是想把痛苦淹没,可这该死的痛苦会游泳。”

丈夫的不忠深深地伤害了她,于是,她不停地画啊画啊……“我画中的信息就是痛苦……我相信这是最好的作品。”

在《迪也戈与我》中,她让长发披散下来,一丝一丝狂乱地纠缠在颈上,正如她那时纷乱的心绪。她满脑子里都在想他——想他,于是,他的头像从她的额头中央浮现了出来。更为诡异的是,迪也戈的额头上,竟还有一只冷漠的眼。那构图是忧伤的,五只眼睛层叠,恍如梦魇,而她的眼里滚落的泪滴,兀自孤零零挂在眼窝里……

在《毁坏的圆柱》中,她泪如雨下,全身箍满冰冷的钢铁护身褡,来自各个方向的铁钉钉满全身。当胸被残忍地剖开,里面的脊椎已化作细长的爱奥尼亚柱式,正纷纷碎裂、坍塌……而身后大地龟裂、乌云翻滚,来自骨子深处的悲哀,汹汹涌涌。它是卡洛失去右脚并动了七次脊椎手术之后的作品,惨烈悲壮一如英雄史诗。

在《亨利?福特医院》中,她描述了她无法生育的痛苦经历。那场车祸竟造成了她终生不育,这个打击对她来说是毁灭性的。画中,远处的地平线上是荒凉的现代工厂,她仰面躺在病床里,鲜血漫漶了雪白的床单,一颗硕大孤单的泪珠将落未落挂在颊边,手里握着三根鲜红细长的血管,分别与各种意象相连——和母亲脐带相连的巨大的死婴、人体的腹部及骨盘片断,从壳里探出头来的软体动物、幽秘的紫色兰花、冰冷的机器装置……它们各自都有各自的隐喻,然而无须解说,那一种痛不欲生的悲伤,一下子就击中了你,仿佛闪电一样霸道而惊悸。

在《小鹿》中,她头上顶着鹿角,身体则幻化为一只身中数箭、受伤流血的牝鹿,奔走在荒芜的原始森林中,一地的落叶与残枝,远处是海与天,有闪电破空而来……满目疮痍,它不知道要去哪里,能去哪里?还是那么淡漠地抿着唇,可是你只要仔细听,就一定能听见——那画面里流淌而出的悲凉歌声……

在《两个弗里达》中,她画了两个自己:一个身着1 9世纪欧洲满饰花边衣裙的卡洛与另一个身着墨西哥长裙及罩衫的卡洛手挽着手,以镜面对称的表情与姿势并肩而坐。它是卡洛著名的双重自画像,其惊世骇俗之处在于:盛装之外,竟还画了两颗赤裸裸的心脏,并以一条长长的滴血的血管相连。那裸露的心脏,如此坦然,如此鲜活,仿佛听得见血液流淌其中的汩汩声响——很残酷,目不忍睹,但是却因此刻骨铭心。迪也戈说过:“在美术史中,卡洛是唯一剖开胸膛与心脏,将自我生理学上的情感呈现给众人看的画家。”果然悲壮,果然难忘。

观赏卡洛的画,你总能体验到她那原始的稚拙的神话般的思维——什么都可以渗化、什么都可以互变——乳房幻化为莲蓬、羊头幻化为婴儿的脸、树干幻化为人体、椰子幻化为流泪的骷髅、心脏幻化为调色板、血管经脉幻化为纠缠的树枝和藤蔓……变形、夸张、打散、重构……完全凭借巫术般的直觉和灵性,而那一种拉美独有的狂热、燃烧、血腥和魔幻的味道——就这么出来了。

“我没病,我只是坏掉了。”在墨西哥城她的首次画展上,卡洛告诉记者,“但只要我能画,我就是快乐的。”

她只活了4 7岁,火葬,然后化为灰烬,随风而逝……对这个世界来说,她只是短暂地来过,又走了。可是,她的那些画还在——幸好她的那些画还在。相信无论历经多少世代,它们将永远如烈焰一般灼热而刺痛,引人生悲,无人能及——那是一个墨西哥女人凄怆而铿锵的人生缩影,关乎病痛,关乎伤残,关乎欲望,关乎死亡。