学科大概念视域下的教学设计路径探析

2022-05-30张淇翔潘雪红

张淇翔 潘雪红

摘 要:学科大概念能反映学科本质,具有中心性、聚合性、持久性等特点。教师要以学科大概念为抓手,在明晰历史学科大概念的定义及内涵后,深入课标和教材找寻学科大概念,把握主次概念生成问题序列,并以人物为线索创设历史情境,将庞杂且分散的内容结构化。设计教学问题序列时,教师要从学科大概念出发,设计与之相关联的主干问题,再围绕主干问题设计相应的子问题,搭建与知识结构层级图相对应的、指向学科大概念的问题链。以人物为线索创设历史情境时,教师要对应主干问题选取历史人物,升华人物品格以涵养学生的家国情怀。

关键词:学科大概念;高中历史;问题链;教学情境

统编版高中历史教材《中外历史纲要》表述精练但蕴含信息庞杂,教材内容繁多但教师授课时长有限。面对这些矛盾,如何化繁为简,在有限的时间内高效地达成目标?这已成为当下高中历史教学迫切需要解决的问题。对此,《普通高中历史课程标准(2017 年版2020年修订)》(以下简称“《课程标准》”)提出,“以学科大概念为核心,使课程内容结构化,以主题为引领,使课程内容情境化,促进学科核心素养的落实”,并建议教师以学科大概念为抓手,将庞杂且分散的内容结构化,在落实核心素养的同时,有效化解上述在历史教学中出现的矛盾。那么,什么是学科大概念?如何以学科大概念来架构教学呢?基于这两个问题,笔者以《中外历史纲要(上)》第9课《两宋的政治和军事》为例,探讨学科大概念下的教学设计路径。

一、何谓学科大概念

所谓学科大概念,是指能反映学科的本质,居于学科的中心地位,具有较为广泛的适用性和解释力的原理、思想和方法[1]。在这个定义中,学科大概念呈现了三个突出的特性:(1)中心性,即学科中最为关键的概念、方法和思想;(2)聚合性,通过学科大概念,能够将原本零散且碎片化的知识加以联结,进而呈现有序的结构和层级性的框架;(3)持久性,即能存留于学生的一生,当面对相似问题情境时,能及时加以迁移和提取。

在此特征下,历史学科的大概念也就聚焦于三种类型。一是指向历史学科的研究对象,即人类历史进程及其发展规律。这一概念一方面由于承载的容量过于庞大(毕竟从人类诞生到而今,早已横跨百万年之久),不可能将其全部呈现;另一方面也过于抽象(规律毕竟是建立在感性认识基础之上的),无法简洁明了地将其叙述清楚。因而,只能从漫长的人类历史演进过程中选取重要的历史人物、历史事件和历史现象加以概括,并且从中把握唯物史观下的历史规律。二是指向历史学科的研究方法,“一切基础科学的研究都可以归结为‘确定事实和‘解释事实这样两项任务。‘确定事实就是要弄清楚‘是什么,‘解釋事实就是要弄清楚‘为什么”[2]。而具体到历史学科,“确定事实”也就是“实证”,即通过史料的搜集、考证来确定历史史实。“解释事实”也就是“阐释”,即对历史史实的解释和再认识。因而,“实证”和“解释”就是历史研究最为基本的方法。三是指向历史学科的研究目的及意义,即提高公民文化素质,使其学会做人的道理。

需要说明的是,这三类学科大概念并非泾渭分明,而是互相融通,每一次教学都会涉及历史的目的、方法和意义(即知识的概念、方法和价值),只是因为教学内容指向的不同,从而使三者之间的地位和重要性各有侧重。例如某单元的内容侧重于知识技能的传授,那么选取的学科大概念应首先关注“人类历史进程及其发展规律”,而当单元内容侧重于思想方法或者学科素养时,则“实证”和“解释”成为首选的目标。

从历史学科的性质中把握学科大概念,然后在学科大概念的视域下,对具体的历史知识进行审视,就可使深层次的学科大概念和表层的具体知识建立关联,变碎片化的教学为结构化的教学,最终变只重结论传授的教学为彰显情感价值的教学。

二、学科大概念下的历史教学

在明晰历史学科大概念的定义及内涵后,要如何找寻学科大概念,并设计相应的教学呢?笔者认为,可深入《课程标准》和教材找寻学科大概念,然后把握主次概念生成问题序列,并以人物为线索创设历史情境。

(一)深入课标和教材,找寻学科大概念

基于学科大概念的教学设计,第一步就是要明确相应的学科大概念。那么,如何在庞杂且繁复的内容中找到学科大概念呢?《课程标准》作为国家课程体系的指导性文件,无疑是提取学科大概念最为主要的来源。

对于《两宋的政治和军事》一课,《课程标准》作了如下的学习要求:“通过了解两宋的政治和军事,认识这一时期在政治、经济、文化与社会等方面的新变化。”由此我们不难发现,“两宋政治和军事的变革”无疑是该课的重点概念,它属于历史学科大概念中“人类历史进程”这一方面。但是若简单地将“两宋政治和军事的变革”加以提取并作为该课的大概念,笔者认为是不妥的。一方面,从学科大概念的特性而言,这一概念将时间段仅仅局限于“两宋”这一时期,无法体现学科大概念应有的广泛性和适用性的特点;另一方面,从教材的内容而言,该课所叙述的内容并未局限于宋朝的政治和军事,而是以其为载体,在理顺王朝兴衰发展脉络的同时,深刻揭示制度变革下的时代需求。因此,如果以“两宋政治和军事的变革”作为学科大概念,就难以统摄该课中的其他知识。

因此,从《课程标准》中找到该课的重点概念后,我们还得回归到课本之中,深入理解教材内容,进而提炼出大概念。《两宋的政治和军事》一课由四个子目组成,分别为“宋代中央集权的加强”“边防压力与财政危机”“王安石变法”“南宋的偏安”,四个子目不仅在时间上是因承的,在因果逻辑上也是接续的。其中,“宋代中央集权的加强”主要叙述宋初统治者为了扭转五代遗留下的中央疲敝、武人干政等弊端,而着手设计相应的制度以加强中央集权。“边防压力与财政危机”则是宋初制度上升至“祖宗之法”后,其所携带的弊病逐渐显现,并且伴随着北部少数民族契丹和党项的崛起,“三冗两积”成为宋中期亟待解决的难题。“王安石变法”则是描述在此危机下,范仲淹和王安石等人携带着他们的变法主张登上历史的舞台,但是变法一方面受到了外部的阻力,另一方面则未触及危机的根源,最终不可避免地走向了失败。“南宋的偏安”则是变法失败后,本就奄奄一息的宋朝无奈地走向了自己的黄昏。在对教材的梳理过程中,我们不难发现,四个子目是围绕着一个核心问题而展开的。这个核心问题就是制度的变革:宋初制度之变在强化了中央集权、稳固了内部统治的同时,却不可避免地携带着制度本身的副作用,即“三冗两积”下财政的空虚和军力的疲弱,此后为了应对此等危机而产生的王安石变法的失败,也预示着北宋最终走向灭亡的结局。

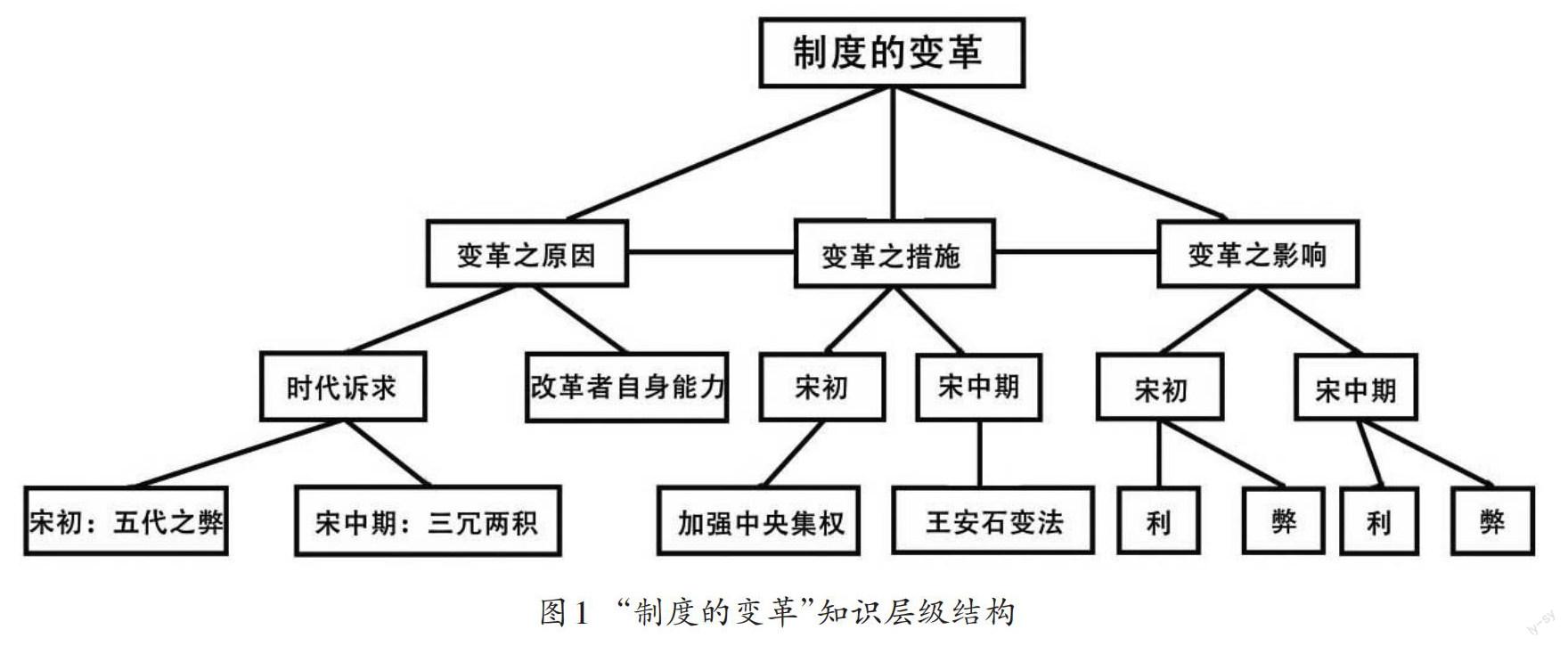

基于对《课程标准》以及教材的深入解读,笔者将该课的大概念确定为“制度的变革”,一方面以此统摄教材中的其他知识点,向下衍生出次级概念,如制度变革的原因、制度变革的措施以及制度变革后的影响等,据此绘制出该课的知识层级结构图(如图1)。另一方面,也借由这一概念类推至其他制度变革下的时代需求和现实影响等。换言之,“制度的变革”这一大概念具有较强的可迁移性。

(二)把握主次概念,生成问题序列

当提炼出学科大概念,并据此衍生出相应的次级概念后,如何让学生理解并内化该学科大概念便变得至关重要。笔者认为,对于复杂而又抽象的学科大概念,若仅仅依靠教师的单纯讲授,学生很难深入理解,更谈不上主动内化,因而要以适切的问题驱动学生去主动探究、自主建构,达到深入学习的目的。那么,在学科大概念视域下,如何有效地设计问题呢?笔者参考李松林老师提出的“1+X”问题设计思路[3],尝试设计该课的教学问题序列。

1.从学科大概念出发,设计与之相关联的主干问题

该课的核心观念是“制度的变革”,那么,如何将其转化为主干问题呢?在回答这一问题前,我们得先明晰主干问题的三个特征,然后以此为前提,对学科大概念进行合理的分解和转化。其一,主干问题在问题层级中呈现深层次性。即通过对它的回答,能够揭示知识发展的整体脉络,领悟到蕴含其中的学科思维和能力。其二,在表现的形态上呈现精简性。主干问题来源于学科大概念,本身便是在对知识的提炼过程中形成的,因而问题指向的是该课的关键,所呈现的形态自然应该少而精。其三,在难度设置上呈现挑战性和开放性。主干问题指向的是该课的核心观念,因而在问题难度的设置上不应过于简单,而是要贴近学生的最近发展区。

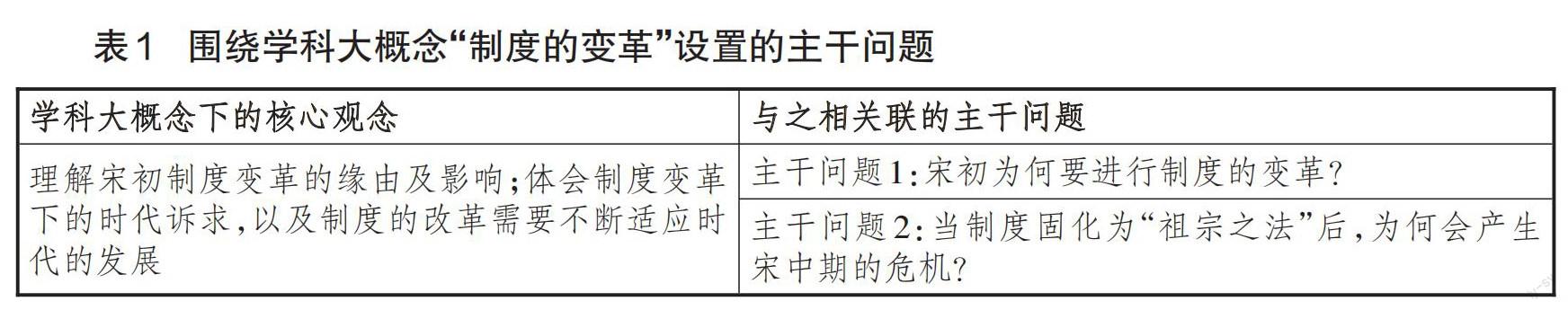

对应至该课的教学,围绕着“制度的变革”这一核心观念,教师在将之转化为主干问题时,需要注意:一方面,要以问题驱动学生,使其能够从整体上把握该课的知识脉络,即深入理解宋初制度变革的缘由、过程及影响等内涵;另一方面,要引导学生在主动探究的过程中,领悟制度变革下的时代诉求,以及僵化的制度需要进一步改革以适应时代的发展这一思想。基于这些认识,笔者将其轉化为以下两个主干问题,详见表1。

2.围绕着主干问题设计相应的子问题

主干问题指向的是该课的核心观念,因而也就呈现出一定的统摄性以及综合性,若直接加以呈现,学生必然难以回答。因此,有必要铺设指向主干问题的子问题,使学生在对子问题的回答中,一步步地趋近主干问题,最终体认到该课的核心概念。与此同时,对于子问题的设置,也需要关注以下几个方面。其一,子问题的设计要有阶梯性。即子问题不仅要与主干问题存在关联,而且众多子问题之间也应是层层递进的,进而在对问题的探究和解答过程中,形成“子问题1—子问题2—……—主干问题—核心概念”的逻辑顺序。其二,在问题设置的形式上,相较于主干问题的精而少,子问题相对多且细。需要说明的是,问题的设置并非是越多越好,不然课堂就会呈现“满堂问”的现象,不利于学生深入地思考和内化。因而设置问题时,既要考虑问题之间的关联,又要考虑学生的认知特点,精心筛选该课需要的问题,留给学生充足的时间去理解和消化。

对应到该课,则是在上述两个主干问题下设置相应的子问题。笔者引用课本中所提及的历史人物——“宋太祖和赵普”君臣、“宋神宗和王安石”君臣,通过具体的历史事件,引导学生了解宋初以及宋中期统治者所面对的不同问题,进而在对问题的探究思考过程中,了解时代诉求与制度变革之间的必然联系。基于此,笔者铺设指向主干问题的子问题,并在主干问题1下设置三个子问题,主干问题2下设置四个子问题。

子问题1-1:当赵匡胤龙袍加身后,却并没有想象中的兴奋,相反却是隐隐的担忧,那么他在担心什么呢?(提供五代各王朝建立的时间以及开国皇帝的详细材料)

子问题1-2:赵普认为是什么原因导致五代各王朝短命而亡,并给出了什么有效的措施呢?

子问题1-3:这些措施是怎么做到抑制武人专政,并加强了中央集权的呢?

子问题2-1:通过材料(呈现宋中期财政收入状况以及与西夏作战情况),分析此时宋神宗面临怎样的危机?

子问题2-2:王安石认为是什么原因导致宋朝中期危机的产生呢?

子问题2-3:对此,王安石提出了什么变法的措施?

子问题2-4:变法为何会走向失败?北宋的灭亡与变法失败有关联吗?

3.搭建与知识结构层级图相对应的、指向学科大概念的问题链

笔者根据主干问题及相应子问题,搭建起与知识结构层级图相对应的、指向学科大概念的问题链。对教师而言,这能帮助其抓住该课的重点,化繁为简,从容应对新教材概念繁多、信息量庞杂的难题。对学生而言,从易到难、层层递进的问题链,可驱动其主动探究,进而整体地建构学科的知识体系,避免之后复习的零散化和碎片化,涵养学科思维和能力。

(三)以人物为线索,创设历史情境

回答问题,离不开具体情境的浸润。只有处于具体情境之中,学生才能找到问题回答的线索和方向。因而在设计好主干问题和子问题后,教师所要做的就是针对问题创设相应的历史情境,使学生能够在情境中找到解决问题的线索,进而在探究中得出答案。那么,如何设计教学情境呢?笔者认为,可将历史人物作为线索,选取该课内容中的历史事件,进而营造出相应的历史情境。这既贴近历史学科的本质,又能激发学生的学习兴趣,使其在神入历史中领悟该课的核心概念。

1.对应主干问题,选取历史人物

该课的两个主干问题分别瞄准的是宋初以及宋中期出现的危机,以及各自所采取的应对之策。因而针对这两个问题对应的历史时期,笔者分别选取了制度变革中的主要人物——“宋太祖和赵普”以及“宋神宗和王安石”君臣,将他们作为主线来营造相应的历史情境。具体而言,针对“宋太祖和赵普”君臣,笔者着重围绕“赵匡胤雪夜访普”这一历史事件展开叙述,先呈现教材中的一幅插图——《雪夜访普图》,让学生根据图中描绘的内容思考上述子问题1-1。通过引导,笔者让学生在真实的历史情境中,体会到赵匡胤的忧虑是“宋初中央疲软,武将篡权频发的现状”,由此引出“赵匡胤雪夜访普”的缘由,而这也为之后宋朝从“权”“钱”“兵”三方面加强中央集权作了铺垫。针对“宋神宗和王安石”君臣,笔者则主要围绕着“神宗问策以及王安石变法”这一历史事件而展开,以神宗继位后面临着财政以及边疆上的危机为切入点,借由神宗的问策,引出王安石奏折中所提及的“治国之道,首先要效法先代,革新现有法度”,并据此向学生提出相应的问题“为何宋初的制度变革,会引发宋中期的危机”。如此,笔者在引出王安石变法具体措施的同时,也将宋初的制度变革与中期产生的危机有机地衔接起来。

2.升华人物品格,涵养家国情怀

通过人物营造历史情境时,也要深挖历史人物身上所蕴含的价值情感。对于王安石变法,教材主要侧重于探讨变法的具体措施,而对于主持变法者王安石则没有过多着墨,似乎他就只是一个变法的失败者。但是深入历史,我们会发现在他当政之前北宋财政空虚、危机四伏,在他卸任之后北宋则是府库充盈,一改以往积贫的面貌。换言之,王安石的变法也是取得了一定成绩的。同时,如果再细究历史的细节,我们就会发现在王安石当政期间,他的变法并非一帆风顺,相反却充满坎坷和曲折,不仅他本人遭遇两次罢相,在此期间他还遭到了昔日同僚的背叛,并且他最疼爱的儿子也受党争的影响而英年早逝,但是他始终没有放弃对于变法的追求。那么,究竟是什么原因驱使王安石发动这场将会使自己身败名裂的改革呢?在教学设计中,笔者节选了王安石变法前上奏的施政纲领《上仁宗皇帝言事书》,让学生在对文本的解读中,透过文字感受千年前王安石变法的初心——为国家社稷、为黎明苍生。如此,笔者既将原本抽象的家国情怀具象地呈现在学生的面前,潜移默化地使学生将这种情感铭刻于心,又让学生在历史叙事中与千年前的改革家产生共情,深刻理解改革的艰辛以及改革家超俗的气魄。

三、结语

总之,在学科大概念的教学中,教师首先得深入《课程标准》及教材,以提炼出独属于某一课的大概念,并以此为前提,在统摄其他知识的过程中,形成层层相连的框架体系。其次,教师应对照大概念,设计并铺设课时的主次问题。最后,教师要创设与之相适应的历史情境,让学生在情境中把握核心概念、涵育基本素养,以此达到学生深入理解、教师化繁为简的效果。[□][◢]

参考文献:

[1]顿继安,何彩霞.大概念统摄下的单元教学设计[J].基础教育课程,2019(9):6-11.

[2]庞卓恒,李学智.史学概论[M].北京:高等教育出版社,2019:242.

[3]李松林.培育学科核心素养的三个教学问题[J].教育科学研究,2017(8):5-9.