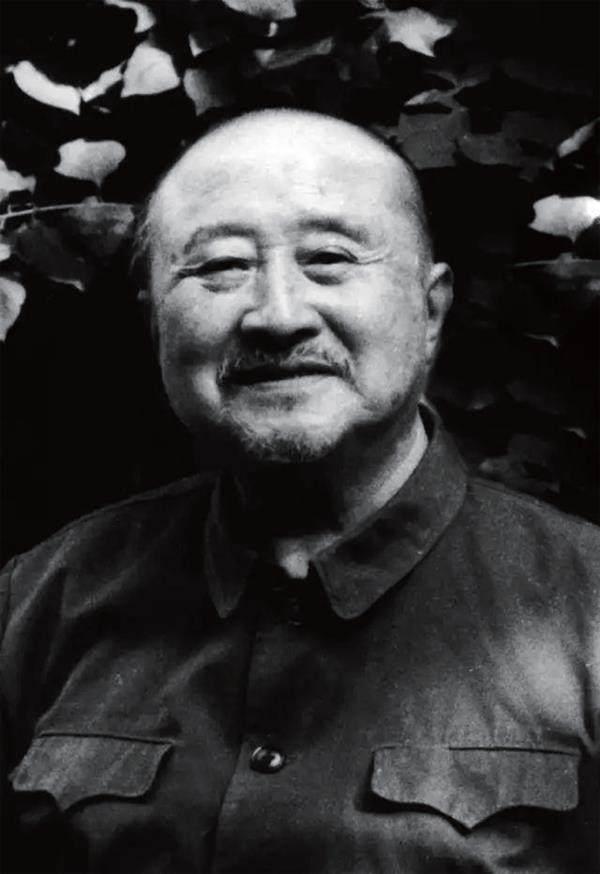

吴羹梅:小铅笔承载民族大荣耀

2022-05-30月珠

月珠

经过吴羹梅的努力,中国标准国货铅笔厂站住了脚跟,成功地把铅笔打进了上海滩最繁华的南京路。

有不少人看了央视热播剧《香山叶正红》之后,第一次知道中国有个“铅笔大王”吴羹梅。他是用铅笔抗日的中国铅笔工业奠基人。

中国铅笔制造业诞生于20世纪30年代。吴羹梅在上海南市斜徐路创办了中国第一家能够自己制造铅芯、铅笔板、笔杆以及外观加工的全能铅笔制造工厂——中国标准国货铅笔厂。吴羹梅也由此被国人推崇。

对制造铅笔产生浓厚兴趣

1906年,吴羹梅出身在江苏武进的一个书香门第。中国传统文化中向以“鼎”作为尊贵或权力的象征,他又名吴鼎。其父是清末选拔的贡生,家境富裕。吴文化浸润着吴羹梅,他自幼养成了质朴、悍勇和开拓进取的心理特征和精神气质。

吴羹梅5岁入私塾发蒙,12岁随父举家迁至北京读中学,16岁考入上海同济大学。在校期间,他是学生会的负责人之一。1928年,22岁的吴羹梅东渡日本,考入横滨高等工业学校攻读应用化学。

在留学期间,吴羹梅就开始思考回国后具体做什么行业。根据自己的实力,吴羹梅并没有考虑机器制造、交通运输等大行业,而是比较关注中小行业。随着课本知识的积累和社会交往面的不断扩大,吴羹梅的人生阅历和社会经验也慢慢丰富起来,他确定了将铅笔制造作为回国创业的目标。据资料显示,1925年至1931年,上海江海关进口的铅笔金额约600万银圆。要打破洋货的垄断,就必须从中国人自己开办铅笔制造厂开始。从那时起,吴羹梅开始关注铅笔生产和经营状况,收集国内外有关铅笔贸易的资料,对铅笔产生了浓厚的兴趣。

1932年3月毕业,他进入日本真崎大和铅笔株式会社(后为三菱铅笔株式会社)神奈川颜色铅笔工场实习,学习制造铅笔工艺技术。当时,有一个叫数原三郎的日本人看到他处处留意铅笔的制造技术,对他严厉训斥道:“即使到你吴鼎二世,中国也不会制造铅笔芯,办不成铅笔工业。”数原三郎原本希望他学成后能负责真崎大和铅笔株式会社在中国的销售业务。不过,吴羹梅已经决定要自己创业,所以,他没有放弃、没有停止对技术的研究。一有机会,吴羹梅就会和工友们套近乎,多方面了解,留意企业的管理方法和经验,经常细心揣摩,破解了日本人在彩色铅芯及制杆、油漆等方面的加工工艺和技术。

1933年11月,吴羹梅抵达上海。在一次演讲中,他说:“铅笔在各种文具品中占重要之位置,而与小学生关系又切。查海关贸易报告,去年(1932)年铅笔输入我国者,达150万金单位之巨,区区铅笔一物,每年亦竟耗我国人之财富达数百万元之巨。吾人所惕者在此,觉有从速创办此种工业之必要者亦在此。”

“鼎”牌自强不息

1933年底,吴羹梅变卖了家产筹资建厂;1935年,中国标准国货铅笔厂股份有限公司在上海落成。从研制铅芯、研制笔杆、外观设计到生产铅笔,这是一家全能的铅笔加工厂。从此,中国人有了自己的铅笔厂。

铅笔生产出来,需要销售。20世纪30年代,国外品牌的铅笔几乎占领了全部市场,国产铅笔想挤进这个市场,谈何容易。那时正值如火如荼的抗日爱国运动,提倡爱国、抵制日货、使用国货的舆论铺天盖地。吴羹梅抓住这一历史机遇,在产品推广上,竭力宣传“中国技师、中国原料、中国资本”,并在每一支笔上,都印着上海教育局长潘公展书写的“中国人用中国铅笔”,还把潘公展的墨宝做成广告,广为发送、宣传。

在品牌设计上,吴羹梅用一个“鼎”字作为高级绘图铅笔的商标。“鼎”字有多层意思:一层意思是他名字里有“鼎”字;第二层意思是中国传统文化中向来以“鼎”作为尊贵、或权力的象征,表示上等品;第三层意思是当时洋货铅笔中有一款德国产的“三堡垒”牌,为了与“三堡垒”牌相抗衡,使用“鼎”牌,因为古代“鼎”也是三足,“三足鼎”与“三堡垒”媲美。

淡蓝色的笔杆、黑色沾头的“鼎”牌高档绘图铅笔,在质量上以美国的“维纳斯”牌和德国的“三堡垒”牌为标准。尽管“鼎”牌刚起步,但售价低,每罗(12打)为10银圆,而“维纳斯”牌是27银圆,“三堡垒”牌是54银圆。在中档商品上,中铅公司推出“500号航空救国”铅笔呼应“航空救国”爱国热浪;在普及型产品上,为迎合中小学生,生产价廉物美的“200号好学生”“300号小朋友”铅笔。

经过吴羹梅的努力,中国标准国货铅笔厂站住了脚跟,成功地把铅笔打进了上海滩最繁华的南京路,摆放在著名的永安、先施、新新、大新四大百货公司的文具柜台中。上海各个文具店在销售铅笔的时候,十有八九都有中铅公司的铅笔。

交通部下属的邮电局、铁道部下属的各铁路局也纷纷向中铅公司定制铅笔,为中铅公司带来了大量的订单。到1936年,教育部甚至通令全国各级教育管理部门和各所学校,推荐采用中铅公司的产品。由于中铅公司的铅笔价钱便宜,又是国产的,各所学校的学生也乐于购用。中铅公司还接受各个文具店的定制,完全满足各种个性化的要求,中国的铅笔逐步销售到云南、陕西、新疆等边远地区,甚至在东南亚都可以和日本铅笔一较高下。

吴羹梅骄傲地对同仁们说:“日本人断言到我吴鼎二世也造不出中国人自己的铅笔,现在我吴鼎一世就生产出了中国人自己的高档绘图铅笔。”

开拓内地铅笔生产链

1937年“七七”事变后,日本发动了全面侵华战争,上海也爆发了“八一三”淞沪会战,中铅公司直接受到炮火的威胁。

为了保存企业,吴羹梅决定内迁。溯长江而上,随局势变化几行几停,先迁汉口生产4个月,再迁宜昌借地开工半年多。1938年11月再由宜昌至重庆,在长江北岸菜园坝正街15号建厂,才结束了颠沛流离的日子。

吴羹梅的企业是大后方唯一的铅笔厂。这个时候,铅笔厂的作用也显得格外重要。为了维持后方的文教事业,尽管工厂两次被日机轰炸,车间和仓库被损毁,吴羹梅也受伤住院,此时他仍嘱托职工奋力抢修,坚持生产。电力供应严重不足,生产时停时辍,他设法在渝郊30公里南温泉增设分厂自行发电生产。

1940年,为制造成套铅笔机械和日常维修,他建立了机修车间。同时,他陆续在重庆、贵阳、昆明、西安、衡阳、兰州等地设立发行所。这些发行所即使遭劫遇毁,他也毫不气馁,易址重建。其间,企业曾重组,改名为中国标准铅笔厂股份有限公司,董事长为潘安庐,吴羹梅任常务董事兼总经理。为扩展产业链,他投资兴建重庆光华油漆厂,后集资创办中和化工公司,生产铅笔用的喷漆。

在8年抗战期间,中铅公司总共生产了5000余万支铅笔,它的用户从重庆到延安、从城市到窑洞、从战场到教室,从将军、士兵,到正在一笔一画学汉字的孩童。这家中国大后方唯一的铅笔厂,承担起维持中国文教事业的重任。

中华人民共和国成立之后,吴羹梅被任命为中央财政经济委员会委员和中央私营企业局副局长。他是最早提出公私合营的企业界人士之一。1950年7月,轻工业部、华东工业部批准中国标准铅笔厂股份有限公司公私合营,总部设北京。董事长是轻工业部副部长王新元,吴羹梅任总经理。1954年3月,中铅公司成功研制了中华牌101绘图铅笔。上市后的铅笔深受消费者欢迎,此前还流行的美、德、日等国的绘图铅笔,从此在中国销声匿迹。直至现在,中华牌铅笔还是中国人首选的绘图、考试填涂工具。

最有趣的“抵抗”发生在20世纪80年代。已经年逾七旬的吴羹梅前去日本访问,他點名要去当年实习的那家日本铅笔公司,在接待宴会上,这个老人掏出两支用新技术生产的中华牌细杆铅笔,对日方说道:“我为我们的新产品做宣传来了,请大家赏光!”

1990年6月1日,吴羹梅因病逝世,走完了他人生征程中的最后一站。小小的铅笔,让吴羹梅在中国民族企业发展史上留下深深的痕迹。

(编辑 周静 charm1121@sina.com)