“理”“地”结合学习对生活有用的地理

2022-05-30张树宏

张树宏

地理是一门与生产生活实践紧密结合的学科。地理教师在课堂教学的设计与实施中要努力创建真实的或尽可能接近真实的地理情境,引导学生生发出有真实学习需要的地理问题,驱动学生自主学习探究,自主构建知识原理体系,并将原理运用于日常生产和生活。以高中地理“大气的垂直分层”教学为例。

一、教学流程

【环节一】 以喜闻乐见生活“小”事例创设引人入胜学科“大”情境,激发探究学习兴趣

师:大家都喜欢旅行,请说说你旅行中去过的最远的地方是哪里。

生:我国的新疆、西藏,美国的洛杉矶,非洲的利比里亚,欧洲的英国……

师:大家走过了很多地方,今天想不想进行一次脱离地表的研学之旅呢?我们今天研学的交通工具与以往不同,是热气球,它的球囊特别结实,承受极大的压力也不破裂,内充氢气、氦气等比空气密度低的气体以便升空,下面的加热器也可以加热气体使气球升空,我们坐在下面的密封舱里。假如我们乘坐热气球从温暖的海滩起飞,随着一声呼啸,气球开始上升,离地面越来越远……你将有哪些奇特的经历?看到哪些奇妙的景观?又将面临哪些危险呢?按照我们学校以往的研学惯例,出发前先要做“垂直大气层的探空之旅”的旅行攻略。

设计意图:旅行几乎是课堂中每位学生都有过的愉快经历,以分享旅游地点切入,可以创设轻松愉悦的课堂氛围;将旅行的形式转变为“垂直大气层的探空之旅”,巧妙地将欲学知识与学生喜欢的旅行结合在一起;热气球的描述,情境代入感极强,极大地激发了学生对大气层展开区域认知的热情。

【环节二】以真实的学习需要为先导,聚焦区域认知能力培养,引领课堂深度学习

师:出发前你需要了解大气哪些方面的知识呢?

生1:密度、温度、压强、气流运动、构造、辐射、含氧量、下不下雨……

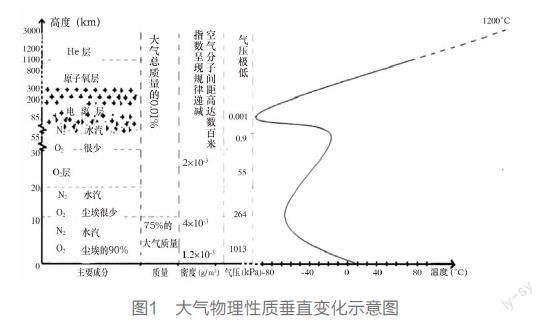

师:老师准备了一些资料,如果你觉得不全面的话,可以自己再上网搜索。(出示“大气物理性质垂直变化示意图”,见图1)大气性质在垂直方向上变化还是很大的,为便于研究,我们首先尝试对大气进行一下分层,怎样划分比较合适呢?

图1 大气物理性质垂直变化示意图

生2:我认为分五层比较合适,从温度曲线的拐点分正好分为五层。

生3:我认为根据大气成分分四层比较合适,最下面是氮气氧气层,向上是臭氧层、电离层、原子氧层。

师:区域划分的原则是:同一区域多种要素趋同,不同区域要素特征相异。

生4: 我认为应该根据温度变化的拐点分四层,因为温度影响空气运动、密度等其他因素。

生5:支持,划分为四层,气压变化也比较符合。

师:综合多种因素看,划分为四层比较合适,但因为我们今天是三个小组,所以把上面两层合并,划分为三层,以便于任务分配。

设计意图:大气在垂直方向的层次划分原本是教材直接给出的结论,教师在教学设计中做了适当的调整:不直接告诉学生结论,而是将分层可能涉及的要素材料呈现给学生,请学生自己观察、分析、确定划分的层次,这样的转化给学生创造了从图表中观察获取信息、整合信息并进行要素综合的机会,锻炼了学生对大气这个特殊区域的空间定位与空间觉察能力,将区域认知能力的培养提升到了较高水平。

【环节三】以指向应用的实践体验为载体,解锁综合思维和地理实践力,实现原理构建深化

教师提供“垂直大气层的探空之旅”研学旅行攻略制作要求。

(1)参考内容

①冷暖变化(定性与定量结合描述);②飞行平稳度;③听觉变化;④视觉变化(可能看到的景观—迅速拉升的飞机、千姿百态的云朵、万里晴空、大气浑浊度增加、平稳飞行的民航飞机、一闪即逝的流星、高速运行的人造卫星、飞翔的小鸟、白雪皑皑的山頂、绚丽的极光);⑤嗅觉变化;⑥可能的风险。

(2)攻略形式

①请以示意符号的形式表现行程中的经历感受及景观;②请将示意符号填绘在“大气物理性质垂直变化示意图”上,符号标注位置须对应与其成因相关的大气性质。

(3)准备时间

将学生分成三组,每组分别负责一个大气层的旅行攻略制作,同时对其他小组提出问题。制作过程中可以使用iPad上网收集资料。教师巡视各组,回答学生在研究过程中所遇到的问题。

设计意图:制作旅行攻略是现实生活中旅行爱好者行前的必备环节。本节课将知识的探究过程转化为制作旅行攻略的探究形式,助推学生以“大气物理性质垂直变化示意图”为思维载体,运用空间推理的方法,由原因、条件探寻结果或由结果追究原因、条件,有助于学生深刻理解大气各要素之间的内在联系,领悟自然环境对人类活动的影响,提升综合思维素养。以示意符号表达的方式,有助于培养学生运用地图符号进行分析表达的习惯,同时也增加科学探究的趣味性,有助于提升地理实践力素养。

【环节四】搭建成果交流应用平台,促人地协调观念落地,凸显学科育人价值

教师明确展示要求:①对本组绘制的示意图进行展示说明,简要分析成因;②每组展示时间2~4分钟,答疑时间3~5分钟;③教师密切关注课堂问题生成,注重对疑难问题的点拨引领。

学生分组展示,交流分享,质疑答疑。

小组1 :对流层组

生1:对流层温度上冷下暖,因为地面是大气的主要热源。

生2:该层飞行极不平稳,原因是空气以垂直运动为主。

生3:耳朵会有不适的感觉。

师:我们在较高山区乘车上行,耳朵有什么感觉?为什么会有这种现象?

生3:耳朵会有鼓胀的感觉,因为气压降低、密度减少。打个哈欠就好了,这样可以平衡身体内外的气压差。

生4:水汽多和尘埃多导致这一层大气浑浊,下雨等复杂天气现象都发生在这一层。

师:这一层天气现象复杂多变的原因除了水汽多和尘埃多之外还有什么原因?

生4:气流上升运动导致空气降温。

师:现实生活中有没有现象能够反映对流运动?比如,夏季的空调和冬季的暖气安装位置有什么不同?

生5:夏季空调安装在房间较高位置,冬季暖气安装在房间较低位置,用的就是热对流原理。

小组2:高层大气组

生1:我们把这一层分成两个小段,界线就在温度的拐点处。第一段海拔上升温度下降;第二段海拔上升温度上升,原因是氧原子吸收紫外线,从上到下照射,上面吸收得多,因此上面温度高。

生2:这一层的底层气流运动以对流为主,但不剧烈。所以,虽然飞行不平稳,但因为空气稀薄,所以颠簸不太剧烈。

生3:在这一层可以看到流星,但不知道流星是怎么形成的。

生4:我们认为这一层还可以看到云,但很少,出现在拐点之下。因为云出现的条件之一是水汽,这一层应该还有很少的水汽,因此会出现少量的云。

生5:我们的问题是,在这一层的高处能否看到人造卫星。

生6:我认为看到人造卫星的可能性不大,这一层空气虽然稀薄但运动速度很大,如果有人造卫星的话会像流星一样与气体摩擦被烧掉。

师:流星是星际空间的石块或金属块与气体摩擦产生的燃烧现象。高层大气层空气密度比较大,流星现象比较多;人造卫星从海拔200千米到高层大气层都有分布,但在高层大气层偏多,因为高层大气空气稀薄,即使运动速度快,也不可能像流星那样被烧掉。

生7:那极光现象是怎么回事呢?

师:极光现象是宇宙空间的高能带电粒子与电离层中的高能带电粒子碰撞激发产生的发光现象。

生8:极光一般发生在高纬度,因为两极磁场强,对带电粒子吸引力大。那么高层大气层有云吗?

師:云的形成条件一是要有水汽,二是水汽要有降温条件,在高层大气层虽然水汽少,但温度极低,还是可以形成云的。这大概是海拔最高的云了,叫作夜光云,蓝色,很漂亮。

生9:这一层有氧原子,为什么不是氧原子所在的高度温度最高?

生10:因为太阳辐射来自上层,上层的太阳辐射被吸收得多,到了下层,虽然有氧原子,但已经没有多少太阳辐射可供吸收了。

师:看来,对于高层大气,同学们的问题很多,大家可以把问题发到班级微信群里继续讨论。

小组3:平流层组

生1:这一层空气上暖下冷,空气运动以水平运动为主,因此不颠簸,飞行很平稳。

生2:这一层水汽很少,天气很晴朗。

生3:为什么最高温度不出现在臭氧所在的层次?

生4:与前面讨论的道理一样,太阳辐射的紫外线从上面射下来,上面可供吸收的紫外线多;下面虽然臭氧多,但可供吸收的紫外线很少了。

生5:这一层的底部适合飞机飞行,原因是又平稳又节省燃料。

师:飞机适合在这一层飞行的原因还有哪些?

生6:气流平稳、天气晴朗、能见度高、小鸟等飞行生物和飞行物少。

师:截至目前,载人热气球的最高探空高度是由瑞士物理学家Auguste于1931年创造的,飞行高度为15787千米,Auguste险些为之付出生命的代价。人类的科学史总是伴随着风险与牺牲。虽然宇宙飞船、航天飞机早已穿越大气层,但从旅行感受的角度看,目前最佳的交通工具还是热气球。今天同学们虽然对探空旅游的风险有一定的预测并提出了一些应对,但由于目前我们学科知识有限,可能还或多或少有些纸上谈兵的意味,在此方面有兴趣的同学可以课下继续探究或将来从事航天事业。

设计意图:通过展示交流、生生互问、师生互问,促进思维碰撞,有助于疑点澄清、难点突破,实现思考的深化、思维的活化、知识的拓展。讨论最多的内容是在不同大气层环境中人的感受,并由此推及大气状况对人类活动的影响,有助于培养学生的人地协调观念。教师在最后环节的总结提升呼应了课堂初始情境,还原真实研究现状,以科学家不畏艰难、求知求真的探索精神感召学生,鼓励学生树立献身科学、造福人类的宏伟目标,实现学科育人价值。

二、教学反思

本节课创设了极具代入感的“太空研学”情境以激发学生的探究兴趣,以分组制作旅行攻略的活动贯穿始终,引导学生积极动脑、动手开展合作探究,实现了由“地”到“理”的知识构建和由“理”到“地”的知识迁移应用。

本节课的亮点表现在三个方面:一是在活动过程中以身边事例为切入点激发学习兴趣,有效培养了学生区域认知和综合思维能力。例如,在大气的垂直分层环节,学生结合“大气物理性质垂直变化示意图”尝试对大气进行垂直方向的分层,分别发表了自己的见解,由开始的仅根据单一要素进行分层到最后的多种要素综合考虑,在思维的转变过程中初步树立了从空间视角认识地理事物和现象的意识以及培养了对地理事物和现象的空间格局的观察力,初步学会从综合角度进行垂直方向上的区域比较和区域划分,提高了学生的区域认知和综合思维能力。二是以真实的生活需要为活动形式,引导学生自主合作构建知识原理,实现了综合思维以及地理实践力的提升。例如,在制作攻略的环节,学生要根据大气各个要素的特征推理出可能发生在大气中的现象、气流运动特征以及对人类活动的影响,必然要通过自主学习深入理解大气环境各个要素之间的联系以及自然环境与人类活动的影响,运用综合的观点和方法认识地理环境的思维品质和能力便在潜移默化中得以生成。学生在研学旅行的任务驱动下生成了很多问题,通过思考讨论、网上搜索、课堂思维碰撞也解决了很多问题,充分说明学生在学习过程中进行了非常深入的思考,实现了课堂的深度学习,这是本节课最大的亮点。三是有助于学生树立“生活处处皆地理”的意识,学会从地理视角、用地理原理观察分析人类的生产生活活动,将人地协调观念根植于心。

参考文献

[1] 李宗录.新课程理念下地理简易教具的制作及课堂生成[J]. 地理教学,2018(18):50-51+54.

[2] 王方. 智慧课堂教学模式在地理教学中的应用[J].中学地理教学参考,2021(19):87.

[3] 罗琴. 利用地理案例教学 培养学生核心素养——以人教版必修3“区域生态环境建设”为例[J].中学地理教学参考,2021(18):37-38.

(作者系北京中学地理教师,中学高级教师,特级教师)

责任编辑:孙昕