《红楼梦》与张家湾漕运文化

2022-05-30张歆

张歆

编者说

大运河在北京城市发展进程中的政治、经济、文化意义,决定了大运河文化带作为古都文脉的历史地位。大运河流淌著北京人的血脉,沉淀着北京历史的涓埃。2022年,《北京纪事》将架起一叶“专栏”小舟,邀您于大运河的历史、地理、文化、故事与传说之间徜徉浮泛。

“流域”作为人—地—水交叉互动的复合系统,同时也是文化多样性的承载单元。流动的运河为《红楼梦》的书写提供了一种物质表征和真实存在,而文本的“在地化”(Localization)又将物质现实转化为身份认同的代表性符号。《红楼梦》文本中或明或隐的运河书写,连缀起张家湾曹雪芹墓石、曹家当铺、曹家坟等真实地理景观,共同构拟了曹雪芹在张家湾的生活图景。

张家湾“墓石”论争

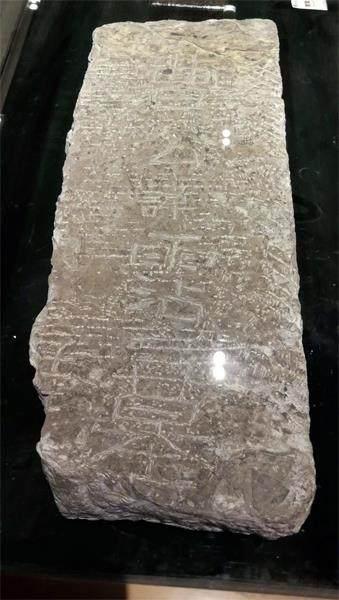

1968年秋后,张家湾4个生产队在重整萧太后河北岸坟茔时,几位社员在距地面1米深处发现了一块平放的条石,该石长1米,宽0.4米,高0.11米,上面刻着“曹公讳霑墓”5个字,右下角刻着“壬午”两个小字。(周良:《通州文物》,文化艺术出版社2004年版,第82—83页。)1992年,通州文物保护单位将“墓石”公之于世,引发了一场关于其真伪的集中讨论,《北京日报(郊区版)》《北京晚报》《北京日报》《人民日报》《文汇报》《文学报》及香港《明报》《人民日报》(海外版)等连续刊载相关报道。冯其庸从奏折、诗集等文献分析曹家坟茔在张家湾的可能性,文物鉴定专家史树青、傅大卣确认“墓石”在文物上的真实性,1992年中国国际《红楼梦》学术研讨会基本肯定了“曹雪芹葬于通县张家湾”一说。1994年,这场论争被编入《曹雪芹墓石论争集》( 冯其庸主编:《曹雪芹墓石论争集》,文化艺术出版社1994年版),由文化艺术出版社出版,此论争集内收录“论文”“墓石发现经过”“报导·综述”“文献资料”“追补”五个部分。冯其庸在“序言”中谈到1992年7月25日,他前往张家湾“目验曹雪芹墓石”,并前往墓石出土地点和曹家当铺遗址做了调查,并做出判断:“我认为这块墓石是可信的,是无可怀疑的。”

张家湾“墓石”出土引发了学界关于曹雪芹家世的猜测与讨论。近年来,随着运河文化的深入挖掘,有关“曹雪芹与运河”“曹雪芹与张家湾”“曹雪芹与北京”等论题开始逐渐引起学人的重视。如中国红学会会长冯其庸赴张家湾目验“墓石”后,为张家湾“墓石”题诗四首;时任国家文物鉴定委员会副主任史树青亦有“喜题七绝四首”;北京通州作家王梓夫更是于2011~2012年间创作了长篇小说《漕运码头》,小说讲述女娲补天之石漂浮至张家湾古镇不远处的运河河岸,被曹雪芹托仙姑运到曹家的天顺隆当铺后院(在张家湾古镇内的花枝巷),成为曹雪芹创作《红楼梦》之缘起。曹雪芹墓石出土后,萧太后河北岸的将军坟村和曹雪芹联系起来。如《三家坟》的传说:

张家湾城西,有一条萧太后河。河水清澈见底,水边长满茂盛的芦苇。河边靠近花庄的那片地方,生长着参天的苍松翠柏。人们都说这里风水好。于是,就有不少豪门大户选这里做坟地。

最早是窦家选在这里做坟,后来又有马家坟、曹家坟。据说曹家坟是曹雪芹家的坟地。曹家几代做大官,声名显赫,家兴人旺。

三家为什么都选这里做坟地,而又友好相邻呢?这里有个传说:原来,先来的窦家见这里是块宝地,便借谐音取吉利,说是“豆卧金田”;马家见这窦(豆)家“遍地生金”,便想到“草长精神豆长膘”这句话,于是死了人也埋在这里;曹家见窦(豆)家“落土生金”,马家靠着窦(豆)家,肥得流油,而自己却是空空一槽(曹),就也把坟地选在这里,以图“槽头料满,财源茂盛”。

后来,花庄的一个庄头见三家都在这里建坟地,认为这样就会把花庄吃穷了,就出钱建了一座关帝庙。为什么建关帝庙,而不建别的庙呢?那关羽不是骑着高头大马吗,又在庙门悬挂一支马鞭子作为镇物,为的就是破三家的风水。后来,曹、窦、马三家先后都败落了。曹家、窦家已经断后,只有马家还有后人。如今只留下了曹家坟、窦家坟的地名了。

流传于张家湾的《曹家井》《三家坟》《文房四宝地》等传说,与流传于北京香山、寿安山、金山一带的《看病》《民间验方救乡邻》《庙会上》等传说呈现为某种结构上的相似性,它们或讲述曹家轶事,或讲述曹雪芹救助百姓,扶弱济困的故事,并将《红楼梦》中贾宝玉的一些言行举止与曹雪芹的生平经历进行“捏合”,民间叙事的建构赋予围绕着曹家及《红楼梦》创作的历史记忆,以新的选择性、重要性和价值性,进一步强调那些与“地方性知识”相关的内容,给民众带来强烈的认同感与归属感。

萧太后河边的曹雪芹像

张家湾运河故道寻踪

京杭大运河的开凿和疏通,南来北往的流动人口大幅增加,张家湾的漕运作用逐渐凸显,俗语有云“船在张家湾,舵在里二泗”,即言其地利之便。“古时候它是运河最北端的大码头,南来北往的客商都要在这里歇歇脚,后来河口北移,运河淤积才逐渐衰落。”到了清末,随着公路、铁路的修建,北京对运河的依赖削弱,通州运河沿途因水运带来的繁荣也迅速衰落,时人发“凄凉八里桥边路,不见肩囊背橐人”之感。张家湾失去水运码头的优势后,人口、经济、社会的流动性较之以往都有所降低,但业已形成的文化网络和信仰场域并未随着社会、经济的变动而消失。

曹寅的《楝亭集》之《楝亭诗钞》卷一曾收录《北行杂记》:

野艇方离雨,城隅花出栏。一群红不贱,六月水初宽。泥饮新荷叶,丛歌旧枣竿。犹怜波上燕,未及渡江看。

……

过淮声不断,八月竟无闻。残梦连风叶,空城满夕曛。人寰清可继,虫介隐多文。更欲芟秋草,螳螂漫合群。

……

蛾眉不自爱,扑暗一篷灯。火猛何如吏,心安即是僧。寒思银色界,白胜砑光绫。欲就纤纤月,黄河浪几层。

……

济水寒无滓,空多缩项鳊。网罛充下涝,城郭冒高烟。晓食观须旷,秋山坐不偏。犹伤髀里肉,三月柁楼前。

同舟无主客,歌泣不知频。尘面由来假,秋光即此真。云霾深地肺,虎豹据天津。明日黄花外,萸囊意倍亲。

野风吹侧帽,断岸始登高。阔绝无鸿雁,提携有桔槔。清寒荞麦气,哀响白杨号。掩泪看孤弟,西山思郁陶。

“六月水初宽”“过淮声不断,八月竟无闻”诸语可推断曹寅此次北行耗费数月之久。清代以来,黄患不断,运道渐趋淤塞,面对黄河盛景,曹寅发出“欲就纤纤月,黄河浪几层”之感叹。诗作末尾以“济水寒无滓”一句点明他于九月之初“舟渡济水”。另据康熙四十七年(1708)三月二十九日《苏州织造李煦奏曹宜奉佛到扬仍著伊往普陀安置折》载:“二月十八日曹宜奉佛自张家湾开船,于三月二十八日到扬州,一路平安无事。”康熙四十五年(1706)八月初四日《江宁织造曹寅奏谢复点巡盐并奉女北上及请假葬亲折》载:“今年正月太监梁九功传旨,着臣妻于八月上船承女北上,命臣由陆路九月间接敕印,再行启奏。钦此钦遵。康熙五十四年(1715)七月十六日《江宁织造曹頫覆奏家务家产折》中亦提到曹家有“通州典地六百亩,张家湾当铺一所”。由此可知,运河是连缀着曹家与京城的重要纽带,而张家湾作为一个重要的漕运码头,在《红楼梦》的文学书写中也被屡屡提及,如《红楼梦》第三回中“舟行”之记载又与前述《北行杂记》及曹家世史料互为印证。再如《红楼梦》第四十八回中香菱谈到“我们那年上京来,那日下晚便湾住船,岸上又没有人,只有几棵树,远远的几家人家作晚饭,那个烟竟是碧青,连云直上。”此情此景颇合张家湾的“春郊烟柳”之盛景。

如今的张家湾还留存有一座高5米的青砖门楼,中间有一半圆的门洞通往城内。城门楼的右侧是一段400米长、3米多高的古城墙。在《古代张家湾》一书中详细记载了古城的旧貌:

张家湾城最大的特点是不方正,特别是东城墙,随河(运河)就势,陡矗河边,不在一条直线上,因此使城呈瓦刀形,西墙直、东桓拐、南墙宽、北桓窄。城周长九百零五丈,厚一丈一尺,高二丈一尺,内外砌砖,中夯灰土。开有五门,门不相对……

張家湾“墓石”

张家湾博物馆藏古镇复原微缩模型

张家湾文化景观构建

张家湾文化景观的建构,从地方叙事、地方建构、地方体验三个层面,为张家湾文化认同体系的形成提供了生命经验与情感纽带,人们也在与地方的“接触和体验”中,实现了自身的审美文化价值观的满足与重构。如在萧太后河一带建造的曹雪芹塑像、归梦亭、红学文化绿色走廊等景观。其中关于红楼故事、红楼文化的展板介绍及视觉的展演(per-formance)模塑着新型社区的“传统底色”。

以建造在萧太后河畔的曹雪芹塑像为例,其底座刻有冯其庸题诗:

迷离扑朔假还真,踏遍西山费逡巡。

黄土一抔埋骨处,伤心却在潞河滨。

草草殓君土一丘,青山无地埋曹侯。

谁将八尺干净土,来葬千秋万古愁。

曹雪芹塑像作为一种文化景观转化为当地民众的“文化标志”,人物塑像与其他类型的红学文化景观显著区别之处在于“人”——纪念对象,因纪念人物的历史贡献与社会价值产生了跨越时代的影响力,塑像呈现个人生平、历史贡献和社会价值,更重要的是建构纪念人物所体现或代表的优秀民族精神的认同。

此外,张家湾公园内“曹石印记”景观结合森林间的湖泊、以静谧郊野的空间体现曹雪芹与张家湾以及大运河的文化联系;华兴达青铜器复制厂也为通州文旅胜地“运河文化广场”铸造了“曹雪芹像”;张家湾镇博物馆以红学文化为主,播放冯其庸的采访视频,讲述有关“曹家井”“三家坟”传说,展示曹家当铺遗址、古籍、奏折等历史资料,设计“红楼情牵张家湾”“曹雪芹如是说”“红楼画境”等主题。通过液晶拼接屏、多通道数字沉浸式投影、叙事性光影浮雕墙、虚拟人物对话、三维数字古城等智能科技全景呈现“红学文化”,使观光者获得身临其境的感受并产生文化共鸣。

张家湾文化景观的建构扩大了红学文化的内涵,促进了运河文化的传播;同时,也拓展了学科研究视野,促进了学术研究的繁荣。对于丰富市民文化生活,拓展文化产业发展空间,打造城市文化名片,树立良好的城市文化形象也具有积极意义。张家湾的诸多文化景观本身就是公共文化设施,在实现其展示、展览、研究功能的同时,还将发挥其教育、休闲娱乐功能,其服务民众的目的不言而喻。

展望张家湾文化景观的未来发展,其文化景观设计应围绕“文化共同体”展开,留住运河文化及红学文化的“有效性”。首先,空间的“改造”与“利用”应当彼此呼应,形成统一风格。其次,推动原有建筑空间“活化”与“新生”。第三,有效利用不同区域的文化特征与标志物营造“共有、共建、共享”的运河文化记忆。展出的档案史料、工艺品、老照片等实物既可以作为景观建设手段,又可以在新旧传承中重构景观功能与空间秩序,延续文化记忆,并形成新型社区文化。第四,充分挖掘文化元素,并通过相应的空间、材质、肌理以及公共艺术手段强化文化理念传承;通过融入艺术生活主题,用景观感知的手法呈现“共享”内蕴。