白洋淀地区的棉业发展与乡村集市(1912—1937)

2022-05-30肖红松王永源

肖红松,王永源

(河北大学 历史学院,河北 保定 071002)

白洋淀是华北平原现存最大的淡水湖泊,集渔、苇、粮、航运为一体,在历史上占有重要的经济、文化、军事地位(1)相关研究参见程民生《北宋河北塘泺的国防与经济作用》,《河北学刊》1985年第5期;常建华《京师周围:康熙帝巡幸畿甸初探》,《社会科学》2014年第12期;姜剑云《雄安古迹瓦桥关之历史沿革及符号意义》,《文艺研究》2018年第10期。。目前研究多从自然因素与人为因素两方面探讨白洋淀的形成、发展与演变(2)相关研究主要代表性成果有王会昌《一万年来白洋淀的扩张与收缩》,《地理研究》1983年第3期;吴忱、许清海《“演变阶段”与“成因”不能混为一谈——也谈白洋淀的成因》,《湖泊科学》1998年第3期;石超艺《历史时期大清河南系的变迁研究——兼谈与白洋淀湖群的演变关系》,《中国历史地理论丛》2012年第2辑,等等。,其次是涉及其水利方面的研究(3)目前直接探讨白洋淀地区水利的成果主要有王建革《清浊分流:环境变迁与清代大清河下游治水特点》,《清史研究》2001年第2期;王培华《清代永定河及东西淀争地纠纷的类型与实质》,《河北学刊》2018年第5期;肖红松、王永源《清代以来白洋淀地区淤地占垦中的官民应对》,《社会科学战线》2019年第4期。。关于白洋淀地区乡村经济的研究为数甚少,孙文举从社会经济史的角度论述了安新县苇席的发展历程及其生产布局的特点与原因;王培华等从土地资源利用的角度论述了河淀淤地的农业发展及其环境效应;笔者考察了白洋淀地区以水为中心的生产方式对乡村社会的影响(4)参见孙文举《安新苇席生产史略》,《河北学刊》1984年第3期;王培华、戴国庆《清代永定河下游与白洋淀的农业及其环境效应》,《中国农史》2018年第2期;肖红松、王永源《白洋淀区域的村庄、集市与社会变迁(1840—1937年)》,《河北大学学报》(哲学社会科学版)2018年第6期。。这些研究主要以苇席、渔业等特色经济为载体探讨白洋淀地区的农村经济,缺乏对乡村集市的关注。棉业是农村经济的重要组成部分,也是农村经济史研究的关注点之一。白洋淀地区的棉业发展有其自身的特点,且与该地区集市的兴盛密切相关。因此,文章在前人研究的基础上,主要利用调查统计资料,结合其他相关历史文献,以1912—1937年间环白洋淀的雄县、容城、安新、高阳和任丘5县为主(5)1937年以后,由于日本侵略势力渗透到白洋淀地区,社会经济受到战争的影响,具有特殊的战时性质,因此将1937年定为文章下限。,考察棉业发展对乡村集市的影响,以期呈现白洋淀地区农村经济发展的历史面相。

一、棉花种植发展的影响因素与特点

民国以来,河北省棉花种植业发展显著,形成了东北河区、御河区、西河区三个产棉区。西河区为该省主要产棉区,“棉作分布于大清河、滹沱河、滏阳河之沿岸”,分为上、中、下西河三部分,其中上西河“以保定、满城、完县、定兴、容城等为中心”[1]。此外,高阳、任丘、安新等产棉县份也在西河区范围内[2]9-10。基于此,白洋淀地区的棉花种植业取得了显著发展,但与河北省的整体情况相比,并未达到其平均水平,呈现出缓慢而有限的发展特点。

(一)自然条件和社会因素推动棉花种植

棉花是白洋淀地区的农业经济作物之一。容城县“棉花有白、紫二色,上高地种者最多”[3]卷四《食货·物产》。雄县大河村“多种棉花,间有紫棉花”[4]第十《地理》。安新县西北乡除种植五谷之外,“尤宜木棉,为陆农之生殖品”[5]26。高阳县西部一带“有用井水灌地者,农民多种棉花”[6]。容城县的出产“多以棉业为本”[7]。白洋淀地区棉花种植普遍,主要有以下几点原因。

第一,地势平坦、土壤疏松、水资源充足的自然条件为棉花种植提供了先天优势。“直隶地势平坦,土多沙质,且气候温和,雨量适宜,实为天然宜棉之区。”[8]1白洋淀地区位于河北平原中部,地势平坦,土质疏松,且灌溉便利,有利于棉花的种植。高阳县城西南一带,“厥土黄壤,产生棉花……每年产额,上等地每亩丰收百斤上下,中地次之”[9]987-988。1919年农商部棉业处调查:该县县城西南一带,“概属砂质土壤,最宜植棉……合计全县约种八十余顷”,“每亩产额,上者百余斤,下者五六十斤”,“年产额,平均子棉六十二三万斤”[8]6。任丘县“地势平坦,东南稍洼,西北高爽,地多沙质壤土,宜于种棉”[10]89。仅1919年,该县种植棉花210顷,年产额为150万斤[8]98。优越的土壤条件加之充足的水利资源进一步促进棉花种植。1913年的调查显示:雄县“棉花产出于县城之西乡,大约年产十万余斤……每年皆销于新城及容城等处”[11]。1919年的另一项调查也显示:雄县产白花一种,年产额约为万斤上下,销售于本境及邻近地区[8]101。究其原因,与大清河以及该县地质密切相关。大清河横贯县境中部,赵王河流经南部,从而为农业发展提供了充足的水源。另外,该县“土质为沙质壤土,稍有碱性,除东南两部低洼之处外,均宜植棉”[10]91。安新县西北乡由于邻近大渥淀和溵家淀,水资源丰富,“五谷之外,尤宜木棉”[5]26。容城县地势东部低洼,西北较高,东南部有土丘沙岗起伏,境内无山。土质西北部为沙质壤土,东部为黑色黏土。棉产以西北部最多,中南部次之,东部无棉[10]110。

第二,市场经济的发展进一步推动了棉花的种植。20世纪以来,“随着国际市场和国内棉纺织工业对棉花原料需求的不断扩大,华北的棉花种植面积和产量有了新的提高”[12],由此也带动了白洋淀地区棉花种植业的发展。天津“为全国三大棉市之一”,直隶的棉产大都集中该处[13]2。1931年的调查研究显示:“东西洋各国,因纺织业及其他制棉业发达的结果,原料不足,于是求诸中国市场。自一九〇八年(清光绪三十四年)直隶之西河棉出现于天津市场以后,直隶内地棉花之输向天津日盛。民国以来,天津市新式纱厂勃兴,原料的需求更为增加。”[13]87市场需求推动了棉花的种植增加,包括白洋淀地区在内的西河棉在天津棉花市场上占有重要地位。农商部棉业处1919年的调查显示:天津模范工厂裕元、华新等多购用运河棉和西河棉,“加以近年棉纱之需要日增,棉花之销路愈广,故植棉之面积亦有逐渐增加之势”[8]1。不仅如此,各棉花贩运商、出口洋行之分庄、纺纱厂特派之采购员、天津、北京零售棉花店及其他制棉商店的采购员,纷纷前往直隶各产棉区收购棉花[13]89。从而推动了棉花的种植,使其逐渐成为出产大宗。比如,“高阳物产棉花为大宗”[14],除县内销用外,“运售天津”[15]。

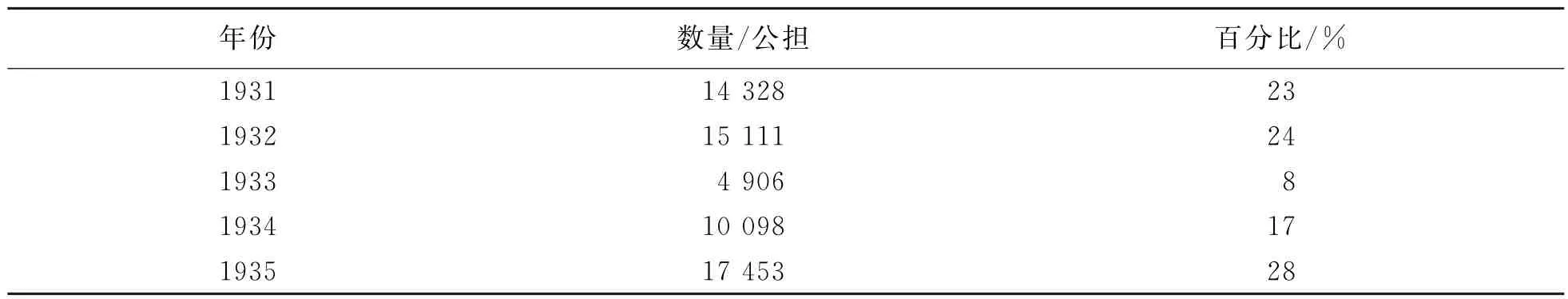

通过运津棉花数量的变化,也可从侧面反映出市场经济发展对棉花种植的影响。以容城县的情况为例,1931—1935年,运津棉花总量为61 896公担(12 379 200斤),其历年数字列于表1。

表1 1931—1935年容城县运津棉花统计

通过表1可以看出,1931—1935年,容城县运往天津的棉花数量整体呈上升趋势,虽然1932年至1933年大幅下降,但此后得到快速恢复,1935年时运津数量占整体的28%,数量已超过之前的每一年。1937年的《中国通邮地方物产志》记载:容城县棉花全年运往天津销量为3 000 000斤[16]。这与前期数量相比较为稳定,大体上也可说明棉花种植相当可观。另据1936年河北省棉产改进会调查:任丘县城内、梁召镇、青塔镇、鄚州镇1935年集散皮花共1 589市担,其中中棉1 585市担,美棉4市担,1936年预计集散皮花共3 150市担,其中中棉1 350市担,美棉1 800市担(6)总数为各地中棉与美棉数量的总和,下同。1市担=1担=100斤,1 589市担=158 900斤,3 150市担=315 000斤,3 600市担=360 000斤,13 000市担=1 300 000斤。。这些棉花大多经商贩“由村庄自行购买”,运往天津[10]91。高阳县棉花市场季朗村和高阳县城1935年共集散皮花3 600市担,其中中棉1 800市担,美棉1 800市担,1936年预计集散皮花共13 000市担,其中中棉7 000市担,美棉6 000市担,最终市场也是天津[10]110。以上数据足以反映白洋淀地区棉花种植广泛,同时也表明,20世纪30年代时该地区已有美棉的种植。

第三,美棉的提倡与推广也是棉花种植增加的重要因素。关于河北地区美棉的种植,“前清末季,曾由农工商部参考各国棉花种类、种植成法,编集图说,优定奖励种植章程,颁行各省”。进入民国,农商部进行改组,于1914年拟定植棉奖励条例,并且公布了条例施行细则,“并筹设棉业试验场”,加以提倡。1915年,农商部在正定等地设立棉业试验场,次年,“更设立试验场于北平,同年又公布美棉奖励细则”。此后,“各省亦有提倡植棉事业之兴起”[17]。白洋淀地区在20世纪20年代前后也已开始种植美棉。史料记载:高阳县1919年所种棉花,“棉种系白棉、美棉两种”[18]39。之后,雄县、安新等地也有提倡并种植美棉的举措。1922年,雄县知事下乡调查各村应改革事项中就包括“振兴棉业”一项[19]。同时,时任任丘县农会会长王筠在“会址之北,试种美棉”,并取得了显著成效[20]。安新县西南一带不易发生水患,“宜提倡美棉”[21],1930年,时任河北省农矿厅厅长李竟容就提出了“应设法推广”[22]、种植美棉的倡议,但这并未形成一定规模。1930年以后,白洋淀地区种植美棉的提议不断增多,实践效果显著。

1936年,河北省棉产改进会将全省划分为20个调查区,调查区内设立13个指导区,各指导区设置办事处以及培育室进行棉业改良。其中雄县、任丘属于第六区(霸县区),容城、安新、高阳属于第八区(保定区)[2]80。各指导区加大力度,提倡试种美棉,效果明显。在雄县,以美国脱里斯棉推广成效最佳,“五年之内,推广棉田达一百八十顷”[23]。1936年,该县农场拟定计划扩充美棉种植,“以资广为试验”[24]。当年,河北省棉产改进会派员到县工作,指导种植方法,结果“共贷出棉种一万六千八百余斤,可种碱地二千八百余亩”[25],“棉田亦因之增加”[10]91。在高阳县,因棉业改进会的指示,美棉种植范围不断扩大,1936年时,约占全部耕地的一半[26]。美棉的提倡与推广,对促进棉花种植业发展的作用显而易见。

(二)发展缓慢而有限的棉花种植

多重因素促进白洋淀地区棉花种植业的发展,到全面抗战爆发前已经形成了专门的植棉区域,棉田在总耕地面积中占有一定比重。据河北省棉产改进会1936年调查显示:任丘县耕地面积约790 000市亩,当年植棉者占2.58%,“一、二两区产棉较多,三、四区稍次”,其中中棉10 128市亩,美棉10 254市亩。雄县“产棉以西部为最多,中部及北部次之,东、南两部最少”,耕地面积约416 000市亩,植棉者占2.95%,“所植之棉,均为美棉,中棉几无”[10]89-91。安新县耕地面积为261 000 市亩,“棉产以东南部为多”,全县棉田约占总耕地面积的2.22%,其中中棉2 173市亩,美棉3 021市亩。高阳县耕地面积为496 000市亩,“产棉以西部最多,东南部次之,东部最少”,全县棉田约占总耕地面积的11.29%,其中中棉22 310市亩,美棉33 688市亩。容城县耕地面积为264 000市亩,“棉产以西北部最多,中南部次之,东部无棉”,全县棉田约占总耕地面积的8.38%,其中中棉2 779市亩,美棉19 344市亩[10]106-111。

由上可见,各县棉田面积占总耕地面积的比例大小不同,差异显著。卜凯将“棉花占耕地面积百分之七或以上者”,即划分为主要作物[27]。按照这个标准,只有容城和高阳两县棉田占总耕地面积的比例在这之上,雄县、安新、任丘较7%依次相差4.05%、4.78%、4.42%。可以说明,白洋淀地区棉花种植的有限性,且地域分布差异明显。另据1934年统计:容城县物产以美棉为大宗;高阳县棉花与高粱、小麦、玉米、大豆等物产都有所种植,并产土布[28]124-138。然而在任丘县仍以小麦、小米、玉蜀黍为大宗物产,棉花次之[28]62;雄县物产主要以高粱、小麦为最,玉米、豆类次之;安新县主要物产为玉蜀、高粱、菽豆、麦[28]130-134。1936年河北棉产改进会的调查显示:容城县小麦占总耕地面积的12.25%,玉米和高粱占44.33%,棉花占8.38%;高阳县小麦占总耕地面积的20.32%,玉米和高粱占51%,棉花占11.29%[10]109-111。两县棉田占总耕地面积的比例都超过小麦所占比例的一半,而在其他三县,棉田所占耕地比例远远低于小麦等粮食作物的比例。任丘县小麦占总耕地面积的42.85%、玉米和高粱占45.25%,而棉花仅占2.58%;雄县小麦占总耕地面积的25.74%,玉米和高粱占55.67%,而棉花仅占2.95%[10]90-93;安新县小麦占总耕地面积的34.17%,玉米和高粱占51.30%,而棉花仅占2.22%[10]107。以上数据充分说明,只有在容城和高阳两县棉花为主要作物之一,而其他地区棉花依旧次于小麦、玉米和高粱等粮食作物。

从单个县域来看,白洋淀地区棉花发展有限,差异明显。如果从整体角度出发,将白洋淀地区的棉花种植与河北省的整体情况相比,会是怎样的情况呢? 以河北省为例,1900—1936年棉田面积不断增加。珀金斯指出,河北省1914—1918年平均棉花面积为5 030千亩,1931—1937年平均棉花面积为12 160千亩[29]351,后一阶段较前一阶段增长了约2.42倍。许道夫在对1914—1937年河北省棉花种植面积所做的统计中指出,1914年时为4 124千亩,1937年时增长到12 760千亩[30],增长了约3.09倍。在这样一个大的背景下,白洋淀地区的情况又有明显不同,即棉花种植有所发展但并未达到河北省的平均水平,发展缓慢。

囿于资料,将1916年与1937年的统计做比较,大致可以反映期间白洋淀地区棉花种植的基本概况,兹列于表2。

表2 1916年与1937年白洋淀地区各县棉作地面积

通过表2来看,1937年与1916年相比,雄县、任丘、安新、容城棉花种植面积都呈现出大幅度上升的趋势,而高阳有所下降,但就5个县总种植面积而言,1937年较1916年显著提升,由116 230亩增长至220 152亩,增长了约1.89 倍。黄宗智指出,河北的棉花在1900—1936 年间播种面积增加了3~5倍[31]。反观白洋淀地区的增长比例,明显低于河北省的整体水平。尽管如此,白洋淀地区的棉田面积也有所增长。通过该地区棉田占总耕地面积的比例可予以佐证。珀金斯从棉田占总耕地面积的比例计算得出,1900—1936年,河北省棉田面积所占比例由2%~3%扩大到10%[29]316,351。1936年时,白洋淀地区5县的总耕地面积为2 227 000 市亩,各县棉田总量为116 569.8 市亩,棉田约占总耕地面积的5.23%(7)总耕地面积由笔者根据各县耕地面积计算所得。参见河北省棉产改进会《河北省棉产调查报告》,傅璇琮《中国华北文献丛书》(第3辑)第25卷,北京:学苑出版社,2012年,第91-111页。。由此来看,白洋淀地区棉田面积也处于河北省的整体水平之下,棉花种植增长有限,发展缓慢,但是也较2%~3%有所增长。

总而言之,1912—1937年,白洋淀地区的棉花种植业取得了一定的发展,但是这种发展是缓慢而有限的,且地域内部差异明显。

二、棉纺织业的现代化转型

近代以来,伴随着城市工业和国内外市场需求的引导,乡村工业也由传统转向现代[12]。在棉纺织业领域,一方面,现代机器开始代替传统的生产方式;另一方面,随着生产规模的扩大,棉纺织工厂不断建立。

(一)新式机器的引进与推广

随着农村经济的变革,出现了棉花等“经济作物种植业与相应的手工业”[32]11。安州西北乡人民在织席以外,“亦有纺棉织布为业者”[33]卷六《政事·民业》。1912年,安新县“业织工者,有三百六十七户之多”[11]444。雄县大河村种植棉花,“间有紫棉花,织为紫花布”[4]第十《地理》。雄县“关于工商者有麻与棉花二种”[34]。另据1913年调查:高阳县“工艺发达,居民之织布者,约占户口十分之八九”[11]369;容城县“织布者十有八九,皆以旧法制造,所出之品系土布,杂有花纹者,为数尚少,大约年产十余万匹”[11]442。随着棉花种植业的发展,尤其是20世纪30年代美棉的提倡与推广,各县从事棉纺织业者为数甚多。比如,1932年,高阳县第一、二、三、四、五区共148村,29 334户,153 171人从事纺织,织布机共5 344架;安新县第三、四区共45村,4 888户,26 159人从事纺织,织布机1 365架;任丘县第一、四、五、六区共94村,13 332户,82 996人从事纺织,织布机1 194架[35]3-4。

然而早期白洋淀地区的棉纺织业生产主要依靠传统方式,“皆以旧法制造”[11]442,对于地方振兴实业多有不益。振兴实业是清末新政的一项重要内容。在直隶,当振兴实业计划作为社会和制度纲要成为晚清新政的重要元素时,振兴计划若要立竿见影,选择适合中国国情的新技术是至关重要的[36]24。因此,手工业生产技术的改进成为政府振兴实业的重要内容之一。随着市场经济的发展和先进生产技术、设备的引进,在地方人士的参与下,各地开始“引导农家对当地的特色手工业进行技术改良”[37],促进乡村手工业由传统向现代转型。在雄县,清末知县蔡际清设立工艺局于圆通阁,并“购日本木机及洋纱织布”[4]第十四《物产》。高阳县绅士王法勤等于光绪二十八年(1902)从天津“购得铁轮机数张,以事提倡,居民始知织洋布之利益”[11]370。高阳乡村织布业于19世纪期间“在传统的织布和纺纱业基础上发展起规模可观的商会”,他们逐渐“引进了机织毛线,并从日本引进了一种新的铁轮手摇织布机”。20世纪初期,这些商人“开始派学徒到天津工业学堂学习,并倾囊购买铁轮机”[38]168。光绪三十二年(1906)以后,“高阳商会从天津购买了新式织机,培训人才,试办工厂,利用机制‘洋纱’纺织宽面‘洋布’”[12],从而推动高阳织布区棉纺织业的发展。宣统元年(1909)三月,高阳商务分会集议讨论扩充铁轮机一事,并从天津购买铁轮机在高阳推广,“高阳纺织渐进发达,商民一大利源,必须布质精益求精,木轮机力短,总有巧工,亦不能底臻精密。调查天津各厂铁轮机,灵巧式样,梭杼便利,购买数架,劝导各织户均改用铁轮机,研究添织各样土布”[9]222。在此基础上,高阳等地村庄引进铁轮机进行纺织,“每一人家至少有一架织布机,有的人家有四五架”,这也表明,“这些家庭手工业正在渐次成为工厂的组织”[39]629。受此影响,白洋淀地区各州县乡村织布机得到推广。1912年,安新县南部“沿高阳县界之十余村”,从事织布者“年产各色布匹,共计四万五千二百一十六匹,所用织机亦由高阳购得”[11]443-444。《新安乡土历史》记载:“西北乡女工之纺绩……近颇习铁机织纱。”[5]261913年,容城县“所用之织机,旧式者有十之八九,新式铁轮机有十之一二,此项新机系以足踏动转者,前此购自天津。近有本地木厂由天津购得铁轮及零星铁件,回本地装以木料而成之。……此新机可日出布三匹,旧式机日出布一匹之十分之八”[11]442。1920年,高阳县织布业包括所有的家庭手工业,四乡合计织布户8 000多户,共计改良织布机10 000多台,每户从事织布者有三四人乃至八九人[40]。另外,从安新等县1915—1930年所用各类织布机数量的变化中,也可清晰体现棉纺织业的发展面貌(表3)。

表3 1915—1930年白洋淀地区部分县各类织布机数量

通过表3可以看出,1915—1930年,高阳、安新、任丘的布机数量呈波动性变化,棉纺织业发展较为可观。其中高阳县的平面布机在1915年时有1 756张,1929年时增加到了8 456张,之后小幅下降,提花布机最初只有49张,1929年时达到了2 219张,之后略有下降;安新县平面布机1915年时有872张,1923年时增加到了3 220张,此后相对有所减少,但是每年也保持在2 000张以上,提花布机则从无到有,最高时期有165张;任丘县平面布机1915年时只有296张,1920年时增加到了5 452张,此后逐年下降,但是也高于1915年时的数量。织布机的增加促使当地织布业形成一定的生产规模,产量逐渐增加。王国斌指出:“小规模的农村工业,能够在更大的发展战略中发挥作用。”[32]44白洋淀地区棉纺织业发展规模可观,对该地区农村经济的兴盛具有重要的推动作用。据记载,高阳等地数十里内村庄的织布机“每年产布二百万匹”[39]629,销售于山东、山西、陕西、甘肃、河南、湖北、安徽、江苏及东北三省,内外蒙古各地,“每家贸易总数,岁不下十余万元”[18]40,使其逐渐“成为高端丝织品生产中心”[38]168。到1933年,包括安新、任丘、高阳等地村庄在内的“100多个村庄里散布着3万多台铁轮织机。每台织机除了需要1个织工外,还需要3个人做准备工作,这意味着大约12万人参与了织布生产”[36]83。可见,白洋淀地区棉纺织业发展的繁荣程度。

(二)棉纺织工厂的建立

伴随着生产方式的不断改进,生产规模亦随之扩大,建立工厂成为必然选择。宣统元年四月,高阳商务分会为劝立织布工厂集议,指出:“改良土布,畅行民间,必须劝立工厂,为织纺之模范,民间观摩鼓舞,相资提倡。”因此,“议员杨木森自筹资本一万元,在高阳城西北十五里许,安州属南边吴村,设立独资工厂”[9]222。在安州,还建有资本金在万元左右,采用机器生产的蚨丰纺织厂[41]。宣统元年十月,高阳商务分会总理韩伟卿,针对高阳一带织布所用木轮机所产“布质不及外洋精密”,从而“劝导商民改用铁轮机,并劝设工厂”[9]225。宣统二年(1910),高阳又建立合记工厂,其“资本二万元,铁机及木机共二百零八张……日出布百匹左右,种类甚多”[11]370。1922年的《实业来复报》记载:任丘县机织业,“以第一、二、三、四、六各乡开创最早,复经该所(任丘劝业所)派员劝导,进步颇速,现皆改用铁轮机,出品颇著成效。……本年不但本邑各钱商附设布工厂,即他县亦有来县设立工厂者,出品行销各省”[42]。

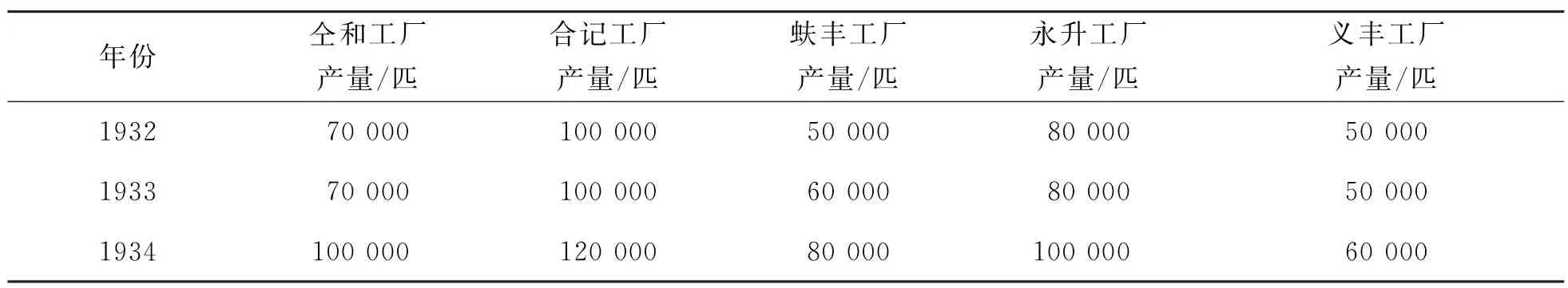

发展地方工业,不仅可以利用原料,而且有助于“开发利源,并可为地方人民充裕生计”。河北省工商厅曾于1929年拟定《各县第一工厂组织大纲》,“提经省委会决议通过,令各县设立工厂,至少每县一处”,并进一步规定,“凡旧有工厂者,应即照章改组,未设者赶为筹设”[43]。因此,雄县建有“华美针织厂一处,资本五百元,占地约一亩余,雇用工人十人左右,每年出产织成之线袜约三千打”[44]。高阳县建有仝和工厂、合记工厂、蚨丰工厂、永升工厂、义丰工厂五座纺织工厂[45]。另通过1932—1934年各工厂的产量也可反映出棉纺织业的发展概况,兹列于表4。

表4 1932—1934年高阳县各工厂染织布匹全年产量

从表4中可以看出,1932—1933年蚨丰工厂染织布匹年产量增加了10 000匹,其他工厂保持不变,1933—1934年各工厂都出现不同程度的增长,整体呈上升趋势。

由上可见,随着棉花的种植,以及为满足地方振兴实业的需求,在地方人士的倡导与参与下,传统的棉纺织业生产逐渐向现代化转型,新式机器不断引进并在各地推广使用。随着生产规模的扩大,棉纺织工厂的建立成为必然选择,白洋淀地区的棉纺织业渐呈繁荣。

三、棉业发展促进集市兴盛

随着棉业的发展,棉花和棉纺织品的商品化和市场流通也逐渐提高,由此促进了乡村集市的发展。白洋淀地区棉花种植、棉纺织业的发展对集市的兴盛具有积极的推动作用。囿于史料,文章从棉业市场的形成以及集市功能的发展两方面予以探讨。

(一)棉业市场的形成

棉业的发展伴随着地区间物资交流的加强,促使专业市场的兴起。1913年,安新县南部靠近高阳地区村庄所产棉布,“无论年有若干,皆销售于高阳境内”,“外商购布者,皆往高阳境有集市处收买”[11]444,从而促进了棉布集市的发展。20世纪20年代后,棉花与棉纺织品市场发展呈现出一定的繁荣景象。高阳县城“街路宽四公尺半乃至五公尺,两侧高屋大厦,鳞次栉比,非布线庄则染料商也。……而又为高阳布之市场,故每逢旧历四、八集期,熙攘往来,异常热闹”。各种棉制品均有一定市场,比如,棉纱及白布市在西大街,花色布在城隍庙街,棉花市在花市街。此外,“本地商号以布线庄为最多,每年交易价值在一千五百万元以上。城关较大之商户,鲜不与布匹、染料等业有关系者”,比如,有布线庄157家,线庄5家,染坊90余家[6]。雄县“全县共有商店二百零一家”,棉织物在出境货物中占有重要地位,每年出境大宗货品为“线袜、草帽等项”[44]。任丘“全县共有商店五百一十八家”,棉花和土布也是主要的出境货物,每年出境大宗货品为“鱼类、蓝靛、苇席、土布、棉花、沙果、花生等项”[46]。容城县“城内集市虽小,然于集期,布市甚大,各乡赶集者,皆车载肩担,络绎于途”[11]443。容城县商店以售卖棉花为业者较多,“全县共有商店二百五十家,以棉花、杂货、饮食等业为较多”,出境大宗货品为“棉花、烧酒、小麦、棉织物等项”[47]。棉业发展催生棉花市场与棉产品商店的出现,棉产品也成为集市出产之大宗物品,反映了棉业发展对县域基层市场繁荣的促进作用。

就棉花集市而言,棉业发展促使一些市场在原有基础上进一步扩展,比如,容城张市[3]卷四《食货·集市》、雄县赵村[4]第十《地理》、安新陶口[33]卷二《舆地·市集》、三台镇[48]等在清末民初就已成为农村的定期集市,20世纪30年代,随着棉业的发展逐渐成为棉花市场。同时,也出现了一些新兴的棉花市场,比如,任丘县棉花市场:城内、梁召镇、青塔镇、鄚州镇;雄县棉花市场:中心里、东西里、赵村;安新县棉花市场:新安镇、板桥镇、陶口镇、煎盐窝、三台镇、张村、大阳村;高阳县棉花市场:季朗村和高阳县城;容城棉花市场:城内、午方村、胡村镇、张市镇、北剧镇、小里镇、野桥[10]91-112。其中像新安镇、鄚州镇、青塔镇等较为标准的基层市场也得以兴盛,逐渐成为棉花集散地,是当地“农产品和手工业品向上流动进入市场体系中较高范围的起点”[49]6,向上直接密切了与天津等高级中心市场的联系。

(二)集市功能的发展

集市的发展变化是农村经济的表征之一,二者紧密相关。关于集市与农村经济关系的研究,学界已有论述。从翰香认为,“市镇崛起,归根结底是根植于农村经济实力(主要是农副产品商品化程度)的增强。没有农村经济的振兴也就没有乡村市镇的勃兴”[50]117。包伟民也认为,市镇“是农村专业经济发展的结果”[51]5,“农村经济的发展与否,决定着市镇的盛衰存亡及其经济特色”[51]160。王庆成进一步指出,集市数增加意味着农产商品化和商品流通量的扩大,显示出经济繁荣的景象,并认为经济作物和商品流通是晚清华北定期集市数增长的原因[52]。他们的共同之处在于都认为农村经济的发展对市镇的勃兴具有积极的推动作用。然而这也需要借助便利的交通运输条件。白洋淀地区水运条件优越,“大清河可由天津直通保定”[53]。在高阳东十里许有潴龙河,“北与府河相会,直达天津,水势平静,便于航舶,凡高阳、天津间原料及出品之往返运输,多利赖之”[54]。容城县“东有大清河,舟楫可通天津”[28]124。雄县有大清河及赵王河,“交通尚便”[28]130,“双堂儿、娘娘宫、史各庄等为县中沿河一带之大镇,每于集日,棉花、牲口、猪、菜蔬、五谷之属,应有尽有,热闹非常”[55]。任丘县西北毗邻白洋淀,“水路则有白洋淀可达天津,交通甚便”[10]89。随着与天津等地之间贸易往来的频繁,极大地繁荣了白洋淀地区的市场,促进了集市功能的转变。新安镇和同口镇为典型代表。

新安镇位于白洋淀西北岸,为安新县一重要集镇,“其西沃野千里,其东一目汪洋,水势甚大,民船及小轮畅行”,有“东舟西车”之称[56]。天津通保定,“小轮水盛至安新,水小至苏桥,民船溯府河,抵保定”[57]78,新安镇“扼府河入白洋淀之要冲也”[57]174。便利的水路为棉花的集散转运提供了优越的条件。安新县及其周边地区棉花汇集新安镇,“多由大清河船运……运往天津销售,亦称便利”[10]106,促使其物资集散功能发展。安新县三台镇、张村、大阳村三个棉花市场的棉花都南经新安镇集散转运至天津。就其棉花集散量而言,新安镇,1935年集散美棉3 000市担,1936年预计集散美棉2 000市担;三台镇,1935年集散美棉12 000市担,1936年预计集散美棉4 000市担;张村,1935年集散美棉6 000市担,1936年预计集散美棉2 000市担;大阳村,1935年集散美棉60 000市担,1936年预计集散美棉20 000市担。再从新安镇集散棉花数量占整个安新县集散数量的比例来看,安新县棉花市场新安镇、板桥镇、陶口镇、煎盐窝、三台镇、张村、大阳村,1935 年共集散皮花数87 200 市担,其中中棉138 市担,美棉87 062 市担。1936年预计共集散皮花数32000市担,其中中棉1380市担,美棉30620市担[10]108。新安镇本身所产棉花加上三台镇、张村、大阳村三个市场的棉花产量,1935年集散美棉共计81000市担,1936年预计集散美棉共计28000市担,分别约占安新县当年总集散量的93%和88%(8)由新安镇、三台镇、张村、大阳村四个市场的集散总额除以安新县各个棉花市场的集散总数所得。。另外,容城县小里镇,1935年集散美棉8500市担,1936年预计集散美棉2550市担,两年的集散量占容城城内、午方村、胡村镇、张市镇、北剧村、小里镇、野桥7个棉花市场两年集散总量的23%,由水路经过新安后台装运至天津(9)所占比例由小里镇的数量除以容城县的总数量所得。参见河北省棉产改进会《河北省棉产调查报告》,傅璇琮《中国华北文献丛书》(第3辑)第25卷,北京:学苑出版社,2012年,第112页。。可见,新安镇在当地棉花集散市场中的地位及繁荣程度,“市廛较为繁荣,商业振作”(10)参见冀察政务委员会秘书处第三组调查《河北省安新县地方实际情况调查报告》,抄本复印本,无页码。。

安新县同口镇为白洋淀边一重要集镇,在高阳至天津间的商业往来中发挥着重要的纽带作用,这也得益于便利的水运条件,以及周边地区棉花和棉纺织品的集散。清苑县棉花市场王盤所集棉花需要经过保定或安新同口运往天津。比如,1935年王盤经保定或安新同口镇集散棉花总计550市担,其中中棉10市担,美棉540市担,1936年预计集散美棉732市担[10]124。安新县一些棉花市场的棉花也需要经过同口镇集散转运至天津,比如,陶口镇,1935年集散美棉6 000市担,1936年预计集散美棉2 000市担,运销经过同口镇;煎盐窝,1935年集散中棉63市担,美棉27市担,1936年预计中棉630市担,美棉270市担,亦经过同口镇,由水路运往天津[10]108。另外,该地区棉纺织品的输出也需要经过同口镇转运。高阳布业的运输,“先雇大车装送至同口,再由同口换民船装至天津”[18]40。另有记载:高阳布匹“运往天津者,用大车自高阳起旱,约半日南抵同口镇,再由木船东运,三日到津”[58]。

除物资输出之外,高阳织布区原料的输入也需要经过同口镇集散转运。史料记载:“潴龙河支流水涨时,天津民船可上溯至高阳,水程约三百里,四日可到。水浅时民船可到安新县之同口镇(距高阳县三十里),由天津所来之棉纱,均由天津红桥装船运至同口镇,再改换大车运至高阳”[6]。高阳县水道交通有大清河与潴龙河,大清河“向东北流经雄县、霸县、新镇、胜芳等地,至天津汇流入于海河”。从高阳到天津,“水道多由高阳东北三十里的同口镇(属安新县,濒白洋淀边)起,渡白洋淀入大清河而至天津……从天津运货到高阳,船行也是从大清河直达同口镇”[35]8。凡是从天津水道运往高阳的棉纱,“其中当然包括从上海、青岛等地购入而经由天津运入的棉纱”[35]199,民船由天津逆大清河行驶进入白洋淀,止于同口镇,“船到同口以后,货即卸置码头,在同口镇公立的过货栈登记,货不停留,即由栈代雇大车运高阳”[35]208。同口镇在高阳织布业原料和产品的运输中发挥着至关重要的作用。就其运输量而言,比如,1932年,高阳从外地购入棉纱约为25 000包,其中由上海、青岛、榆次、唐山等地集中于天津,再由天津输入高阳的棉纱为21 394.5包,这些货物都要经过同口镇的过货栈转运,然后运往高阳。除了棉纱之外,又购入麻丝约4 000箱,其中约88%是向天津各洋行直接购买的,12%是在上海购入的。这些从上海、青岛等地购买的棉纱或麻丝,“多由海道运天津,再由河道发高阳”,在同口镇上陆,接着用大车运往高阳,只有在急需或者冻河时,“方从津浦铁路北运至泊头镇,再装车运高阳”[35]197-199。同口镇在天津与高阳间的商业往来中不断发展,“人烟稠密,商务繁盛”[59],逐渐成为“一繁盛市场”[60]。

综上所述,白洋淀地区的棉纺织业在地方经济中占有不可或缺的地位,不仅促进了乡村集市的发展,而且密切了地方集市、市镇与天津等地之间的联系,有利于区域市场体系的发展。美国人类学家施坚雅认为,中国传统农村社会存在着“基层市场—中间市场—中心市场”的三级市场体系,并且指出县级政府所在地的都市,也就是县城集,往往是中间或中心集镇,而镇集一般是较为标准的基层市场。如果村集规模较小,专门从事农家产品的平行交换,且交易者仅局限于集市所在村庄范围内,作为地方产品进入较大市场体系的起点,此类市场被称之为“小市”,一般不算是基层市场[49]5-10。邵俊敏从地理学和历史学的视角,从集市的等级层次、空间分布和市场区域三个方面探讨了近代直隶地区集市的空间体系,认为近代直隶地区存在着“基层市场—中心市场”两级市场体系,有别于施坚雅的三级市场体系[61]。笔者基本赞同这一观点。按照施坚雅的划分标准,白洋淀地区新安镇和同口镇属于标准的基层市场,它将当地农产品和手工业品向上流动进入了市场体系中较高等级的市场——天津,并且为农民生产生活所需消费品的输入提供了交易场所。天津作为中心市场(亦称或终极市场),属于全国性商品集散中心和重要进出口口岸,既是内地农副土特产品的终点市场,也是国际、埠际商品的总批发市场[62]。新安镇和同口镇将白洋淀地区所产棉花物资集中于此,直接销往天津,并且由天津来的其他物资也通过这些集镇直接输入各县,中间并不存在一个比此类基层市场更高一级的中间市场,或者说不存在兼具中转功能和批发功能的集市。由此来看,白洋淀地区的市场层级体系也属于“基层市场—中心市场”,明显有别于“基层市场—中间市场—中心市场”三级市场体系。另外,关于北方以经济中心城市天津为龙头的外向型市场网络体系的结构,吴松弟、樊如森等学者认为,在天津以下,是由区域中心市场、中级市场和初级市场三个相互衔接的市场层级而组成[63]。结合前人研究以及本文分析,笔者基本赞同这一观点,但是认为这仍有待补充之处。笔者认为:以天津为中心的市场网络体系结构,应该根据它与腹地距离的远近、交通的便利程度划分为“基层市场—中心市场”和“基层市场—中间市场—中心市场”两种类型。第一种类型,像天津与包括白洋淀地区在内的直隶地区的贸易;第二种类型,如天津与张家口、太原、包头、兰州以及新疆等内陆地区之间的往来。总之,无论哪种类型,其形成发展都离不开地方集市、集镇。反之,发达的区域市场体系又推动着地方集市的繁盛。

结 语

1912—1937年,白洋淀地区的棉花种植不断扩大,该地区优越的地形、地质条件和充足的水资源为棉花种植业发展提供了基本保障。此外,市场经济发展对棉花的需求,以及新品种的提倡与推广,促使棉花种植进一步扩大。诸多因素结合使白洋淀地区的棉花种植取得了一定的发展,区域特色显著。从单个县域发展的角度而言,具有明显的地域差异性,容城和高阳的棉花种植比例明显高于安新、雄县和任丘,到1937年时,棉花已经成为容城和高阳的主要作物之一,其他三县棉花的种植比例远远低于小麦、高粱等粮食作物的种植比例,居于次要地位。这种地域差异性左右着该地区棉花种植的整体规模。将白洋淀地区的棉花种植与河北省整体的棉花种植相比,可以发现,到1937年时其棉花种植虽然取得了较为可观的成绩,但仍处于河北省的平均水平之下,表明其缓慢而有限的发展特点。尽管如此,棉纺织业在各地得以普遍发展,但其生产发展主要依靠传统的生产方式。因此,20世纪以来,在地方人士和团体的倡导参与下,传统棉纺织业生产逐渐向现代化转型,新式机器不断引进并在各地推广使用。随着生产规模的扩大,棉纺织工厂的建立成为必然选择。

棉花的种植发展与棉纺织业的转型体现了棉业的近代化。随着市场经济的发展,这也带动了农村集市结构的调整和集镇功能的发展。然而产业结构的调整、便利的交通条件、市场商品化等诸多因素中某一方面的发展,“并不足以决定某个集镇的发展”,“但这些因素的交织与相互作用”却能够推动一些集镇的兴起和发展[64]。棉业在白洋淀地区农村经济中占有重要的地位,棉花种植以及棉纺织业的发展代表着农业和手工业发展的一个侧面,加之便利的水路运输,区域贸易趋于普遍,进而促进集市兴盛。一方面,促进了棉业市场的形成与发展;另一方面,加强了部分集镇物资集散的功能,促进了“基层市场—中心市场”两级市场体系的发展。这一过程的整合,既是白洋淀地区集市发展的历史面相,也反映了该地区农村经济由传统向现代转型的一个侧面。