云南少数民族孤儿故事的分类与结构模式识别*

2022-05-30董秀团段淑洁

董秀团 段淑洁

民间故事同中有异、异中趋同的奇妙景观,为更广阔范围内的比较研究提供了基础。通过划型分类,有助于我们去寻找类型深处潜在的普遍法则,“正确理解民间故事的思想内容、审美方式、社会功能、文化沉淀、乃至人类认识史。”

在民间故事的类型研究中,相较于单一型故事而言,复合型故事的分类始终是一个难题。复合型故事的内容本就交叉叠合,加之以往占据主流的分类方式多从内容指向性出发将母题作为类型划分的依据,无法解决母题在不同故事类型中的“重复性”出现,以及作为最小且能独立自由组合的结构单元母题在组合成类型时又常以固定的顺序出现这一矛盾性问题,因而以母题作为分类标准在面对复合型故事时便难免显得“力不从心”。特别是巧女故事、孤儿故事等故事集群式的复合型故事,其分类或被悬置,或被置于其它民间故事类型的框架之中予以审视,造成此类复合型故事事实上的被分解,无法将其视为独立故事类型进行整体观照。

鉴于母题作为单一分类标准的不完满,邓迪斯在母题概念的基础上,结合普罗普的功能理论,并融入派克的“非位的”与“着位的”两个单元,提出了母题位概念,尝试构建出一种通过识别故事的结构模式来把握复杂性故事的方法。笔者发现,邓迪斯对故事结构模式的识别有助于廓清故事类型之间含混不明的边界,能有效解决复合型故事类型划分的传统难题。

在中国的复合型故事中,孤儿故事较具代表性。云南则是孤儿故事蕴藏丰富的地区,25个世居少数民族中皆有孤儿故事的流传。在已公开出版的各种民间故事集成和资料中,共检索到270多则孤儿故事。这些孤儿故事的叙事内容庞杂但并不散乱,遵循着一定的结构模式。本文拟借鉴邓迪斯结构分析的相关成果,对云南少数民族孤儿故事进行类型划分,探索基于结构模式识别的复合型故事分类范式。

一、交叉叠合:孤儿故事界定及分类的难题

孤儿故事是以孤儿为主角,讲述孤儿在成长过程中遭受各种苦难,最终凭借自身努力或外力帮助命运发生转折的叙事文本。作为数量丰富的故事集群,孤儿故事在庞杂繁复的表象之下实则遵循着大致相同的叙事结构。然而,以往研究者对孤儿故事的认可度较低,孤儿故事的界定、孤儿故事被视为一种独立类型的合理性和合法性都少有人论及。即便在那些讨论孤儿故事的成果中,对孤儿故事的类型划分也缺乏明确有效的依据,阻碍了对此类复合型故事更为细致、深层的把握与阐释。

从孤儿故事的概念使用和界定来说,以往研究者主要采用了“孤儿故事”与“孤儿型”故事两种说法。比如陈玉平、张瑞华都曾在文章中谈论过“孤儿故事”。陈玉平认为,以“孤儿”为主人公的民间故事,主要围绕孤儿失亲、遭受各种磨难和考验但最终获得幸福的情节展开叙述。张瑞华使用了“孤儿故事”这个概念但未对其进行阐释。也有一些学位论文结合具体的少数民族故事文本对“孤儿故事”进行了分析。此外,汪文学在《民间文学中的父子疏离现象解读》中,提出了“孤儿型”故事的说法,却同样未对其进行具体界说。

总体而言,研究者多直接使用“孤儿故事”这一概念,未予明确界定。不仅孤儿故事的概念界定比较含混,从孤儿故事的类型划分来看,由于缺乏明确的分类标准,致使孤儿故事的类型划分与其它故事类型之间的界限也较为模糊。 那么,孤儿故事是否是一个独立存在的对象?将孤儿故事视为一个整体进行观照的价值何在?孤儿故事又该如何进行类型划分,才能更好地切中此类故事的基本特质?

本文认为,孤儿故事应该被视为一个独立存在的复合型故事集群。首先,此种以孤儿作为主人公的民间故事,在各民族中已聚集了大量文本,显现出自身的独特面貌。其次,孤儿故事具有相对模式化的叙事进程,总体上是讲述孤儿身份地位转变、命运生活改写的故事,存在从缺失到圆满的叙事规律。多数孤儿故事以大团圆作为故事的结局。最后,孤儿故事体现出积极昂扬的精神内核,以孤儿为代表的底层民众,身处逆境,仍然对悲惨命运不屈服;历经苦难,依然对困厄生活斗志昂扬;生而孤独,始终对美好未来充满希冀。至今,我们仍能看到孤儿故事的广泛流传,孤儿故事原型也依然活跃和呈现于当下的文学作品、影视剧中。按照梅列金斯基的说法:“原初的神话原型以种种‘面貌’周而复始、循环不已,文学和神话中的英雄人物以独特的方式更迭递嬗。”孤儿故事的精神内核在当下社会语境中仍然具有积极的引导作用与借鉴意义。

既然孤儿故事是一个独立存在的故事集群,就有必要对之进行类型划分。而以往从母题概念的内容指向性出发划分复合型故事未能切中要害,我们就应该转向具有稳定性和形态功能指向性的分析工具寻求帮助。邓迪斯“母题位”(motifeme)、“母题位变体”(allomotif)概念的提出,以及在此基础上发展出来的结构识别模式,弥补了以母题作为类型划分单一标准的不足。

“母题位”以母题概念为基础,但又强调和拓展了其功能性。母题位是“某个母题在整个故事结构中具有的功能,以及对应此功能它应该在整个故事序列中所处的位置。”“可以放置在同一母题位空位上的所有母题虽然表面不同,但在整个故事结构中发挥同样的功能,它们被称作一个母题位上的所有母题位变体。”母题位构成的序列确立了故事稳定的结构模式,母题位变体则可确立故事的叙事类型。在普罗普那里,共有31个功能项,且排列顺序永远是同一的。邓迪斯的“母题位”数量更少,共包括缺乏、消除缺乏、任务、完成任务、禁止、违禁、欺骗、受骗、后果、试图逃避后果10个母题位。邓迪斯认为,看似“由不稳定的母题任意堆积而成的”“复杂的”北美印第安民间故事实则有着清晰的结构模式,运用母题位这一结构要素,可辨析出其中的母题位序列,进而完成对印第安民间故事的“类型学的陈述”。

借鉴母题位概念,我们可以梳理孤儿故事叙事发展中的母题位序列,识别出孤儿故事的深层结构模式,结合母题位变体呈现的叙事情节,完成对孤儿故事的类型划分,从而有效弥补以往对复合型故事分类讨论的不足。

二、母题位序列:孤儿故事结构模式的识别

(一)操作方法

以“母题位”为分析工具,邓迪斯发现了北美印第安民间故事的母题位序列,并着重讨论了四种构成:核心双母题位序列,两种四母题位序列,一种六母题位序列。北美印第安民间故事中重复出现的母题位序列构成了数目有限的独特模式,这些独特模式是大多数北美印第安民间故事的结构基础。在谈及故事中的这些结构时,邓迪斯指出,故事存在潜在的模式,研究者们是可以“发现”民俗体裁中的这些潜在结构的。由此,我们认为,民间故事中的结构模式是客观存在的,不过对母题位的选取和确认以及在此基础上对结构模式的识别与分析却无法完全避免主观性。尽管如此,不同研究者的结构分析都构成了最大限度接近潜在结构模式的一种努力。也即“在观念上,每一代新的结构民俗学者都将用新的结构形式来取代任何特定的模式,而每一新的分析都将更加接近于潜在的结构模式。”本文对云南少数民族孤儿故事结构模式的识别亦无法完全避免主观性,相信其他研究者在进行形态结构研究时也曾感同身受。为了尽量调和分析过程中的主观化倾向,我们在探寻过程中力求做到客观、严谨。具体来说,识别的方法如下:

首先,确定云南少数民族孤儿故事的文本。

我们将孤儿故事的文本限定在以下范围之内:围绕主角孤儿展开,成长过程中经受各种苦难,命运多发生转折。搜集已经公开出版的云南少数民族民间故事集成、选集等资料,共找到270则符合上述限定的孤儿故事。在进行结构分析时,将这270则孤儿故事视为相对均质的整体进行观照,忽略那些内容殊异且对孤儿行动并不产生影响的叙事情节。

其次,确认云南少数民族孤儿故事中出现的母题位。

前文已述,“母题位”概念兼具内容指向性与形式功能性。因而我们在确认与运用母题位时,同时考虑其叙事意义和承载功能。参照邓迪斯的十个母题位,依据每则故事中围绕主角孤儿展开的叙事脉络,提取出相应情节内容上具有功能性质的母题位。需要注意的是,我们对孤儿故事中母题位的提炼是以与孤儿有关的叙事情节为基准的,排除那些与孤儿无关的、发生在其他人物角色中的母题位,同时,对连续出现的重复母题位或母题位组合只记录一次,以确保母题位序列的精简。

云南少数民族孤儿故事叙事内容繁复,单纯从邓迪斯归纳的10个母题位出发进行分析,有时会产生局限之感,无法准确描述故事的叙事内容。但若盲目增添母题位,又会造成母题位序列的冗余,影响结构形态的凝练。我们的操作方式是,仍以这10个母题位为主,当遇到10个母题位实在无法概括的情形时,结合其叙事和功能两个方面的判断,增补出恰当的母题位。这样,我们从云南少数民族孤儿故事中确认的母题位共有12个:缺乏、消除缺乏、任务、完成任务、禁令、违禁、后果、试图逃避后果、欺骗、受骗、加害、受害。其中,加害、受害是本文增加的两个母题位,同时扩充了邓迪斯原有母题位中禁止、后果母题位的适用范围,其余母题位保持不变。具体如表1所示:

表1 印第安民间故事与云南少数民族孤儿故事母题位对照表

通过与邓迪斯在北美印第安民间故事中运用的母题位进行比较,我们确认出云南少数民族孤儿故事中的6组12个母题位。各母题位在孤儿故事的叙事发展过程中承担着不同的功能。

最后,识别云南少数民族孤儿故事的结构模式。

按照每则孤儿故事中母题位出现的先后顺序进行排列组合,归纳出故事中的母题位序列。相同的母题位序列识别为同一结构。所有母题位序列中共有或高频出现的母题位构成孤儿故事最低限度的母题位序列。

(二)结构模式

按照上述的方法进行操作,可发现“缺乏——消除缺乏”构成云南少数民族孤儿故事中一组最低限度的母题位序列。此母题位序列既可以单独出现,又可作为生长出其它母题位序列的基础。基于“缺乏——消除缺乏”这一核心双母题位序列,通过插入、链接母题位的方式可形成8种母题位序列。即云南少数民族孤儿故事共有9种结构模式。

1.“缺乏/消除缺乏”

这是最基础的核心双母题位序列,故事开始于“缺乏”,终止于“消除缺乏”。此序列构成了一个美洲印第安人故事的最小定义。邓迪斯指出,大量美洲印第安人民间故事由不平衡向平衡的发展过程构成,不平衡是一种剩余或缺乏状态,平衡则意味着过度的东西可以失去或某种失窃的东西失而复得。大约有22则云南少数民族孤儿故事属于此种序列结构,涵盖了物质、爱情、亲情缺乏,以及因灾害/迫害而产生的缺乏或过度状况。多数情况下,在故事结尾,缺失状况得到弥补。故事从“缺乏”到“消除缺乏”的变化过程,同样是从不平衡向平衡的发展过程。当然,也存在仍以缺失母题位结尾的情形,即缺乏没有消除,或是缺乏消除之后又开启了新的缺乏状况。大约有9则故事以未消除缺乏结尾,如孤儿娶妻后终又失妻,孤儿寻父母未果等。

2.“缺乏——禁令/违禁——消除缺乏”

这是在“缺乏/消除缺乏”核心双母题位基础上插入了“禁令/违禁”这组母题位所构成的四母题位序列。插入母题位,起到扩展故事结构的作用。云南少数民族孤儿故事中约有30篇孤儿故事属于此母题位序列。故事插入了孤儿违反未来妻子的禁忌或听从他人的命令、建议等情节,又或是叙述他人违反禁忌而失去宝物。

3.“缺乏——欺骗/受骗——消除缺乏”

此为“缺乏/消除缺乏”核心双母题位基础上插入了“欺骗/受骗”这组母题位所构成的四母题位序列。云南少数民族孤儿故事中约有25篇孤儿故事属于此母题位序列。从母题位变体的叙事内容来看,该母题位序列常与以下情节相关联:孤儿与山官、召勐、头人等统治者智斗,孤儿娶妻、得到宝物之后他人欺骗孤儿。

4.“缺乏——任务/完成任务——消除缺乏”

这是在“缺乏/消除缺乏”核心双母题位基础上插入了“任务/完成任务”这组母题位所构成的四母题位序列。云南少数民族孤儿故事中约有62篇孤儿故事属于此母题位序列。从母题位变体指向的叙事内容来看,多围绕孤儿求亲、寻找亲人、铲除妖怪、获得宝物等情节展开论述。

5.“缺乏——加害/受害——消除缺乏”

这是在“缺乏/消除缺乏”核心双母题位基础上插入“加害/受害”这组母题位所构成的四母题位序列。云南少数民族孤儿故事中约有18篇孤儿故事属于此母题位序列。这一母题位序列中加害行为的实施者通常是他人,孤儿是加害对象,母题位变体多为孤儿娶妻之后,他者因抢夺孤儿之妻对孤儿施害。

6.“缺乏/消除缺乏——任务/完成任务——后果/试图逃避后果”

此为“缺乏/消除缺乏”核心双母题位链接了两组母题位所构成的六母题位序列。在消除缺乏状况后,由任务母题位开启新一轮的缺乏,故事有时以完成任务结尾,有时以尚未完成任务的后果母题位结尾。约有2篇云南少数民族孤儿故事呈现为此种母题位序列。故事的叙事内容与宝物获取、铲除敌人等相关。

7.“缺乏/消除缺乏——禁忌/违禁——后果/试图逃避后果”

此为“缺乏/消除缺乏”核心双母题位链接了两组母题位所构成的六母题位序列。云南少数民族孤儿故事中约有34篇孤儿故事属于此母题位序列。这一母题位序列多见于孤儿得宝型文本。

8.“缺乏/消除缺乏——欺骗/受骗——后果/试图逃避后果”

这同样是在“缺乏/消除缺乏”核心双母题位基础上链接了两组母题位所构成的六母题位序列。常讲述孤儿得宝、娶妻之后,因他人谗言复又失妻或失宝。云南少数民族孤儿故事中约有17篇孤儿故事属于此母题位序列。

9.“缺乏/消除缺乏——加害/受害——后果/试图逃避后果”

这也是在“缺乏/消除缺乏”核心双母题位基础上链接了两组母题位所构成的六母题位序列。云南少数民族孤儿故事中约有53篇孤儿故事属于此母题位序列。故事多讲述孤儿娶妻之后,他人嫉妒孤儿,通过欺骗或刁难等方式对孤儿实施加害行为。

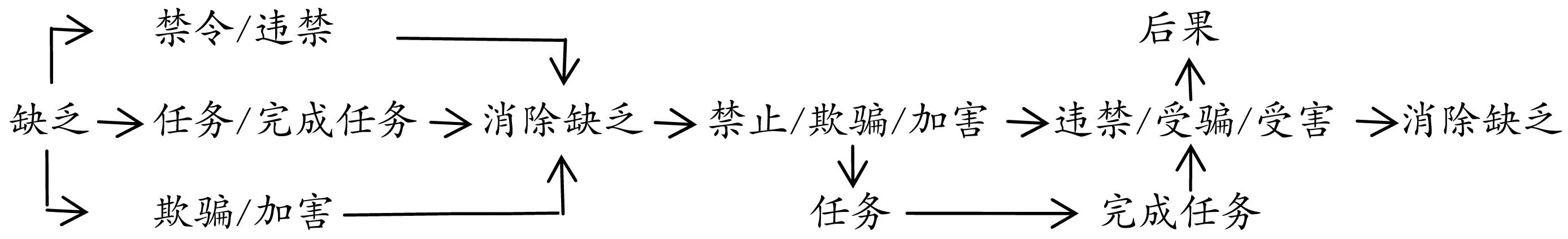

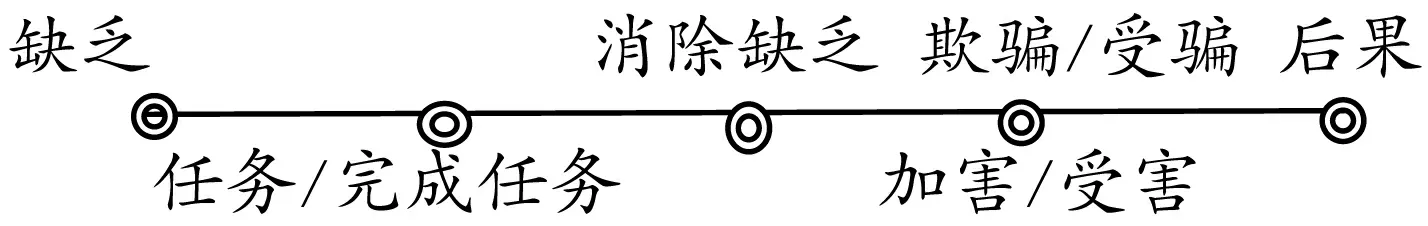

总起来说,云南少数民族孤儿故事中,“缺乏/消除缺乏”是最低限度的母题位序列。其它的母题位序列则是在此基础上通过插入或链接母题位的方式形成。这些插入或链接的母题位,扩展了孤儿故事的结构模式。如果将上述的几种母题位序列放置在一起,依据各母题位序列之间经常出现的黏连顺序进行排列,则可勾勒出云南少数民族孤儿故事集群的基本结构形态:

图1 云南少数民族孤儿故事集群的基本结构形态

如图1所示,整体观照孤儿故事集群,故事的结构形态基本按照从缺乏到消除缺乏的线性序列发展。处于同一位置的母题位组合可相互替换。处于中间位置的“消除缺乏”母题位,既可代表缺乏的终止,又可链接其它母题位,开启新一轮的缺乏状况。故事结尾既可以是缺乏状况的消除,也可以仍为缺乏状况。

三、母题位变体:孤儿故事叙事类型的划分

依据结构模式对故事分类,早已得到不少研究者的认可。普罗普指出:“因为类型是根据故事中所有的这种或那种突出因素确定的,而不是根据故事的结构,一个故事可以包含若干这样的因素,那么一个故事有时就不得不同时被归入几个类型。”施爱东也曾提到“以最简结构来进行故事分类”。也就是说,故事叙述的结构模式能帮助我们区分同构故事,做出形态结构方面的描述。但是,仅依据这些结构模式,还无法完成对故事叙事类型的划分。

若想进一步确认孤儿故事的叙事类型,我们尚需借助母题位变体,将结构模式与叙事情节相对应,从叙事层面给结构模式“冠名”,进而完成分类工作。正如吕微所说:“对于故事类型的分析、研究来说,叙事功能的提取和确认若脱离了故事的具体内容,或者脱离故事所仰仗的具体文化背景,都无助于我们把握故事的内容甚至形式。”

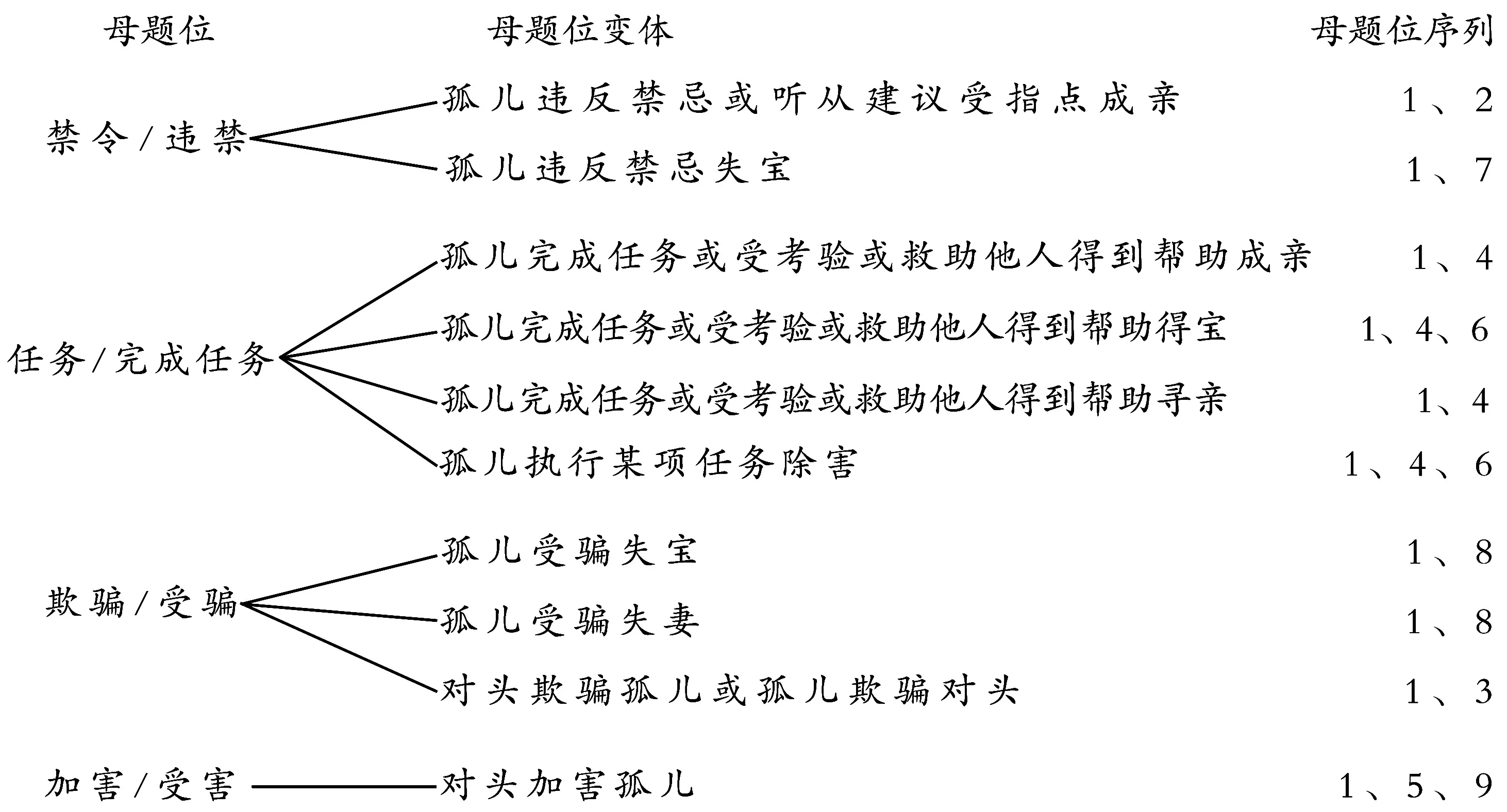

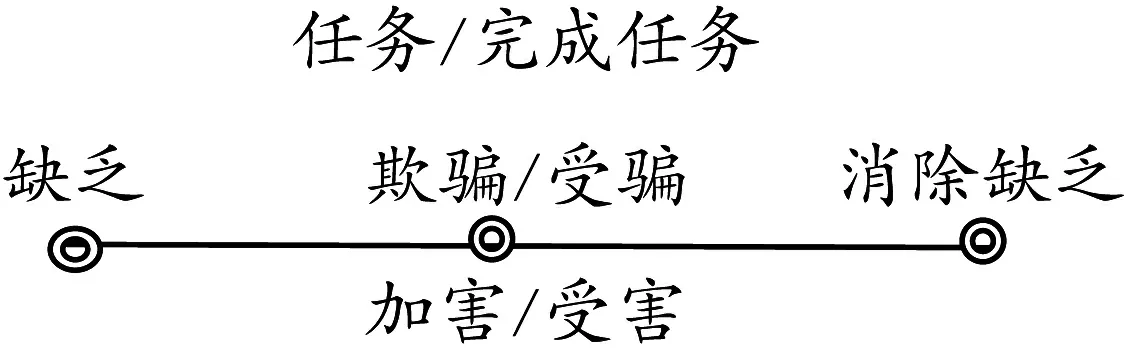

在梳理出云南少数民族孤儿故事中的6组12个母题位及9种母题位序列之后,结合母题位变体的呈现状况,可发现母题位、母题位变体以及母题位序列之间存在着一定的对应关系。因缺乏/消除缺乏及后果/试图逃避后果在母题位序列中描述的是一种所处状况,并不直接呈现叙事情节,所以在接下来的讨论中,我们将这4个母题位暂时悬置,只考虑影响孤儿行为和状态变化的母题位。由此可看到孤儿故事中母题位、母题位变体与母题位序列之间的结合关系如下所示:

图2 母题位、母题位变体及母题位序列结合关系

从图2可以看出,同一母题位组合有时会对应多种母题位变体,与母题位序列之间的对应则较为单一。这样,如果我们从母题位出发,根据三者之间的联系,再结合缺乏/消除缺乏以及后果/试图逃避后果的叙事状况,可确认出4种叙事类型:

孤儿违禁、完成任务娶妻型及娶妻受骗、受害失妻型(1、2、4、8、9)

孤儿完成任务、听从建议得宝型及得宝违禁、受骗失宝型(1、2、4、6、7、8)

孤儿执行任务、接受考验寻亲型或受骗、受害失亲型(1、4、8、9)

孤儿完成任务除害型或受骗、受害型(1、3、4、5、6)

若进一步概括,可将云南少数民族孤儿故事划分为:孤儿娶妻型(包含失妻型)、孤儿得宝型(包含失宝型)、孤儿寻亲报恩型(包含失亲型)以及孤儿智斗除害型(包含孤儿除害受害型)。

(一)孤儿娶妻型

依据孤儿违禁、完成任务娶妻型及受骗、受害失妻型中的母题位序列(1、2、4、8、9),结合各母题位变体大多叙述穷苦无依的孤儿祈望有个温暖幸福的家这一情节,可划分出孤儿娶妻这一叙事类型。其基本结构形态如下:

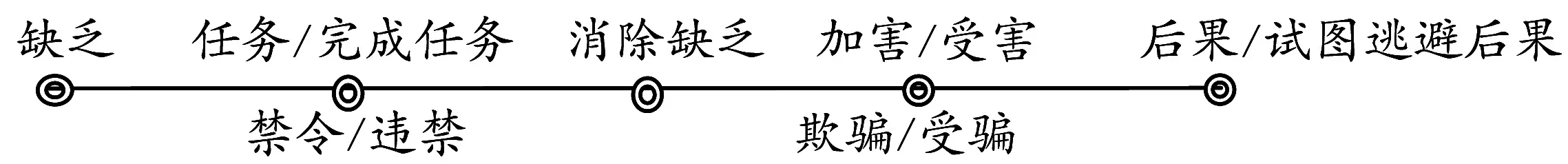

母题位(◎)

在270多则云南少数民族孤儿故事中,约有132则属此类型。此类故事常以孤儿孤苦伶仃作为叙事开端,随着任务的完成或禁令的打破,孤儿成亲,缺乏状态消除。少部分故事在这里戛然而止,但多数故事会在孤儿娶妻之后以加害/受害或欺骗/受骗的方式开启新一轮的缺乏状况。孤儿也会迎来命运的逆袭,或是取代原统治者,或是与妻子远走他乡。也有部分孤儿娶妻故事以悲剧结尾,二人双双殉情,或孤儿受他人教唆赶走妻子回到最初的生活状态。如《孤儿穷断筋的奇遇》(彝族)讲述孤儿受骗将妻子赶走,失去一切。有的故事讲述孤儿赶走妻子后悔恨万分,经历考验重新找回妻子,最终仍以消除缺乏的后果母题位结尾,《幺与龙女》(苗族)、《鲤鱼和孤儿》(白族)等便属此种情况。

结构分析的目的之一是洞察世界观,揭示文化隐喻。孤儿娶妻故事隐喻着孤儿的个体成长。通过婚姻,孤儿完成了成人仪式的洗礼,从未成年走向成年,重新拥有了一个家庭。俄罗斯汉学家李福清在谈及孤儿故事时曾指出,这类故事的重点在一个孤儿的命运,讲的是一个家庭的事。可见,云南孤儿故事中,孤儿娶妻的叙述是根植于传统家庭关系和家庭场景的。

(二)孤儿得宝型

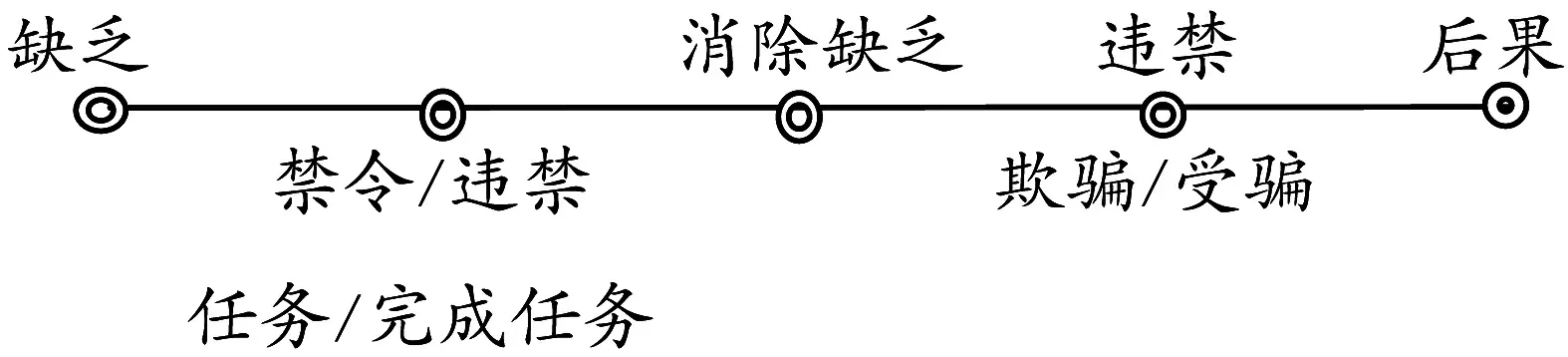

依据孤儿完成任务、听从建议得宝型及违禁、受骗失宝型(1、2、4、6、7、8)中的母题位序列,结合各母题位变体集中叙述孤儿得到宝物这一情节,可划分出孤儿得宝型故事。其基本结构形态为:

母题位(◎)

云南少数民族孤儿故事中约有90则属于此类。故事以得宝为主线,孤儿借助宝物解决了现实困境,改变命运。开端描述孤儿处境困窘(缺乏),通过完成各项任务或是经历考验、受到指点,孤儿得宝(消除缺乏)。孤儿得宝后,故事有时讲述贪心者骗取孤儿的宝物,但最终贪恋宝物者失宝并受到惩罚,孤儿重新获得宝物(后果)。以《小木盒》(纳西族)为例,弟弟得到了老人赠送的小木盒,哥嫂欺骗弟弟夺走木盒,结果哥嫂受惩,弟弟获老人赠送的另一宝物。故事有时又会讲述孤儿的兄弟姊妹向孤儿询问获宝经历,却因为贪心,不仅未得宝反而受惩。

孤儿得宝故事隐喻着勤劳善良得宝、贪心不足失宝这一观念。“即宝物的获得和据有,必须与一个人的‘德行’相称,有德者才能有福,否则,就算得到了财宝,也会因各种原因而丢失。”

(三)孤儿寻亲报恩型

依据孤儿执行任务、接受考验寻亲型或受骗、受害失亲型(1、4、8、9)中的母题位序列,当各母题位变体围绕孤儿寻找亲人这一叙事情节展开时,可划分出孤儿寻亲报恩型故事。其结构形态是:

母题位(◎)

约有21则云南少数民族孤儿故事属于此类。开端多叙述孤儿原本拥有亲人,但孤儿被弃,或其亲人被抓、病危,导致孤儿已经或即将失亲。在这里,故事的不平衡性由一种隐藏的缺乏开始,孤儿由此开启外出寻找或解救亲人、为被抓的亲人报仇等寻亲报恩模式。故事多以缺乏的终止结束,即孤儿替亲人复仇成功或孤儿找到亲人一家团聚。即使在那些失去亲人的孤儿故事中,也因孤儿获得某种情感的寄托而在情感层面消除了缺乏,故事达到新的平衡。此类故事有《弃儿的故事》(苗族)、《群豹护送孤儿》(怒族)、《长刀的故事》(景颇族)等。

孤儿寻亲报恩故事的核心要素之一是“孝”,此类故事中的报恩情节隐喻孤儿因孝得福的题旨。从受恩者孤儿的行为及报恩的方式来看,展现出“中国报恩故事的深层文化心理是农耕民族的一种‘播种——收获’的经验式思维建构的深层情节。”在现实生活中,这种“寻回”亲人或报恩父母的美好愿望很少能够实现,故事中孤儿在情感、心理层面对亲情关系的寄托,更多表达的是对父母恩情的感念。

(四)孤儿智斗除害型

依据孤儿完成任务除害型及受骗、受害型(1、3、4、5、6)中的母题位序列,当各母题位变体围绕孤儿除害这一叙事情节展开时,可划分出孤儿智斗除害型故事。其基本结构形态如下:

母题位(◎)

云南少数民族孤儿故事中约有30则此类故事。故事多以孤儿面临灾害或统治者的刁难作为开端,最终孤儿凭借自己的勇敢机智消除灾害、破解刁难、惩治对手,有时甚至战胜对手成为新的统治者。如《岩岗妹》(傣族)、《山官发火》(景颇族)等。

孤儿智斗除恶故事既隐喻着狂欢化色彩,也蕴含着不屈不挠、不断自我突破的精神。故事传递出这样一种观念:“民间故事就是利用这些富于狂欢色彩的日常形象把社会现实里的一些关系颠倒过来看”。弱小、平凡的孤儿面对强大对手的欺压与迫害,在悬殊的力量对比中以智斗获胜。原本“最幼小的或让人看不起的孩子,变成了最有非凡力量的强者”。

综上所述,我们通过识别云南少数民族孤儿故事的母题位序列,依据这些结构模式及母题位变体划分出云南少数民族孤儿故事的四种叙事类型。如果我们借用普罗普对民间故事双重特性的讨论并稍作变动,就可以总结出民间故事中关于结构模式与叙事类型之间的关系:一方面,它惊人多样、五光十色;另一方面,它亦很单一、重复。也就是说,孤儿故事中的各种故事类型,其基本结构模式是较为稳定的,但在叙事过程中,会产生各种不同的母题位变体,由此形成丰富的叙事情节和不同的故事异文。

结 语

复合型民间故事展现出“爱东拉西扯”的形态结构特征,常给故事学人带来立型归类的困难。孤儿故事的研究也面临同样的窘境。学界以往对孤儿故事认可度较低,且一贯秉持母题分类传统,未能有效解决此类故事类型划分时的交叉叠合问题。本文认为,解决复合型故事的分类问题需要回归孤儿故事的深层结构,以结构模式作为类型划分的标准,结合母题位变体的呈现来完成其分类工作。需要说明的是,结构分析并非是对AT分类体系的排斥,而是一种补充。正如邓迪斯所说:假设不同种类的民间故事或不同文化区域的民间故事可能有不同的程式化母题位序列,很可能有一个基于形态学标准的类型索引,但是这个索引将是对阿尔奈-汤普森类型索引的补充,并被交叉引用,以便民间故事学者可以一眼看出阿尔奈-汤普森的故事类型属于哪种形态类型。也就是说,结构模式分类与AT分类索引两者之间的关系是相辅相成的。