晚清上海戏曲出版述论*

2022-05-30杨惠玲

杨惠玲

晚清以降,戏曲出版的空间格局发生显著变化。一方面,清中叶的刻曲重地苏州与南京等皆红衰翠减,满目萧瑟。而上海异军突起,成为出版中心。另一方面,戏曲出版不再集中于少数缥缃溢彩之地。除了上海和北京,部分重要城市,如成都、重庆、西安、广州、佛山与长沙等,戏曲出版也较为活跃;出版过少量曲籍的城市更是不计其数,如邵阳、湘潭、泸州与邛州等。考察晚清上海出版业的著述为数众多,但对曲籍皆不甚关注。研究戏曲出版的著述数量也不少,却很少论及晚清,对上海的探讨更是付之阙如。晚清上海出版过哪些曲籍?参与出版的机构和人员有哪些?与此前相比,这一时期的戏曲出版有哪些特点?为什么上海能在晚清一跃而为戏曲出版中心?本文将讨论这些问题,旨在探寻晚清上海戏曲出版的历史足迹,并进一步把握其兴盛的原因。

曲籍出版物

从笔者掌握的资料来看,出版数量最多的是剧作,包括单个剧作、剧本集和选本,共110种,约占总数的93.2%;其余8种分别是画册和曲学著作,为仇英与文征明《西厢记合册》、王骥德《曲律》、王锡纯《遏云阁曲谱》、王庆华《霓裳文艺全谱》、沈乘麐《重椠韵学骊珠》、徐大椿《乐府传声》、黄协埙《粉墨丛谈》与王国维《曲录》。剧作包括单个剧作85种、剧作集与选本25种,大致可分为以下三类:

其一、前贤旧作,70种。《西厢记》出版的次数遥遥领先,共26次,约占曲籍总数的22%。其中,金圣叹《第六才子书西厢记》25次、《鼎镌陈眉公先生批评西厢记》1次,前者包括《贯华堂第六才子书》八卷、《绘像增注第六才子书释解》八卷、《朱批绣像西厢诠注》八卷、《绣像妥注六才子书》六卷、《增像第六才子书》六卷与《改良绘图西厢记》五卷等版本。另有《西厢记》的续作2种,为汤世潆《东厢记》(即《绘图后西厢记》,2次)、梅斋逸叟《西厢记后传》(1次)等。这些曲籍形成了一个规模可观的系列,颇引人注目。排在次席的是汤显祖《牡丹亭还魂记》,为10次。紧接其后的有孔尚任《桃花扇》(8次)、毛声山《第七才子书琵琶记》(7次)、《缀白裘》(7次)与洪昇《长生殿》(5次)。此外,还有郑之珍《绘图目连救母全传》(1次)、阮大铖《绣像绘图燕子笺传奇》(1次)、李渔《风筝误》(1次)、尤侗《钧天乐》(2次)、梅窗主人《百宝箱》(1次)与仲振奎《红楼梦传奇》(1次)等。

其二、时人新作,20多种。又可分为两类:1.少量宣传新思想与新观念,旨在启蒙与救亡的剧作,如鼓吹资产阶级革命的《苍鹰击传奇》(伤时子,1次)、《轩亭冤传奇》(萧山湘灵子,1次)与《六月霜》传奇(古越嬴宗季女,1次)等;宣扬尚武精神,提振民族志气的《海天啸传奇》(刘钰,1次)等;以寓言剧的形式反对帝国主义的侵略,倡导反抗精神的《警黄钟传奇》(洪炳文,3次)等;歌颂民族英雄的《风洞山传奇》(吴梅,1次)与《悬岙猿》(洪炳文,1次)等。2.其他各类题材的剧作,如黄燮清《帝女花》(2次)、香雪道人《返魂香传奇》(1次)、何墉《乘龙佳话》(2次)、杨祖荣《佛门缘》(1次)、天中生《五代兴隆传奇》(1次)、蒋鹿山《冥闹》杂剧(1次)、南荃外史《叹老》杂剧(1次)与曾洐东《豆棚图》杂剧(1次)等,以及徐鄂《诵荻斋曲二种》(5次)与刘清韵《小蓬莱阁传奇十种》(1次)等。可见,时人新作中,徐鄂《诵荻斋曲二种》最受关注,《帝女花》《乘龙佳话》和《警黄钟传奇》次之。

其三、由当时名伶演出的皮黄戏选本,约10余种。曾有4家书局出版《绘图京都三庆班真正京调全集》(10集),3家书局出版《绘图京都三庆班京调全集》(12集),另有《改良布景京都三庆班京调》(15集)、《绘图京都三庆班京调》(2集)与《京都义顺和班京调》(12集)等。这些集子汇辑大量折子戏,以京城三庆、义顺和等名班与郭秀华、杨月楼与小叫天等名角相号召,掺杂了少量梆子腔脚本,如《新抄战太平梆子腔》与《新刻空城计梆子腔准词》等。

笔者将上述名单与此前的坊刻曲籍相比,发现了两个值得探讨的现象:第一,晚清戏曲类热销书以经历时光淘洗的经典为主。明中叶,戏曲类热销书只有《西厢记》与《琵琶记》两部;此后,时有新作加入;到清中叶,有《西厢记》《牡丹亭》《桃花扇》《长生殿》《琵琶记》《笠翁十种曲》与《缀白裘》等七部。其中,《西厢记》最热门,一直高居榜首。《第六才子书》和《第七才子书》自清初问世以来,迅速引发刊刻热潮,成为《西厢记》与《琵琶记》最有影响的评点本,而原文本与其他评点本都很少再受到书商的关注。时至晚清,除了《笠翁十种曲》,名单中的其他剧作仍是上海戏曲出版的热点,拔得头筹的也仍是《西厢记》,《牡丹亭》次之。《琵琶记》虽名列榜中,但其热度明显不如《西厢记》与《牡丹亭》。探究其原因,《西厢记》与《牡丹亭》尊重人性,鼓励人们追求幸福;而《琵琶记》说教色彩浓重,旨在劝诫世人做道德模范。而且,这两部剧作将年轻人对幸福的追求表现得曲折跌宕、精彩纷呈,《琵琶记》则逊色不少。很显然,这两部剧作更贴近人心,也更耐咀嚼,无论思想价值还是审美价值都高于《琵琶记》,自然更能满足受众的需求。附有名家评点的版本不仅内容更丰富,而且提供名家的见解。对于读者来说,品味评点是一种与他人交流的方式。他们一边阅读作品,一边对照评点,受到启发,不仅能获得更加充实、有趣的阅读体验,也有助于形成更为深入的认识。《西厢记》与《琵琶记》的评点者为数众多,而金圣叹与毛声山集前人之大成,又新见迭出,尤其是金圣叹,其评点否认《西厢记》是淫书的迂腐之见,盛赞其为“天地妙文”,理解独到、深刻,颇具原创性。第六、七才子书之所以取代其他评点本,成为书商的首选,原因便在于此。至于李渔《笠翁十种曲》受到冷遇,原因在于其作往往失之轻浅和庸俗,缺少沁人心脾的情感力量。对于并不仅仅把阅读当做一种娱乐方式,注重读物品位的知识分子,这类剧作的吸引力有限。综上,晚清上海出版戏曲经典,锁定的读者群主要是知识阶层。他们有较高的审美期待,希望通过阅读增长见识,加深对人生、社会和历史的理解。

还应该提及的是,在光绪末年,皮黄戏选本跻身热销书行列,成为戏曲出版的亮点。皮黄戏形成于北京后,名伶纷纷南下,到天津、上海和汉口等地演出,吸引了一大批爱好者。为满足这批受众的需要,从光绪三十二年(1906)开始,短短数年之内涌现了10余种以名班名伶相号召,能起到导赏作用的皮黄折子戏选本。这类选本皆为巾箱本,图文并茂,主要面向普通市民。

第二,这一时期上海出版的时人新作为数甚少。在晚明,南京、苏州与杭州等地的书坊都刊行了一大批时人新作。高濂、汤显祖、周朝俊、孙钟龄、郑之珍、陈与郊、许自昌、汪廷讷、阮大铖与吴炳等,其剧作问世不久便刊印行世。清代前中叶,李渔、李玉与蒋士铨等少数剧作家的新作得到苏州、南京与浒湾等地书商的青睐。时至晚清,上海出版的时人新作才20多种,且多数没有重版。实际上,当时戏曲创作相当活跃。据左鹏军统计,1840年至1910年间问世的传奇和杂剧共187种。此后,又不断有新发现,总数在200种以上。但在当时的出版业中心上海,这些作品得以出版的不到15%。探究其原因,与其作的艺术水平密切相关。鸦片战争以来,一批仁人志士受到新思想的熏陶,在政治、文学与艺术等领域掀起了资产阶级改良与革命运动。受此影响,戏曲创作产生了显著变化,短短数年间,数以百计的剧作相继问世。这类作品着力发挥文艺的意识形态功能,主题宏大,在思想和形式两方面都有西化倾向,舞台性往往不强,艺术水平也有限。而且,新知识分子群体主要以报刊为阵地,不少宣扬新思想的剧作已经刊载于《新小说》《新民丛报》与《月月小说》等报刊。此类剧作之外,晚清还有不少表现男女婚恋、家庭伦理与历史兴亡的剧作。它们之中,思想性与艺术性兼具的佳作为数寥寥。简言之,由于艺术水平偏低,又有其他传播渠道,时人新作的市场需求量不大,出版数量与频率都很低。

由上述可知,晚清上海的戏曲出版主要面向知识群体,亦兼顾普通市民。一方面,少数成就卓著,声名显赫,且久演不衰的经典最受关注,前人成就平平的剧作、问世不久的新作都很难付梓面世。而经典之中,充分展现人情、人性之美,能满足人们的情感需求,又文采斐然的剧作尤其受到重视。另一方面,作为大众文化的代表,皮黄戏成为时尚艺术。新鲜独特,具有很强娱乐性,且与舞台演出紧密结合的皮黄戏选本也受到欢迎。总之,元以来戏曲创作与评点取得的成就,以及皮黄戏的兴起为上海戏曲商业出版奠定了基础。

出版机构与参与人员

张仲民在《晚清上海书局名录》一文中根据报刊广告等资料梳理晚清上海的书局,其结果是至少有421家。经笔者统计,晚清上海出版过曲籍的机构共73家,其中,私家刻书室1家,即钱氏父子的守山阁;书局65家,名单如下:藻文堂、上海印书局、务本山房、大同书局、同文书局、同文咏记、积山书局、蜚英馆、文宝斋、鸿宝斋、上海书局、检古斋、文瑞楼、顾文善斋、古香阁、著易堂、奎光阁、宝善书局、珍艺书局、宝文书局、袖海山房、博文书局、文海书局、藻文书局、赏奇轩、广雅书局、广智书局、锦章图书局、周月记、朝记书庄、双记书庄、普新书局、宏文阁、扫叶山房、群益书社、日新书局、焕文书局、炼石斋书局、新建书社、铸记书局、海左书局、申昌书局、章福记书局、茂记书庄、观澜阁书局、育文书局、宝文书局、文宜书局、点石斋书局、木石居、广益书局、启新书局、醉经堂、鸿文书局、上海群学社、国学扶轮社、惊鸿阁、飞鸿阁、文明书局、小说林书社、上洋小说支卖社、改良小说社、晨光阁、上海商业图书局与上海图书集成公司;报刊社7家,它们是《申报》、小说七日报社、新民丛报支店、飞影阁士记画报社、传奇小说社、新新小说社与月月小说社等。出版曲籍数量居首的是上海书局,共10种;《申报》及其旗下的点石斋、申昌书室与上海图书集成公司共出版7种;文宜书局、章福记书局与锦章书局出版3到5种;其他各家则只有1到2种。可见,虽然数量可观,但没有出现像晚明南京的富春堂、世德堂与继志斋那样以出版曲籍为特色的书局。

上述72家商业出版机构,其投资人或经营者大多来自江浙一带,朱联保曾统计旧上海书店、出版社创办人与经营者的籍贯,“在177人中,计浙江79人,江苏56人,广东13人,河北10人,湖南9人,福建、四川各3人,安徽2人,江西、云南各1人”。朱联保统计的时段包括民国,但这些数据能大致反映晚清的特点。如,藻文书局的创办人吴季英来自杭州,日新书局的店东蔡葆馥与经理蔡和来自宁波鄞县,育文书局店东夏毓芝是江都人,著易堂店东是上元人涂子巢,类似的例子比比皆是。由其他国家、国内其他地区的商人投资的出版机构也不少,如申报馆由英国商人美查出资,同文书局的创始人徐鸿复、徐润来自广东,神州国光社由徽州黄宾虹与顺德邓实创办。这些出版机构多在其他城市开设分部,建立发行处或代售点。如,文明书局在北京、天津等地设立分号;鸿文书局在汉口开有分部;点石斋和申昌书局在北京、杭州和汉口设立发行机构,在香港、广州、安庆、扬州等地设立书报业代售点。著易堂最早采取邮购方式,拓展销售渠道,其他书局纷纷仿效。成立于其他城市的出版机构也在上海开设分店,如,苏州席氏扫叶山房相继在上海开设三家分店,长沙陈子沛兄弟组建群益书社上海分社。晚清上海出版的曲籍,其牌记往往于书局名称前缀以“上海”二字,说明出版主体非常明确,其出版的曲籍将在上海以外的地区发售。传奇小说社本《绘图桃花扇》,其版权页印有“中国内地各书坊”等。文宜书局本《绘图京都三庆班京调全集》中的《叹皇陵》封二注明“各省均有分售处”。光绪三十三年(1907),海盐开通新书局、南通翰墨林书局各自出版《帝女花》与《雪韵堂批点燕子笺记》。据其版权页,两家书局都在上海设有发行所。某地不具名书坊重刊黄振《石榴记传奇》,亦联系文瑞楼代售。综合上述数端,上海已成为戏曲出版中心和曲籍集散地。

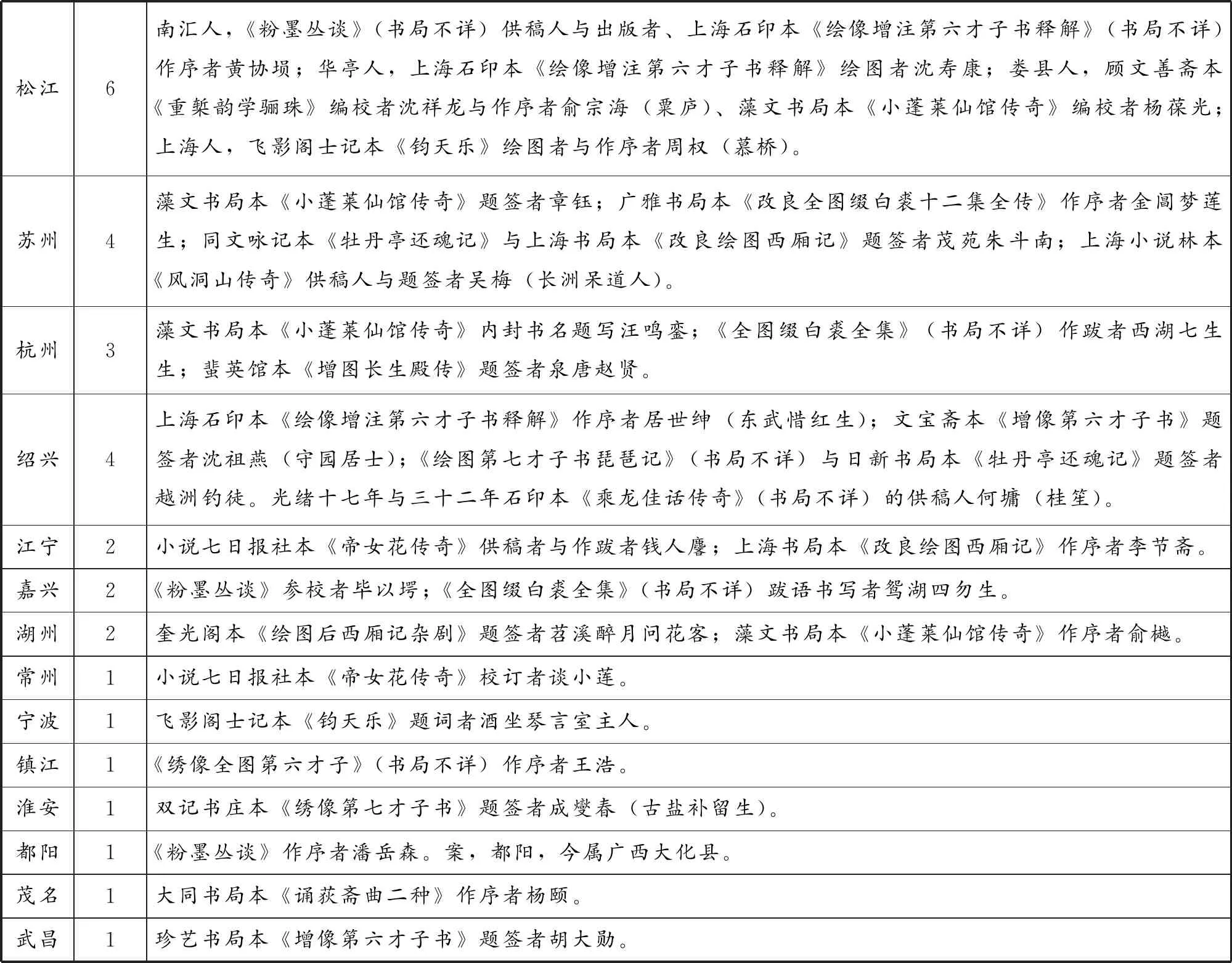

参与戏曲出版的人员主要有哪些?笔者通过翻阅晚清上海出版的曲籍,搜集了36位。又借助爱如生中国方志库和近代报刊库、中国历史文献总库·民国图书数据库与潘建国《档案所见1906年上海地区的书局与书庄》(《档案与史学》2001年第6期)等文献查找相关资料,可知晓其籍贯的共30位,现列表如下:

松江6南汇人,《粉墨丛谈》(书局不详)供稿人与出版者、上海石印本《绘像增注第六才子书释解》(书局不详)作序者黄协埙;华亭人,上海石印本《绘像增注第六才子书释解》绘图者沈寿康;娄县人,顾文善斋本《重椠韵学骊珠》编校者沈祥龙与作序者俞宗海(粟庐)、藻文书局本《小蓬莱仙馆传奇》编校者杨葆光;上海人,飞影阁士记本《钧天乐》绘图者与作序者周权(慕桥)。苏州4藻文书局本《小蓬莱仙馆传奇》题签者章钰;广雅书局本《改良全图缀白裘十二集全传》作序者金阊梦莲生;同文咏记本《牡丹亭还魂记》与上海书局本《改良绘图西厢记》题签者茂苑朱斗南;上海小说林本《风洞山传奇》供稿人与题签者吴梅(长洲呆道人)。杭州3藻文书局本《小蓬莱仙馆传奇》内封书名题写汪鸣銮;《全图缀白裘全集》(书局不详)作跋者西湖七生生;蜚英馆本《增图长生殿传》题签者泉唐赵贤。绍兴4上海石印本《绘像增注第六才子书释解》作序者居世绅(东武惜红生);文宝斋本《增像第六才子书》题签者沈祖燕(守园居士);《绘图第七才子书琵琶记》(书局不详)与日新书局本《牡丹亭还魂记》题签者越洲钓徒。光绪十七年与三十二年石印本《乘龙佳话传奇》(书局不详)的供稿人何墉(桂笙)。江宁2小说七日报社本《帝女花传奇》供稿者与作跋者钱人麐;上海书局本《改良绘图西厢记》作序者李节斋。嘉兴2《粉墨丛谈》参校者毕以堮;《全图缀白裘全集》(书局不详)跋语书写者鸳湖四勿生。湖州2奎光阁本《绘图后西厢记杂剧》题签者苕溪醉月问花客;藻文书局本《小蓬莱仙馆传奇》作序者俞樾。常州1小说七日报社本《帝女花传奇》校订者谈小莲。宁波1飞影阁士记本《钧天乐》题词者酒坐琴言室主人。镇江1《绣像全图第六才子》(书局不详)作序者王浩。淮安1双记书庄本《绣像第七才子书》题签者成燮春(古盐补留生)。都阳1《粉墨丛谈》作序者潘岳森。案,都阳,今属广西大化县。茂名1大同书局本《诵荻斋曲二种》作序者杨颐。武昌1珍艺书局本《增像第六才子书》题签者胡大勋。

由上表可知,参与戏曲出版的人员中,27位出自江浙一带。这些地区教育昌明,自古以来便为人文荟萃之地,书香门第星罗棋布,演戏、编戏、刻曲、藏曲皆蔚然成风,涌现过不计其数的戏曲爱好者、剧作家和曲论家。这些地区积淀深厚,对晚清上海戏曲出版的重要性是不言而喻的。

从职业和身份来看,可考知的有22人,大致可分为三类:其一,报刊与书籍出版业的经营者与从业者,共7人,分别是:何桂笙与黄协埙,都长期供职于《申报》,曾担任总主笔;周权,曾主办《飞影阁士记画报》;谈小莲,曾任上海小说七日报社社长;成燮春,燮记书庄经理;李节斋,紫来阁节记书庄经理;钱人麐,上海小说七日报社职员。其二,上海各报刊媒体、书局的供稿人,共4人。他们不曾考中功名,更没有入仕为官,社会地位不高,但善于舞文弄墨,擅一时之名。如,常为《申报》等报刊供稿的毕以堮,常于《申报》《滑稽杂志》与《寰宇琐记》等报刊发表诗作的酒坐琴言室主人,曾在《申报》发表大量诗词的居世绅等。其三、颇有社会地位的缙绅与官僚,至少有10人,其中俞樾、沈祖燕、章钰、杨颐、汪鸣銮与胡大勋等6位曾考中进士,踏入仕途。1人曾中举,即潘岳森;1人为优贡生,即沈祥龙。另外,杨葆光时任浙江龙游县令,俞宗海曾署金山县守备等职。可见,戏曲出版的参与者来自社会各个阶层,以书商、落魄文人与缙绅为主。

从个人才能来看,喜好并擅长戏曲者至少有6位:黄协埙,好京剧,有《宾红阁乐府》等。谈小莲,编写过《孝娥记》(传奇)、《风月空》(单折传奇)与《潘烈士投海》(时事剧)等。居世绅,喜好看戏,鸿宝斋二十四年(1888)所刊《儒林外史》共六十回,所增四回即出自其手笔;俞樾曾编写《春在堂传奇二种》(包括《骊山传》与《梓潼传》)和《老圆》(单折杂剧);俞宗海,工于昆曲,开创“俞派唱法”,被尊为“江南曲圣”,有《粟庐曲谱》与《度曲刍言》等。吴梅,跨传奇创作、唱做表演与戏曲研究等多个领域,卓有影响,剧作有《绿窗怨记》与《东海记》等传奇5种,《轩亭秋》与《暖香楼》等杂剧7种。除了戏曲和小说,诗词和书画也是他们的强项,如周权、沈寿康、朱斗南与钱人麐等是书画高手;毕以堮与酒坐琴言室主人等擅诗词。可见,文化素养深厚,在诗文、书画、戏曲与小说等领域取得了程度不等的造诣是该群体的共同点。

由上述三端来看,戏曲出版的参与人员主要来自文化积淀深厚、戏曲繁盛的地区。他们具有出色的创作才能,多喜爱戏曲,有一部分拥有较高的社会地位,或因为供职于出版曲籍的机构,或应出版机构邀约,致力于书稿的编校、插图的绘写、序跋的写作、书名的题签等。笔者曾在拙文第一部分指出,元以来戏曲文学、理论与舞台艺术取得的成就为戏曲出版奠定了基础。而晚清上海的戏曲出版之所以能够利用这一基础,偏重于经典之作,追求高品位,与上述参与出版的人员有着很密切的关系。

综上所述,不难得出结论,资金与人员的大量聚集为晚清上海戏曲出版的兴盛提供了最有力的保障。自道光二十三年(1843)开埠以来,上海迅速蜕变,成为一个国际性大都市。在经济和文化等领域,大都市一般都有极强的向心力,资金与人员的大量聚集便是体现之一。对此,拙文补论部分将予以探讨。

新技术带来的变化

光绪十二、十三年(1886-1887)是晚清上海戏曲商业出版的一道分水岭,此前四十五年间仅有6种曲籍问世,包括木刻本2种和铅印本4种;此后二十六年间出版了100余种,其中,可以确定的石印本和铅印本分别是82种、22种,木刻本只有2种。很明显,自开埠以来,上海戏曲商业出版一直在各个方面蓄势待发,一旦开闸放水,便浩浩荡荡,蔚为大观。笔者所说的“势”,除了戏曲艺术的发展,资金与人员的大量聚集,新机器与新技术的运用也是很重要的一部分。

自唐宋以来,中国出版业一直采用对技术要求很高的雕板印刷术。道光年间,石铅印机器和技术、西式华文铅活字相继传入中国。由于种种原因,其使用范围一直很有限。铅印技术难度较小,先于石印对中国出版业产生影响。同治十一年(1872),采用铅印技术的《申报》由英商美查等合资创办于上海。光绪三年(1877)至八年(1882)间,《申报》出版了香雪道人《返魂香传奇》、曾洐东《豆棚图》杂剧与汤世潆《东厢记》等剧作。光绪三年,上海印书局也采用铅字技术出版了仲振奎《红楼梦传奇》。随着石印技术的革新和成熟,美查于光绪四年(1878)设立点石斋,采用石印法制版,速度大幅增快,人工成本随之降低。因此,包括手写、照相和五彩在内的石印技术逐渐流行。光绪八年,华资石印出版机构同文书局、鸿文书局成立于上海。紧接着,大同书局、积山书局、蜚英馆与鸿宝斋等石印书局也相继问世。光绪十二年至十三年间,最早的一批石印曲籍陆续行世,如大同书局本《诵荻斋两种曲》、同文书局本《绣像牡丹亭还魂记》、积山书局本《牡丹亭还魂记》、蜚英馆本《增图长生殿传》与上海石印书局《绘像增注第六才子书释解》等。其中,《绣像牡丹亭还魂记》采用了照相石印,即影印技术。石印业后来居上,迅速占据了出版行业的龙头地位。铅印技术则一度衰落,运用铅活字制板的出版机构以报刊社为主。直到清民之际,铅印业才东山再起,占据出版业的主流。

运用新技术带来的变化,最容易捕捉的首先是增加了新的曲籍类型。运用雕版技术出版画册,对技术的要求极为精细,成本过高,商业价值有限,一直没有戏曲画册刊刻行世。改用照相石印技术,不仅难度大大降低,且能高度保真。宣统三年(1911),文明书局影印出版仇英和文征明的《西厢记合册》,画册成为戏曲出版的新类型。

其次是版本形态变化显著。此前最常见的大开本寥寥无几,巾箱本很常见,出现了一种介于巾箱本与大开本之间的新型开本。巾箱本又可分为两类:一类是微型本,与后来的小人书很接近,如文宜书局刊行的京调剧本高11厘米左右,长7厘米;飞影阁士记本《钧天乐》高12.8厘米,长10.7厘米。另一类稍大一些,如检石斋本《增像第六才子书西厢记》高14.1厘米,长8.6厘米;赏奇轩本《增像第六才子书》高15厘米,长10厘米。新型开本是随着石印和铅印的推广,照相缩影技术的采用而出现的,其大小颇接近现在的32开本,或小32开本,一般高17-20厘米,长11-13厘米,如申报馆本《返魂香传奇》、蜚英馆本《增图长生殿传》与上海书局本《改良绘图西厢记》等。除了开本的不同,书籍的厚度和册数也发生了变化。由于采用石印与铅印技术制版,字体变小,版面能容纳的字数远远多于木刻。与此同时,随着造纸工业的发展,反面可以直接印字的机器纸大量上市,开始取代原有的手工纸。因此,这一时期出版的曲籍不仅形状变小、变薄,册数也相应减少,更便于消费者携带和收藏。装订方式也发生变化,部分书籍改线装为西式平装。如新民丛报支店本《桃花扇传奇》、上海小说林本《风洞山传奇》与日新书局本《牡丹亭还魂记》等。除了仍采用竖排,其形态与现今32开本的书籍相差无几。

再次是版权页的出现和传统牌记的恢复。一方面,部分用机器纸印刷的曲籍出现版权页,如,传奇小说社本《绘图桃花扇》与日新书局本《牡丹亭》的版权页都印有出版日期、书名、书价、著作者、校阅者、发行者、印刷所与总发行所等信息,上端靠近边框的中间位置,用边线勾画成印章形,方框内印“不许复制”、“版权所有,翻刻必究”一类的字样,用以申明版权;另一方面,自光绪年间以来,线装书的牌记普遍采用入清以后罕见的传统款式。这类牌记一般置于书名页背面,呈长方形或正方形,印有题识两到三行,竖排,多选择宋体、楷体或篆体,有勾框线与不画框线两种式样,非常简洁,如光绪三年(1877)上海印书局本《红楼梦传奇》的牌记:“丁丑孟夏之月/上海印书局刊。”鸿宝斋本《增像第六才子书》的牌记:“光绪/己丑仲春月上/澣上海鸿宝斋/石印”,共4排,勾勒为亚字形,较独特。木石居影印明刻《牡丹亭》,其牌记为圆形,题识为“木石居校刊记”。由此可见,晚清上海的书商受到西方技术和观念的影响,一直趋新求变,加快走向近代化的步伐;但同时又通过恢复某些方面的传统,突显其特色,保持与本土文化的内在联系。

最后是营销策略的多样化。由于照相石印技术的使用,对手迹的印制比此前更容易操作,成本也随之降低,因此,邀约文化名流题签,大量插入人物绘像成为增强曲籍吸引力的重要方式。打名人牌、利用插图是书坊由来已久的营销手段,但请托名人题写书名却是很晚近的做法。在晚清上海,这一做法几乎成为贯例;对插图的运用也有明显变化,除了插图内容与剧情的相互配合,还非常注重人物绘像。不仅剧中的主要脚色,戏份很少的脚色也常常为之绘像,意在激发受众对剧中人物的想像,提升其购买意愿。出版机构还在书名和牌记上做文章,嵌入“改良”“石印”等时尚名词,以彰显曲籍的特点和优势。锦章书局本《改良六才子西厢记》、上海书局本《改良绘图西厢记》、善记书庄本《改良京调图考》与广雅书局本《改良全图缀白裘十二集全传》等,诸如此类的书名还有不少。出版机构的意图显而易见,那就是吸引受众,刺激其购买欲。检阅光宣年间出版的曲籍,发现其牌记常有“石印”二字。很有意思的是,部分牌记甚至没有标明书局名称,如古香阁本《绣像七才子书》牌记:“光绪壬辰仲夏/上海五彩石印。”《帝女花》牌记:“光绪庚子岁十/一月上海石印。”运用新技术成为一大特色,能吸引消费者的关注,故而宁可省略书局名称,也要强调“石印”二字,以追求夺人眼球的效果。出版机构与书店还长期在《申报》等报刊登载广告,涉及的曲籍至少有10多种,即《返魂香》《粉墨丛谈》《西厢记》《诵荻斋曲二种》《佛门缘》《牡丹亭》《长生殿》《桃花扇》《缀白裘》与《东厢记》等。可见,借重报刊媒体进行广告宣传成为重要的营销手段。

由于石铅印技术已相当成熟,晚清上海出版的曲籍大多页面干净,字迹清晰、工整,行距与字距得当,总体来说品质比较精良,如光绪十三年(1887)上海石印本《绘像增注第六才子书释解》、文瑞楼本《绘像全图长生殿》、古香阁本《绣像七才子书》与新民丛报支店本《桃花扇传奇》等,都是质量上乘的佳品。但应该指出的是,晚清上海的戏曲出版虽然发生了不少新的变化,取得了一定的成就,但其创造性和丰富性,以及曲籍精美的程度等,都不能与晚明南京、苏州、杭州和徽州等地相比。总之,晚清上海兴盛一时的戏曲出版并未再续晚明的辉煌。

补 论

上海之所以在晚清一变而为戏曲出版中心,主要得益于三个因素的推动:(1)自元以来数百年间戏曲发展积累的成果,以及京剧艺术崛起所焕发的生命力;(2)充足的资金,以及具备戏曲素养与才能的人员;(3)新技术与新机器的运用。上海居于中国东南沿海,地理位置优越,水陆交通便利,戏曲文化积淀深厚。成为对外开放的前沿之后,随着内外资本和商品的大量涌入,贸易的迅速发展,新技术与新机器的运用,思想观念的变化,上海迅速发展成为中国的经济和文化中心,金融业、工商业、交通运输与邮电通讯均后来居上。大都市的优势释放着强劲的吸引力,资本、技术、信息、人才、劳动力源源不断地涌入上海。俞樾《小蓬莱仙馆传奇序》云:“杭州吴君季英,风雅好事,新得石印机器,愿摹印以广其传。”赵酌蓉《佛门缘新序》云:“申江有石印局,能照印,美而捷,行寄往以永其传。”这两则材料非常典型而生动地体现了大都市的向心力:财力殷实的吴季英购得新机器,从杭州辗转上海,创办藻文书局,出版了刘清韵的《小蓬莱传奇十种》;《佛门缘》作者的友人赵酌蓉得知宝文书局采用石印技术,速度快,图书美观,特意将书稿寄往上海。寻找商机的投资者与希望出书的消费者都选择上海,势必为出版业的发展提供强劲的动力。

此外,相对宽松的社会环境也是较为重要的条件。据《大清穆宗毅皇帝实录》卷二百二十六“同治七年三月戊午”与丁日昌《抚吴公牍》卷七《复批山阳县禀遵饬查禁淫书并呈示稿及收买书目由》等文献,在道光和同治年间,苏州、江宁、常州和山阳等地曾多次设局查禁淫书,不仅收缴、烧毁书籍和板片,还予以严厉处罚,编次者、刊刻者与发售者,一并重责。禁书名单中,就有《西厢记》等剧作。晚清以降,苏州和南京等地曲籍刊刻衰落,此为原因之一。而上海辟有英、美、法等国租界,其司法制度大异于中国,相对来说环境宽松一些,故而《西厢记》能频频出版。

总之,成为戏曲出版中心的条件,诸如充足的资本、具有戏曲素养与才能的从事者、充足的稿源、新技术和新机器、繁荣的商业、便利的交通与通讯、相对宽松的环境,以及获得长足进步的机械、造纸和印刷工业等,只有上海才能一一具备。从这一点来看,晚清崛起的戏曲出版中心只可能是上海。