周口关帝庙《知足常乐图》文化内涵探究

2022-05-27贾柯王丽亚樊东峰

贾柯 王丽亚 樊东峰

摘 要:河南周口关帝庙又称山陕会馆,是清代山西和陕西旅周的商人集资、议事、敬拜武圣关羽的祠庙,整座古建筑群因其木雕、石雕、铸铁、彩绘而闻名中州、享誉海外。尤其是石雕精品中的《知足常乐图》,精美绝伦、寓意深刻,对研究儒家、道家思想和晋商文化有着重要的价值和现实意义。从微观和宏观两个角度进行分析论证,使之发挥最大的历史价值、文化价值、经济价值,有助于当今社会的人们更加深入地了解儒道思想和晋商文化。

关键词:周口关帝庙;石栏板;《知足常乐图》;探讨研究

DOI:10.20005/j.cnki.issn.1674-8697.2022.06.010

周口关帝庙,原名“山陕会馆”,是一座会馆与神庙相结合的宫殿式建筑群,始建于清康熙三十二年(1693),是清代山西、陕西两省旅周的商贾汇集巨资营建的一座大型同乡会馆,是一座雄伟富丽、具有鲜明地方风格的古建筑群,它是河南省占地面积和古建筑面积最大的关帝庙,国家4A级景区、国家重点文物保护单位,名扬豫东,享誉华夏。

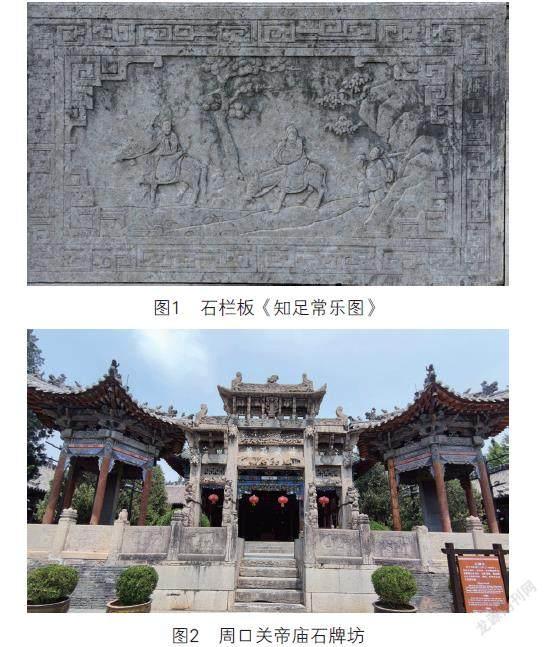

《知足常乐图》(图1)位于周口关帝庙石牌坊(图2)前面左侧,是石牌坊前现存八块石栏板中的一块。这些石栏板均由质地坚硬的青石采用浅浮雕技法制作,安置于清道光二十五年(1845),虽然历经170多年风雨洗礼,图案依然清晰可见,栩栩如生。每块石栏板由望柱、地伏、栏板、柱头四部分组成栏板内心,每块高0.78米、长1.37米、厚0.14米,分别雕刻有松、鹤、竹、石和仙灵鸟兽、人物故事等不同图案,表达了古人的美好愿望和深厚情感。石栏板上的每幅图看似简单,实则内涵丰富。之所以选择《知足常乐图》作为研究对象,是因为它在八块石栏板中,不但在位置上占据着核心,而且其思想意蕴也较为典型,开展相关研究还能够为服务区域发展提供较多思想资源。

1 思想渊源与物质基础

1.1 中庸思想—《知足常乐图》的思想渊源

“知足常乐”的人生观是中庸思想的世俗化,或者说泛化。中庸思想出自儒家“四书”中的《礼记:中庸》:“不偏之谓中,不易之谓庸;中者,天下之正道;庸者,天下之定理。”中庸思想自先秦以来在我国就有着深远的影响。古人认为,中庸为不偏不倚、无过无不及之意,是儒家的核心伦理观之一,是儒家道德的最高境界。老子的《道德经》曾云:“少则得,多则惑”“知足不辱,知止不殆,可以长久。”这是道家知足常乐的处世哲学,从这一点来看,儒家和道家虽然流派不同,但是部分思想也有交融相通之处。在现代社会,弘扬中庸之道,对于克制西方理性主义带来的个人主义、拜金主义盛行,实现世界多元文化,构建“和而不同”的和谐社会,促进世界各民族和平相处、共同发展方面仍然具有一定的积极意义。

1.2 商业发达—《知足常乐图》所处的历史经济环境

周口关帝庙的修筑时间在清代从康熙年间一直持续到咸丰年间。其石栏板与碑亭、戏楼一样,都修建于道光年间。清代的周家口镇在道光年间,商业也是较为发达的,周家口镇古为漕运重地,明清时期,舟车辐辏,商贾云集,素有“小武汉”之称。

有清一代,河南的城镇经济有较多的发展,出现了朱仙镇、周家口镇、道口镇、赊旗镇等商业繁荣的名镇。康熙年间到道光年间,周家口镇商业发展总体处于上升趋势。山西、陕西、安徽等地的商人在周家口镇建有会馆十余座。道光年间全镇商人商号数量已经超过了1200家,每年经营总额估计可达白银七百万两以上。

正是因为到了道光年间,周家口镇的商业仍处于较为繁荣的状态,所以商人们才能继续集资参与到周口关帝庙的扩建中。反之,进入咸丰年间以后,由于战乱的重起,社会的正常秩序受到了严重影响,大家已经不能像以往那样怡然自得地集资扩建民间的祠庙了。周口关帝庙的《知足常乐图》,某种程度上就反映了社会秩序紊乱前的一种社会心态。这种心态有其消极的一面,但也有求稳定、求发展的价值趋向。

1.3 浅进辄止—《知足常乐图》所体现的农耕文明世俗心态

河南自古人口众多,农业发达,生存压力相对较小,长期依赖农耕经济,观念保守,不善从事商贸活动。“豫省民俗,素称淳朴,迥非江浙浮奢可比。但不善经营,别无生财之道,其公私用度,皆籍于地之所产。”明清时期经济大发展中河南没有出现大规模的商业集团,却给山、陕商人提供了极其有利的经营市场和投资空间,河南各市场“水陆之冲,商贾辐辏,而山陕之人为多”。

豫东周口经济发展始终固守老的生产模式和经济模式、盈利模式,主要依靠的是独占运输资源。周家口人在黄金时期也只是做做转运、码头服务业,并没有突破这两个主业,跨入更多行业拓展(比如贸易、钱庄等)。虽然明清时代周家口已经出现表面的资本主义萌芽,经济已经有很好发展,但是并没有从内部产生经济发展的动力和资本拓展的动力。大多数周口人在内心深处仍然多是那种自然经济思维,仍然是自给自足、小富即安的小农意识思想。所以山陕商人来周经商,入乡随俗,他们的思想观念也深受周家口人的影响,思想观念情感与当地居民逐渐融合同化,很多人在创业有成的基础上,也或多或少产生了知足常乐、浅进辄止的安逸守成思想,这类思想可能体现在生活追求方面,也同时折射于文化艺术品创作方面,《知足常乐图》或许就是其中一个小小的缩影。

2 图像表征

“知足常乐”是人们对《知足常乐图》图像表征最普遍的认知。“世世纷纷路不齐,别人骑马我骑驴。回头看看步行汉,比上不足下有余。”这首《知足常乐》出自明代儿童启蒙读物《增广贤文》,可谓家喻户晓,妇孺皆知。周口关帝庙内的《知足常乐图》也具有同样深远的寓意。

图中有三位人物:最前面的一位骑着高头大马,头戴高帽,身穿官袍,眉毛高挑,兴高采烈,左手拉着缰绳,右手拿着马鞭,脚踩马镫,端坐馬上。坐下之骑,颈系响铃,策马扬鞭,信步向前,可谓“春风得意马蹄疾,一朝看尽长安花”。中间的骑驴者,他头戴方巾、身着宽袍,揣着两手,眯着两眼,回头看后面的单挑汉,一副悠然自得的惬意模样。最后面是一位肩挑汉,一身短打扮,挑着扁担,肩负行囊,弓步屈膝,卖力向前赶,他满脸饱经沧桑,眼神中流露出不甘雌伏与无可奈何。

整幅图构思巧妙,技法娴熟,人物刻画惟妙惟肖、生动传神,意境深远,耐人寻味!图中的中心人物是中间这位骑驴者,他面对身后肩挑汉的表情中似乎有一丝惊讶和同情,又有一份自娱和欣慰。他坐骑的毛驴儿,驴头微别,眼睛发光,毛色乌黑,身材矫健,真可谓“四蹄蹬开起云烟,翻蹄亮掌转得欢”,生动激昂,呼之欲出!他对前面骑马者羡慕不已,自愧不如,但回头一看卖力前行的肩挑汉子,又觉得自己高高在上,从而萌生一种优越和满足感。他此时的心态就是知足常乐、怡然自得!由此可见,幸福不取决于财富,它来自内心的平静;快乐不取决于成败,它来自精神上的知足。

周口关帝庙是由清代山陕商人集资修建而成,巧合的是,陕西省白水县境内国家级文物保护单位字圣仓颉庙内也有一幅《知足常乐图》壁画,骑驴者居中,前望见骑马、坐轿者,后望则见推车、讨饭者,整幅画作,以鲜明的人物形象,生动地体现出骑驴者的心声:世人纷纷说不齐,他骑骏马我骑驴,回头望见推车汉,比上不足下有余。它告诫大家:人生安时顺势,知足常乐,便能平安一生,快乐一生。由此可见山陕商人虽然处于不同的时代、不同的地域,但是他们拥有共同的思想观念和情感,拥有共同的审美情趣和追求。

清朝重臣左宗棠曾撰写过一副对联—“发上等愿,结中等缘,享下等福;择高处立,寻平处住,向宽处行”。这副对联浓缩了深刻的人生哲理,意思是说人要胸怀远大抱负,只求中等缘分,过普通人生活,看问题要高瞻远瞩、做人应低调处世、做事该留有余地。可以说是对“知足常乐”人生态度的精彩注解。

总之,从《知足常乐图》中核心人物的图像表征可以看出,“知足常乐”的人生态度是全图最直接的表达内容。而其更深入的思想渊源即是前面已经提及的中庸思想。在中庸思想影响下,更加泛化的“知足常乐”人生观得到了清代周家口镇众多商人的普遍认同。所以,商人们在集资修建周口关帝庙的石栏板时,把《知足常乐图》放在中间的核心位置。这也告诉我们今人,应该对这一现象进行深入研究分析,取其精华,古为今用,契合当代精神,做出符合当今时代需要的新的阐释,由此为服务区域发展提供更多精神食粮。

3 知足常乐思想与晋商商道

周口关帝庙(山陕会馆)供奉的是被人们誉为最讲信义的关羽,晋商成功的根本就是讲诚信,清代著名晋商代表乔致庸开设的票号号规就是“至诚至信,大义参天”。但在代表晋商乔致庸“财富滔天”的大德通票号的甬道上,还镶嵌了一枚铜钱,上面雕刻“唯吾知足”四个大字,唯吾知足是什么意思?简单来说,就是知足常乐的意思。乔致庸很喜欢“唯吾知足”四个字,他将这四个字铺设在票号道路中央,就是为了提醒员工和乔家上下的所有人—知足常乐,可见这也是晋商成功的商道之一。“唯吾知足”这四个字的组合源远流长,它发轫于汉朝被称为“借口钱”或“花钱”的钱币上,宋代景德镇白瓷借口钱上也刻有“唯吾知足”这四个字,几千年来它深深影响着中国人的思想观念和伦理道德。明清时代的晋商为财辗转南北,为利奔波东西,出于求财、趋吉避凶等心理需要,他们自然希望在商业道路上通达四方、行稳致远,正所谓“祸莫大于不知足,咎莫大于欲得,故知足之足,常足矣”“知足者,贫贱亦乐;不知足者,富贵亦忧”。晋商不仅仅把追求物质财富和功名利禄作为奋斗目标,他们更多的时候是追求内心富足、事业永久兴旺。

4 现代阐释

4.1 小富即安、安逸守成—《知足常乐图》的消极阐释

“知足”一词,早在秦朝之前就已经出现。《老子》一书提道“祸莫大于不知足”。意思是說,人的祸患没有大过不知足的了。对于知足常乐思想,我们要用历史唯物主义观念辩证来看,老子提出这个观念是时代的产物,是伟大的思想家对人类社会发展的哲学思辨。老子当时身处春秋时期,礼崩乐坏。老子却无力改变现状,只好隐逸山林,置身局外,安贫乐道。长期以来,人们受到这种道家朴素辩证法的影响,极容易脱离社会现实产生片面认识,面对红尘世事,告诫自己和他人要知足,要知足常乐。对于现时的社会而言,一味地讲究知足常乐,又容易使人们满足于安于现状。这就会使知足常乐的认知意义走向消极方面,其实质就是安逸守成,不思进取。

4.2 和谐共生、团结奋进—《知足常乐图》的积极阐释

中国古代先贤明确提出“穷则独善其身,达则兼济天下”,身处乱世个人固然可以小富即安,时逢盛世自当砥砺奋进报效国家。当代社会,利益多元化,追求多元化。作为新时代的奋斗者,既要看到这幅石刻中所包含的安逸守成思想,更要反悟其中时不我待、砥砺前行的精神。正如石刻中的骑驴者,应当仔细思考,为什么别人骑着一匹高头大马,而自己却只能骑一头毛驴呢?或许是因为自己意志消沉,没有发奋努力、不够执着向上。人生需要反思,这样才能在品味得失并在甘苦中升华。向后看,是检验和修正;向前看,是梦想和目标。幸福都是奋斗出来的!一个人或者一个团体,知不足才能奋起直追,有目标就能奋发图强,靠奋斗才能去创造美好生活。

以梦为马,不负韶华。在这个千帆竞发、百舸争流的时代,面对未来的发展机遇和挑战,我们不能只满足于当下,而是要把自己的人生理想主动融入国家和民族的伟大事业之中,以“踏平坎坷成大道,斗罢艰险又出发”的顽强意志,在实现中华民族伟大复兴中国梦的进程中,做出力所能及、脚踏实地的努力和贡献!

5 结语

综上所述,明清时期,随着晋商经营活动在全国范围内不断扩展,晋商文化在中原豫东地区传播,在周口一带与中国传统文化儒家、道家、其他宗教文化交流与融合,体现了中华文明史上各种文明互交互鉴、共生共荣的和谐发展局面。对周口关帝庙石栏板《知足常乐图》文化内涵的研究与探讨,以点映面,见微知著,古为今用,既是对中国优秀传统文化的挖掘与传承,同时为新时代艺术发展提供了宝贵的历史佐证。

参考文献

[1]骆平安,李芳菊.商业会馆建筑装饰艺术研究[M].开封:河南大学出版社,2011.

[2]赵逵,邵岚.山陕会馆与关帝庙[M].上海:东方出版中心,2015.