哌拉西林-他唑巴坦相关肾毒性的研究进展

2022-05-26李星洁范亚新赵锦锦陈银秋

李星洁, 范亚新, 赵锦锦, 张 菁, 陈银秋

哌拉西林-他唑巴坦是由半合成青霉素哌拉西林和β内酰胺酶抑制剂他唑巴坦组成的复方制剂,在体外对需氧和厌氧革兰阳性菌和阴性菌均具有广泛的抗菌活性。自1992年上市以来,该药已成为产超广谱β内酰胺酶(ESBL)肠杆菌目细菌及铜绿假单胞菌引起的轻、中度感染的重要选择药物[1],常作为碳青霉烯类抗菌药物的替代药物以减少其诱导多药耐药和真菌感染的风险[2-3]。由于临床常用的β内酰胺类抗菌药物肾毒性并不常 见[4],人们常常关注哌拉西林-他唑巴坦的疗效,而忽略了其潜在肾毒性的发生风险。近年来哌拉西林-他唑巴坦与万古霉素等糖肽类抗菌药物联合使用增加急性肾损伤(acute kidney injury,AKI)风险的报道日益增多,引起了广泛的关注。现就哌拉西林-他唑巴坦相关肾毒性的发病机制、AKI发生率、影响因素(如联合用药、给药剂量、给药方式)等进行阐述,为临床治疗提供参考。

1 肾毒性的发生率、发病机制和临床特征

1.1 发生率

在中国,大约40%的AKI是由药物毒性引起的[5]。哌拉西林-他唑巴坦并不是常见的肾毒性药物,药品说明书表明其引起的AKI发生率低于1%[6]。Jensen等[7]对1 200例患者进行随机对照试验时发现,在广泛使用的过程中,哌拉西林-他唑巴坦导致危重症患者肾功能恢复延迟,使用其他β内酰胺类抗菌药物未观察到这种肾毒性。Hosohata等[8]对日本2004—2017年的12 964例药物相关AKI进行统计分析,哌拉西林-他唑巴坦[报告优势比(ROR) 9.23,95%CI7.72~11.0]比万古霉素(ROR6.99,95%CI5.96~8.20)和左氧氟沙星(ROR2.89,95%CI2.38~3.50)有更高的诱导AKI风险,提示我们重新审视哌拉西林-他唑巴坦肾毒性的 问题。

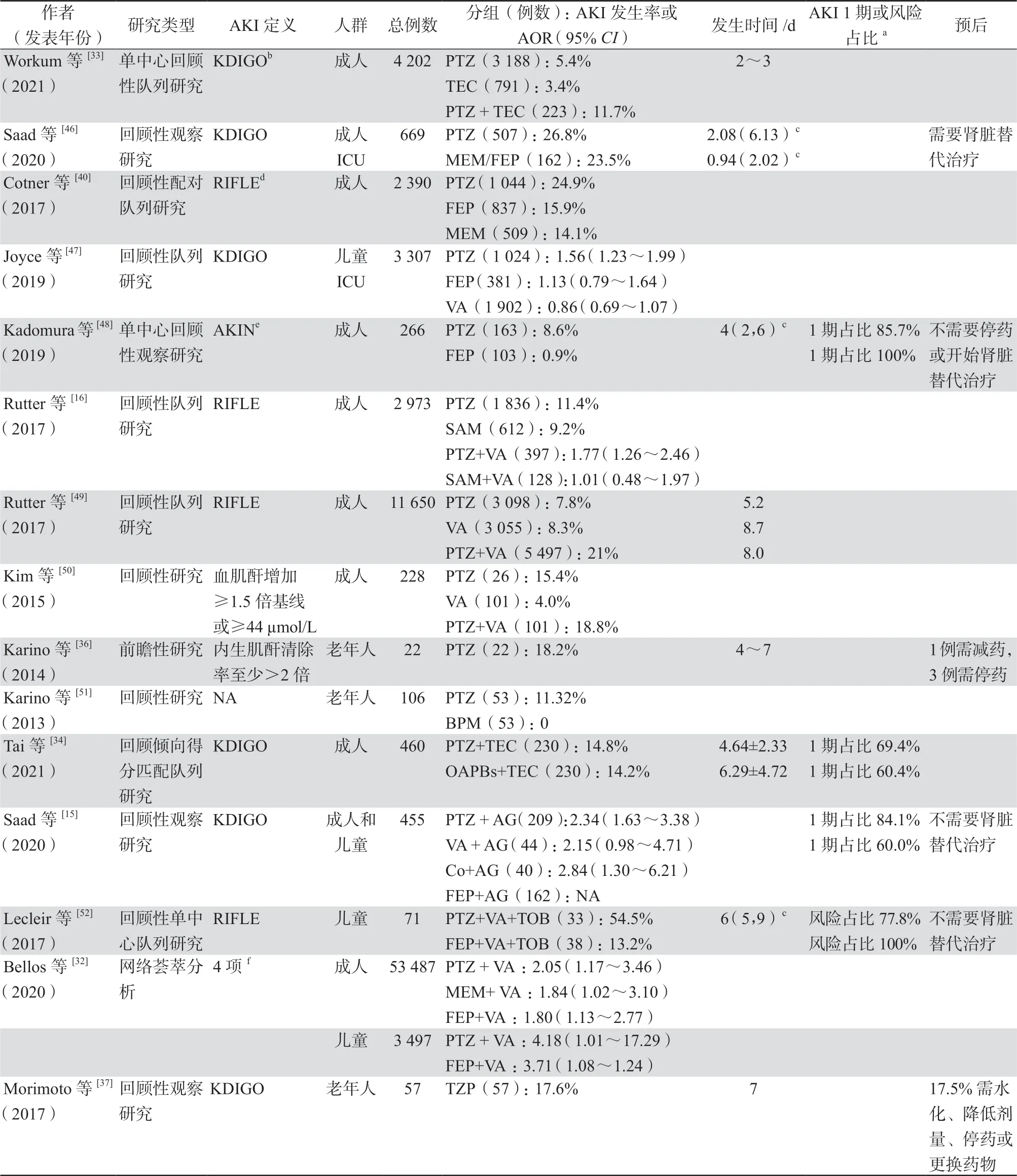

由于现有文献中AKI的定义不统一以及样本量大小不一等因素,哌拉西林-他唑巴坦相关AKI的发生率差异较大,为5.4%~26.8%。目前临床常用的AKI定义有急性透析质量指导组给出的RIFLE标准[危险(Risk)、损伤(Injury)、衰竭(Failure)、肾功能丧失(Loss)、终末期肾病(ESRD)标准],急性肾脏损伤网络(AKIN)提出的AKIN标准和改善全球肾脏病预后组织(KDIGO)发布的2012年KDIGO标准[9]。RIFLE标准和AKIN标准存在不同程度的漏诊率[10],KDIGO标准是以上两个标准的融合,对AKI的诊断灵敏度更高。肾毒性药物如万古霉素[11-12]、多黏菌素[13]还有专门的肾毒性定义,其标准高于以上三种。例如在一项哌拉西林-他唑巴坦和万古霉素联用的研究中,分别用RIFLE标准、AKIN标准、万古霉素共识指南三种标准对哌拉西林-他唑巴坦导致的AKI风险进行评估,间歇输注组的AKI发生率分别为33.1%、35.6%、28.1%[14]。随着临床对AKI认识的深入以及KDIGO标准的普及,使用KDIGO标准对哌拉西林-他唑巴坦以及其他肾毒性药物进行统一的评估,可以保证不同药物及试验间肾毒性发生率的可比性。

需要注意的是,若未进行用药前后监测,哌拉西林-他唑巴坦相关AKI的发生率可能会被低估。根据KDIGO等标准,血肌酐(Scr)不必大于正常值上限即可存在AKI,如Saad等[15]研究中没有1例患者的最终估算肾小球滤过率(eGFR) 为≤60 mL•min-1•1.73 m-2,或最终Scr高于正常上限,但按KDIGO标准仍有AKI的发生。

1.2 发病机制

哌拉西林-他唑巴坦相关肾毒性的机制尚不清楚。Rutter等[16]进行了哌拉西林-他唑巴坦和氨苄西林-舒巴坦的对比研究,结果表明他唑巴坦不会导致AKI的发生率增加。Polderman等[17]的一项前瞻性观察研究中,在内生肌酐清除率(Ccr)水平正常的情况下,哌拉西林可引起或加重ICU患者的电解质紊乱和肾小管功能障碍。

另一个可能的机制是β内酰胺类药物,特别是青霉素衍生物可通过触发急性间质性肾炎(acute interstitial nephritis,AIN)引 起AKI[18-20]。AIN是住院患者AKI的重要和常见原因,药物诱导的AIN目前被认为是过敏性的、导致免疫介导的损伤。在给药后药物成分可能会被困在肾间质中,表现为抗原并引发局部免疫反应且存在肾外过敏表现。虽然肾活检是诊断的金标准,发热和皮疹的临床表现以及外周血嗜酸粒细胞增多、嗜酸粒细胞尿和轻度蛋白尿的实验室证据强烈提示诊断。组织学上,间质性炎症伴间质水肿和小管炎是AIN的特征[21]。在与其他具有肾毒性抗菌药物合用时,AIN的叠加效应和直接的细胞坏死可能导致更多AKI的发生[22]。另外,第二次接触相同或相关药物后AIN可能复 发[23-26],Parsels等[25]报道1例哌拉西林-他唑巴坦复发性AIN,发展为需要肾脏替代治疗(RRT)的永久性肾功能障碍。由于AIN的确诊依赖肾活检,复发性AIN在临床也并不是很容易被识别,在β内酰胺类药物使用普遍的情况下,这种复发性AIN的发生率可能比想象的更高。

也有一部分学者认为这并不是真的肾毒性,Landersdorfer等[27]发现哌拉西林竞争性地抑制并阻止肾小管肌酐分泌的有机阴离子转运系统,从而提高Scr导致假性肾毒性,而同类消除机制药物与其合用时可能发生浓度蓄积,导致整体AKI发生率升高。Pais等[28]也持假阳性的看法,但在使用哌拉西林-他唑巴坦治疗4 d后,大鼠肾脏切片上可见典型的管型,并观察到肾小管扩张和嗜碱粒细胞增多,假阳性不能完全解释这种改变。

1.3 临床特征

药物诱导的AKI多在7 d内发生,但目前的研究资料显示哌拉西林-他唑巴坦相关的AKI发生时间似乎更早(表1),恢复更慢[7]。以往认为AKI是一个自限性疾病,现有资料表明这种肾功能的急性变化与长期的预后相关,包括进展至慢性肾脏病、心血管疾病、持续的功能失调、甚至死亡[29]。虽然哌拉西林-他唑巴坦导致的AKI大部分是轻度的,且在出院时可以恢复,仍有一部分患者出现严重的肾脏损伤,需要进行RRT (表1)。

2 肾毒性的影响因素

2.1 药物联用

2.1.1 联合糖肽类 目前临床应用的糖肽类抗菌药物有万古霉素和替考拉宁等。万古霉素肾毒性的发生率在5%(单一治疗方案)至35%(联合治疗方案)[11]。哌拉西林-他唑巴坦联合万古霉素是临床较为常见的经验性治疗方案,早先的荟萃分析表明,这种方案与AKI发生没有显著相关性[22],短程联合治疗的不良肾结局风险并不大[30]。但近年来,越来越多的证据表明其具有更高的AKI风险。Contejean等[31]统计了VigiBase数据库的万古霉素联合方案的AKI发生率,接受万古霉素联合哌拉西林-他唑巴坦治疗的患者AKI风险增加 (ROR2.1,95%CI1.8~2.4)。最新的一项纳入47项研究和56 984例患者的网络荟萃分析显示,哌拉西林-他唑巴坦与万古霉素联合使用,AKI发生率较万古霉素单独用药(OR2.05,95%CI1.17~3.46)及万古霉素联合美罗培南(OR1.84,95%CI1.02~3.10)或联合头孢吡肟(OR1.80,95%CI1.13~2.77)更高[32]。

替考拉宁与万古霉素有相仿的化学结构,肾毒性的报道并不多见。有研究表明哌拉西林-他唑巴坦与其联用也有更高的AKI风险,发生率为11.7%[33]。也有研究对比替考拉宁与哌拉西林-他唑巴坦或其他抗假单胞菌药物联用时的AKI发生率,差异无统计学意义[34]。

2.1.2 联合氨基糖苷类 氨基糖苷类也是常见的肾毒性药物,哌拉西林-他唑巴坦与氨基糖苷类联用的安全性评价资料相对较少。Zengin等[35]对哌拉西林-他唑巴坦单药及与联合阿米卡星治疗进行比较,两组的Ccr、尿素氮、最高和最低钾离子浓度的几项指标中位数对比无差异。而在Saad等[15]的研究中,哌拉西林-他唑巴坦与氨基糖苷类联用的AKI发生率较万古霉素与氨基糖苷类联用更高(OR2.34,95%CI1.63~3.38)。

2.2 给药剂量

通常情况下,肾毒性的发生与给药剂量呈正相关。Karino等[36]对哌拉西林-他唑巴坦暴露后肾毒性组与无肾毒性组进行比较,发现肾毒性组肾脏总清除率下降20%,药物半衰期延长1.5倍,在肾脏中哌拉西林-他唑巴坦的量导致了肾毒性的出现。Morimoto等[37]将57例肾功能受损患者(Ccr 10~40 mL/min)进行分组(2.25 g 每8小时1次;2.25 g 每6小时1次;4.5 g 每12小时1次;4.5 g 每8小时1次/8 h),即使给药频次降低,较高的哌拉西林-他唑巴坦剂量(4.5 g)仍是肾功能下降的原因。

相反的是,药物诱导的AIN为免疫反应,药物剂量与发病率之间缺乏相关性[21]。Mousavi 等[10]的研究表明哌拉西林-他唑巴坦4.5 g给药方案(P=0.903)或总日剂量>13.5 g(P=0.301)与AKI风险显著升高无关。Mcdonald等[38]在治疗药物监测(TDM)指导下,应用高于推荐剂量治疗的患者没有发现额外的肾毒性,但该研究中肾毒性以是否需RRT进行定义,标准远高于常用的AKI标准。

给药剂量与肾毒性相关的结论与AIN的机制相悖,是否能用哌拉西林-他唑巴坦对肾小管有直接的损伤作用来解释需要更多的研究来证实。

2.3 不同给药方式

在危重症患者中,推荐延长或持续输注β内酰胺类药物来提高临床治愈率[39]。研究表明延长输注并不增加β内酰胺类药物发生AKI的风险[40]。 在Lau等[41]的随机开放对照研究中,哌拉西林-他唑巴坦持续输注与间歇输注的不良事件类型和严重程度相似。Mccormick等[42]的研究中,持续输注与间歇输注的AKI发生率分别为9% 和 11%(P=0.637)。在与万古霉素联用的研究中也有相同的结论,延长输注与间歇输注AKI发生率相似(按RIFLE标准和AKIN标准:17%~18%)[10]。另一项研究中延长输注组和间歇输注组的AKI发生率则分别为32.5%和33.1%[14]。

3 肾毒性的生物标志物指标

目前AKI的诊断标准均基于Scr和/或尿量的改变,但这些指标很难做到早期发现和准确评价肾脏损伤,新的早期、灵敏、可靠的肾脏损伤标志物是未来的发展方向。胱抑素C、微量白蛋白、N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶、肾损伤分子-1、中性粒细胞明胶酶相关性脂质运载蛋白、白细胞介素18 等均是有前景的AKI生物标志物[43]。也有研究表明,发生AKI的患者,暴露于哌拉西林-他唑巴坦当天的尿金属蛋白酶-2组织抑制剂和尿胰岛素样生长因子结合蛋白7水平明显增加[44-45]。

4 总结

综上所述,目前的研究表明哌拉西林-他唑巴坦可能具有潜在的肾毒性,但几乎所有的研究都是回顾性研究,很多研究的样本量较小,其肾毒性的发生机制、影响因素等存在争议,需要更多的前瞻性、随机对照试验来证实这些问题。针对研究中发现的哌拉西林-他唑巴坦有更早的诱导AKI发生时间和更慢的恢复时间,在使用时可以考虑常规进行药学监护,在用药后48 h以及每周进行2~3次常规监测Scr,尽早发现AKI,并根据AKI的类型、程度进行相应的干预,如水化、停药或更换可替代的治疗药物(如表1所示对比药物)等,延缓及避免进一步的AKI进展。

表1 哌拉西林-他唑巴坦单药及联合用药AKI发生率及特征

近年来,虽然国际上有各种新型β内酰胺酶抑制剂复方制剂的上市,但在中国,考虑可及性、经济性、有效性,以及遏制细菌耐药的抗菌药物策略等各种因素,哌拉西林-他唑巴坦仍有其重要的地位。随着人们对AKI认识的深入,以及新的AKI定义在临床的应用,哌拉西林-他唑巴坦相关的肾毒性应该得到更多的关注和重视,早期识别、早期干预,从而降低医源性肾损伤,促进合理 用药。