城市轨道交通快慢车越行站设置分析

2022-05-25曹金铭王京峰周介夫

曹金铭,韩 波,王京峰,周介夫

(北京市市政工程设计研究总院有限公司 轨道交通与地下空间院,北京 100082)

0 引言

随着我国城镇化进程加快,许多城市中心区域逐步向外扩张,快速直达成为远途乘客主要的出行需求,但当前大多数轨道交通采用站站停模式运营,旅行速度较低,出行时间长。为减少乘客出行时间和企业的运营成本,研究人员对旅行速度高、运营组织灵活的快慢车运营组织展开了系统的研究[1]。城市轨道交通采用快慢车组合运营形式,指的是快车在大站停车,在小站跨站不停车,慢车站站停车[2]。国际上,日本、法国、德国等发达国家对快慢车的组合运营较为成熟[3]。国内北京地铁6号线[4]、上海地铁16号线[5]、广州地铁21号线[6]等已经开始尝试这种运营形式。一般来说,在快慢车组合运行模式中存在快车越行慢车(站站停列车)的情况[7]。平峰期,通过调整列车发车时间可以减少快车越行慢车的次数,但会带来线路通过能力的降低[8],不适用于高峰期情况。

为了在快慢车组合运营模式下保障线路的通过能力,需在中间站设置越行线[9],使慢车在车站等待快车越行,但如何综合考虑轨道交通系统的各外界因素与控制点,系统性地设置越行站尚缺乏理论研究。因此,从轨道交通系统全局性的角度出发,对越行站合理设置,减少对线路通过能力的影响,对于快慢车的运营组织具有十分重要的意义。

研究从系统性设置全线越行站的角度出发,综合考虑快慢车停站、列车运行时间、列车运行图方案等列车运营组织因素,归纳列车越行条件的判定方法,并设计了越行站选择算法,结合实际在建线路,进行验证分析。

1 越行条件的判定

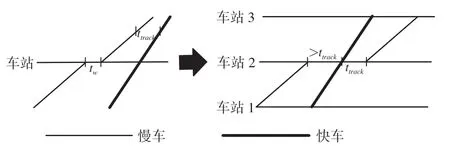

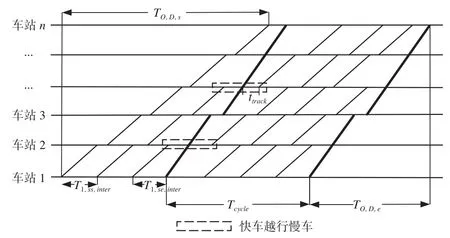

越行站指的是设置了越行线的车站,快车通过或停站,慢车停站或避让快车。为了清晰地展示快慢车的运行情况,进行了运行图的铺画。可以发现,快车在车站的区间如果与前行慢车达到了最小追踪间隔ttrack,就需要上一站越行慢车,否则快车就需要在区间减速,快车越行慢车示意图如图1所示。

图1 快车越行慢车示意图Fig.1 Express overtaking a slow train

图1中,ttrack为最小追踪间隔,tw为列车停站时间。

通过上文可以发现,快慢车的越行情况与列车的运行时间息息相关。设线路上有n个车站,慢车先运行,快车后运行,在i站的发车间隔为Ti,se,inter;快车先运行,慢车后运行,发车间隔为Ti,es,inter。则由首站运行至末站n的快慢车的列车运行时间计算公式为

式中:TO,D,s为OD站间慢车运行的时间,s;TO,D,e为OD站间快车运行的时间,s;tm,i为列车在第i区间的运行时间,s;tw,j为列车在第j站的停站时间,s;Δtc,j为列车在第j站的停车附加时间,s;Δtp,j为列车在第j站的起动附加时间,s;X为快车停站方案序列,xj表示第j个车站是否停站,若快车停站,则xj为1,否则xj为0。

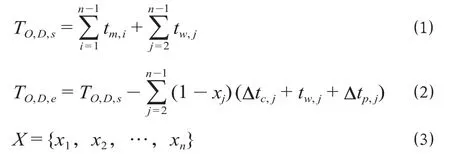

根据上文的分析,总结归纳出快车越行判定方法,列车越行判定条件示意图如图2所示。快车是否越行根据前行慢车与后行快车到达车站i的间隔时间hi的大小关系来判定。对于车站i而言,若hi>ttrack, 则 快车在车站i- 1无需越行慢车;若hi<ttrack且hi-1>ttrack,则快车需要在车站i- 1越行慢车。

图2 列车越行判定条件示意图Fig.2 Judgment conditions for train overtaking

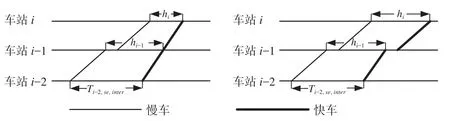

在明确快车越行判断条件之后,出于线路通过能力最优的考虑,需要对越行情况进行研究,判断如何越行会使线路通过能力最大。从运行图中可以看出,当慢车在越行站停车时与后行快车相差一个ttrack时,慢车停站时间最短,为2ttrack,影响最小的快车越行慢车示意图如图3所示。此时快车越行对于线路通过能力的影响最小,如ttrack取90 s,快慢车比例取1 : 1,仅考虑车站i处的线路通过能力为26对/h[4](前后区间无其他列车影响)。

图3 影响最小的快车越行慢车示意图Fig.3 Express overtaking a slow train with the minimum impact

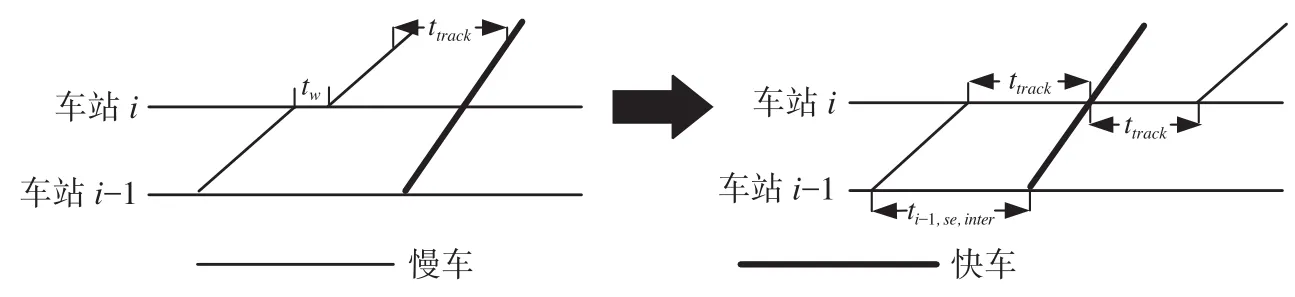

若慢车在越行站停车时与后行快车相差1个ttrack,但快车在此站停车时,慢车停站时间较长,为2ttrack+tw,快车在车站i停车的越行示意图如图4所示。此时快车越行对于线路通过能力的影响较大,如ttrack取90 s,tw取30 s,快慢车比例取1 : 1,仅考虑车站i处的线路通过能力为24对/h[4](前后区间无其他列车影响)。

图4 快车在车站i停车的越行示意图Fig.4 Overtaking of an express at station i

车站i-1的Ti-1,se,inter的计算公式为

式中:Ti-1,i,s为i-1站与i站之间慢车运行的时间,s;Ti-1,i,e为i-1站与i站之间快车运行的时间,s。

由上文分析可知,越行的发生与快慢车的运行时间紧密相关。而快慢车运行时间的区别,主要受列车停站时间、起停附加时间、停站方案等[10]影响。在运行图上表现为前行慢车与后行快车到达车站i的间隔时间hi。在其他条件一定的情况下,hi越大,快车越行越会发生。

2 越行站设置

在明确越行条件的判定后,可以对越行站的设置进一步展开研究。对于快慢车组合运营的线路来说,越行站的设置对于线路通过能力有重要影响。如何从系统性角度出发,科学地设置越行站成为了线路运营组织关注的重点。

2.1 越行站设置数量

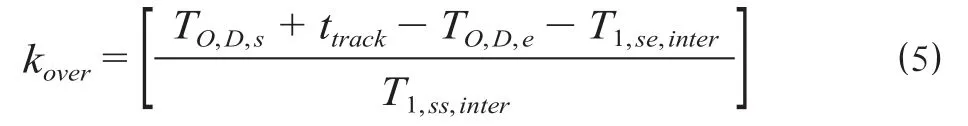

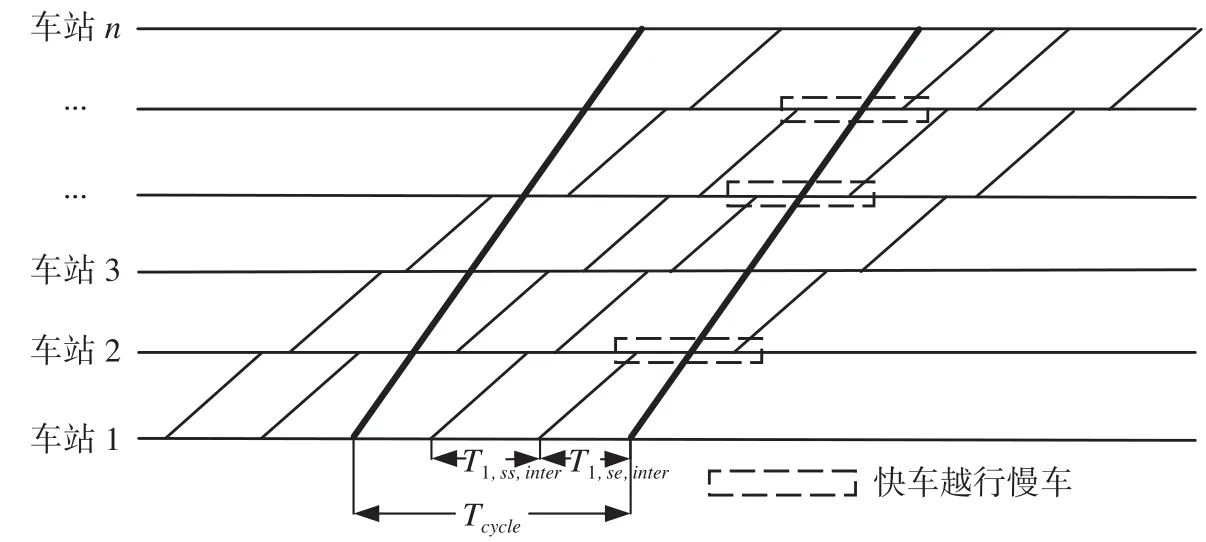

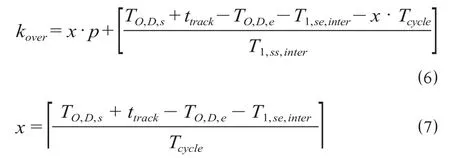

假设慢车与快车的开行比例为p: 1 (p为整数),快车开行列数为l。从日常运营的角度出发,快慢车按照周期开行,周期时间Tcycle为相邻2列快车发车的时间间隔,即Tcycle=3 600/l。若TO,D,e-TO,D,s<Tcycle+T1,es,inter,即本周期内的快车在到达折返站时没有越行前一周期的慢车,快车未越行前一周期的慢车示意图如图5所示,那么周期内的慢车最多被越行1次,则越行站设置数量kover计算公式为

图5 快车未越行前一周期的慢车示意图Fig.5 Working diagram of slow trains in the previous cycle without being overtook by express trains

式中:T1,ss,inter指车站1相邻慢车之间的发车间隔,s。

若TO,D,e-TO,D,s≥Tcycle+T1,es,inter,即本周期内的快车在到达折返站时需要越行前一周期的慢车,快车越行前一周期的慢车示意图如图6所示,则周期内的慢车最少被越行1次,越行次数计算公式为

图6 快车越行前一周期的慢车示意图Fig.6 Working diagram of slow trains in the previous cycle before being overtook by express trains

需要说明的是,设置越行站数量还需统筹工程投资等外部因素,在线路能力富裕的前提下,增加T1,se,inter,可以减少越行站的设置数量。

2.2 列车越行站的位置

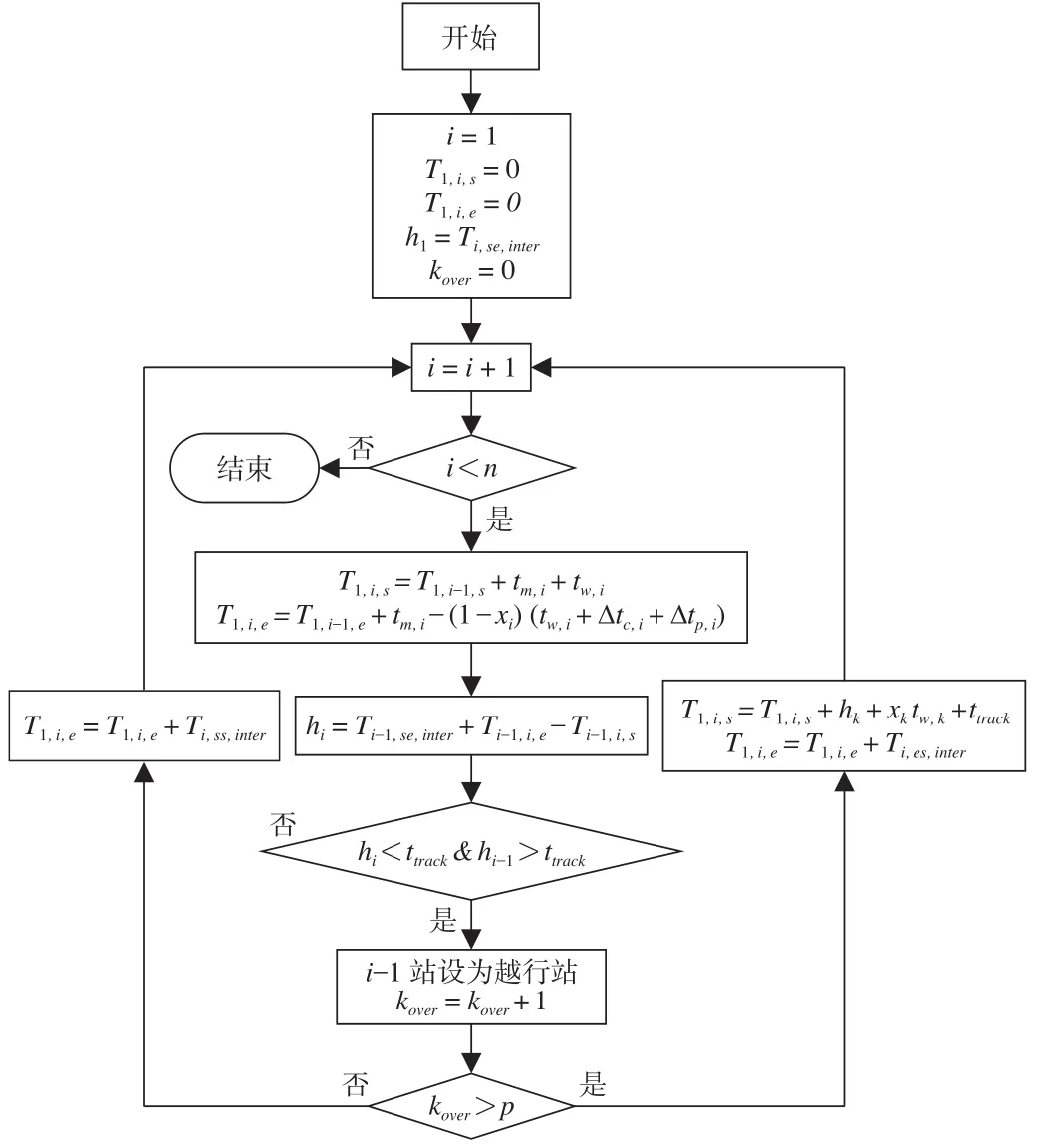

根据上文提供的越行位置判断与越行站设计数量方案,结合快慢车运行中的不同特点,设计了列车越行站选择算法如图7所示。

图7 越行站选择算法Fig.7 Overtaking station selection algorithm

步骤 1:初始化T1,i,s,T1,i,e,hi的值,输入T1,se,inter的值。

步骤2:对车站进行遍历,并更新T1,i,s,T1,i,e,hi的值,若车站遍历完成,则循环结束。

步骤 3 :判断是否满足hi<ttrack且hi-1>ttrack,若不满足,则返回步骤2。

步骤4:设i-1站为越行站,判断越行次数是否超过Tcycle内慢车数量p,若超过,使用T1,i,s=T1,i,s+hk+xk tw,k+ttrack(k表示此慢车被快车越行的车站序号),T1,i,e=T1,i,e+Ti,es,inter,返回步骤2。

2.3 城市轨道交通整体性分析

在算法求解的基础上,需要从城市轨道交通整体性的角度进行系统性分析,从而确保越行站设置的稳定,避免单因素问题造成了系统性缺陷。

2.3.1 发车间隔

由公式⑸可以看出,Ti,se,inter对于越行站的设置具有较大影响,Ti,se,inter设置越大,则越行站数量越少,但快车与慢车发车间隔时间的拉长,会导致线路通过能力的降低,造成不能满足乘客需求的可能性,因而Ti,se,inter的取值范围为:ttrack≤Ti,se,inter≤Tse,inter,max。其中,Tse,inter,max为满足客运需求的最大快慢车发车间隔。

2.3.2 乘客出行需求

乘客出行需求影响快慢车停站方案设置,停站方案设置影响快慢车运行时间,从而影响越行站设置。对于客流量巨大的车站,一般是快车停车站。由图4可知,设置此站为越行站会显著降低线路通过能力,因而研究提出以下3种应对策略。

(1)越行站改为前站或后站设置,快车此站停车。

(2)越行站此站设置,快车此站停车。

(3)越行站此站设置,快车取消本站停车。

综合考虑3种策略的优劣,以“满足乘客输送能力”为原则,设计了快车停靠越行站设置策略如图8所示,用于解决算法结果为客流量大的车站成为越行站的问题。

图8 快车停靠越行站设置策略Fig.8 Setting strategy for an express stopping at an overtaking station

2.3.3 工程投资

越行站由于车站配线的影响,车站规模大,投资体量高,因而需统筹考虑工程花费与线路通过能力的要求,原则为满足乘客出行需求的前提下减少工程投资。因此,越行站的设置需先满足线路通过能力,在此基础上根据投资情况进行优化。若为满足线路通过能力需较大的工程投资规模,则可以通过对快慢车开行方案与快慢车开行比例进行动态调整,从而避免因缺少轨道交通系统性分析而造成工程投资过大的问题。

3 案例分析

3.1 平谷线概况

从工程实践的角度出发,研究结合正在规划设计阶段的北京市平谷线(东大桥—平谷)进行验证。平谷线全长81.2 km,覆盖15 ~ 70 km多个城市发展圈层,从出行时间角度来说,列车单程旅行时间超过1 h,对于长途乘客而言,整体出行时间较长;从线路特征角度而言,东大桥至高楼段平均站间距约2.85 km,与一般的地铁快线类似,而高楼至平谷段平均站间距为8.5 km,具有典型的市域(郊)铁路的线路特征;从客流特征角度而言,平谷线客流在不同区段有较大差异,同时各站的乘降量区别较大,适合快慢车模式的开行。

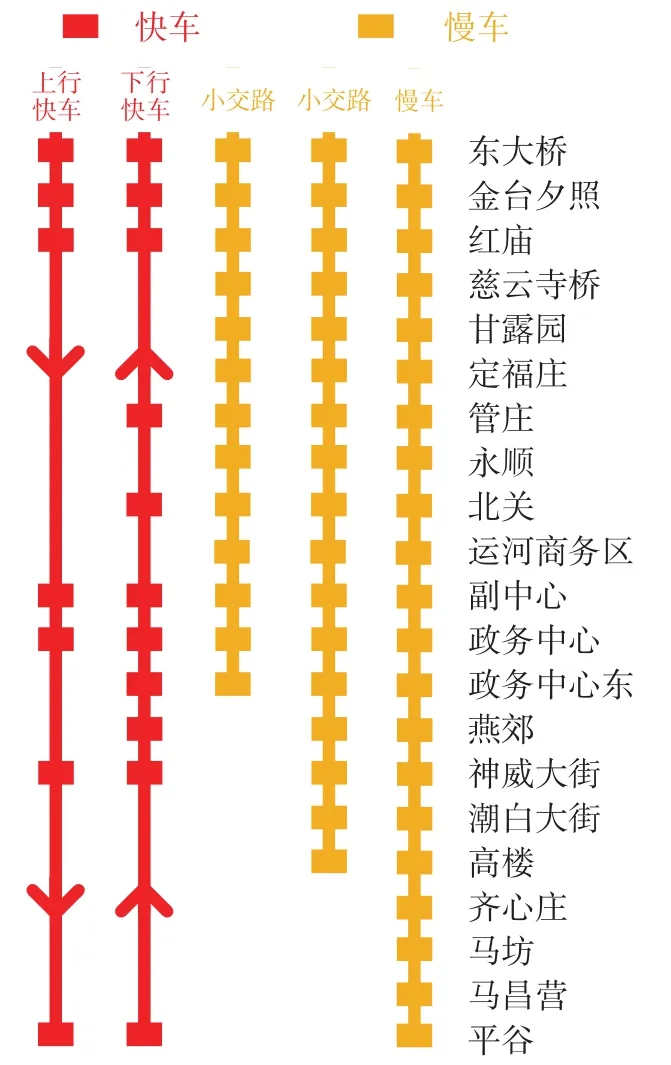

为应对平谷线的线路特点及客流需求,平谷线快慢车停站方案设置如图9所示。

图9 平谷线快慢车停站方案设置Fig9 Express and slow train stopping plan setting for Pinggu Line

受客流在时间上不均衡的影响,早晚高峰期开行的列车数量是全天最多的,也是线路能力最紧张的时段。因此,线路配线满足高峰期能力即可满足全天运行需求。研究选择近期早高峰进行研究,近期高峰小时开行4对快车,20对慢车。下行方向快车停站11站,上行方向停站7站,并组织不对称的快车,在减少停站,缩短中心城与各个新城及之间时间的基础上,保证线路运输能力。

3.2 越行站设置

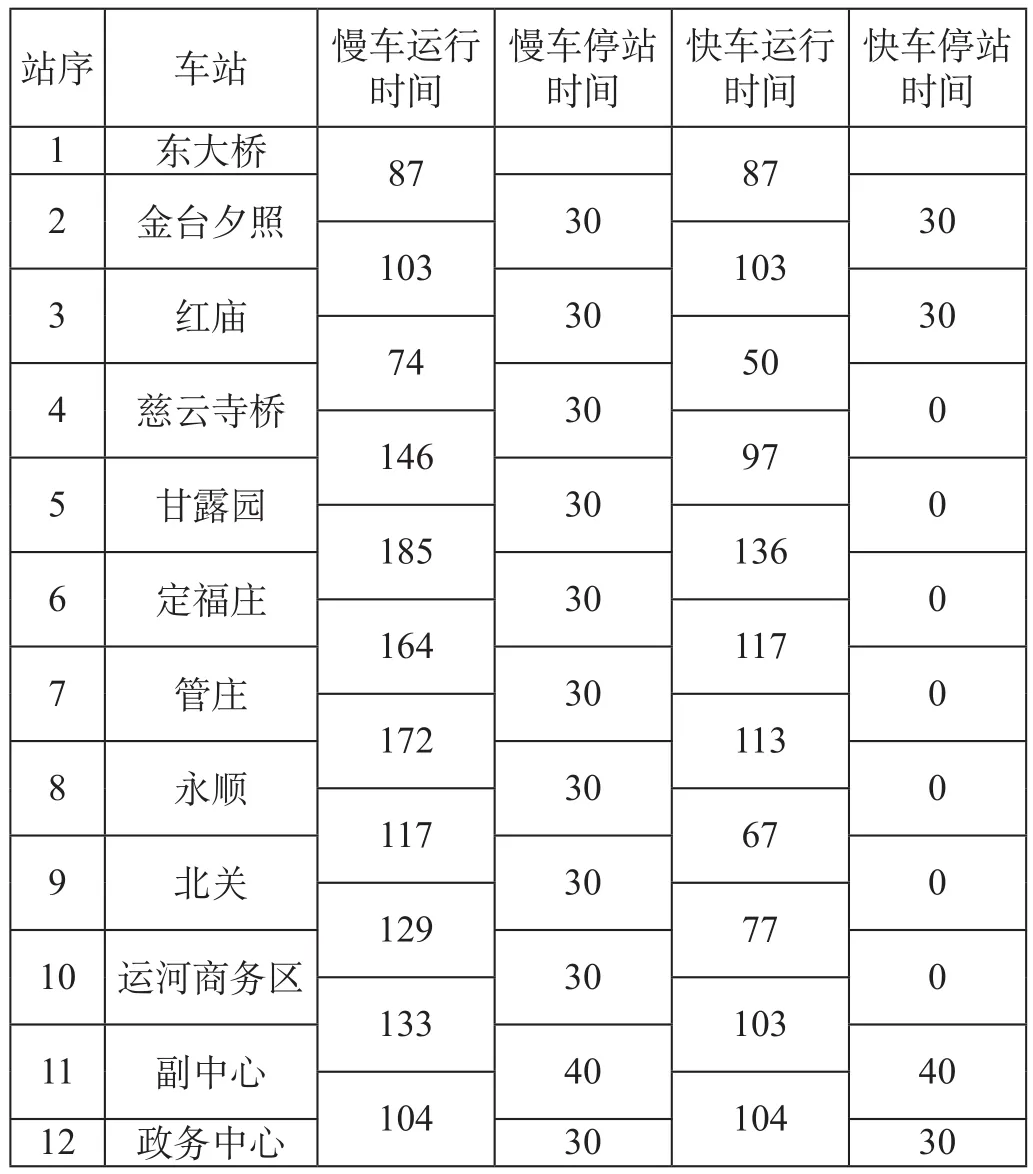

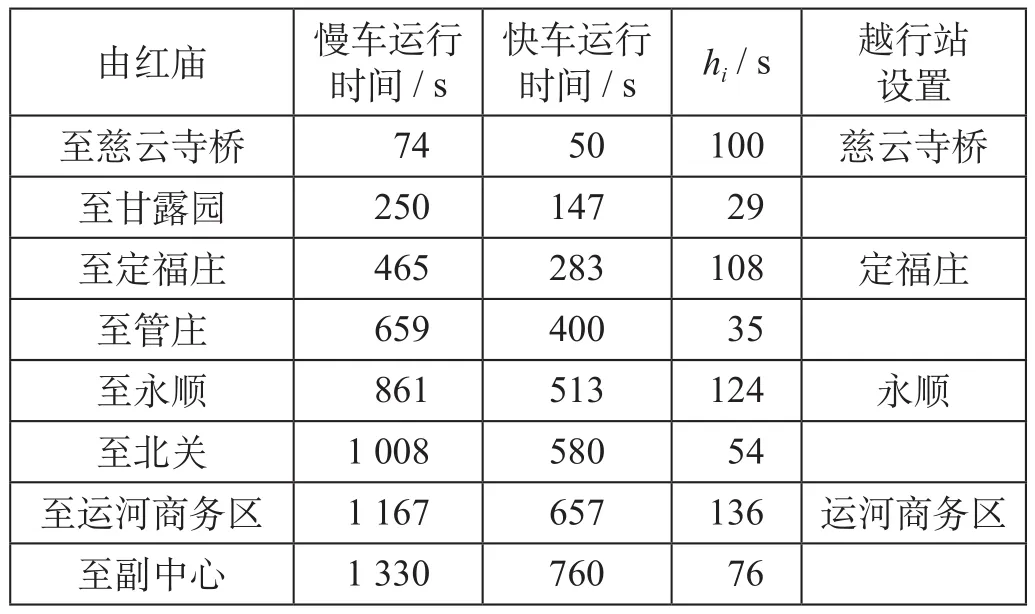

从全线系统性设计的角度出发,越行站应设置在能力制约处较为合理。考虑到平谷线的交路设计,东大桥至政务中心的线路能力最为紧张,故本次研究针对该区间的越行站设置进行分析。结合上文提到的方法,快慢车运行时间差距越大,越容易发生越行行为,结合平谷线不对称发车的特点,上行方向快车停站数量少,所以快车运行时间较下行方向更短,因而越行站的设置应以上行方向为基准进行研究,下行方向进行检验。平谷线快慢车运行时间统计如表1所示。

表1 平谷线快慢车运行时间统计 sTab.1 Operation time statistics of express and slow trains for Pinggu Line

结合上文能力影响最小原则,使用公式 ⑷ 对慈云寺桥、甘露园及定福庄作为越行站时,线路通过能力最大的Tse,inter进行计算,ttrack取100 s,此时Tse,inter分别为124 s,203 s,282 s。由于282 s的发车间隔较长,无法满足线路客运需求,因而本次计算采用Tse,inter为124 s和203 s时的2种方案带入算法计算,越行站方案I结果如表2所示,越行站方案II结果如表3所示。

表2 越行站方案ITab.2 Overtaking station scheme I

表3 越行站方案IITab.3 Overtaking station scheme II

当选择慈云寺桥作为首个越行站时,即Tse,inter设定为124 s,需要设置4座越行站,分别是慈云寺桥、定福庄、永顺、运河商务区。当选择甘露园作为首个越行站时,即Tse,inter设定为203 s,需设置3座越行站,分别是甘露园、管庄、北关。2种方案都可以满足列车开行方案的需求。因此,结合工程代价与服务水平,对越行站设计方案进一步展开分析。

综合线路条件来看,慈云寺桥站位于东四环慈云寺桥下,暗挖工法和周边开发强度较高的用地情况,导致该站设置越行线的工程代价较大,如果将慈云寺桥的越行线调整至相邻的甘露园站,线路能力受到损失,无法实现快车越行慢车对线路通过能力影响最小的原则,与设置3座越行站方案的线路通过能力相同。同时,多设1座越行站也会增加至少0.6亿元的土建投资。3座越行站方案中,北关站受制于车站前后曲线影响,无越行线设置条件,因而需要结合工程实际对越行站进行调整。在北关相邻的永顺、运河商务区中,运河商务区的hi更接近ttrack,说明选择运河商务区作为越行站,对于快慢车相关干扰所造成的线路能力浪费更小,因而本工程选择甘露园、管庄、运河商务区作为越行站。

为了验证当前越行站设置能否满足上下行快慢车开行需求,对早高峰的列车运行图进行了铺画,平谷线早高峰运行图如图10所示。在快车与前行慢车达到最小追踪间隔时间左右,快车可以在越行站越行慢车,减少了因快慢车运行时间不匹配而造成的线路通过能力浪费。同时上下行运行图的铺画都满足列车开行需求,验证了该方法的准确性。在保证了高峰期列车运行之后,平峰期由于列车开行对数较少,不受能力制约,可以根据列车开行对数与越行站设置,合理使用越行线,实现快慢车运营组织。

4 结束语

快慢车组合已经成为运营组织发展的新方向,在设计之初通过系统性设置越行站,可以有效降低快慢车组合运行带来的能力降低等不利因素所带来的影响。研究总结归纳了列车越行条件的判定方法,在此基础上,设计了越行站选择算法,并从轨道交通系统性设计的角度出发,提出快车停靠越行站设置策略。该策略减少了因快慢车运行时间不匹配而造成的线路通过能力浪费,在满足能力需求的同时实现乘客出行时间的减少和企业运营成本的降低,对于越行站设置的实际工程,具有一定指导意义。下一步将针对快慢车停站方案、开行比例与越行站的设置之间的关系,系统性对其耦合关系展开研究,从而实现全局性的乘客出行效率最优。