经典名方济川煎古今文献分析

2022-05-24牛林强吴丽林易腾达王莎莎刘丽宁袁振仪

牛林强,吴丽林,易腾达,王莎莎,刘丽宁,袁振仪

(湖南中医药大学,湖南 长沙 410208)

为推动古代经典名方中药复方制剂的稳步发展、贯彻落实《中医药法》,国家药品监督管理局联合国家中医药管理局于2018年4月制定了《古代经典名方目录(第一批)》[1](以下简称《目录》),济川煎名列其中,是《目录》中的第63号方剂。同时为响应国务院促进中医药传承创新与推动古代经典名方中药复方制剂简化注册审批的号召、规范并指导经典名方考证,2020年10月国家药品监督管理局和国家中医药管理局制定了《古代经典名方关键信息考证原则》(简称《原则》)及《古代经典名方关键信息表(7首方剂)》[2](简称《信息表》)。《原则》及《信息表》中明确指出经典名方的考证应当遵循“传承精华、守正创新”的首要原则,与时俱进,结合现代临床应用,用发展的眼光去考究经典名方,其考证的关键信息主要为原方基本内容和现代对应信息(方剂的功能主治、用法用量、剂量折算及药物的基源等)。以济川煎的古籍及现代文献为基础,国家相关政策为导向,本文采用文献研究的方法,通过检索中华医典、中医资源网、中医古籍全文数据库、神黄中医智库、中国知网、读秀数据库等网络数据平台,收集归纳并分析大量济川煎相关文献。结果发现,现代关于济川煎的研究大多集中在动物实验与临床试验,其临床试验大多集中在功能性便秘[3-8]、糖尿病合并便秘[9-11]、眩晕[12]、神经官能症[13]、肠易激综合征[14]等中医辨证属肾阳不足者。然近年济川煎的相关报道,少有从文献研究的角度出发,对济川煎原文、功效、主治、组成、剂量折算等方面进行详细考究。因此,本研究对上述内容进行系统梳理与分析,为济川煎二次开发与临床应用提供参考依据。

1 历史沿革

《目录》中的济川煎出自《景岳全书》[15],是明代医家张景岳学术思想的集大成之作,景岳在李东垣、薛立斋学术的基础上创立的温补学说广受后世医家推崇,《景岳全书》是张景岳临床经验及学术理论的代表作,批判地继承并发展了先前医家的学术思想,对明代乃至后世中医理论的发展具有不可磨灭的贡献,书中有8首方剂均被《目录》选入,占明代(17首)入选《目录》方剂的近50%[16]。济川煎是景岳为治疗“便闭”所创,其用药精准、疗效确切,广受后世医家推崇,作为泻下剂的重点方剂入选历版方剂学教材,并沿革至今成为经典名方。

《景岳全书》中所载济川煎共有3处,一者在三十四卷之秘结篇,书中认为:“阳明实热之证所致便闭若兼有元气不足,但用济川煎主之,则无有不达”;二者于三十九卷之妇人规下,书曰:“本方可治妇人产后失血亡阴、津液不足之大便秘涩,同时又可用于治疗水亏血虚而兼有便闭之瘕证”;三者于五十一卷之新八方阵篇,书中明确指出:“大便闭结不通并兼有体虚者不宜使用大黄芒硝等峻下之剂,应采用利水行舟之法以济川煎润利之,并赞本方为用通于补之剂也,最妙最妙”。济川煎的组成、剂量、加减及煎服方法于新八方阵篇亦有详细记载:“当归(三五钱)牛膝(二钱)肉苁蓉(酒洗去咸,二三钱)泽泻(一钱半)升麻(五七分,或一钱)枳壳(一钱,虚甚者不必用),水一盅半,煎七八分。食前服。如气虚者,但加人参无碍。如有火,加黄芩。如肾虚,加熟地。”由此可知,《景岳全书》中不仅记载了本方的组成、剂量、主治及功效,并对本方的煎服方法、炮制方法及临证加减等方面也做了详细论述。

此外,经查阅相关古籍文献发现济川煎的同名方仅有一首,其余应为张氏济川煎误载或加减,其同名方载于《竹林女科证治》[17],曰:“冲脉任脉起于胞中,为血之海,寒气冲之,血涩不行,成瘕作痛。若暂见停蓄而根盘未固者,宜服济川煎。当归(三钱) 熟地黄 牛膝(各二钱) 乌药(炒)肉桂(各一钱) 桃仁(七粒,捣如泥)水二钟,煎八分,食前服”。可见《竹林女科证治》中济川煎由张氏济川煎去泽泻、升麻、肉苁蓉、枳壳加熟地、肉桂、乌药、桃仁而成,二者均主治瘕证,然张氏济川煎所治之瘕为气瘕,其病在气分,以虚证为主,主治水亏血虚而兼有便闭之瘕,方以温补为主;叶氏济川煎所治之瘕为血瘕,其病在血分,为实证,病机为寒凝冲任、血涩不行以成瘕,故加熟地、肉桂、乌药、桃仁以活血行气、散寒止痛,主治寒凝血脉之瘕兼痛甚,方以温通为主。二者虽均主治瘕证,但病因病机有显著差异。此外张氏济川煎亦治病涉虚损之便闭。

2 组成及剂量折算

2.1 组成用量及炮制

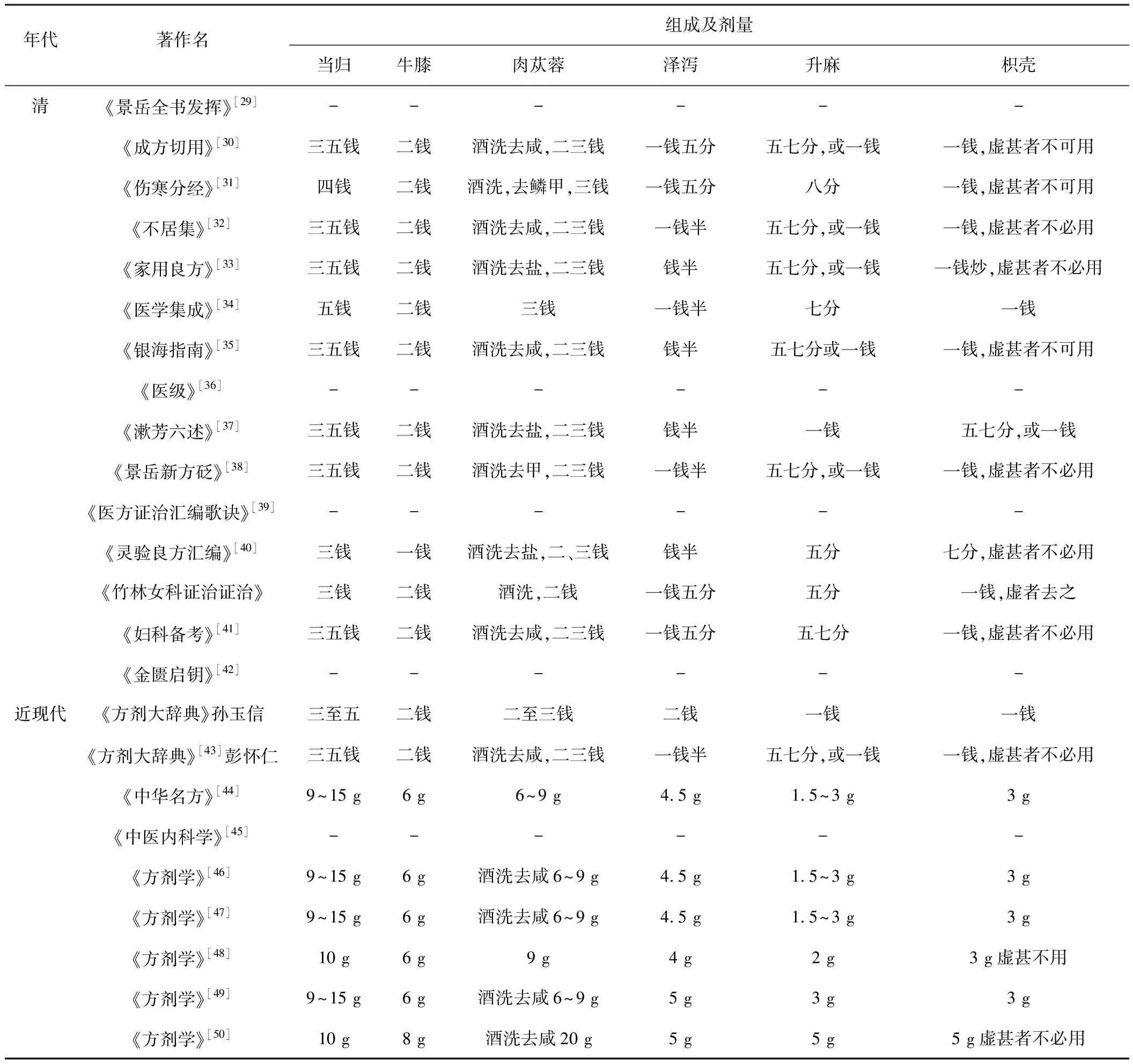

济川煎原方[15]由当归三五钱、牛膝二钱、肉苁蓉二三钱、泽泻一钱半、升麻五七分或一钱、枳壳一钱组成,后世医家大多遵景岳原方,见表1。但仍有医家有不同见解,《经验麻科》[18]所载济川煎为上六味去当归、泽泻,《保赤心筌》[19]中为上六味加熟地黄,而《舌鉴辨正》[20]与《不知医必要》[21]所载皆去牛膝,前者加川芎,后者加熟地三钱,清末《辨舌指南》[22]则去牛膝,加川芎一钱。然据表1可知,清朝大多医家均崇景岳所载,仅少数医家或加熟地、或加川芎。景岳原方所载药物用量“当归三五钱、牛膝二钱”后世均无异议,但牛膝用法各执一词,《感证辑要》[23]与《三订通俗伤寒论》[24]均以牛膝生用,然《胎产心法》[25]载“牛膝(二钱,蒸)”;所载肉苁蓉炮制均以酒洗,或去咸或去鳞甲,其用量除《感证辑要》与《三订通俗伤寒论》主张用以四钱外,其余均遵景岳二三钱之量;泽泻用量原方为一钱半,然《家藏蒙筌》[26]、《辨舌指南》与《方剂大辞典》[27]中所载均超出原方用量,此外清代梁子材[21]还认为泽泻应以盐水炒;升麻景岳原方用量为“五七分或一钱”,且并未载其炮制,然《感证辑要》与《三订通俗伤寒论》载升麻当蜜炙,《不知医必要》中则以升麻蜜炙用量三分即可;枳壳的炮制方面清代医家各持己见,见表1,或以蜜炙,或以炒(麸炒),或以面煨去瓤,其用量更参差不齐,然均遵守虚甚者去枳壳。

2.2 剂量折算

济川煎创于明代,明清沿用宋十六进制的“市制”计量方法,参考现代较为权威著作《中国古代计量史》[28],该著作经考证,从明代现存砝码和相关器物中推算,明代一斤约596.8 g,一钱≈3.73 g,本文以此作为剂量折算的依据,并根据《意见稿》的要求保留至小数点后两位。景岳原方济川煎古今计量折算结果为:当归11.19~18.65 g,牛膝7.46 g,肉苁蓉7.46~11.19 g,泽泻5.60 g,升麻1.87~3.73 g,枳壳3.73 g。

《意见稿》要求计量折算应尊重原方用量、考证历史变迁、结合现代研究及保障处方安全,然其仍有不足,例如剂量折算保留至小数点后两位虽严谨精确,但给临床实际应用及教学方面带来极大不便,其次如表1所见各版方剂学教材所标注的剂量并未统一,亦不利于临床应用及学科教学的开展。因此,综合参考《中国药典》[51]饮片推荐用量(当归6~12 g,牛膝3~9 g,肉苁蓉6~10 g,泽泻6~10 g,升麻3~9 g,枳壳3~10 g)及《经典名方开发指引》[52]考证剂量,从方便临床应用及标准化生产,保证用药安全和疗效的角度出发,在继承古人的用药思路的前提下,本文建议济川煎实际临床剂量:当归12 g,牛膝6 g,肉苁蓉9 g,泽泻6 g,升麻3 g,枳壳3 g。

表1 不同著作有关济川煎用量记载

3 功效

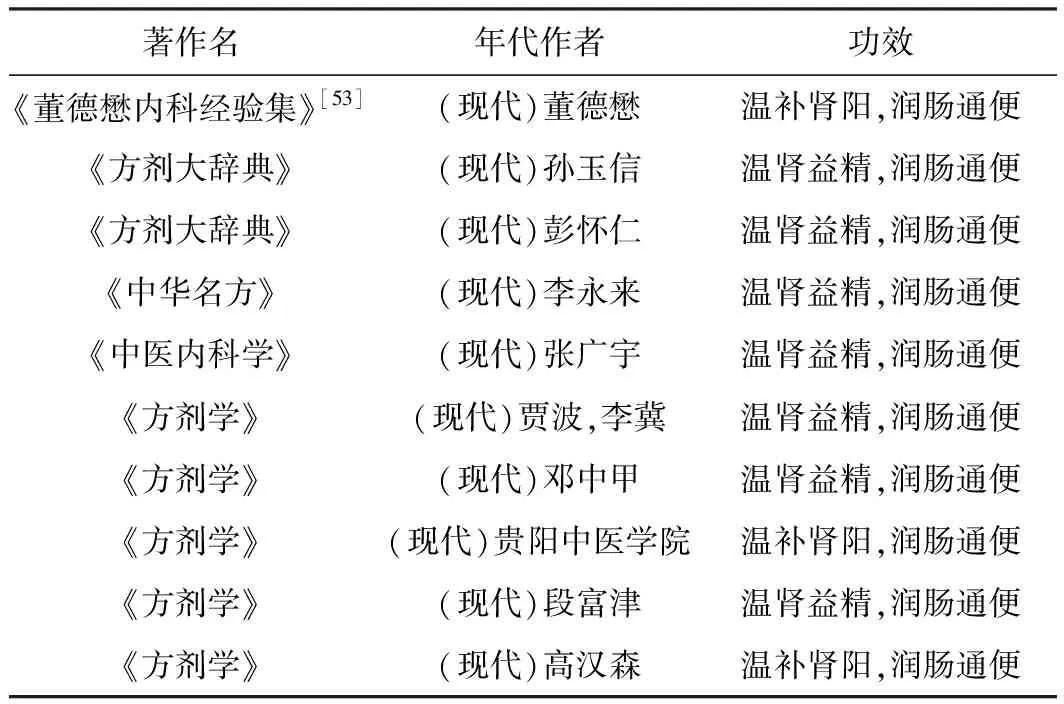

《景岳全书》赞其功效曰:“此用通于补之剂也,最妙最妙”。由于济川煎创制于明代,年代较晚,本次考证仅检索到少量有关济川煎功效记载的古籍,故本次考证主要针对后世对《景岳全书》的解读以及后人对济川煎的临床应用等方面进行挖掘归纳。清代医家严鸿志在《感证辑要》中载其功效为“增液润肠兼调气”,俞根初在其著作《三订通俗伤寒论》中认为其功效以“增液润肠;滋阴润肠”为主。古今医家皆以润肠通便为其功效的核心内容,然清代医家侧重于“增液润肠”,现代学者争论的焦点则在于“温肾益精”和“温补肾阳”何者为主,见表2。

表2 不同著作有关济川煎功效记载

《兰室秘藏》[54]曾云:“北方黑色,入通肾,开窍于二阴,藏中精于肾”“肾主大便,大便难者,取足少阴”。肾乃先天之本,藏人体先天之精,是人体生命之本源,肾精化生肾气以分阴阳。肾阴为脏腑阴气之源,濡润全身脏腑形体官窍;肾阳为脏腑阳气之本,温煦脏腑、推动激发脏腑功能并对水液代谢具有气化作用。本文经考究认为济川煎功效为温肾益精,润肠通便。理由如下:①肾阳具有温煦之功,肾阳不足则不能温下焦肠腑,易致虚寒凝滞大便不通,亦有肾阳不足、命门火衰,易生虚冷便秘之说;②肾阳具有推动激发脏腑功能之力,六腑皆空腔脏器以通降为顺,肾阳不足则阳虚不运,肠腑通降无力,易致大便不通,清代医家尤怡在其《金匮翼》[55]中曾云:“凡下焦阳虚,则阳气不行,阳气不行,则不能传送而阴凝于下”;③肾精化生肾气,具有气化功能,若肾阳虚弱则气化无力,膀胱开阖失司,小便清长且量多,水液偏渗膀胱则大肠失其濡润以致便秘;④济川煎原方主治元气不足和病涉虚损之便闭[15],现多用于老年功能性便秘[3-8],元气不足法当益肾精无疑,且肾为先天之本,年老或久病体虚肾精亦不足;⑤《景岳全书》载其亦治妇人产后便秘[15],女子得以妊娠皆赖肾精以充养,妇人产后耗气失血伤精,又因精血同源,失血亦耗伤肾精。综上,济川煎病机当以肾阳不足为主,兼肾精亏虚,益肾精则肾中阴阳得源以生,法当温肾阳益肾精,又因其旨在通便,则其功效应为温肾益精,润肠通便。方中以甘温归肾经之肉苁蓉为君,既能温肾阳,益精血,又可润肠通便;配以辛甘温润之当归,甘温以助君温肾,温润以助君润肠,加补肝肾并能引药力下行以通便之牛膝共用为臣;佐以少量枳壳、泽泻、升麻,枳壳宽肠下气以助通便,泽泻甘淡泄肾浊以助温肾,浊去则精生,尤妙配升麻以升阳,清阳升则浊阴自降,《保赤心筌》曾云:“清者升,则浊者自降,此从滴水器悟出,上窍不开,则下窍亦不辟也,妙哉”。全方配伍肾阳得温,肾精得益,肠道得润,便闭自除。

4 主治病症

4.1 古籍记载

济川煎乃景岳为治“便闭”而设,原文记载其主治谓:“病涉虚损而大便闭结,瘕所致便闭,产后大便秘涩,便闭不得不通者查其元气已虚”。后世医家均以此为宗,并在此基础上对其主治加以扩展。如清代严鸿志《感证辑要》,俞根初《三订通俗伤寒论》载:“阴亏甚而邪实者……便闭已十余日,频转矢气,液枯肠燥,欲下不下……法当滋阴润肠,张氏济川煎润利之”。俞根初还认为曰:“若冬温兼伏暑,病较秋燥伏暑,尤为晚发而深重……阴液已枯者,张氏济川煎去升麻,加雪羹(煎汤代水)增液润肠以滑降之,此皆为阴虚多火者而设。”清代梁玉瑜《舌鉴辨正》,曹炳章《辨舌指南》载:“第三十,左白苔滑舌……若阴结,口渴而不喜饮冷,胸中痞满者,宜济川煎”。顾锡《银海指南》载:“凡目病在肺经者,治其大肠,以其表里相应,所谓上病治下也。”清代黄朝坊《金匮启钥(幼科)》载:“小儿大便闭结,虽实证不可辄下,可用济川煎与蜜煎导法主之。”由此可知,济川煎的主治范围到清代有所拓展,不仅治疗瘕、产后便秘、虚秘,还用于小儿便秘、目病、燥结、胸中痞满(阴结于下)、冬温兼伏暑伤阴等症,见表3。

表3 清代不同著作有关济川煎主治记载

4.2 现代临床应用

4.2.1 资料与方法

以“济川煎”为主题词于中国知网进行检索,检索范围自建库至2021年8月20日。

4.2.2 纳入及排除标准

①济川煎的临床研究文献予以纳入;②济川煎原方加减药味不超过3味(原方1/2)的文献予以纳入;③济川煎实验研究类文献、文献综述、理论类文献予以排除;④济川煎同名方(叶氏济川煎)及明确指出非景岳所创的予以排除。

4.2.3 结果分析

本研究共计纳入相关临床研究类文献120篇,据原始文献分析归纳得出中西医病种共26种,其中消化系统、外科系统、神经系统总占比为69.2%,具体相关病症,见表4。

表4 济川煎临床主要应用病症表

有关济川煎的现代研究主要集中于便秘,其中以老年功能性便秘最为多见,其中医证型主要为脾肾阳虚证,以大便秘结、小便清长、腰膝疲软为主要临床特征。此外,消化系统疾病如功能性便秘、习惯性便秘、慢传输型便秘、出口梗阻型便秘、泻剂结肠、直肠内脱垂、肠易激综合征等;神经系统疾病如帕金森病、心神经官能症、中风、阿尔茨海默病等;外科系统疾病如骨折、肛裂、流产术后、痔疮术后、膝关节置换术后等;内分泌系统疾病如糖尿病胃肠功能紊乱、糖尿病等;前列腺肥大、肿瘤、眩晕、心衰等病症合并便秘或符合本方中医辨证亦可用本方治疗。上述病症可归属中医“便秘”“眩晕”“中风”“腹痛”“消渴”“痞满”“郁证”“虚劳”等范畴。现代临床对景岳济川煎主治进行了扩展,广泛应用于多个系统疾病,但大多以便秘为主要临床特点,且中医辨证属脾肾阳虚或肾阳不足为主。

5 小结

综上,济川煎出自明代医家张景岳的《景岳全书》,原方主要为治便闭而设,亦可用于气瘕。由于本方创制于明代,年代较晚,故本次考证主要以清代医家著作及现代文献为主。济川煎后世医家亦称其张氏济川煎或景岳济川煎,其同名方仅有一首载于《竹林女科证治》,为清代医家叶桂所著。在继承古人思想、参考《中国药典》的前提下,从学科教学与临床实际出发,建议该方临床实际参考剂量:当归12 g,牛膝6 g,肉苁蓉9 g,泽泻6 g,升麻3 g,枳壳3 g。同时,本方的功效可标注为温肾益精,润肠通便。后世医家对济川煎主治范围进行扩展,清代医家除用其治疗原方所载产后便秘、瘕及虚秘外,还将其用于小儿便秘、目病、燥结、胸中痞满(阴结于下)、冬温兼伏暑伤阴等症;济川煎现代临床应用主要涉及消化系统、外科系统、神经系统。涉及中医“便秘”“眩晕”“中风”“腹痛”“消渴”“痞满”“郁证”“虚劳”等8余种病症范畴,但其主治大多以便秘为主要临床特点或兼证,且中医辨证多属脾肾阳虚或肾阳不足。

本研究还存在一些不足之处,首先,现代研究方面资料仅来源于知网,后期研究应补充其他数据库资料,如维普、万方等数据库;其次,本研究仅对现代文献进行简单归纳分析且未纳入实验研究,后期可结合实验研究对其机制进行深入挖掘,为其临床应用提供更翔实的理论依据。